artscapeレビュー

2020年05月15日号のレビュー/プレビュー

石場文子「zip_sign and still lifes(記号と静物)」

会期:2020/04/10~2020/04/19

Gallery PARC[京都府]

一見ありふれた生活空間のスナップだが、わずかな空間の歪みのような違和感がよぎる。画面を凝視するうちに、玄関ドアに無造作に立てかけられたビニール傘、キッチンに並ぶペットボトルや缶、床を這う電源コード、植木鉢の「ライン」が、周囲から自らを不自然に切り離すように浮かび上がってくる。石場文子の写真作品「2と3のあいだ」「2と3、もしくはそれ以外」のシリーズは、ある特定の視点から見たときに「輪郭線」が成立するように、黒く塗りつぶした線を被写体に施し、撮影したものである。写真が「二次元への圧縮・置換装置」であることに着目し、現実空間への介入を通して錯視を仕掛ける手法は、例えば、廃墟や取り壊し予定の建築空間に彩色を施し、ある一点から見たときに幾何学的イメージとして成立させるジョルジュ・ルースの写真作品を連想させる。建築物という大がかりなスケールのルースと対照的に、石場の作品は、生活用品が散らばる日常空間や室内の静物を被写体とし、より個人的で親密的だ。

[撮影:麥生田兵吾 写真提供: Gallery PARC]

また、新作では、テーブルに敷かれた布や皿の上に果物が配置された、「静物画」風の画面構成がなされている。「輪郭線」で区切られた果物やポットは、原色のカラーパネルの背景のフラットな効果とも相まって、平面的に見え、より「絵画」に接近し、「絵画」と「写真」の境界を攪乱させる。それは、写真が内包する「一点透視的視点の強化」を示すと同時に、画像編集ソフトを用いた写真の加工作業を思わせ、「二次元の画像に取り囲まれた視覚状況」についても示唆する。

[撮影:麥生田兵吾 写真提供: Gallery PARC]

なお、会場のGallery PARCは、新型コロナウィルスの影響による状況変化が数年に及ぶものとの見通しから、5月以降に予定していたすべての展覧会の中止、現会場の閉鎖、事務所機能の移転を発表した。今後は、アーティストとの協働によるオンラインコンテンツ作成、webショップの整備、過去の展覧会資料の整理、外部での展覧会企画、運営母体の企業のパッケージデザインへのアーティスト起用などの活動やサポートに取り組みながら、展覧会活動の再開を目指すという。ギャラリー開設から約10年、現会場に移転して約2年半あまり。ビルの2階から4階にまたがった階層構造を活かした展示やパフォーマンスの試みも生まれていただけに惜しまれるが、サポート活動の継続と将来的な展示再開を待ちたい。

2020/04/10(金)(高嶋慈)

劇団テレワーク:第0回公演 『ZOOM婚活パーティー』と「Zoom演劇」

舞台公演の延期・中止が相次ぐなか、既存のカンパニー/新たな活動形態として立ち上げた新規団体を問わず、「Web会議サービスZoomを活用した演劇」の試みがさまざまに開始・予定されている。本評では、初動の早い一例として、4月5日に第0回公演がYouTube上でライブ配信された劇団テレワークによる『ZOOM婚活パーティー』を取り上げる。

劇団名が示すように、「出演俳優」はそれぞれの自宅からオンライン上の会議室に入室し、分割表示された画面どうしのあいだで会話が交わされる。「司会」役の進行と仕切りのもと、3名の男女ごとに3組に分かれてチャットを始めるが、次第に不穏な展開になり、各セッションごとに「タワマンに住む金持ちに見えたがじつは会社が倒産」「じつは元カレ」「じつはストーカー」が判明するが、最終的には「カップル成立」のハッピーエンドに回収され、エンタメ重視で気楽に見られる。ただし、「会社の倒産という苦労を経験した男性」に共感して惹かれる女性、「自分に経済的に依存していた元カレの感謝の気持ちを受け入れ、よりを戻す」女性、「根暗なストーカーの女性が『運命の女性』に変わった」という「ハッピーエンド」は、いずれも「男性が癒される物語」である偏向が気になる。また、「自室に侵入したストーカー女性に、キスマークを散らされた男性の顔」は、(彼は満面の笑みであるが)もし男女が逆であれば、「レイプ」の比喩的表象として映っただろう。

本評で考えたいのは、内容面よりも、今後増えるであろう「Zoom演劇」の可能性や制約についてである。「舞台公演が打てない」現状の打開策として始まった試みではあるが、(ニコニコ動画と同様)「観客の反応」がリアルタイムでチャットの表示窓に書き込まれる/再生されることで、「舞台/客席」の固定構造を揺るがす潜在性を持つ。「観客の反応」が(身体と切り離して)可視化され、(疑似的な)同期や一体感を得ることで、鑑賞体験は二重化されたものとなる。書き込みがログとして残ることで、(台本とは別の)スクリプトのタイムラインが形成されていく。この仕組みをメタ的に組み込む、「背景をバーチャルで変えられる」仕掛けを使って虚実を攪乱する、「手話や字幕」を入れるなど、さまざまな実験や手法が可能だろう。

また、「Zoomならでは」の特性として、PCやスマホの内蔵カメラで撮影するため、基本的にバストアップで、「顔の表情」が大写しになる。だがこれはメリットであると同時にデメリットでもあり、「表情」以外の身体性は縮減されていく。また、設定がワンシチュエーションに固定され、「オンライン飲み会」「オンライン面接」「オンライン会議」など「Zoomを使用して会話するシチュエーション」に限定されてしまい、「舞台設定」も(「外出の自粛」が解かれない限り)「自室など室内空間」の閉塞性や「ネット接続が可能な場所」の物理的制約を受けるため、今後、似たような試みの量産に陥る可能性も懸念される。

より広い視野で見れば、「Zoom演劇」の試みは、「(ライブ配信であれ録画であれ)生身の俳優が演じる行為を、映像として鑑賞する」という、すでに身近になった鑑賞形態を、より浸透させていくのだろうか。映画のNetflix視聴のように、「演劇=動画配信で見るもの」という消費形態が一般化・加速していくのか。DVDでの鑑賞、「シネマ歌舞伎」、2.5次元ミュージカルの映画館での「ライブビューイング」などのように、流通の経路に乗った「コンテンツ」として、商業的な回路に吸収されていくのだろうか。 「Zoom演劇」に限らず、舞台芸術作品のオンライン配信は次々と始まっており、オンラインチケット、有料配信、投げ銭制やドネーションなど「見ることで支援につながる」取り組みとしても機能している。そして、自粛要請や行動制限が解除され、劇場での公演が再開されるようになった将来(それはいつかきっと来る)、ネット視聴で掴んだ観客をどう「生の劇場空間」に還流させるかが、課題となるだろう。

2020/04/10(金)(高嶋慈)

インポッシブル・アーキテクチャー展、その後

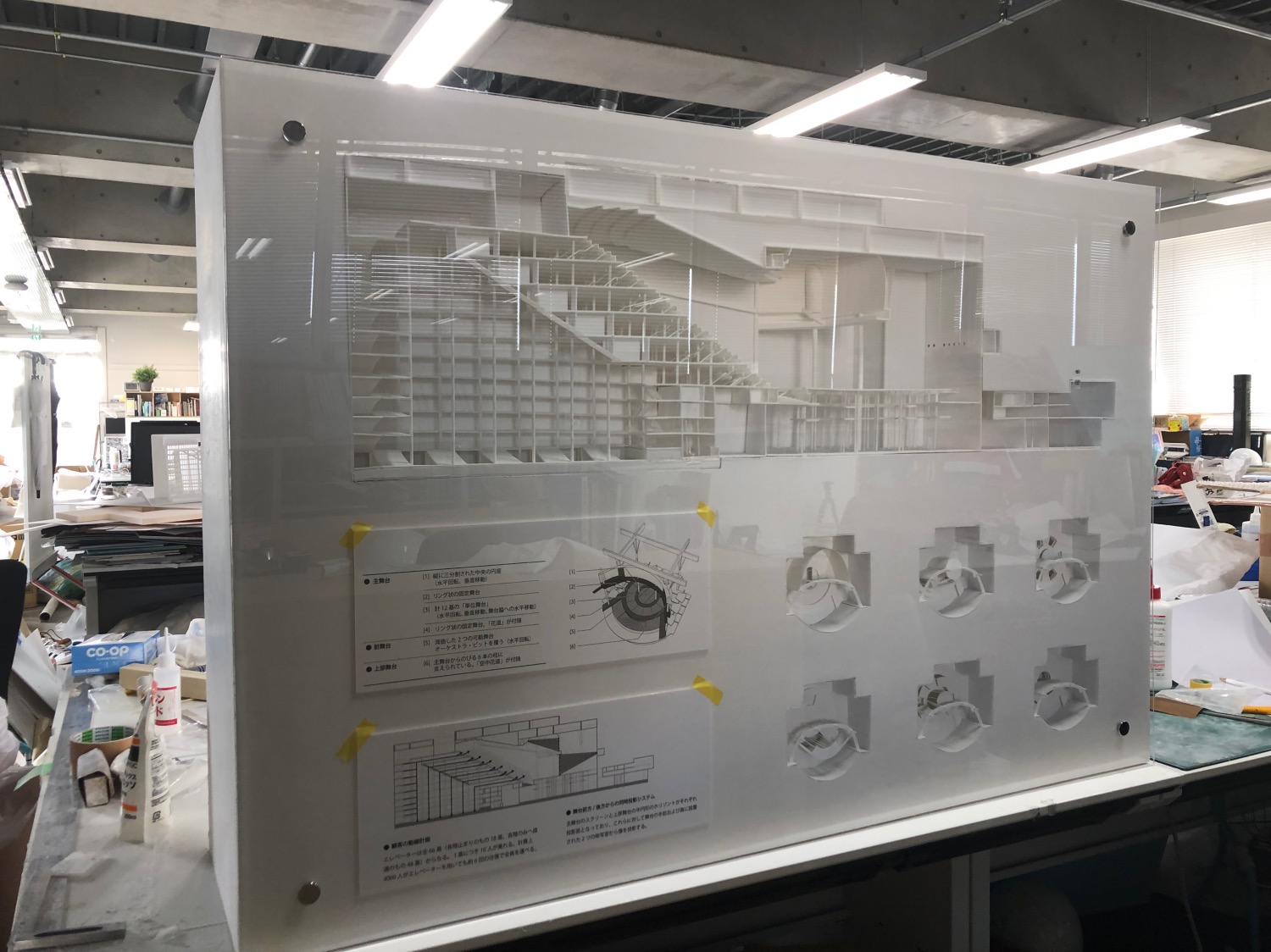

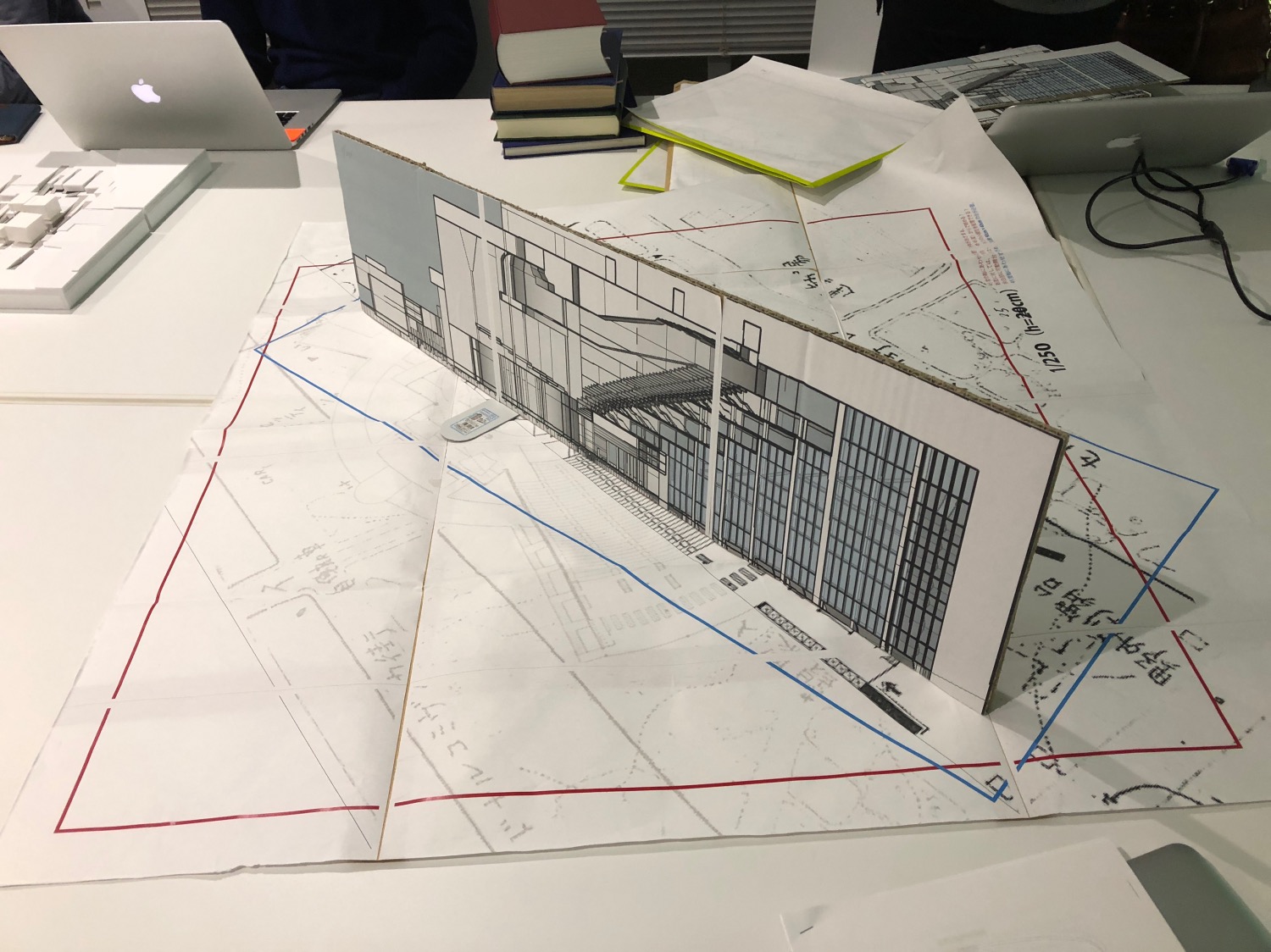

昨年から今年にかけて国内を 4館巡回した「インポッシブル・アーキテクチャー」展に使われた、東北大学五十嵐研が制作した川喜田煉七郎によるウクライナ劇場国際コンペの入賞案模型(監修・菊地尊也)とマレーヴィチのアルヒテクトンの模型が返却された。大学も用事がない学生を登校させないという、すでに閉鎖に近い状態だったため、事前に承認を得て、模型の受け取りを行なったが(数日後、緊急事態宣言の拡大を受けて、教職員も原則、在宅という強い警戒体制に移行)、企画を担当した埼玉県立近代美術館の学芸員・平野到氏から、新型コロナウィルスの影響で、現在美術館で起きている状況について、いろいろなお話をうかがうことができた。自動車で直接運んでいける国内はともかく、海外から借りたところへのドローイングや資料の返却が、ややこしくなっているらしい。具体的には、カナダ建築センター(CCA)やダニエル・リベスキンドの事務所などだが、館がクローズしていたり、担当者が出勤していないため、受け取りの体制が整わず、スムーズにいかないという。

展示前に撮影した、ウクライナ劇場国際コンペ入賞案模型。右下に舞台変化のパターンが示されている

新潟市美術館における、ウクライナ劇場国際コンペ入賞案模型の展示風景

ウクライナ劇場国際コンペ入選案の断面模型スタディ

マレーヴィチのアルヒテクトンの模型

返却が以上の状況ならば、これから企画する展覧会のために国外を調査したり、美術館から作品を借りたりするのにも、当然支障をきたすはずだ。ということは、海外から作品を借用する直近の展覧会は、なんらかの変更が必要となるかもしれない。準備するための期間を考えると、問題が収束しなければ、1年後や2年後にも影響を及ぼすだろう。人の移動が制限されるコロナの時代においては、アート作品も場所を変えることが困難になっているのだ。確実に企画を実行できるのは、各館のコレクションを活用したものしかない。もちろん、こうした機会だからこそ、大量の来場者数を稼ぐイヴェント的なブロックバスターの企画展(しかも会場と行列は、三密!)ばかりが注目される日本において、ソーシャル・ディスタンスが十分に確保できる来場者数でもいいから、積極的にコレクションの魅力を再発見できるような工夫が推進されていくとよいだろう。それこそが、本来の美術館の力でもある。

2020/04/14(火)(五十嵐太郎)

市原佐都子『バッコスの信女─ホルスタインの雌』

発行所:白水社

発行日:2020/04/10

第64回岸田國士戯曲賞受賞作として市原佐都子の戯曲『バッコスの信女─ホルスタインの雌』が白水社から刊行された(同時受賞の谷賢一『福島三部作』はすでに2019年11月に而立書房から刊行されている)。選評によれば、審査員一人ひとりが最終候補作のそれぞれに対して○△×で評価を示すところから始まる選考会において、「珍しく、最初から委員全員が大意において同じ方向を向いてい」て、『バッコスの信女─ホルスタインの雌』には「誰ひとり『×』をつけなかった」(ケラリーノ・サンドロヴィッチ)らしい。平田オリザは「全体のことで言うと、今年は例年に比べてレベルが高」かったと述べており、レベルの高い最終候補作のなかでも市原の戯曲が選考委員の圧倒的支持を集めたということがわかる。私個人としてもここ数年、岸田賞の最終候補作にはすべて目を通しているが、同様の印象を持った。

『バッコスの信女─ホルスタインの雌』の主人公は一見したところ「普通の」主婦である。しかし彼女はのっけから「ケロッグのコーンフレークってマスターベーションをやめさせるために生まれたらしい」などと観客に向かってまくしたてる。性と食はこれまでの市原のほとんどすべての戯曲で中心的なモチーフとなっており、それはつまり、市原が演劇を通して生の生々しさを描き出し曝け出そうとしていることを意味する。性にせよ食にせよ、ほとんどの場合、それが他者を必要とする営みであるという点において共通しており、市原はそれらを奇妙に混線させることで人間の営みの欺瞞を暴き出す。

かつて「家畜人工授精師」として働いていた主婦が「獣人」(牛と人間のハーフであり、かつ上半身が女、下半身が男の「ハーフ」でもある)を生み出してしまうという物語は単に荒唐無稽な、あるいは作家のフェティシズムを具現化したものではなく、確固たる構造に裏打ちされたものだ。獣人は「母」である主婦を女性だけの楽園に誘い、彼女と結びつき「生まれ直す」ことを夢見るが(母乳と精液の循環!)、その願いが成就することはない。肉を食いたい、セックスがしたい、子供がほしい。他者を欲望する限りその回路を閉じることは不可能だ。自己完結のユートピアに閉じこもることはできない。

日本で性が語られるとき、反応の多くは対象への性的な興味か、私的領域に留めるべきものが公の場で語られることへの羞恥に二分され、性が十分に真っ当な議論や教育の対象となっているとは言いがたい状況がある。市原はならばとばかりに「過激」な言葉を並べ立てる。それは観客の生理的な反応をより一層引き出すだろう。だがその背後に奇妙ではあるかもしれないがある種の論理的構造が確固たる作品の枠組みとして用意されている。劇作家としての市原の強みはその両輪の確かさにある。

併録された『妖精の問題』は2016年の「相模原障害者施設殺人事件を受けて生まれた」作品で、本書のあとがきによれば市原は「事件によって、自分のなかにある優生思想や、自分が抱えている生きづらさを意識させられた」のだという。市原はさらに「できるだけ偽善的ではない方法であらゆる生を肯定することを試みたいと思った」とも書いている。「できるだけ偽善的ではない方法」というのはそこにある問題そのものから目を逸らさないということだろう。市原は演劇の上演という枠組みを利用して観客に「直視すること」を迫る。真っ直ぐな言葉で自らの創作について語る市原のあとがきも本書の読みどころのひとつだ。『妖精の問題』は5月16日(土)・17日(日)にオンライン公演が予定されている。

あいちトリエンナーレ2019で初演された『バッコスの信女─ホルスタインの雌』は、ドイツで3年に一度開かれる世界演劇祭(テアター・デア・ヴェルト)での上演も予定されていたのだが、残念ながら新型コロナウイルスの影響で演劇祭自体が2021年6月へと延期となってしまった。現時点で次は9月、神奈川芸術劇場KAATでの上演が予定されている。市原の主宰する演劇ユニット「Q」の近作は多くがレパートリー化されているが、本作は作品の規模的にも再演の機会は限られてくるだろう。この機会に再演が実現することを切に願う。

関連記事

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|市原佐都子(Q)『バッコスの信女―ホルスタインの雌』 │ artscapeレビュー(2019年11月15日号) | 高嶋慈

2020/04/18(土)(山﨑健太)

ロロ「窓辺」 第1話『ちかくに2つのたのしい窓』

会期:2020/04/19~2020/04/25

ロロが新たに立ち上げたシリーズ「窓辺」は、離れた土地で暮らす人たちのあるひと晩のビデオ電話を切り取った連作短編通話劇。すでに4月に第1話『ちかくに2つのたのしい窓』が上演され、5月22日(金)〜24日(土)には第2話『ホームシアター』の、6月上旬には第3話の上演も予定されている。YouTubeLiveを使った生配信形式の作品は「ビデオ通話」というシンプルなシチュエーションを用いながら、劇場で上演されてきたこれまでのロロの本公演や「いつ高」シリーズと同じく「いまここに(い)ないもの」への想いをかき立てる。いや、そこには「いまここにいないもの」とつながることを可能にしながらも不十分でしかあり得ないビデオ通話だからこその親密さとさみしさがあった。

[Photo by Masami Ihara]

[Photo by Masami Ihara]

さて、ここからは作品内容に触れるが、第1話『ちかくに2つのたのしい窓』は第2話の上演に先立つ5月21日(木)に再演が予定されている。未見の方は続きを読む前にぜひ再演をご覧いただきたい。

『ちかくに2つのたのしい窓』で描かれるのは宮城県に住む村田秋乃と東京都在住の川岸風太の通話。会話は仕事から帰ってきた旧友同士のそれとして始まるが、やがて風太はパートナーと別れてきたことを秋乃に告げる。どうやら風太と秋乃は想いを寄せ合っているらしい。しかし二人の気持ちが完全に一致するわけではない。秋乃は風太にもっと宮城に帰ってくればいいのにと言うが、秋乃はそんなに気軽に新幹線は使えないと言い返す。問題は距離だけでない。それぞれが置かれている状況の違いはなかなか見えづらく、ときに相手を傷つけてしまうこともある。

[Photo by Masami Ihara]

[Photo by Masami Ihara]

ロロとしては珍しく、直接にエロティックな場面があったのが印象的だ。ビデオ通話の画面越しに触れ合う二人。風太のスマホは画面がひび割れているらしく、画面に映る秋乃のくちびるにも細かい傷があると風太はそれをなぞる。当然、観客にそのひび割れは見えないのだが、だからこそ観客は風太のなぞる指先を改めて想像する。それを受けて照れてみせる秋乃の想像は観客のそれと重なり合っているだろう。

ところで、秋乃と風太はそれぞれロロのメンバーの亀島一徳と篠崎大悟が演じていて、設定にも二人が男性であることがはっきりと記されている。セックスするかどうかについてのセリフもあるにはあるのだが、二人の関係がどのようなものであるのかがはっきりと語られるわけではない。ロロ/三浦直之はこれまでの作品でも既存の枠組みに捉われない関係の結び方を描いてきた。本作では、単に男性同士のパートナー関係を描くのではなく、二人の人間が結ぶ関係が本来どのようなかたちにでも開かれているということを描いている。秋乃と風太との間で互いへの想いが一致しているかどうかはわからないし、その必要もない。二人の関係はこれからまた変わってもいくだろう。画面越しに触れ合いE.T.の真似をするふたりが何度も繰り返す「ともだち」という言葉はそのたびに違って聞こえる。

自分とは、いまとは違う「普通」を想像すること。それもまた「いまここにないもの」への想像力だ。そこには「いまここ」を未来へと開いていく可能性がある。

[Photo by Masami Ihara]

[Photo by Masami Ihara]

公式サイト:http://loloweb.jp/

ロロ『窓辺』:https://note.com/llo88oll/n/nb7179ad5e3a5

関連記事

ロロ「窓辺」 第1話『ちかくに2つのたのしい窓』 │ 高嶋慈:artscapeレビュー(2020年05月15日号)

ロロ「窓辺」 第2話『ホームシアター』| 山﨑健太:artscapeレビュー(2020年06月01日号)

ロロ「窓辺」 第3話『ポートレート』| 山﨑健太:artscapeレビュー(2020年07月15日号)

2020/04/19(日)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)