artscapeレビュー

2021年09月01日号のレビュー/プレビュー

ロロ『ほつれる水面で縫われたぐるみ』

会期:2021/06/26~2021/07/04

吉祥寺シアター[東京都]

「ロロが高校生に捧げる新シリーズ」として2015年にスタートした「いつだって可笑しいほど誰もが誰か愛し愛されて第三高等学校シリーズ」、通称「いつ高シリーズ」がついにファイナルを迎えた。作・演出の三浦直之が審査員として立ち会った高校演劇の上演に感銘を受けたことをきっかけにはじまったこのシリーズは、全作品が全国高等学校演劇コンクールの出場ルール(上演時間60分以内、舞台美術の仕込みは上演前の10分間、などなど)に基づいて創作されており、そのままコンクールで上演することも可能なフォーマットとなっている。今回のファイナルではvol.9『ほつれる水面で縫われたぐるみ』とvol.10『とぶ』が2本立てで上演された。

「いつ高」は当初から戯曲の無料公開を掲げており(2021年8月末時点でvol.7まで公開)、そうして高校生に戯曲の上演機会を提供するのみならず、過去作を観ていない観客も遡ってその世界に触れることができるようになっている。今回はそれに加えvol.1『いつだって窓際であたしたち』とvol.2『校舎、ナイトクルージング』の記録映像も期間限定で無料公開され、さらに、ファイナルの前売りチケットを購入した観客にはvol.8までのすべての作品の記録映像が期間限定で公開された。長い間続いてきたシリーズに新たに触れようとする観客のハードルを下げるのみならず、ファイナルで初めて「いつ高」に触れた観客にもその世界の広がりを体感できる嬉しい特典だ。

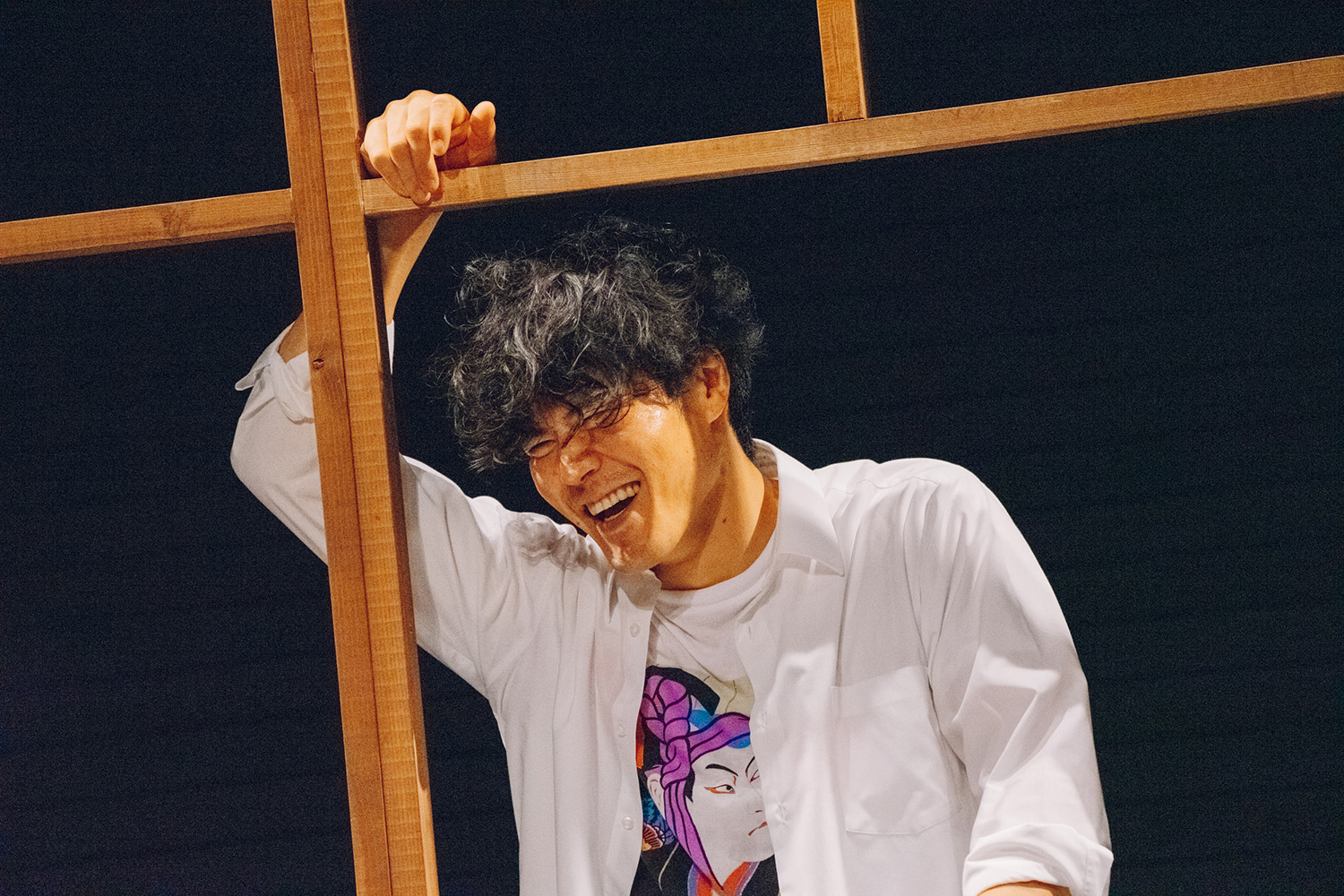

『ほつれる水面で縫われたぐるみ』の舞台はプール開き前日で水が抜かれたプール。泥が溜まり、さまざまなゴミが落ちているそこでは瑠璃色(森本華)が何かを探しており、プールサイドにはなぜかモツ(重岡漠)が横たわっている。そこに茉莉(多賀麻美)がやってくるが、プールの脇に掘られていた穴に落ちてしまう。どうやらモツも同じようにその穴に落ちたらしい。ラブレターで呼び出されたのだというモツの話を聞き、茉莉はドッキリ(?)を仕掛けた犯人を探し出そうとするが捕まえた将門(亀島一徳)は犯人ではなくて──。

[撮影:伊原正美]

[撮影:伊原正美]

タイトルの「ぐるみ」はモツが持ち歩いている「やきそば」という名のぬいぐるみに由来する。小さい頃から持ち歩いていて、辛いときにはいつも話を聞いてもらっているというそのぬいぐるみはボロボロでつぎはぎだらけなのだが、そのつぎはぎの一つひとつ、たとえば紙やすりや崎陽軒のシウマイ弁当の包み紙はどれもが思い出の品で、モツはそんなやきそばを自分のメモリーカードなのだという。一方、瑠璃色もまた、水着にさまざまな思い出を縫いつけ、それを自らの「戦闘服」として制服のシャツの下に着込んでいたのだった。

モツたちの「現在」はたくさんの「過去」から成り立っていて、しかし「現在」がどのような「未来」につながっているかは誰にもわからない。やがてほつれた「現在」は思いもしない「未来」の一部になる。vol.8までは高校2年生だった登場人物たちもvol.9では高校3年生になっていて、そこには高校時代という「現在」がやがて「過去」になっていくのだという予感が忍び込んでいる。セブンティーンアイスの「皮」のように脱ぎ捨てられた17歳も、やがて18歳の一部になるだろう。

[撮影:伊原正美]

[撮影:伊原正美]

[撮影:伊原正美]

[撮影:伊原正美]

結局、校庭の穴は落とし穴ではなく、群青(板橋駿谷)がタイムカプセルを埋めるために掘ったものだったということが明らかになる。高校生活にあまり楽しい思い出がなかったという群青は「だったら作っちゃえ」と楽しい思い出を偽造し、「未来の誰かを誤解させるため」にタイムカプセルを埋めようとしていたのだった。そもそも、モツが持っていたラブレターも、群青がタイムカプセルに入れるつもりで恋人と文通をしている設定で自ら書いたもので、モツはそれをたまたま拾った、ということだったらしい。

それを聞いた茉莉たちも未来人を誤解させようと、プールの底に落ちているものを拾っては「楽しい思い出」を妄想し、そして群青とともにタイムカプセルを埋めることにする。プールの底に沈んでいた「過去」は茉莉たちによって「誤読」され、さらに「未来」へと送り出されることになる。それは同時に、ともにタイムカプセルを埋めるという現在を思い出として未来へ送り込むことでもあるだろう。いまこの瞬間、その「現在」だけはたしかなものとして共有されている。だが、それぞれの未来に思い出がどう届くかは誰にもわからない。観客である私はそのことを知っているからこそ、なんでもないラストシーンをかけがえのない瞬間として胸に刻むのだ。

[撮影:伊原正美]

[撮影:伊原正美]

いつ高:http://lolowebsite.sub.jp/ITUKOU/

ロロ:http://loloweb.jp/

関連レビュー

ロロ『とぶ』(いつ高シリーズ10作目)|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年09月01日号)

ロロ『心置きなく屋上で』(いつ高シリーズ8作目)|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年10月01日号)

ロロ『本がまくらじゃ冬眠できない』(いつ高シリーズ7作目)|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年12月01日号)

2021/06/26(土)(山﨑健太)

ロロ『とぶ』

会期:2021/06/26~2021/07/04

吉祥寺シアター[東京都]

「いつ高」シリーズのラストを飾るvol.10『とぶ』はなにもない空間からはじまる。上演前の10分間を使った舞台美術の仕込みも全国高等学校演劇コンクールの出場ルールに則ってつくられた「いつ高」シリーズの特徴のひとつだが、vol.9と2本立て上演されたvol.10の上演前の時間に仕込みは行なわれず、やがてそのなにもない空間が体育館のステージらしいことがわかってくる。客席側に広がっていると思しき運動エリアではバスケ部が練習をしているようだ。群青(板橋駿谷)がそれを眺めていると、そこに将門(亀島一徳)が机を運んでくる。それはどうやら映画の撮影の準備で、少しずつ運ばれてくる机によって舞台は教室へと姿を変えていく。「いつ高」という架空の高校を舞台にした青春群像劇連作演劇シリーズのおしまいは、演劇のはじまりをなぞるようにしてはじまる。

[撮影:伊原正美]

[撮影:伊原正美]

机を運んできた将門も一緒になってバスケ部の練習を眺めていると、二人の友人のシューマイがフリースローを決める。のみならず、将門が思いもしないほど飛んだりもしているらしい。それを見て「あんな飛ぶ人だっておもわなかった」と言う将門は「勝手に飛ばない人だって決めつけてた自分がすごい、やだ」とちょっと落ち込んでしまう。『とぶ』はそんな誰かの想像の外を象徴するようなタイトルで、群青が初めて舞台に登場し将門やシューマイらと過ごす時間を描いたvol.4『いつだって窓際でぼくたち』でも実はすでにキーワード(?)になっていた。シューマイの姿は舞台上にないが、将門が想像もしなかったその姿を観客はたしかに想像することになるだろう。

なりゆきから撮影の準備を手伝っていた群青は、将門からこのあと太郎(篠崎大悟)が来ると聞いて動揺してしまう。実は群青と太郎は中学時代、同じ「サイキック運動部」の部員同士だったのだ。いまもサイキック運動部に唯一の部員として所属する群青とは異なり、かつてのエースだった太郎は今はもうサイキック運動はやっておらず、一方的に気まずさを感じている群青は逃げるように去っていく。

[撮影:伊原正美]

[撮影:伊原正美]

やってきた太郎と将門は撮影に備えてセリフ合わせをはじめるもののなかなかしっくり来ない。「二人でおんなじ景色、想像できたらいいのかな」という将門の言葉をきっかけに、脚本に書かれた人物たちのことを想像しはじめる二人。しかしまだあと一歩、というところに不意に戻ってきた群青は「それでもサイキック運動部の元エース、テレパスの太郎かよ!」と太郎を挑発し、「ちょっと、みてろ」とサイキック運動をしはじめる。サイキック運動とは「存在しないものを念の力で具現化させて闘う競技」、らしい。やがてサイキック運動は太郎、将門を巻き込み、三人のあいだで想像の共有が果たされるのだった。

[撮影:伊原正美]

[撮影:伊原正美]

ところで、vol.1『いつだって窓際であたしたち』では将門が太郎にはじめて声をかける瞬間が(舞台の外/観客の想像のなかで)描かれていたのだが、太郎に好意を寄せる将門にとっては嬉しく驚くべきことに、太郎はそれ以前から将門のことを認識していたらしい。それどころか、太郎も将門自身も知らなかった、運命的と言ってもよいつながりが二人のあいだにはあった。

話は中学時代に遡る。生徒たちの希望によって給食のメニューが決まるリクエスト給食の日、大人しくて声の小さい国語教師の通称「淳二先生」は校庭で「回鍋肉」と書かれたアドバルーンを打ち上げていた。その出来事は将門に強い印象を残し、教師を目指すきっかけにさえなったのだが、強い風に一瞬で飛ばされてしまったアドバルーンを目撃したのは将門しかいなかったと思われた。だが同じ日、太郎の中学では卒業アルバムの集合写真の撮影が行なわれており、そこにはなんとアドバルーンの姿がしっかり映り込んでいた。しかも、アドバルーンの「回鍋肉」の文字に刺激された二人はその夜、同じバーミヤンで回鍋肉を食べていた── 。

くだらないと言えばくだらないエピソードだが、想像を共有するまでもなく、すでに太郎と世界を共有していたのだという事実は将門にとって運命以外のなにものでもないだろう。見える範囲、知れる範囲、想像の及ぶ範囲は限られているが、世界はその外側にも広がっている。見えなくとも、知ることができなくとも、想像できなくとも世界はつながっている。だから、そのことさえ忘れなければ世界はあらかじめ共有されているのだ。演劇は、人の集う劇場は、そのことを繰り返し思い出させてくれる。

[撮影:伊原正美]

[撮影:伊原正美]

「いつ高」シリーズはこれでひと区切りとなるが、作・演出の三浦直之は高校演劇の枠組みに縛られない番外編の制作を予告している。また、この10月には東京芸術祭の一環として『フランケンシュタイン』を翻案したロロの新作公演『Every Body feat. フランケンシュタイン』も控えている。オンライン配信もあるとのことなので劇場公演と合わせて楽しみに待ちたい。

いつ高:http://lolowebsite.sub.jp/ITUKOU/

ロロ:http://loloweb.jp/

関連レビュー

ロロ『ほつれる水面で縫われたぐるみ』(いつ高シリーズ9作目)|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年09月01日号)

ロロ『心置きなく屋上で』(いつ高シリーズ8作目)|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年10月01日号)

ロロ『本がまくらじゃ冬眠できない』(いつ高シリーズ7作目)|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年12月01日号)

2021/06/26(土)(山﨑健太)

Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる

会期:2021/07/22~2021/10/09

東京都美術館[東京都]

「イサム・ノグチ展」の傍でひっそりと開かれている小企画展。「Walls & Bridges」といっても別に壁や橋をモチーフにした作品の展覧会ではなく、障害としての「壁」を新しい世界へとつなげる「橋」に変えた表現者たちを紹介するものだ。

出品者は、老人ホームに入ってから絵を描き始めた東勝吉、ダム建設で水没する自分の村の日常を撮りためた増山たづ子、日本人の彫刻家に嫁ぎ、主婦業の合間に制作したイタリア生まれのシルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田、ウィーンに亡命後、彫刻家になったチェコ出身のズビニェク・セカル、言葉も通じないニューヨークに亡命後、映画で日常の断片を撮り続けたリトアニア出身のジョナス・メカスの5人。名前を知っているのはジョナス・メカスくらい。いずれも20世紀前半生まれ、ということは過酷な戦争を生き延びた人たちであり(セカルとメカスは反ナチス運動に参加して強制収容所に送られた)、アカデミックなアートの世界で脚光を浴びたわけではなく、まったくアートとは無縁のアウトサイダーもいる。その作品、制作態度から、「アートとはなにか」「表現とはなにか」を考えさせもする。

たとえば、木こりを生業にしてきた東が故郷の風景を描き始めたのは83歳の時。それまで美術をたしなむことのなかった東の絵は、人はどのように物事を見るか、それをどのように作画するかというひとつのサンプルとしても興味深い。農家の主婦だった増山が60歳にして身の回りの情景を撮り始めたのは、故郷が水没の危機に迫られたから。以来30年近くにわたり撮られた写真は10万カット、アルバムは600冊にも及ぶ。そのまま捨てられてもおかしくない写真(記憶)たちの運命に思いを馳せざるをえない。将来を嘱望されたシルヴィアは彫刻家の保田春彦と結婚後、日本に移住したものの、彼女が制作できるのは家族が寝静まった夜半だった。限られた時間と空間と材料のなかで完成した作品は少ないが、むしろ日々の祈りのようなドローイングや小品こそ輝いているように感じる。

大量動員を狙った特別展だけでなく、こういう埋もれた表現者の再発見や再評価を促す企画展は貴重だ。とはいえ、無名の一人だけにスポットを当てることは興行的に難しく、いきおい何人か集めてグループ展にするしかないが、そうすると量的にも見せ方においても一人ひとりの個性や独自性が伝わりづらくなるというジレンマもある。今回のジョナス・メカスがそうで、映像ということを差し引いても、展示が淡白すぎて彼の特異性が伝わってこない。逆にズビニェク・セカルは、これまでまったく知らなかったこともあるが、小品のシンプルな展示にもかかわらず圧倒的な存在感を示していた。

2021/07/21(水)(村田真)

大和田良 写真展「宣言下日誌」

会期:2021/07/22~2021/08/15

Roll[東京都]

新型コロナウィルス感染症の拡大にともなう緊急事態宣言は、2021年8月後半現在も、東京をはじめ各地で発令中である。とはいえワクチン接種の加速化もあって、感染者数は増えているものの、昨年4月から5月に第1回目の緊急事態宣言が出された当時の緊張感はもうない。いまふり返ってみると、あの時期に「パンデミック」という多くの日本人にとっては初めての経験にどんなふうに対応したのかは、写真家たちにとってもかなり重要なテーマなのではないだろうか。

今回の「宣言下日誌」展は、そのことにいち早く取り組んだ作例といえる。大和田良は、当時ほとんどの仕事がキャンセルかリモートになり、「巣ごもり」を余儀なくされた。そのことで、逆に「『写真とはなにか』という本来的な関心」に立ち戻らざるを得なくなる。日々の出来事を記したテキストを書き、写真を撮影し(当然、家の中や身近な環境が多くなる)、それらをプリントし、配列していくことで、彼もまた多くの写真家たち同様に「原点回帰」を意識するようになった。

この時期に撮影した写真を、古典技法であるサイアノタイプでプリントしたのもそのためだろう。自分で調合した感光乳剤を紙に塗ってプリントすることによって、手作業を重視してきた写真のあり方を再考することができた。さらに、このプリント技法によって得られる深い青味を帯びたトーンが、当時の気分にぴったり合っていたということもありそうだ。

今回の展覧会は、藤木洋介がプロデュースする新ギャラリーRollのお披露目を兼ねていた。会場には大和田の旧作も並んでおり、そのために企画意図がやや拡散してしまったことは否定できない。「宣言下日誌」だけに絞った方が、よりすっきりとした展示になったのではないだろうか。

2021/07/22(木)(飯沢耕太郎)

小林紀晴「深い沈黙」

会期:2021/07/20~2021/08/16

ニコンプラザ東京 THE GALLERY[東京都]

小林紀晴は長野県の諏訪盆地の出身であり、子供の頃から冬の山を間近に見て育った。秋から冬にかけて、次第に雪に覆われていくその景色は、もの寂しく、死の匂いを感じさせたが、見続けていると、同時に不思議な安らぎをも感じさせるのだった。そんな「原風景」としての冬山の眺めがずっと気になっていたのだが、ある時ヴァルター・ベンヤミンの以下の言葉を読んで、腑に落ちるものがあったという。

「植物がわずかに葉の音をたてているところにさえ、つねにその嘆きが共鳴している。自然は黙するがゆえに悲しむのである。」 (「言語一般および人間の言語について」[『ベンヤミン・コレクション1 近代の意味』久保哲司訳、ちくま学芸文庫、1995])

小林は、その植物の「深い沈黙」を、自らの記憶や体験を踏まえて捉えようと試みる。こうして、長野だけでなく、福島、山形、青森、北海道などの冬山を撮影した写真シリーズが形をとっていった。今回の展覧会には、そこから11点が厳選され、モノクロームの大判プリントで展示されていた。その選択、レイアウトはとてもうまくいっていたと思う。数が多いと繰り返しが避けられないし、小さなプリントでは、彼が冬山に対峙しているときの思いの深さが伝わりにくいからだ。画面上のグレートーンと漆黒の配合も、繊細かつ丁寧に詰められていた。

このシリーズが、小林の写真家としての軌跡のなかでどのような意味をもつのかはまだわからないが、ひとつの区切りとなる作品となることは間違いない。なお、ふげん社から同名の写真集が刊行された。また、本展は9月30日~10月13日にニコンプラザ大阪 THE GALLRYに巡回する。

2021/07/22(木)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)