artscapeレビュー

2022年07月15日号のレビュー/プレビュー

韓国画と東洋画と

会期:2022/06/03~2022/06/26

FINCH ARTS[京都府]

「国名を冠した絵画ジャンル」を掲げつつ、何らかの差異やズレを示唆する点で、本展タイトルは「『日本画』から/『日本画』へ」展(東京都現代美術館、2006)を連想させる。「『日本画』から/『日本画』へ」展では、天明屋尚、町田久美、松井冬子、三瀬夏之介など、2000年代以降のポップで具象性の高い「日本画」が、歴史との(非)連続性の下に提示された。そこでは、「日本画」という同一の名称が反復しつつ差異をはらんで回帰していた一方、本展タイトルは、「韓国画」と「東洋画」という分裂を抱えている。この分裂や二重性は、日本の植民地統治における文化政策と、韓国におけるその批判的検証がもたらしたものだ。本展は、植民地政策や国家的アイデンティティと美術、美術制度の政治性と教育システムといった歴史的で大きな視点から、韓国の若手ペインター8名を紹介する意欲的な企画である。企画者は紺野優希。

展示風景[© Artists, Photo by Kai Maetani, Courtesy of FINCH ARTS]

明治の近代国家形成期に、それまでの諸流派を再編成しつつ、「書画」からの切り離しや浮世絵を排除し、西洋絵画を取捨選択的に取り入れながらも「西洋画」と自らを弁別する「日本画」が創設され、教育制度や官展という国家による受賞システムによって権威を確立していった。同様のシステムは、植民地統治下の朝鮮半島にも移植され、1922年に朝鮮総督府が創設した官設公募展「朝鮮美術展覧会」では、「西洋画」と区別して、「東洋画」というジャンルが公式化された。以降の植民地期において、日本人主体の運営や審査制度により、内地・中央の近代日本画の規範に従いつつ、「朝鮮の郷土色」「朝鮮らしいイメージ」が求められるというダブルスタンダードの状況が続いた。一方、民主化運動やソウルオリンピックへの機運が高まる1980年代に、「東洋画」に代わる民族的アイデンティティの基盤として公に提唱されたのが、「韓国画」の呼称である。だが、大学の学科名や画家の自称などには、「東洋画」との混用が今も続く。

本展出品作家は、壯紙(韓紙の一種)や墨など伝統的画材を用いる者が多いが、アクリル絵具との併用など技法や素材は多様だ。また、大学での専攻も「東洋画」出身が半数を占めるが、「西洋画」出身者もいる。ひとつの志向性としては、風景(画)の再構築というベクトルに、現代的表現を見てとることができる。例えば、イ・イェジンは、低解像度に落とした風景画像を、色域ごとに層に分けて壯紙を7枚重ねることで、デジタル画像を壯紙のレイヤーとして再物質化する。チェ・カヨンも、画像を元に、雄大な山河の風景を、緻密な筆触とフラットな色面、「空白」の混合体として再構築する。ズレて2枚重ねられたキャンバス、そしてキャンバスの「裏」に貼られた「元ネタの風景写真」の存在は、支持体の物質性や「表/裏」という空間性に言及する。キム・ヘスクは、シャープペンと墨による繊細かつ硬質な線描で建築物を幾何学的秩序に解体しつつ、半透明のレイヤー構造が、建物の表皮に蓄積した時間の層を示唆する。

イ・イェジン《緑の夏色》[© Artists, Photo by Kai Maetani, Courtesy of FINCH ARTS]

チェ・カヨン《山・採石場―Marija Curkから》[© Artists, Photo by Kai Maetani, Courtesy of FINCH ARTS]

キム・ヘスク《Curve》[© Artists, Photo by Kai Maetani, Courtesy of FINCH ARTS]

一方、「日本の着物を着た女性像をキャンバスに油彩で描く」イ・ヒウクの《鏡-image》は一見、異色に見えるが、「鏡」の多義性によるメタ絵画論として読み解け、本展のコンセプトの鍵となる作品ではないか。描かれているのは、落ち葉と枯れ枝の積もる地面に腰をかがめ、四角い鏡を拾い上げようとする着物姿の女性である。鏡には女性自身の顔と青空が映る。だが、この「鏡に映る光景」をよく見ると、「緑の葉を付けた枝」という季節の「嘘」が混じり、女性の頬が映る鏡面に「白い絵具の線」が付着し、この「鏡」自体が「描かれた表面」にすぎないこと、すなわち「画中画」であることを告げる。ここには、「鏡と絵画」をめぐる複数の意味が折り重なっている。「自己を見つめる装置」としての鏡、「外界を映して切り取る窓」としての絵画、「鏡=虚像」としての絵画。そして絵画の虚構性は、「描かれた光景」の虚構性から、国家的アイデンティティや支配システムの基盤としてつくられた「日本画」「東洋画」という絵画制度の虚構性へと及ぶ。イ・ヒウクの本作は、「近代日本画(その象徴としての美人画)」を「お手本」として模倣した歴史を反復し、自己のルーツを見つめつつ、「鏡」をめぐるメタ絵画論を仕掛けることで、絵画の歴史的制度の虚構性にまで踏み込む優れた批評となっている。

イ・ヒウク《鏡-image》[© Artists, Photo by Kai Maetani, Courtesy of FINCH ARTS]

チェ・スリョンの「泰平女」シリーズもまた、「韓国らしさ」「東洋らしさ」を批評的に問うている。映画やドラマに登場する「東洋風」の女性像をモチーフに描くが、彼女たちは目鼻立ちが曖昧で、幽霊のような気配をまとう。つかみどころがなく曖昧で、「現在」と接続できずに浮遊し、追い払おうとしても執拗に残存する亡霊としての「東洋的イメージ」。上述のイ・ヒウク作品と並置したとき、ではなぜ、「東洋的イメージ」が女性像に担わされるのかという問いは、「東洋風の女性像」が二重に他者化されたイメージであることを照射する。

チェ・スリョン《泰平女》(2点とも)[© Artists, Photo by Kai Maetani, Courtesy of FINCH ARTS]

展覧会タイトルの「韓国画と東洋画と」に続く「空白の第三項」に代入されるのは、「日本画」、あるいは北朝鮮での呼称「朝鮮画」かもしれない。タイトルに仕掛けられた「欠如」は、東アジアの近代という俯瞰的視点に立たねば視界から抜け落ちてしまうものがあることを示唆する。このように、「他国」として切り離せない大きな歴史的視座に立って同世代の作家を紹介する展覧会が、日本人によって企画されたことに、本展の指す希望を見た。

参考文献

洪善杓「『東洋画』誕生の光と影」(『シリーズ・近代日本の知 第4巻 芸術/葛藤の現場』、晃洋書房、2002、pp.175-189)

金惠信『韓国近代美術研究──植民地期「朝鮮美術展覧会」にみる異文化支配と文化表象』(ブリュッケ、2005)

稲葉(藤村)真以「研究ノート 韓国画の変遷─葛藤と模索の軌跡をめぐって─」(『美術研究』426、東京文化財研究所、2018、 pp.75-92)

2022/06/03(金)(高嶋慈)

題名のない展覧会─栃木県立美術館 50年のキセキ

会期:2022/04/16~2022/06/26

栃木県立美術館[栃木]

学生のとき以来だから、宇都宮の《栃木県立美術館》を訪問したのは20年以上ぶりになる。確か、初めてこの建築の存在を知ったのは、世田谷美術館の「日本の美術館建築」展(1987)で紹介されていたときである。《栃木県立美術館》は、大阪万博の《万国博美術館》(旧国立国際美術館、1970)も手がけた川崎清が設計し、1972年に開館したから、日本において早い時期に登場した県立美術館だろう。樹木を象徴的に残し、それを映しだすハーフミラーの外観が特徴である。塔状のヴォリュームでありながら、存在感を消すようなデザインは、近年の建築の動向と共振するだろう。意外に古びれていない。もっとも、段状の広場を囲むガラス面は、作品への日射の影響から後に不透明になり、当初の外部と内部が連続するような空間ではなくなっていた。またセキュリティのためとはいえ、屋外彫刻を展示する広場が、隣接する公園に対し、閉ざしているのももったいない。ここはアクティビティをもたらす、効果的な場として活用できるはずだ。ちなみに、直交座標系で完結させず、壁の角度を振った内部の空間体験は今も楽しい。

栃木県立美術館

研究員の案内で、常設展示のエリアも含む(1981年にオープン)、全館をフルに用いた50周年記念の「題名のない展覧会─栃木県立美術館50年のキセキ」をじっくりと鑑賞した。プロローグとしてコレクション無しの状態から発足した美術館誕生の経緯(模型や図面、建築雑誌において紹介されたページなど)、基金を活用した購入作品(コロー、モネ、ターナーなど)、調査研究をもとに企画した展覧会群、美術館が所有する名品、女性アーティストへのフォーカス(福島秀子ら)、西洋の挿絵本、「美術館と同級生」として1972年に制作された作品、21世紀の栃木の現代美術、栃木の建築や風景を表現した作品群など、さまざまな角度のテーマが続く。全展覧会のポスターを年譜として並べたり、カタログや鑑賞ガイドなど、「印刷物でたどる美術館のあゆみ」も興味深い。なお、いくつかの企画展については、ポスターの撮影者やデザイナーも明記し、さらに担当した研究員のコメントも交え、活動を振り返る。そもそも美術館とはどういう場であるのか、また展覧会を実現する背景をていねいに教える内容だった。なお、建築のここを見て、といったキャプションも館内に用意され、建築も作品として再発見してもらう試みも良かった。

「題名のたくさんある展覧会」セクション

模型

石井幹子の《シャンデリア》(1972)

奥に全ポスターによる年譜

ポスターの展示にもキャプション

壁の素材を説明する

2022/06/04(土)(五十嵐太郎)

河瀬直美『東京2020オリンピック SIDE:A/SIDE:B』

河瀬直美監督による東京オリンピック2020の公式映画『東京2020オリンピック SIDE:A』と『SIDE:B』の両方を鑑賞した。その際、筆者にとっては初めての体験が2つあった。ひとつは、『SIDE:A』では仙台駅前のシネコンに出かけたが、134席のシアターを一人で独占したこと(過去にあるホラー映画で危うくそうなりかけたが、開演直前に一組のカップルが入り、回避した)。映画も「無観客」と揶揄されていたが、確かに噂通りに少ない。スポーツ好きの層とドキュメンタリー映画を見る層が重ならないことも一因だろう。また1936年のベルリンオリンピックを記録したレニ・リーフェンシュタールの作品『オリンピア』と違い、一流のアストリートの躍動感やスペクタクル性はない。当初、国策映画になるのではと心配されていたが、河瀬の『SIDE:A』は、国威発揚や勝敗の結果を示す場面はスルーし、グローバル基準のジェンダー、難民、BLMなどを軸に、人間として各国の選手を描く。特に子育てをめぐって、海外と日本の女性選手が異なる状況だったことは印象深い。彼女の作家性が発揮されており、良い意味で予想を裏切った。もっとも、本来ならば、限られたミニシアターで公開する作品が、間違って全国で展開するシネコンのスクリーンに来ちゃったような居心地の悪さも感じた。

さて、『SIDE:B』の方は、正しくシネコンの55席のシアターで鑑賞し、約10名の客がいた。個人的に初めてだったのは、公開初日の午前というタイミングである。やはり、日本で夏のオリンピックが開催され、その公式映画を見られることは、もうしばらくはないことを考えると、チェックすべき作品だろう。実際、好き嫌いは別にして、批評をしたくなる映画であることは事実だ。もっとも、強い作家性ゆえに、思ったよりも良かった『SIDE:A』に対し、『SIDE:B』は逆に作用し、中途半端で未整理のドキュメントになってしまった。オリンピックを裏で支えた人たちに焦点をあてるという触れ込みだったが、内容はいわばドメスティック編で、日本で何が起きていたかを振り返るものである。ただし、あまりに高速で膨大な情報を流しているため、個別には深掘りされることはなく、一連の事件や問題はいくつか触れてはいるものの、密着ならではの新情報はあまりない。画面に映る時間の長さを考えると、主要な登場人物となった森喜朗元首相やIOCのバッハ会長、あるいは電通やCMディレクターの佐々木宏に対し、批判的に解釈できるシーンはあるが、社会派のドキュメンタリーのようなツッコミはない。なお、映画のパンフレットによれば、公式映画のチームであっても、開催期間中の選手、選手村、食堂などへの取材やインタビューに大きな制限がかけられていたことは意外だった。河瀬の興味は、100年後の観客だという。それゆえ、オリンピックにおける平和の理念を確認したり、未来の子どものほんわかな雰囲気のシーンを挿入していたが、結局、監督の個人的な感情によって、オリンピックが抱えていたさまざまな問題を覆い隠し、美化している。また自分の映画のなかで、あらかじめ未来の子どもがオリンピックを語る場面を入れてしまうのは、演出として稚拙ではないか。

公式サイト:https://tokyo2020-officialfilm.jp/

2022/06/06(月)、2022/06/24(金)(五十嵐太郎)

門井幸子写真展「春 その春」

会期:2022/05/30~2022/06/12

ギャラリー蒼穹舎[東京都]

門井幸子が北海道の道東・根室を撮影し始めたきっかけは、旭川に住む友人のお見舞いに行った際に、この地域に足を運んだためだという。いわば、偶然の出会いだったわけだが、東京在住の彼女にとって何か琴線に触れるものがあったのだろう。以後、春が来ると撮影に出かけるようになり、2014年、2019年、そして2022年とギャラリー蒼穹舎で「春 その春」という個展を開催した。残念なことに、2019年の回は見過ごしてしまったのだが、今回の展示を見て、最初の頃とは写真の雰囲気が違ってきていることに気づいた。

とはいえ、春まだ浅い時期の草むら、藪、林などのたたずまいを、モノクロームの繊細なトーンのプリントに写し込んでいくやり方には違いはない。ただ、画面に空をほとんど入れなくなったり、建物などの人工物にカメラを向けなくなったりといった、微妙な変化を加味することで、被写体に向き合う門井の姿勢がより純化されてきているように感じた。展示作品のなかに一枚だけ、鹿の首の骨が地面に横たわっている写真があり、門井の写真のなかでは被写体としてやや特異に思える。「以前なら入れなかった」というその写真を選ぶことができたところに、門井が自分の写真の世界に確信を深めていることが表われているのではないだろうか。地味といえば地味な仕事だが、いぶし銀の輝きを発するシリーズになりつつある。ギャラリー蒼穹舎はいい会場だが、もう少し広いスペースで、このシリーズの全体像が概観できる展示を見てみたい。

2022/06/10(金)(飯沢耕太郎)

名古屋造形大学と「just beyond」展

会期:2022/05/21~2022/06/25

名古屋造形大学[愛知]

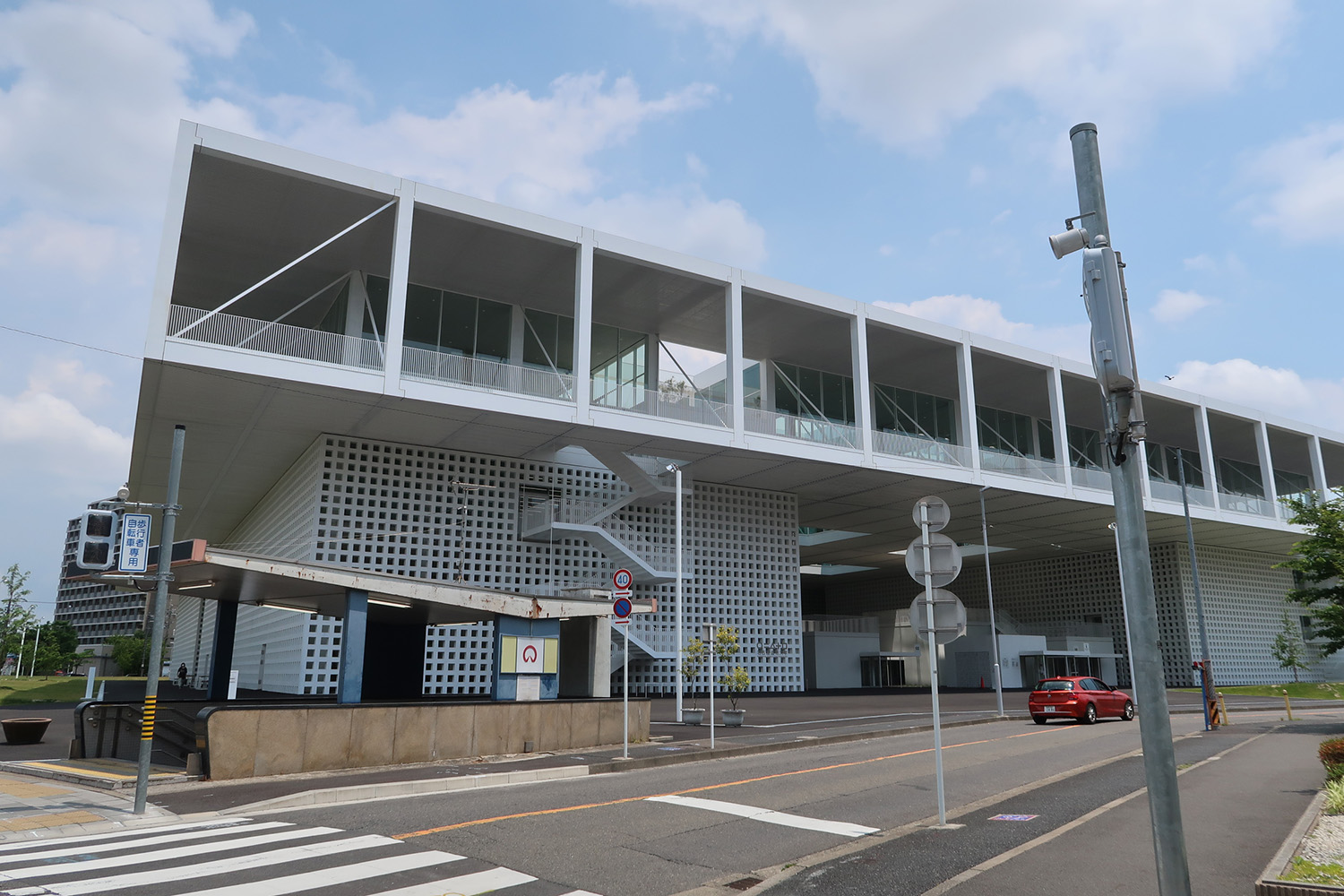

今春、名古屋造形大学が都心に移転し、新しくつくられた名城公園キャンパスを訪れた。設計者の山本理顕は、これまでにも埼玉県立大学、公立はこだて未来大学、宇都宮大学、横浜国立大学において教育施設を手がけてきたが、今回のプロジェクトはグリッドにもとづく白い空間が全面的に展開し、実験的な場を探求した傑作である。いわゆる塀や正門はない。地上レベルでは、四隅に大きなヴォリューム(カフェテリア、図書館、ホール、体育館)を配しつつ、街並みの延長のように、大小の直方体群が散りばめる。これらの上部に5つの領域(美術表現領域や地域社会圏領域など)が交差する開放的な大空間をのせ、四方にテラスを張りだす。ストリートのような幅が広い廊下、各種の工房、教員のスペースなど、徹底した透明な空間である。必然的に各領域の学生や教員が、互いの創作の現場を意識し、コラボレーションを生みだすことが想定される。さらに今後、大学の活動が、まわりの集合住宅や近くの商店街とも連携をはじめると面白くなるだろう。

《名古屋造形大学 名城公園キャンパス》外観

地上レベル

建築系のエリア

工房が並ぶエリア

テラスから名古屋城を見る

幅が広い廊下のある上部のヴォリューム

名古屋造形大学ギャラリーのオープニング企画展「just beyond」も開催されていた。地上レベルのギャラリーのほか、2つの独立した直方体のスペースも会場に用いており、あいちトリエンナーレの街なか展開にも使えそうな空間だろう。作品としては、白い半屋外の空間を意識した渡辺泰幸による無数の小さな陶製の鈴を吊り下げたインスタレーション、屋外ギャラリー平面構成チーム(建築・デザイン系の教員ら)が再構成した旧キャンパスにあった廃棄予定の什器群、蓮沼昌宏による旧キャンパスのイメージをもとにした絵画があり、圧巻はホワイトキューブに展示された登山博文の大きな絵画だった。名古屋造形大で教鞭をとり、昨年末に亡くなった登山のあいちトリエンナーレ2010に出品した大作を12年ぶりに展示するにあたっては、彼のアトリエから運びだし、関係者が苦労して設営する記録映像も、小さい別棟で紹介している。すなわち、「just beyond」展は、旧キャンパスの記憶と新キャンパスの未来をつなぎ、バトンタッチする試みと言えるだろう。

渡邊泰幸と屋外ギャラリー平面構成チームの展示風景

蓮沼昌宏の展示風景

登山博文の展示風景

2022/06/10(金)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)