artscapeレビュー

2022年12月01日号のレビュー/プレビュー

母袋俊也 魂—身体 そして光 《ta・KK・ei》《TA・GEMBAKZU》

会期:2022/10/22(土)~2023/01/22(日)

原爆の図 丸木美術館[埼玉県]

バリバリのフォーマリスト母袋俊也が、ゴリゴリの社会派である原爆の図丸木美術館で個展を開く。ジャーナリスティックに書けばそういうことだが、水と油のような両者も案外相性は悪くなさそうだ。いくら母袋が「フォーマート(絵画形式)」を重視するといっても、それだけで絵が描けるはずもなく、「精神性」をもう一つの柱としてきたからだ。これまでグリューネヴァルトの祭壇画、アンドレイ・ルブリョフのイコンなどに触発されてきた彼が、近年関心を深めていたのがまさに丸木夫妻による「原爆の図」だった。

大きな展示室3に入ると、丸木夫妻による「原爆の図」第3部《水》の実物大コピーと、それに基づいて制作された母袋の《TA・GEMBAKZU》が目に入る。タイトルの「TA」とは母袋の符牒で、日本の屏風や障壁画などに見られる偶数パネルの連結を意味する(対して、西洋の祭壇画のような奇数パネルを彼は「Qf」と呼ぶ)。母袋はモノクロームの《水》をTA系として画面構造を分析し、同作品と同じサイズの画面に水平、垂直、斜めの補助線を入れて分割、彩色し、まったく別の「母袋絵画」に変容させている。赤ん坊を抱く母を中心に左右に群像が広がる構図は、西洋の「聖母子像」や「最後の晩餐」といった宗教画を想起させ、これまでの母袋のモチーフとの共通性を示唆しているかのようだ。

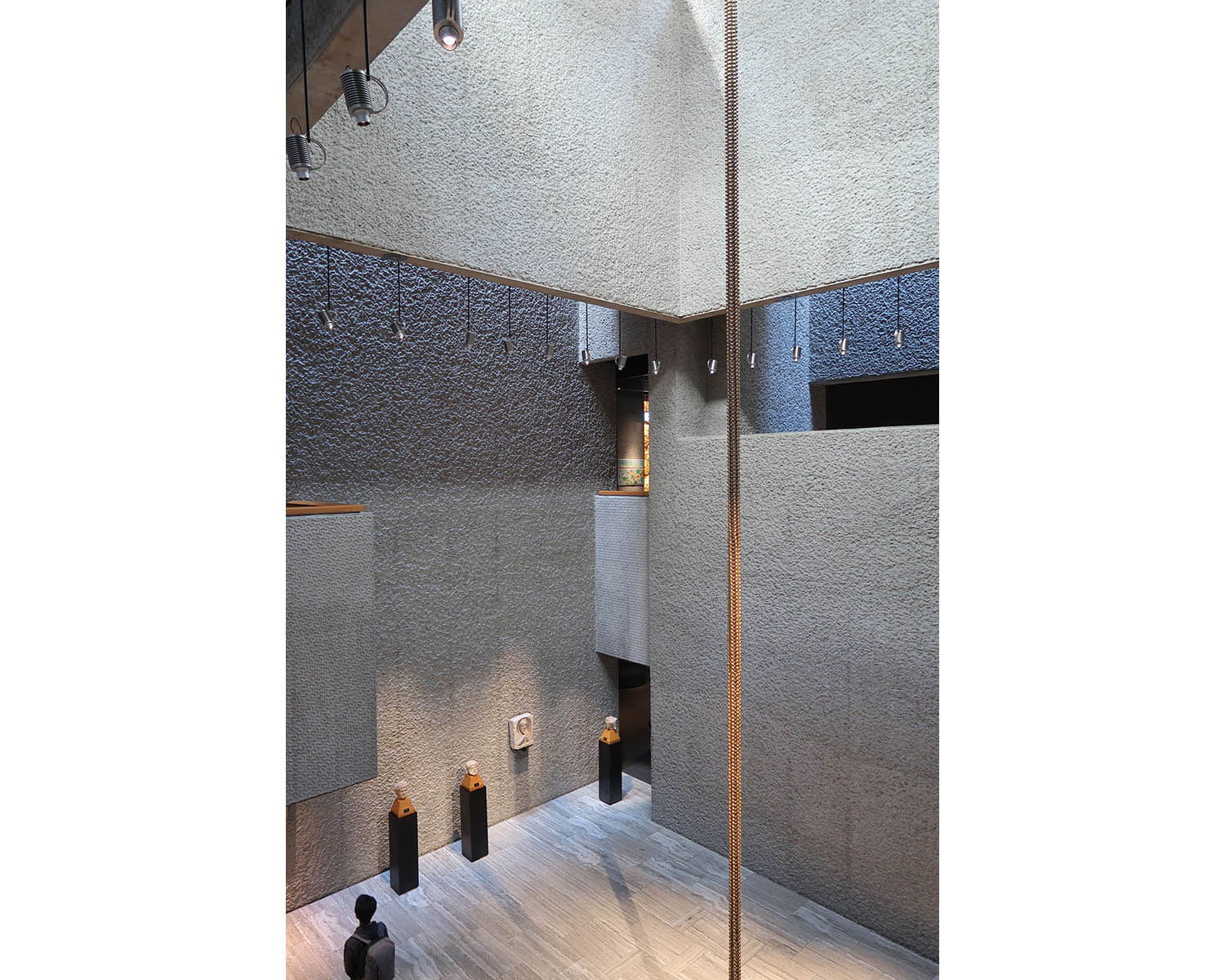

それだけではない。《水》および《TA・GEMBAKZU》の地平線を壁面に延長させ、その水平線に合わせてグリューネヴァルトの《磔刑図》にヒントを得た新旧の《ta・KK・ei》シリーズを配置。さらに壁の上方に空を描いた旧作《Himmel Bild》7点を掲げ、手前の床には梯子状の《ヤコブの梯子・枠窓》を設置することで、この展示室全体をひとつのインスタレーションに仕立て上げてみせた。

母袋俊也《TA・GEMBAKZU》[筆者撮影]

左から母袋俊也《ta・ KK・ei》《ヤコブの梯子・窓枠 MARUKI》《Himmel Bild》など[筆者撮影]

ちなみに母袋の参照したグリューネヴァルトの《磔刑図》は当時、流行病の治療を行なう修道院に飾られ、病人たちの痛みをキリストの痛みに重ねて昇華する役割を担っていたという。この《磔刑図》に想を得た《ta・KK・ei》は以前から制作していたが、今回はこれに現在のコロナ禍を重ねて再びシリーズとして取り組んでいる。展示室1と2ではこの《ta・KK・ei》の新シリーズと、《TA・GEMBAKZU》のプランドローイングが中心となり、全体でフォーマートより精神性を前面に押し出した展示となっている。

公式サイト:https://marukigallery.jp/5784/

2022/10/22(土)(村田真)

日本の中のマネ ─出会い、120年のイメージ─

会期:2022/09/04~2022/11/03

練馬区立美術館[東京都]

「マネ展」ではなく、「日本の中のマネ」展。サブタイトルの「出会い、120年のイメージ」が語るように、いかに日本人がマネと出会い、血肉化し、変容させ、再解釈していったかが問われている。だからマネ自身の作品は少なく、油彩画は6点のみ。しかも国内から集めたものばかりなので小品が多く(そもそも日本にあるマネは版画を除けば20点足らず)、《草上の昼食》も《オランピア》も《笛を吹く少年》も《フォリー・ベルジェールのバー》も来ていない。ま、だれも期待してないけど。

展示はまずクールベの風景画に始まり、モネ、ドガ、セザンヌら印象派が紹介され、マネの油彩画や版画が続く。そもそもマネは日本では「印象派の親分」みたいに思われているが、印象派に多大な影響を与えたのは間違いないけれど、本人は印象派に括られることを拒んでいたし、クールベの敷いたレアリスムの延長線上に位置していた。この導入部はそのことを示している。そして、この美術史上の位置づけの曖昧さがマネの理解を難しくし、日本での受容を遅らせたようだ。しかし、マネは単にレアリスムから印象派への橋渡し役を果たしたというだけの画家ではなく、むしろそれ以上に、19世紀後半という美術史上もっとも重要な端境期に絵画の自律性を模索し、モダンアートの道を開いた画家だった。「近代絵画の父」といわれるゆえんである。

日本での受容は、1892年に森鴎外がエミール・ゾラについて述べるなかでマネの名を出したのが初出とされるが、影響を受けた作品では、石井柏亭による《草上の小憩》(1904)が最初らしい。これはタイトルからもわかるように、《草上の昼食》にヒントを得たもので、男女が草上でくつろぐ構成はマネ風だが、色彩やタッチは明らかに印象派の影響が色濃い。それ以前から日本では印象派に感化された作品が出回っていたことを考えれば、この印象派風のマネは遅きに失した感がないでもない。

その後に続く安井曾太郎の《水浴裸婦》(1914)《樹蔭》(1919)、斎藤与里の《朝》(1915)《春》(1918)などは、いずれも渡仏経験がある画家だけに《草上の昼食》からの影響が指摘できるし、熊岡美彦の《裸体》(1928)や片岡銀蔵の《融和》(1934)などの「横たわる裸婦像」は、《オランピア》との類似が明らかだ。しかし影響といっても、これらはモチーフや構図など表面的に似通っているにすぎない。ただ片岡の《融和》は、白人の女主人が東洋系の白い肌の裸婦に、黒人のメイドが南洋系の褐色の女性に置き換えられており、当時の大日本帝国の植民地主義的な優越意識が透けて見えることを記憶しておきたい。

戦前の最後の作品は小磯良平の《斉唱》(1941)。この作品とマネとの共通性は一見わかりにくいが、人物の織りなす垂直・水平方向の画面構成、および黒を中心とする色彩は、ワシントンの《オペラ座の仮面舞踏会》を想起させずにおかない。実際に小磯がこの作品に感化されたかどうかは別にして、ここにきて初めてモチーフや構図などの外見的な模倣ではなく、マネの目指した自律的な絵画空間に学ぶ画家が現われたといえるのではないか。いわばようやくマネの真似から脱したと(笑)。

戦後半世紀近い時間を飛ばして、最後は森村泰昌と福田美蘭の展示となる。森村は日本人が西洋名画を模倣するというコンプレックス丸出しの自虐的セルフポートレートで知られるが、それゆえに目を背けてはならない作家だ。出品は1988-1989年の旧作が大半を占めるが、《笛を吹く少年》《オランピア》《フォリー・ベルジェールのバー》をモチーフにした作品は、人種やジェンダーや階級の差が時と場所を超えて存在することを、グロテスクに暴いてみせる。戦前の片岡の楽天的な「融和」とは真逆といっていい。

福田はもっと過激かもしれない。《草上の昼食》の右側の人物から見た風景を描いた《帽子を被った男性から見た草上の二人》(1992)や、その図版が掲載された新聞の切り抜きを版画に見立てた《日経新聞1998年5月3日》、《テュイルリー公園の音楽会》(1862)の雑踏を渋谷スクランブル交差点の風景に置き換えた同題の作品は、例によって福田特有の遊び心が満載だ。でも、マネのレアリスム精神を現代に持ち込んだゼレンスキー大統領の肖像画は、こじつけにもほどがあるといいたい。

それより狂喜したのは《LEGO Flower Bouquet》(2022)という作品。絵の内容に惹かれたのではない。第一ぼくは見ていないのだから。この作品、展覧会が始まって1カ月余りは展示されていたが、10月半ばに「日展」に応募したため、ぼくが訪れたときには絵のコピーと解説が貼ってあるだけ。その後めでたく落選したため、10月31日から再展示されたという。なぜこれに喜んだのかといえば、マネの絵の真似をしたのではなく、サロンに挑戦し続けた(そして何度も落選した)マネの行動に倣ったからだ。また、入選すれば名誉(か?)なだけでなく、「日本の中のマネ」展を「日展」のなかに寄生させることができるし、選ばれなくてもすごすご再展示し「ひとり落選展」として笑いを取ることもできる。どちらに転んでもおいしいのだ。後日「日展」を訪れた。福田が落選なら、洋画部門の9割方は落選するだろう。

公式サイト:https://www.neribun.or.jp/event/detail_m.cgi?id=202204141649901997

2022/10/27(木)(村田真)

すべて未知の世界へ ─ GUTAI 分化と統合

会期:2022/10/22~2023/01/09

大阪中之島美術館、国立国際美術館[大阪府]

1950年代後半から60年代まで日本の前衛美術を牽引した具体美術協会(以下、具体)の解散50年という節目に際し、彼らの拠点となった土蔵を改造した展示施設「グタイピナコテカ」が登場した大阪の中之島において、2つの美術館が共同し、大規模な企画展を開催している。すなわち、大阪中之島美術館は「分化」、その隣の国立国際美術館は「統合」をテーマに掲げ、それぞれのアプローチによって、多様かつ独創的な活動を振り返るものだ。大阪の吉原治良が中心となって具体は活動し、大阪万博にも参加したが、関西発のアート集団として、この2館はふさわしい場所だろう。

前者の「分化」では、環境やコンセプトなどのキーワードで作品を整理し、キャプションには学芸員の解説ではなく、作家本人の言葉を入れているのだが、その内容の熱いこと! 時代の息吹を感じる。またオプアート的な作品や、百貨店の屋上でアドバルーンに作品を吊った空中展覧会=「インターナショナル スカイ フェスティバル」(11月に美術館でこれを再現しているが、未見)など、あまり知らなかった活動を学ぶことができた。そして後者の「統合」では、「握手の仕方」/「空っぽの中身」/「絵画とは限らない」という3セクションによって、絵画の拡張と解体を通じた精力的な創作活動を紹介している。作品を貸し出している館をチェックしたら、芦屋市立美術博物館が多いのは当然としても、意外に宮城県美術館も具体を所有していることに初めて気づいた。仙台に戻って、「ドレスデン国立古典絵画館所蔵 フェルメールと17世紀オランダ絵画展」を鑑賞したついでに常設に寄ったら、大阪のGUTAI 展にあわせたのか、吉原治良、田中敦子、山崎つる子、菅野聖子らの作品をまとめて出している。

白髪一雄《天雄星 豹子頭》(1959)、国立国際美術館

鷲見康夫《作品》(1961)、大阪中之島美術館 キャプションは作家の言葉を使用している

向井修二《記号化されたトイレ》(2022)、大阪中之島美術館

「ドレスデン国立古典絵画館所蔵 フェルメールと17世紀オランダ絵画展」会場風景、宮城県美術館

菅野聖子《アルファからオメガまで1》(1970)、宮城県美術館

具体の活動は、やはり同時代の海外の動きを想像しながら見ると興味深いのだが、まさに金沢21世紀美術館で開催中の「時を超えるイヴ・クラインの想像力─不確かさと非物質的なるもの」展において関連性が紹介されていた。クラインは1950年代に日本で柔道を学んでいるが、具体にも興味をもっていたという。なるほど、その作風はものの具体性やアクション(行為の痕跡)という共通項をもつし、風船を空に放つクラインの「気体彫刻」と「インターナショナル スカイ フェスティバル」の類似性も指摘できる。なお、金沢では、早逝のクラインと関連する作家を組み合わせており、白髪一雄の作品のほか、中之島美術館と同様、細長いビニールチューブに色がついた水を入れて垂らす元永定正の「作品(水)」を天井に展示していた。かくして世界的な同時代性において、具体を再検証する試みになっている。

クライン・ブルーの顔料を使ったインスタレーション《青い雨》《ピュア・ブルー・ピグメント》、金沢21世紀美術館 光庭

元永定正《作品(水)》 、大阪中之島美術館

元永定正の展示風景、金沢21世紀美術館

公式サイト(大阪中之島美術館): https://nakka-art.jp/exhibition-post/gutai-2022/

(国立国際美術館)https://www.nmao.go.jp/events/event/gutai_2022_nakanoshima/

「ドレスデン国立古典絵画館所蔵 フェルメールと17世紀オランダ絵画展」

会期:2022年10月8日(土)〜11月27日(日)

会場:宮城県美術館(宮城県仙台市青葉区川内元支倉34-1)

「時を超えるイヴ・クラインの想像力─不確かさと非物質的なるもの」展

会期:2022年10月1日(土)〜2023年3月5日(日)

会場:金沢21世紀美術館(石川県金沢市広坂1-2-1)

2022/10/28(金)(五十嵐太郎)

北加賀屋

千鳥文化、MASK(MEGA ART STORAGE KITAKAGAYA)[大阪府]

3年ぶりに大阪の北加賀屋を訪れた。dot architectsが昭和30年代の文化住宅をリノベーションした《千鳥文化》は、さらに変化し、ギャラリーとして大きな白い空間や小さい店舗群が出現していた。メイン・エントランスにおけるガラスの吹き抜けは相変わらずカッコいいし、かつての部屋にはアート作品や個性的なお店が入り、ますます魅力を増している。確かに前にうかがったとき、今後はまだ手をつけていないエリアも、改造していくと話を聞いていたが、その通りになっていた。東京では場所の性格を根こそぎ変えてしまう、つまらない大型の再開発が目立つのに対し、おおさか創造千島財団がまちづくりに関与することによって、かつての労働者の住宅に手を加えた《千鳥文化》や《MASK(MEGA ART STORAGE KITAKAGAYA)》(2012)など、これほどユニークな空間が実現可能であることに改めて驚かされる。ちなみに、北加賀屋のエリアでは、京都市立芸術大学の彫刻専攻有志による「サーフィン(ここにあるビーフン)」展を開催しており、マップを確認すると、千鳥文化のほかに周辺の3ヶ所を会場にしていた。

《千鳥文化》のギャラリー

《千鳥文化》

《千鳥文化》から歩いて数分の場所に、dot architectsの事務所がある。これもおそらく工場をリノベーションしたもので、設計はもちろん、多くの資材を備えており、施工の実験や展示のモックアップなどもできる大空間をもつ。まさに設計と現場施工を行なう、dot architectsの特殊な活動スタイルを支える場だった。やはり、ここから徒歩圏で行けるのが、約1000m2の工場・倉庫を大型のアート作品の保管所に改造した《MASK》である。ちょうど、毎年行なわれる一般公開「Open Storage 2022─拡張する収蔵庫─」だったことから、持田敦子の独立した階段や回転する壁のインスタレーション、ならびにこれまでの作品紹介の展示を見ることができた。壁の作品はもともと太田市美術館・図書館でも発表されたものだが、《MASK》のシャッターを用いて、《拓く》(2021)が制作された。なお、巨大な空間では、その背後にヤノベケンジの《サンチャイルド》(2011)ほか、やなぎみわ、名和晃平、金氏徹平、宇治野宗輝らの見覚えのある作品と再会した。もっとも、美術館のホワイトキューブで鑑賞するのとは、全然違う環境ゆえに、新鮮な見え方を誘発する。とくにメタリックな作品は、相性が良いように思われた。

dot architectsの事務所

MASK 持田敦子の回転する壁

持田敦子の階段からMASKの奥を見る

持田敦子の作品紹介

ヤノベケンジや名和晃平の作品を収蔵

「Open Storage 2022-拡張する収蔵庫-」

会期:2022年10月14日(金)〜10月16日(日)、10月21日(金)〜10月23日(日)

会場:MASK(MEGA ART STORAGE KITAKAGAYA)(大阪府大阪市住之江区北加賀屋5-4-48)

関連記事

アートを育てるまち、北加賀屋──見に行く場所から、つくる場所へ|小倉千明:フォーカス(2021年04月15日号)

2022/10/29(土)(五十嵐太郎)

岡山芸術交流

会期:2022/09/30~2022/11/27

岡山市内各所[岡山県]

3度目だから皆勤賞で訪れている岡山芸術交流は、日本で乱立する芸術祭のなかでも、街の中心部にコンパクトに作品を集め、なんとか1日でまわることが可能なこと(ただし、すべての映像作品をフルで見ると無理)、日本人の作家や地域アートが少ないこと、逆に日本でなじみがない海外の作家が多く、西欧の国際展のようであることなど、独特の存在感をもつ。今回はリクリット・ティラヴァーニャをアーティスティックディレクターに迎え、前の2回に比べて、アジア系の作家が増えた印象を受けた。また前回、2019年のピエール・ユイグがディレクターだったときのような不気味な作品は消え、だいぶ健康的になっている。なお、総合プロデューサーが起こした問題については、残念ながら、どこにも表明はなかった。今回は会場に加わったおかげで、久しぶりに岡山後楽園を再訪し、かつて馬が走る様子を眺めるためにつくられた外周の観騎亭まで見学した(作品が設置していければ、普段は閉じているらしい)。その後、園内を散策し、遊びのある庭や東屋の風流なデザインが、ポストモダンの時代には関心をもたれていたのに、いまの建築には欠けていることを痛感した。また岡山天満屋のショーウィンドウでファッションの広告の横に展示された片山真里の写真は、絶妙な場所の選択である。

後楽園の観騎亭、デヴィッド・メダラ『サンドマシン 青竹のバタンガス》

岡山後楽園の流店

天満屋の片山真里作品

岡山城の中の段では、池田亮司による巨大なモニターの映像を楽しんだが、まだそれほど日が暮れていなくても、輝度が高いことで、十分に鑑賞できる。2009年に東京都現代美術館で開催された池田の個展において、壁いっぱいに投影されたプロジェクションが度肝をぬいたが、映像関係の技術はさらに進化しているのだろう。城のモニターも、原理的には横方向に無限につなぐことが可能である。

なお、今回、屋内における映像作品は駆け足でまわった代わりに、シネマ・クレール丸の内でアピチャッポン・ウィーラセタクンの映画『MEMORIA メモリア』(2021、136分)を鑑賞する時間だけは確保した。これは主人公の頭のなかだけに響く爆破音を契機に、音そのものを言語化したり、遠くからの波動を体験するような特殊な作品であり、絶対に映画館という場で見るべきタイプの作品だった。

ところで、シネマクレール近くの1階に珈琲店が入る岡山禁酒会館は、空襲に対して奇跡的に焼け残ったもので、当初から変わらない名前も含めて、興味深い大正時代の建築である。今回、市内をまわって気づいたのは、実は町の中心にいわゆるチェーン店が目立たず、個性的なお店が多いことだった。

池田亮司《data.flux [LED version]》audiovisual installation

禁酒会館

プールにあるプレシャス・オコモヨン《太陽が私に気づくまで私の小さな尻尾に触れている》、左にオーバーコート《COME TOGETHER》、右奥に藤本壮介による喫煙所

ヤン・ヘギュ《ソニック コズミック ロープー金色12角形直線織》、岡山市立オリエント美術館

岡山芸術交流:https://www.okayamaartsummit.jp

2022/10/30(日)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)