artscapeレビュー

2022年12月01日号のレビュー/プレビュー

地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング

会期:2022/06/29~2022/11/06

森美術館[東京都]

本展における「ウェルビーイング」は、「心身ともに健やかであること」と暫定的に会場入り口のステイトメントで書かれているが、会場を周れば、それは社会的な生産性への適合を意味しないことがすぐに明らかになる。むしろ、執拗な無為の積み重ねや、自己規範の徹底といった、きわめて内的に練り上げられた倫理による造形の強烈な発露だ。

最初はオノ・ヨーコのインストラクション作品《グレープフルーツ》(1964)で始まる。小さな文字を読み脳内で想像を巡らせ、次はヴォルフガング・ライプによる花粉やミルクによる途方もない作業の集積、だが、それは一面の鮮やかな色面でしかないもの、を目の当たりにする。違う部屋に入る。汲みつくせない細部が描かれたエレン・アルトフェストによる絵画、ひたすらに眼で見て描くことが繰り返された木肌、風景……本展は前後の作品がお互いに緩やかに対比的に配置されることで、それぞれの作品が際立つという、グループ展においてつねに目指されるがなかなかたどり着けない多声性に溢れていた。

例えば、ゾーイ・レナード《アイ・ウォント・ア・プレジデント》(1992)と飯山由貴《影のかたち:親密なパートナーシップ間で起こる力と支配について》(2022)は隣り合うように位置していた。いずれも作者による言葉が記載されたペーパーを持ち帰ることができる展示だ。ゾーイの詩はここにすべて書き写したいくらいなのだが、少し抜粋する。

エアコンを持っていない大統領がいい、クリニックや自動車管理局、福祉局の列に並んでて、失業中で、解雇されて、セクハラを受けて、ゲイバッシングされて、強制送還された人。(……)私たちにとって、なぜ、いつから、大統領はピエロになったのか知りたい。なぜいつも客の方で、決して売春婦ではないのかを知りたい。いつも上司で、決して労働者ではない、いつも嘘つきで、いつも泥棒で、決して捕まらない。

この詩を読んだ後、飯山の作品のある部屋に入る。紫の壁、オレンジのカーペット。ドメスティック・バイオレンスの加害・被害経験者による語り、公的なDV支援の困難な現状、展覧会の観賞者が会場に書き残した言葉がカッティングシートとなり貼られていた。ゾーイの詩から20年。飯山は部屋で配られているハンドアウトで次のように書いている。

日本に「DV防止法」はありますが、被害者に寄り添った法律と支援制度がある、とは決して言えない実態があります。個人の気づきから、それぞれが手探りで自分自身の仲間、支援者を見つけ、そこからの脱出方法や回復の方法、固有の状況に「自助」で問題とつきあっていくしかないのです。この作品は、社会にいるその人の姿からは非常に見えづらい、私的な関係性のなかで起きる出来事をこれから私たちはどのように話し合っていくのか、そして責任を分かち合い、家族やパートナーシップとは異なる別の〈親密圏〉を作り出し、支え合うことを考えていくためにつくられました。

ゾーイの詩が自身の現状に気づく手立てとして鮮烈に観賞者を揺さぶり、現状がなぜこうなのかという問いに形を与える。では、その状況のひとつにどう向き合うかと、飯山は具体的に答えを探す。さらには、どういった情報を集約して、立ち向かうことが可能か示す。国という極大的な公共圏への疑義と、対極的な家という親密圏での暴力。それは為政者と法の下、表裏一体だ。飯山のペーパーには、たくさんのDVに関する相談先とその連絡先が掲載されている。ネットで検索すれば出てくるかもしれない。けど、気づきなしに、検索することが果たしてできることなのか。ゾーイの強烈な世界についての記述が、飯山の作品の情報量を受け止める心構えを与えていた。

公式サイト:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/earth/

2022/11/05(土)(きりとりめでる)

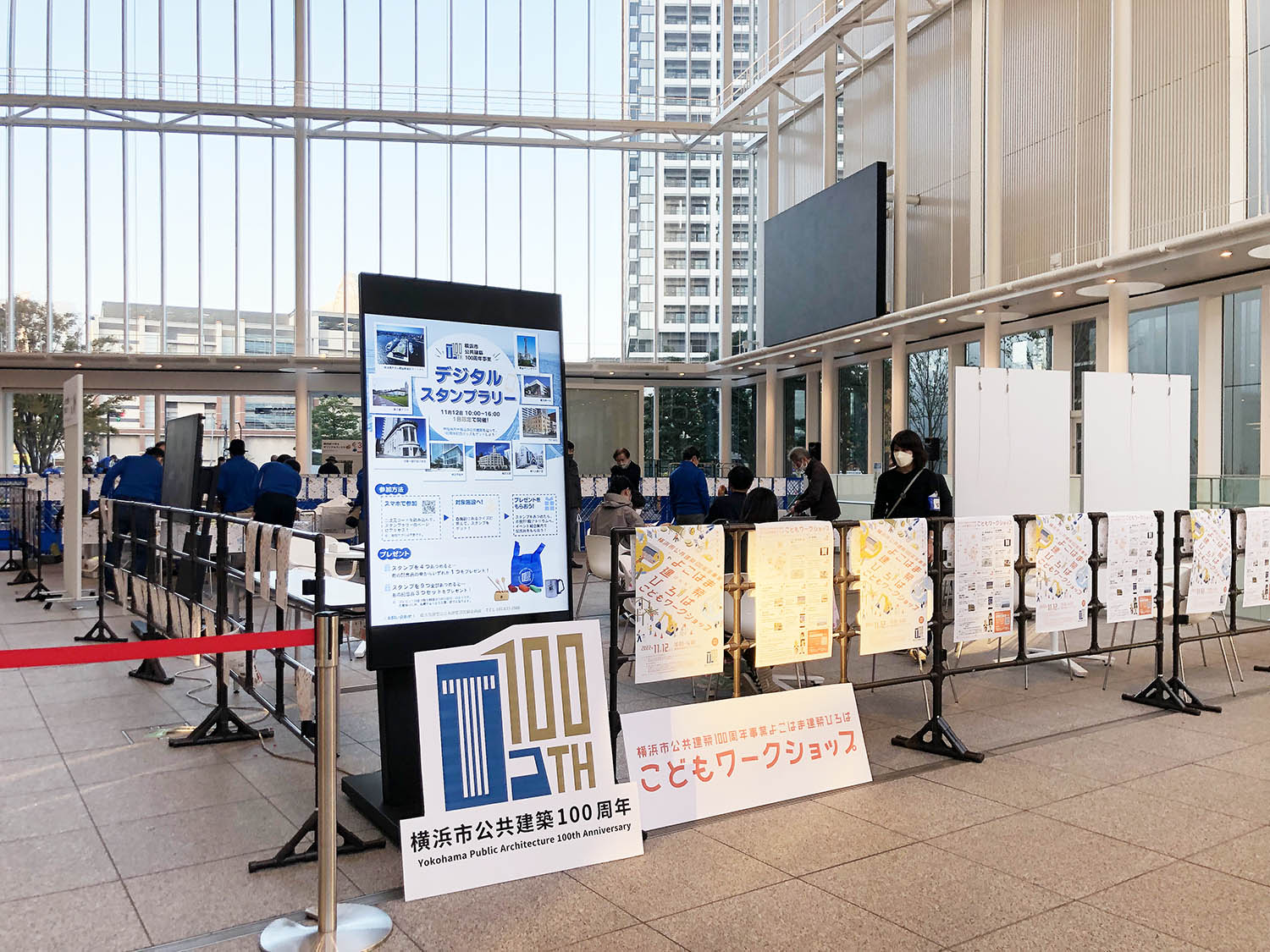

横浜市公共建築100周年事業

[神奈川県]

横浜市役所に建築課が設立されてから100周年を記念し、槇文彦の事務所が設計した8代目の新庁舎(2020)において、公共建築に関するさまざまなイベントが行なわれた。日本建築家協会 JIA神奈川を含む各種の建築関連の団体による、折り紙建築や角材とジャンボ輪ゴムで家をつくるワークショップ、ポップアップの建築への色ぬり、延長コード作り、建設重機の体験会、富士山をのぞむ最上階である31階のレセプションルームの開放などである。特筆すべきは、今回制作された100年の歴史を振り返る年表だった。市営住宅の供給や関東大震災後の復興小学校にはじまり、戦後につくられた各種の公共建築、1990年代の地区センター・地域ケアプラザ(この事業は、伊東豊雄や妹島和世など、当時はまだ公共の仕事が少なかった建築家に多くのチャンスをもたらしたことで評価できる)、そして近年の施設の長寿命化、木材利用、脱炭素社会を意識したプロジェクトまでを網羅している。改めて公共建築は、時代の変化や社会の要請を強く反映するビルディングタイプであることがよくわかるだろう。

ワークショップ会場

重機体験の展示

31階のレセプションルーム

公共建築年表

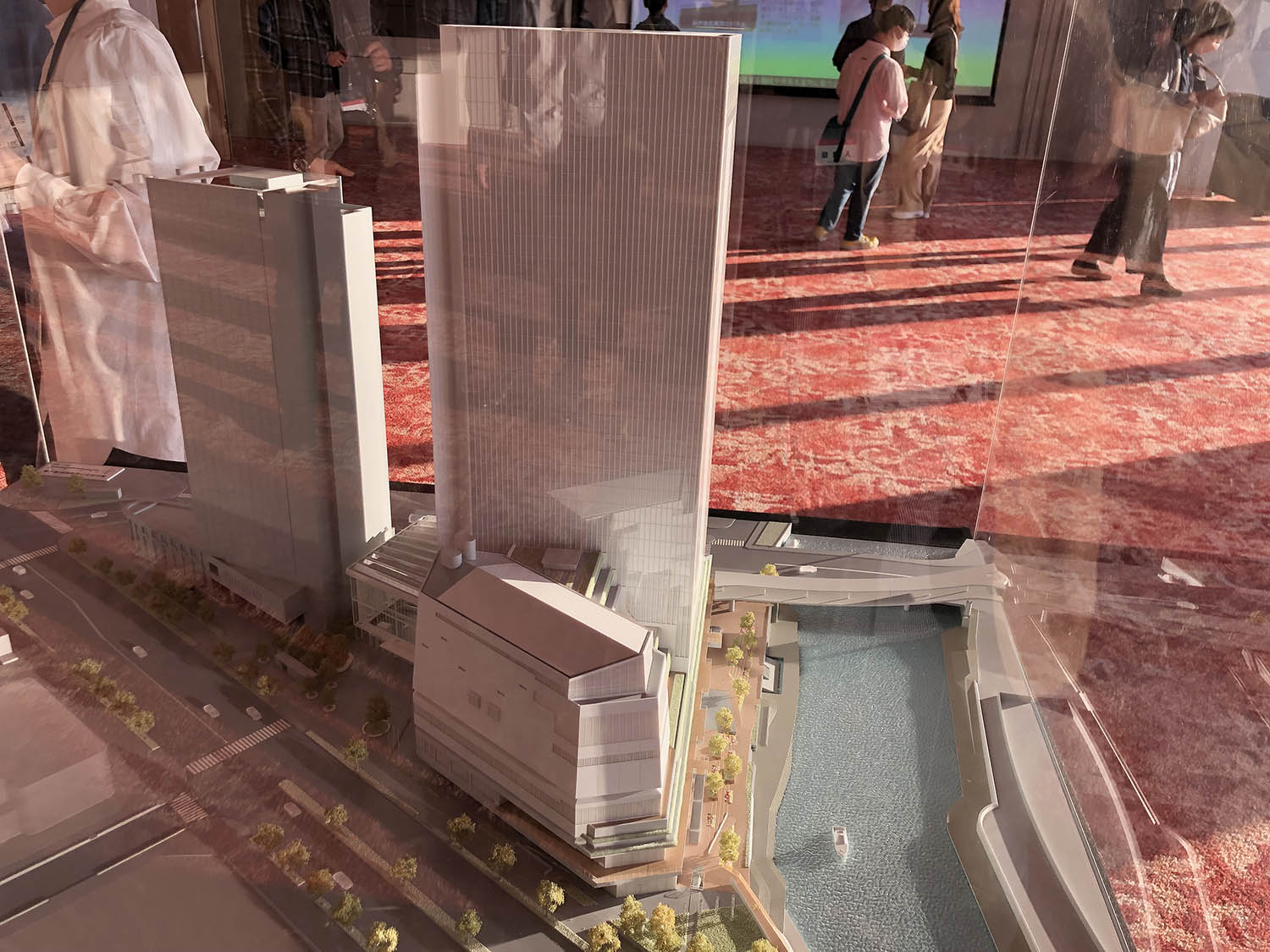

根岸森林公園のトイレ・コンペ表彰式(張昊と甘粕敦彦が受賞)の後、筆者は山家京子、小泉雅生、乾久美子、肥田雄三らと、パネルディスカッション「これまでも、これからも、横浜らしく」に登壇した。それぞれのプレゼンテーションの後、討議では、施設の複合、プロセス重視の可能性とその限界、冗長性、居場所などがトピックになった。個人的には国際コンペによってFoaが選ばれた《横浜港大さん橋国際客船ターミナル》(2002)のような衝撃的に新しいデザインの公共建築が、再び登場することを期待したい。これはせんだいメディアテークと同じ1995年にコンペの審査が行なわれ、いずれの最優秀案もコンピュータが設計に導入される新しい時代を告げるデザインが注目を集めた。が、その後、横浜では、こうした大がかりなコンペが実施されていない。むしろ、横浜の友好都市である上海の方が、新しい建築に貪欲であると同時に近代建築もよく保存し、なおかつアートが活性化しており、いまの上海の方が横浜らしいのではと思う。ところで、今年の春にも、1971年に市役所内に「都市デザイン」を担当する部署をつくったことを受け、その50周年を記念すべく、Bankart KAIKOにおいて「『都市デザイン横浜』展~個性と魅力あるまちをつくる~」が開催された。全国でもいち早く都市デザイン室が設立され、大きな成果をおさめてきたが、林市長になってから存在感が弱くなった印象を受ける。ここにもがんばって欲しい。

根岸森林公園コンペ

横浜港大さん橋国際客船ターミナル

新市役所の模型

横浜市公共建築100周年:https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/kokyokenchiku/kokyokenchiku100th/

『都市デザイン横浜』展~個性と魅力あるまちをつくる~

会期:2022年3⽉5⽇(⼟)〜4⽉24日(日)

会場:BankART KAIKO(神奈川県横浜市中区北仲通5-57-2 1階)

2022/11/12(土)(五十嵐太郎)

オペラの舞台美術『ランメルモールのルチア』『ボリス・ゴドゥノフ』

日生劇場、新国立劇場[東京都]

田尾下哲が演出したオペラ『ランメルモールのルチア』を観劇した。すでに2020年にコロナ禍の影響を受けて、舞台上に多くの人をだせないという制限を逆手にとって、主人公(歌手)と亡霊(=歌わない黙役の俳優)のみが透視図法的な奥行きを与えられた部屋の中にいる形式をとり、音楽の構成(曲や場面をカットしたり、金管が使えないなど)も変えた『ルチア あるいはある花嫁の悲劇』を上演している。言い方を変えれば、非常時だからこそ可能な方法を実験的に試したのかもしれない。ともあれ、今回はそうした縮減はなく、フルバージョンでオリジナルの楽曲と台本をもとに上演された。

これまでもオペラの『蝶々夫人』(2013)や『金閣寺』(2015)など、田尾下は空間の演出がおもしろいのだが、『ランメルモールのルチア』では、2020年バージョンにおける部屋のデザインや光の効果を継承しつつ、主にその手前で繰り広げられるもう一つのメインの舞台を加えている。すなわち、入れ子状の舞台内舞台であり、手前と奥の部屋はさまざまな関係を結ぶ。例えば、手前で歌が進行する途中、背後では後で重要になる別の出来事が起きていたり、ルチアの部屋に男たちがズカズカと侵入する(この物語は男性社会がもたらす女性の悲劇だ)。冒頭では、手前の葬礼の場面に対し、奥の部屋にリアリティがなく、スクリーン上の映像のようにも感じられ、両者は別世界のようだった。いったん低く下げたシャンデリアのろうそくに順番に火を灯したり、終盤におけるレンブラントの絵画のようなシーンも印象深い。そして血だらけになった白い花嫁衣装は、ほかの出演者の服の色とかぶらず、鮮やかに赤が映える。オペラが進行すると、ルチアの部屋は向きを変えたり、階段が貫通するなど、空間も劇的に変容していく。

こうした演出・美術(松生紘子)・衣装(萩野緑)・照明(稲葉直人)の工夫については、日生劇場舞台フォーラムで詳細に説明されており、あわせて見ると大変に興味深い★。田尾下のコンセプトを実現すべく、それぞれがただの背景ではなく、物語の効果を意識して制作しており、まさに総合芸術としてのオペラである。

もちろん、舞台美術だけではない。政略結婚の悲劇の果てに狂乱した花嫁の長い独唱(森谷真里)と、後を追う恋人役の宮里直樹の歌が凄まじく、とんでもない作品に化けていた。花嫁が寝室で新郎を刺殺したあと、精神がおかしくなった状態で歌う場面では、グラスハーモニカも演奏され、ソプラノと絡むことで、幻想的な雰囲気を高めている。ちなみに、この楽器は、近世の幽霊ショーでよく使われていたらしい。

NISSAY OPERA 2022『ランメルモールのルチア』[提供:公益財団法人ニッセイ文化振興財団(日生劇場) 撮影:三枝近志]

NISSAY OPERA 2022『ランメルモールのルチア』[提供:公益財団法人ニッセイ文化振興財団(日生劇場) 撮影:三枝近志]

11月は最後に男性が狂乱するムソルグスキーのオペラ『ボリス・ゴドゥノフ』(新国立劇場)も鑑賞した。ポーランドのマリウシュ・トレリンスキが演出しており、ロシアのウクライナ侵攻によって、ワルシャワの公演が中止となり、結果的に東京初演となったものである。皇帝の息子を障がい者=黙役にしたこと(これをポーランドの女優、ユスティナ・ヴァシレフスカが演じるのだが、歌わない重要な配役は、オリジナルの楽曲に縛られないので、演出の腕の見せ所だろう)、光るキューブのめまぐるしい移動、映像の多用、合唱隊の効果的な配置、ガスマスク・大きな顔・狼のかぶり物など、インパクトのある演出が続き、圧巻は終盤の暴徒による集団殺戮が血みどろのシーンになることだ。これだけ暗くて凄惨なオペラはめずらしい(大人数のカーテンコールで、なんと1/3以上は血がついたまま)。かくして記憶に残るドラマとなった。すなわち、罪の意識に苛まれるロシアの皇帝が絶望の挙句、息子を殺した後、自らは処刑され、民衆が熱狂するなか、もっと悪どい僭称者=獣が新しい皇帝に君臨する。幕が降りても、すぐに拍手とはならず、しばし呆然とする悪夢のような終幕に現代の世界が重なってしまう。

新国立劇場「ボリス・ゴドゥノフ」[撮影:堀田力丸 提供:新国立劇場]

新国立劇場「ボリス・ゴドゥノフ」[撮影:堀田力丸 提供:新国立劇場]

★──「日生劇場舞台フォーラム 2022『ランメルモールのルチア』―演出・美術・照明・衣裳―」https://www.youtube.com/watch?v=3Beetkirt_A&t=5134s

ランメルモールのルチア

会期:2022年11月12日(土)、13日(日)

会場:日生劇場(東京都千代田区有楽町1-1-1)

ボリス・ゴドゥノフ

会期:2022年11月15日(火)〜11月26日(土)

会場:新国立劇場(東京都渋谷区本町1-1-1)

2022/11/13(日)(五十嵐太郎)

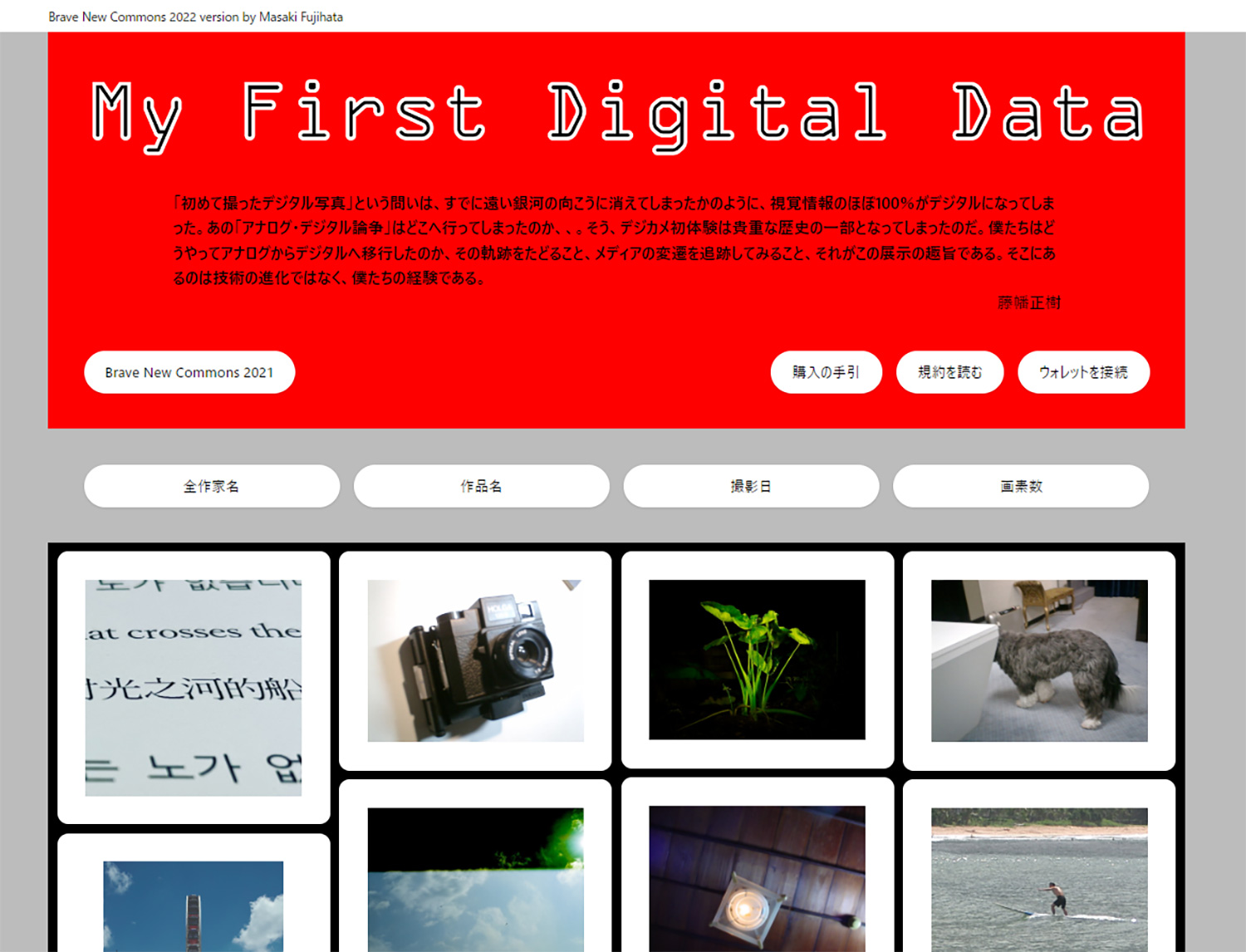

My First Digital Data はじめてのデジタル

会期:2022/10/29~2022/10/30

3331 Arts Chiyoda 1F 3331 Gallery[東京都]

藤幡正樹が、キュレーションした「NFT企画 『My First Digital Data はじめてのデジタル』」展のステイトメントに書く。

「あの『アナログ・デジタル論争』はどこへ行ってしまったのか」

出展作はいずれも、「初めてのデジカメ」というテーマで、過去に撮影した写真を発掘したものだ。わたしは本展を3331で実見することはできなかったが、NFTで販売されている出展作はネットで見ることができる。

出展者を見てみると、エキソニモに久保田晃弘に松井茂……メディアの変化について自覚的に生きてきた人物ばかりである。そういう意味で画像に添えられた各コメントも時代の変化に自覚的だから的確に企画へ応答する。ヴァナキュラーな写真ではまったくない。すべては二重山括弧で題名を得て展示された。

「アナログ・デジタル論争」。これは例えば、紙書籍と電子書籍、新聞とニュースサイト、イラストレーションやアニメーションのツールとさまざまな場所でそれぞれの利点や短所を語り合ったものの総称と言える。そのなかでも本展は写真装置がつくり出したデジタルデータに焦点を当てた。もっとも古いものは1994年の辛酸なめ子によるモノクロの風景写真(アップルコンピュータのQuick 10による撮影だろうか)、次に古いのは1995年に藤幡正樹が撮影したもので、写真雑誌『デジャ=ヴュ』別冊の企画で貸与されたデジタルカメラ(Kodak DCS420あるいはDCS200)によるものだ。藤幡も本展のコメントで言い添えているように、その写真画像を拡大すると、実際にはそこにない色が現われてくる。アスファルトが赤く、青く、緑色であり、黄色である。インスタグラムでは、いまセレブがたまに古いフューチャーフォンを片手にセルフィーを撮影する。鏡越しのセルフィーは(そのフロントカメラの画素数では人称性が損なわれてしまいすぎるのだろう)まるでステンシルでイメージを描こうとしたかのようだ★1。こういった、過去30年間ほどのデジタル写真の画質のバリエーションに、いまやっと広く眼が行くようになった。

1995年当時、同誌でそのデジタル写真の色相について、藤幡自身が開発したソフトウェア「Cubic Color Palette」での分析を通じ、「うまく(ほかのアナログな画像と比べて)データを間引いてあるようなとてもフラットな形」であると述べている★2。そのフラットさは、存在しないはずの色の混交の結果だ。写真装置の違いは、確実にイメージを変化させている。そのことが本展ではよくわかるし、そういったことが主題化できる時なのだ。

藤幡正樹《イッテンの流木/J.Itten's Driftwood》(1995)762×506/藤幡正樹「My First Digital Data」(2022)

藤幡正樹《イッテンの流木/J.Itten's Driftwood》(1995)762×506/藤幡正樹「My First Digital Data」(2022)

「My First Digital Data」ウェブサイトより引用(最終アクセス:2022年11月25日)

1995年の同誌での藤幡による発言を振り返ると、デジタル画像がより一層、写真的なイメージの複製可能性を高めることになるというなかで、自身のコンピューターグラフィックスに関する仕事ができるだけ多くの人にコピーされ所有される方法を模索していることが伺える。今回の展覧会で利用されている「Brave New Commons」は、NFTの所有希望者が増えれば増えるほどその価格が下がるという藤幡によって制作されたシステムだ。これは、無数の人がデータを保持しようとする可能性を高めるものだと言えると同時に、ブライアン・Fが言うところの、NFTにおける「オーナーシップ」、すなわち、所有の表明によるコミュニティへの影響力を強化する目的としてのNFTの購入行為を霧散させてしまう仕組みであると言える。藤幡のデジタルデータへの向き合い方の一貫性が強く表われた展覧会だと言えるだろう。

なお、観覧には「3331 ART FAIR 2022」の入場チケット(一般 2,500 円)が必要でした。

「My First Digital Data」ウェブサイトのスクリーンショット(筆者撮影/最終アクセス:2022年11月27日)

「My First Digital Data」ウェブサイトのスクリーンショット(筆者撮影/最終アクセス:2022年11月27日)

★1──アメリカの俳優Nicola Peltzのインスタグラム(@nicolaannepeltzbeckham)の投稿などが例に挙げられるだろう。

https://www.instagram.com/p/Cd_uRm3vy1m/(投稿日:2022年5月26日、最終アクセス:2022年11月27日)

★2──藤幡正樹「色空間の中の写真」(『デジャ=ヴュ』別冊、河出書房新社、1995、p.50)

公式サイト:https://mf22.3331.jp/index.html

関連レビュー

My First Digital Data はじめてのデジタル|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2022年11月15日号)

2022/11/13(日)(きりとりめでる)

コンプソンズ『われらの狂気を生き延びる道を教えてください』

会期:2022/11/10~2022/11/20

浅草九劇[東京都]

あなたに見えている世界と私に見えている世界は違っていて、それでも世界はひとつしかない。この当たり前の事実はときに私の正気を、その根拠を危うくする。だが、正気を保つために現実を否認するならば、そのときそこにあるのはすでに狂気と呼ぶべきものだろう。『われらの狂気を生き延びる道を教えてください』(脚本・演出:金子鈴幸、以下『われらの』)が描くのはそうして正気であろうとして狂気に突き進む人々とその物語のぶつかり合いだ。

舞台はあるラーメン店。その店主・まさこ(村田寛奈)はかつて、アイドルグループ・ピンチランナーズ(以下ピンラン)の一員として活動していた。店内ではWebライターのメンマン(大宮二郎)がまさこにインタビューをしているが、店員たちがいちいち余計なことを言ってくるため話はなかなか進まない。店員のひとりはピンランの元プロデューサー・ワタナベ(野田慈伸)、ひとりはピンランファンのシンペイ(てっぺい右利き)、そしていましがたクビになったばかりだという兼田(細井じゅん)は幼なじみと、全員がまさこの関係者ながら訳ありの様子だ。そこに兼田の恋人で共にペットインフルエンサーをやっているゆみにゃん(星野花菜里)が、飼い犬のムーチョが誘拐されたとやってくる。さらにピンランの元メンバーで唯一アイドル活動を続けているれんげ(さかたりさ)がピンランの再結成を訴えに訪れるが──。

[撮影:塚田史香]

[撮影:塚田史香]

この作品には工藤秀一(東野良平)という探偵役も登場するが、探偵の推理が事態を解決に導くことはない。「真実はいつもひとつ」とは限らず、それどころかむしろ、無数の点をそれらしくつなぎ合わせる推理によって「真実」を導き出す探偵の手つきは「陰謀論」に親しくさえある。かつて同じ場所でラーメン店を営んでいた工藤の幼なじみにしてワタナベの仕事仲間・桜井(津村知与支)も含め、登場人物たちはそれぞれにそれぞれの物語を守ろうとして凄惨な結末へと向かっていくのだが、傍観者としてそこにいる観客もまた無関係ではない。

[撮影:塚田史香]

[撮影:塚田史香]

コンプソンズのほかの作品と同様、この作品にも大量の時事ネタサブカルネタが投入されている。そもそも元アイドルの(元プロデューサーが実質的な運営を担当する)ラーメン店という設定自体が実際にあった出来事を下敷きにしたものだ。あるいは例えば、作品冒頭のセリフは伊丹十三監督の映画『タンポポ』のパロディになっている。こちらはラーメン店が舞台の「ラーメンウエスタン」と称するコメディ映画だ。ともっともらしく解説してみせたものの、『タンポポ』を観たことのない私がそれを知っているのは台本にそう書いてあったからでしかない。無数のサブカル(という括りはあまりに大雑把だが)ネタのすべてを理解する観客はおそらくいないだろう。それはつまり、観客それぞれに見えている世界が違っているのだということを意味している。大きな物語が失われ、無数のコンテンツが摂取可能な現代において、すべての観客が共通の基盤を持って作品を観ることは不可能に近い。

[撮影:塚田史香]

[撮影:塚田史香]

ところで、この作品の登場人物は劇中のほとんどの時間をノーマスクで過ごしている。まるでコロナ禍などなかったかのようにフィクションの世界が展開するのはしばしばあることなので、観客である私はそういうものとしてこの作品を観る。だが、やがて明らかになるのは、ほとんど唯一「まとも」であるように思えたまさこもまた、Qアノンを支持する「陰謀論者」であり、店員にノーマスクを強要するのみならず(観客からは見えない)店の外に「マスク着用ご遠慮ください」という張り紙を出していたという事実だ。ノーマスクでよいというフィクションは崩れ去り、それを共有していたはずの観客とまさことの間には一線が引かれることになる。劇場の客席に座る観客はマスクの着用が義務づけられているからだ。いや、だからそれはもともとそこにあった一線が顕在化したということに過ぎない。一度あらわになった境界線は、あたかも最初からそこにあったかのように向こう側とこちら側を分断する。一瞬前には自分もノーマスクを是とする側にいたことを棚に上げ、気づけば私はまさこを「向こう側」の人間と断じている。だが、分断はもちろん客席内部にも潜んでいる。一連のやりとりはその潜在的な亀裂さえも射程に収めるもので、これまでに私が観た舞台作品におけるマスクの使い方のなかでもっとも鋭く鮮やかなものだった。

[撮影:塚田史香]

[撮影:塚田史香]

[撮影:塚田史香]

[撮影:塚田史香]

ハイコンテクストでくだらないギャグがハイスピードで繰り出され続けるこの作品は、一見したところただただふざけ倒しているだけのようにも見える。だが、コンプソンズはいつも現代社会に真っ向から、誠実に対峙している。ここに結末は書かないが、ふざけ倒したその先に訪れる結末に、不覚にも私はグッときてしまったのだった。登場人物たちの狂気はどこに向かうのか。タイトルに込められた切実な祈りは聞き届けられるのか。コンプソンズはコンプソンズなりの答えを用意している。12月末まで配信されている映像で是非とも確認していただきたい。

[撮影:塚田史香]

[撮影:塚田史香]

コンプソンズ:https://www.compsons.net/

『われらの狂気を生き延びる道を教えてください』配信:https://teket.jp/851/15459

2022/11/16(水)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)