artscapeレビュー

2022年12月01日号のレビュー/プレビュー

手話裁判劇『テロ』

会期:2022/10/05~2022/10/10

神戸アートビレッジセンター[兵庫県]

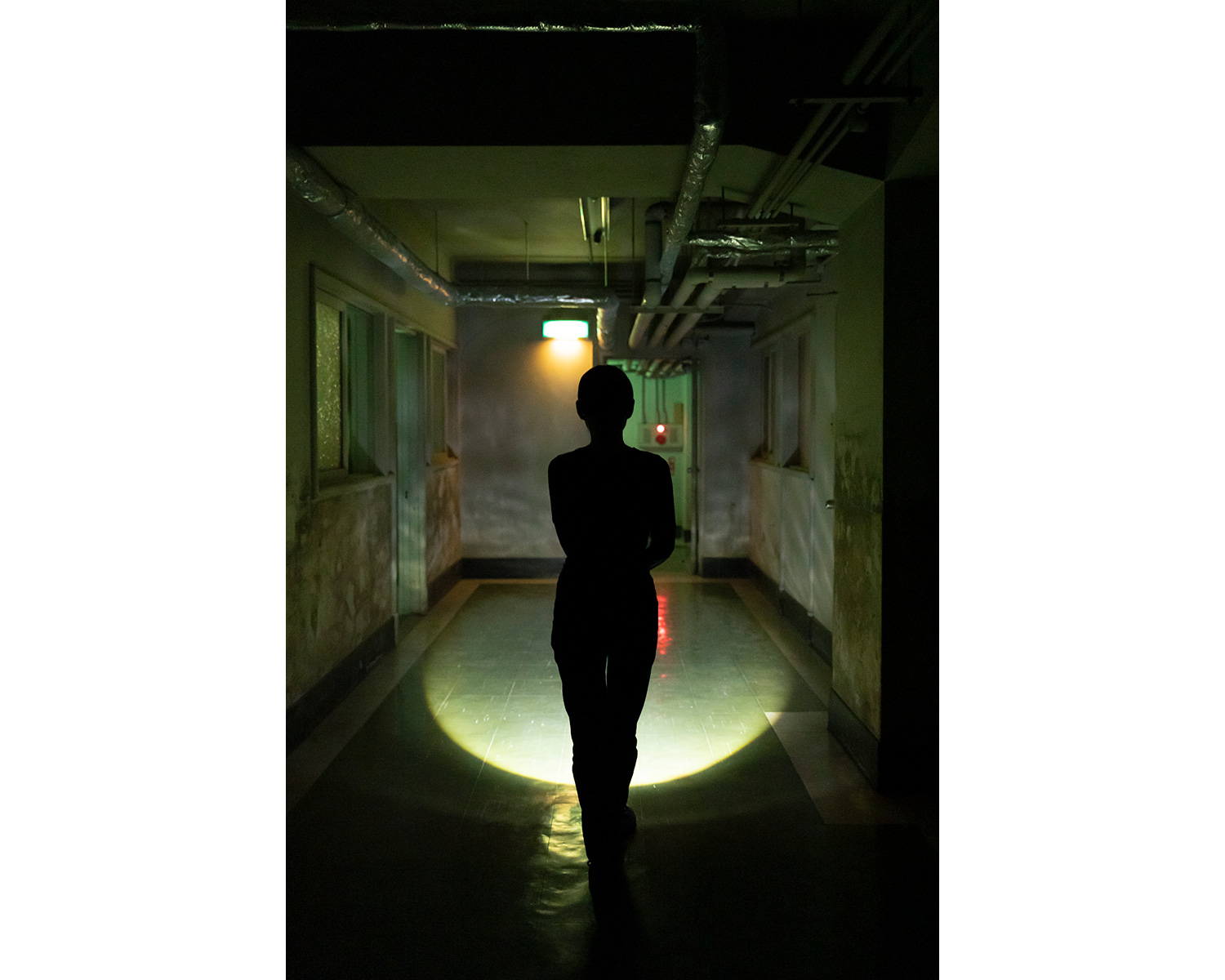

ドイツの小説家/弁護士のフェルディナント・フォン・シーラッハによる観客参加型の裁判劇『テロ』を、「ろう俳優(手話)と聴者の俳優(発話)による2人1役で演じる」という意欲作。『テロ』は2015年の発表直後からドイツで大きな反響を呼び、翻訳も刊行されている(東京創元社、2016)。この裁判劇が描くのは、「乗客164人を乗せた旅客機をテロリストがハイジャックし、観客7万人で満員のサッカースタジアムに墜落させようと目論んだが、緊急発進した空軍少佐が独断で旅客機を撃墜した。乗客164人を殺して7万人を救った彼は有罪か? 無罪か?」という難問だ。さらに、「判決」は観客の投票によって決定され、有罪と無罪、2通りの結末が用意されている。この問題提起的な戯曲を、字幕や「舞台端に立った手話通訳者」という従来の補助的な情報保障ではなく、「手話と発話のペアで一つの役を演じる」という形でバリアフリー上演のあり方そのものの大きな更新を試みた(なお、字幕も併用されている)。演出は、「ももちの世界」主宰の劇作家・演出家のピンク地底人3号。

[撮影:河西沙織]

『テロ』が提示するのは、「大量殺人を未然に防ぐためなら、“より少数の命”の犠牲は認められるのか?」という倫理の問題だけにとどまらない。裁判長、検察官、弁護人、被告人、証人のやり取りを通して、さまざまな問題提起が浮かび上がってくる。作中では、9.11のテロを受け、緊急事態には国防大臣の判断による武力行使を容認し、ハイジャック機の撃墜もやむなしとする「航空安全法」が制定されたが、ドイツの最高裁判所で違憲判決が出されたことが描かれる。この判決に対し、元国防大臣は、ハイジャック機の撃墜を命じる超法規的措置の必要性を発言した。国家による殺人の正当化、法の遵守と人命の尊厳。ハイジャック発覚からスタジアムへの墜落予定時刻まで52分と、避難には十分な時間があったにもかかわらず、誰もスタジアムからの観客の避難指示を出さなかった空軍幹部の無責任さや無能さ。「飛行機の乗客は自分がテロに遭う可能性に承諾している」と主張する被告の自己責任論。

そもそも、裁判と演劇は親和的で、「裁判劇」はメタ演劇でもある。法廷=舞台、傍聴席=観客席という二重性。過去の事件の「言葉による再現」。さらに本作では、観客が「参審員」(ドイツの裁判では一般市民が任期制で審理に参加する)となって評決に一票を投じる。観客を傍観者ではなく、裁判の当事者に巻き込むこの仕掛けは、メタ演劇性を強調すると同時に、「上演」の結末自体を決める力を委ねることで、より大きな意味を持つ。法廷での審理=社会の縮図とすると、投票という仕組みを上演に組み込むことは、民主主義の機能に対する信頼と希求でもある。「この社会がどうあってほしいか」方向性を決めて変えることができる力を一人ひとりが有していること。同時に、「自分とは異なる(真っ向から対立する)意見をもつ他者が同じ場にいること」を否応なく可視化させる。

では、この戯曲を「ろう俳優による手話劇」として上演する必然性とは何だろうか。演出のピンク地底人3号は、ろうの母親とコーダ(聴覚障害者の親を持つ聴者の子ども)の息子を軸に描いた『華指1832』(2021)で初めて手話劇に挑戦した。『華指1832』では、基本的に、聴覚障害者の役をろう俳優が手話で演じ、聴者の役を聴者の俳優が手話と発話の併用で演じていた。一方、本作では、「ひとつの役を、ろう俳優(手話)と聴者の俳優(発話)のペアで演じる」という実験的な形式を試みた。この形式の採用は、「字幕や舞台端の手話通訳だと、舞台上の俳優の動きを同時に追いにくい」という技術的な問題の解決にとどまらず、戯曲そのものに対して、以下の2方向の批評を加えていたといえる。

[撮影:河西沙織]

ひとつめは、検察官の台詞が端的に示すように、「より多くの人の命が救える場合、もう一方の命を放棄することは許されるのですか?」という問いに関わる。この問いは、「有罪の判決文」で裁判長が判例として挙げる、難破船での殺害事件に変奏される。船長と水夫の3人は、より立場が弱く、孤児で、脱水症状で余命わずかと思われる給仕係の少年を殺害し、人肉を食べることで生き残った。ここに圧縮されるのは、「より多くの成員を生かすために、コミュニティで最も弱い者を殺すことは正当化されるのか」「社会的弱者は全体の犠牲になってよいのか」という戯曲の核心だ。だが、健常者の俳優だけで上演すれば、「結局、マジョリティだけで言っている正論」になってしまう。本作では、ろう俳優に加え、全盲の俳優などさまざまなマイノリティが出演することで、戯曲の核と意義がよりクリアに浮かび上がった。

また、「2人1役」は、1人の人物の二面性や複雑な両面性を示唆するという演出的効果ももたらした。例えば、同じ役を、感情を露にする片方の俳優と、押し殺した表情で演じる俳優は、「理性と感情」の相克を示す。また、筆者の観劇回は「有罪判決」だったが、判決が言い渡されたラストシーンで、被告のひとりはがっくりとうなだれ、もうひとりがその肩にそっと手を置く。理性と感情、俯瞰的に冷静視しているもうひとりの自分、あるいは良心。「2人の演技」に微妙な、時に劇的な差を出すことで、内面の複雑さや奥行きを伝える。それはさらに、「無罪か有罪か」「正義か犯罪か」「英雄か殺人か」という二項対立を突きつける戯曲世界に対する批評でもある。

このように、本作では、「2人1役の手話劇」という実験的な試みは成功していたといえる。ろう俳優の表情の豊かさは魅力的で見入ってしまう。また、「ろう者にとっての音楽」を映像化した映画『LISTEN リッスン』でも手の表現の繊細さが際立っていたが、本作では、上空を行き交う飛行機の群れや空を飛ぶかもめを俳優たちが身体的に表現するアンサンブルのシーンで活かされていた。ただ、「2人1役の手話劇」には戯曲との相性もある。本作のような「裁判劇」では、「裁判長」「弁護人」「検察官」「証人」といったポジション(役およびどこに着席するか)は固定的で明快で、混乱なく見ることができた。「バリアフリー上演の更新」という点でも、ピンク地底人3号には今後も手話劇の可能性に挑戦してほしいと願う。

[撮影:河西沙織]

[撮影:河西沙織]

公式サイト:https://www.kavc.or.jp/kp2022/

ももちの世界:https://momochinosekai.tumblr.com/

関連記事

LISTEN リッスン|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年09月15日号)

2022/10/09(日)(高嶋慈)

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022 梅田哲也『リバーウォーク』

会期:2022/10/13~2022/10/16

京都中央信用金庫 旧厚生センター[京都府]

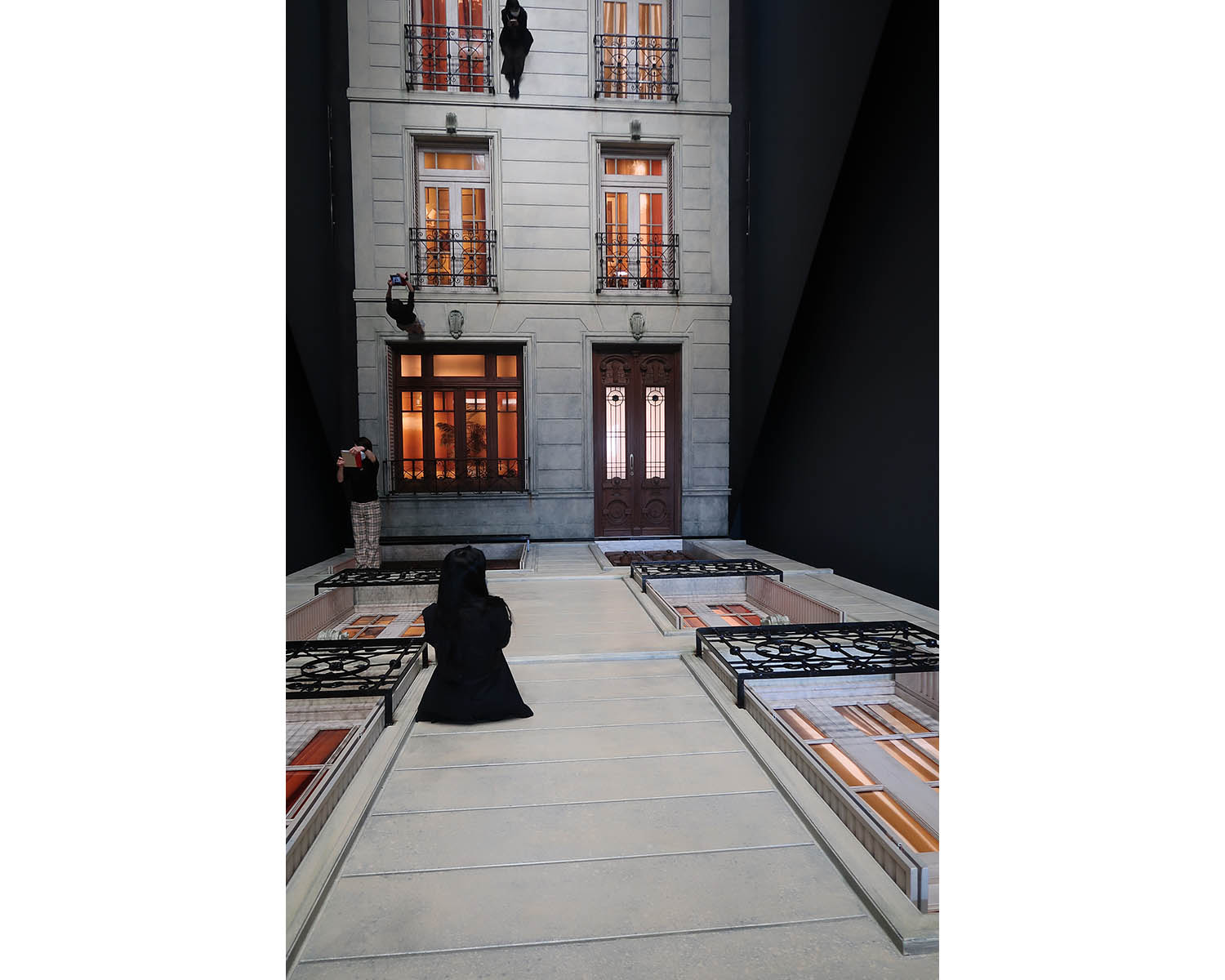

1930年に建てられた元銀行の重厚な建築の各階を、時間差で案内されながら、光や音、物体の回転運動を用いた梅田哲也による空間への介入とパフォーマンスを目撃する体験型作品。観客は各階ごとに受け取るマップを手がかりに、どの部屋で何が起こっているのか、探検さながら進んでいく。

例えば、ある部屋では、ブラインドの下りた窓の前に用意された椅子に座ると、パフォーマーがブラインドを上げ、賑やかな交差点を見下ろす光景が無音の映像として切り取られる。「音楽室」と「残響室」とマップに書かれた部屋に入ると、分厚い緩衝材の壁に沿ってパフォーマーが「ア~」と発声しながら行ったり来たりし、その倍音のような響きは、ストロボ光の残像効果により波形の運動を視覚化したキネティックなオブジェと呼応する。給湯室ではお湯が沸かされ、「暗室」と名づけられた真っ暗な部屋では、カメラ・オブスキュラの内部にいるように小さな「のぞき穴」から外の光景が見える。やはり暗闇の元金庫だった空間に入ると、厳重な扉がパフォーマーによって閉められ、独房のような空間に閉じ込められるが、再び扉が開くと、一気に開放的な広い空間が広がる。レコードと扇風機という「回転運動」の装置を改造したオブジェが散在し、ノイズがアンサンブルを奏でる。屋上に上がると、(先ほど沸いていたお湯で淹れた)お茶がふるまわれ、京都タワーが見える眺望を楽しんでいると、手鏡に集めた「光」をタワーの展望台に送っている人がいる。展望台からも「チカッ」という光が一瞬またたく。一転して地下に降りると、暗い各空間に、即席ミラーボールやライトのモビールが孤独な回転運動を繰り広げ、あるいはライトを持ったパフォーマーの歩みとともに光のさざ波がゆっくりと空間を浸食し、異空間に迷い込んだかのようだ。

梅田哲也『リバーウォーク』(2022)[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

梅田哲也『リバーウォーク』(2022)[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

梅田は、1カ月前の『9月0才』でも、元劇場の市民会館を舞台に同様の体験型パフォーマンス作品を発表している。大ホールのある劇場棟と、演奏会場、結婚式場、宴会場や厨房など市民利用者向けの設備を備えた別棟を複雑な導線のもと行き来し、バックヤード、楽屋、屋上、裏階段も含む多様な空間をガイド役のパフォーマーとともに迷宮のように巡りながら、元劇場に残る記憶に触れていく。

一方、より建築の規模が小さい本作では、各階をつなぐ階段がひとつのため、順路は必然的に一本道となる。金庫や「残響室」など特異な空間もあるが、「元銀行の記憶」への言及は希薄で、美術館や元劇場ほど空間の強弱やドラマチックな対照性はない。ここで本作の肝は、「パフォーマーが時間差で部屋の扉を開けていく」仕掛けにある。「解禁」にともない、「次の部屋では何が待ち受けているのか」とひとつずつびっくり箱を開けていくような体験だ。ここでは、「タイムライン」が「部屋」単位で空間化され、「舞台芸術」が持つ時間構造が空間的に自己言及されている。建物全体を「幕」とすると、各階を「場」、さらに各部屋を「景」という舞台作品の構成単位に置換したと言え、建物の構造と舞台作品の時間単位がメタ的にリンクする。特に本作では「光」の仕掛けが印象的だったが、それを引き立てる真っ暗な「暗室」は、「暗転」に相当する。

梅田哲也『リバーウォーク』(2022)[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

梅田哲也『リバーウォーク』(2022)[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

梅田は過去のパフォーマンス作品でも、「劇場」「上演」に対する批評性を常に潜在させてきた。例えば、観客が船に乗船し、大阪市内の水路を下りながら船内や対岸での出来事やラジオからの実況を聴くパフォーマンス・ツアー『入船』では、「川の流れ」がまさに舞台作品のタイムラインのメタファーになる。同時に、同時多発性による「見逃し」「聞き逃し」のリスク、どこまでが事前に仕組まれた「演出」でどこまでが「偶然の出来事」なのかの境界の曖昧さは、「船の乗客」という「共同体」が共有すべき経験の同質性に基づく舞台芸術への批判として機能していた。また、『インターンシップ』では、音響、照明、オーケストラピット、可動式の客席など劇場の物理的機構をフル稼働させつつ、「舞台上に見るべきものは何もない」という壮大なスペクタクル批判それ自体が上演されていた。

四角いキューブとして分割された空間を「時間の分節」として体感させる本作もまた、単に「タイムラインの可視化」にとどまらない批評性が胚胎する。受付を済ませ、手荷物を預けて「開演」を待つあいだと「終演後」の時間、観客は1階の広い空間(元銀行のロビー)で過ごすのだが、足場が組まれ、バスケットボールのゴールや作業台が置かれたこの空間では、パフォーマーたちや梅田自身が常に「運動」や「作業」を繰り広げているのだ。手作りの「楽器」が鳴らされ、足場の金属パイプが叩かれ、天井から吊られた拡声器が回転しながら時報やノイズを繰り出し、梅田は物販のオリジナルTシャツにシルクスクリーンプリントを刷っている。ここでは、「常に何かが進行中」であり、「ツアー作品を上演中のほかの階」に物音が突然響き渡り、線的な時間の流れが聴覚的侵入で撹乱される。分節化されたタイムラインと、それを内部から侵食する緩慢な持続の時間。その2つの「時間」の態を拮抗させながら扱う本作は、「劇場」「上演」に対する梅田の批評的意識の継続的な展開を示していた。

梅田哲也『リバーウォーク』(2022)[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

公式サイト:https://kyoto-ex.jp/shows/2022_tetsuyaumeda/

関連レビュー

高槻芸術時間「インタールード」 梅田哲也『9月0才』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年10月15日号)

入船 19|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年04月15日号)

TPAM2018 梅田哲也『インターンシップ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年03月15日号)

2022/10/15(木)(高嶋慈)

創立150年記念 国宝 東京国立博物館のすべて

会期:2022/10/18~2022/12/11

東京国立博物館[東京都]

東博の創立150年を記念して、所蔵する国宝89点すべてを公開する特別展。会場に入るといきなり長谷川等伯の《松林図屛風》が現われる。東博だけに等伯から始めたか。国宝というからなんとなく絢爛豪華なお宝をイメージしていたのに、いきなり余白だらけのモノクロ絵画が現われたもんだから、どこが国宝やねんとツッコミたくなる。同じ部屋には久隅守景の《納涼図屛風》、渡辺崋山の《鷹見泉石像》といった教科書でおなじみの超有名作品もあるが、同時代のバロック美術やロマン主義絵画に比べればどれも地味で貧乏臭く感じられて申しわけない。

展示はその後も書跡、法隆寺献納宝物、漆工、考古、刀剣と国宝が延々と続く(ただし展示替えがあるため、この日見られた国宝は61点)。国宝オタクなら狂喜するだろうけど、ぼくが見たかったのは国宝とは関係のない、第2部の「東京国立博物館の150年」の展示。ここでは、博覧会に端を発する「博物館の誕生」、宮内省が管轄した帝室博物館(帝博)時代の「皇室と博物館」、戦後に東京国立博物館として再出発した「新たな博物館へ」の3章で、東博の150年を振り返っている。

展示品のなかでも目を引くのが、キリンの剥製だ(現在は国立科学博物館所蔵)。東博というと日本の古美術専門館のイメージが強いが、大正時代までは動物の剥製をはじめ植物の標本や化石、鉱物などの自然の産物も「天産資料」としてコレクションしていた。これは東博の前身である湯島聖堂での博覧会から受け継がれたもので、おそらくロンドンの大英博物館に倣ったのだろう。大英博物館は1881年に自然史博物館が分離するまで自然史コレクションを有しており、幕末・維新期の遣欧使節団はこれを見て、わが国でもキリンの剥製を飾ったミュージアムがほしいと願ったに違いない。しかし関東大震災で本館が建て替えられるのを機に、天産資料は東京博物館(国立科学博物館)に移管された。

ほかにも、湯島聖堂の博覧会や上野の内国勧業博覧会を描いた錦絵や写真、三代安本亀八による生人形、関東大震災の被害状況と復興本館の建設資料、皇紀2600年記念の「正倉院御物特別展」に並ぶ長蛇の列を描いた戯画、松方幸次郎がパリで一括購入し帝博に渡った浮世絵コレクションなど、珍しい資料を一気にご開帳。博覧会時代の玉石混交の見世物から組織改変、コレクションの取捨選択、施設の増改築を経て、国宝89点に至るまで縦覧できて興味は尽きない。

公式サイト: https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2529

2022/10/17(月)(内覧会)(村田真)

展覧会 岡本太郎

会期:2022/10/18~2022/12/28

東京都美術館[東京都]

「岡本太郎展」ではなく、「展覧会 岡本太郎」である。この倒置法、どこかで見かけたことがあるなと思ったら、「博物館 網走監獄」だった。そんじょそこらの「岡本太郎展」とは違って、箔が感じられる。実際、これほど大規模な展覧会は見たことなかったし、存在は知っていたけど初めて見る作品や、存在すら知らなかった作品も出ていてとてもおもしろかった。

特によかったのが最初のフロア。絵画を中心に、戦後から晩年まで約半世紀に及ぶ主要作品がランダムに並べられているのだ。これらを見れば、あらためて岡本太郎の強烈な個性が痛感できると同時に、その個性がほとんどパターン化していることにも気づくだろう。とりわけ1960年以降はまるで金太郎飴のように、どこを切っても似たり寄ったりのワンパターン。確かに彼は「だれが見ても岡本太郎」というオリジナリティを確立したけれど、そのオリジナリティに縛られた彼自身はマンネリズムに陥っていたのではないか。

1階からは、第1章「岡本太郎誕生—パリ時代」から第6章「黒い眼の深淵—つき抜けた孤独」まで、いわば各論となる。このなかで、ある程度岡本太郎を知っている者にとって興味深いのは、近年発見されたパリ時代初期の3点の絵画、軍役時代の上官の肖像画や兵士のスケッチ、怪獣映画のキャラクターデザイン、《明日の神話》(1968)および《太陽の塔》(1970)の構想が固まるまでのスケッチ、初期絵画に加筆した作品、そして最後の作品といわれる《雷人》(1995、未完)といった、あまり目にする機会のない作品だ。

とりわけ驚いたのは、1980年代に大幅に加筆された作品群の存在。これは、展覧会の出品記録がありながら所在が確認できない初期作品が何点もあったため、岡本太郎記念館が調査した結果、晩年になって戦後まもない時期の絵画に大幅に加筆していたことが判明したものだ。元の作品写真と比べると、構図や色彩はほぼオリジナルのまま残したものから、見る影もないほど描き変えられたものまでさまざまある。別に自作に加筆したらいけないという決まりはないし、これまでにも多くの画家が加筆してきたが、大幅に手を加えたらその年号を入れなければ制作年の詐称になりかねない。

「挑む」を信条とし、過去の作品に頓着しなかったはずの太郎が、晩年になって初期作品に手を入れたのはどういう心境だろう。誤って旧作に挑んでしまったのか、それともやっぱりヘタであってはいけないと宗旨替えしたのか。作品を売らず手元に残しておいたことも、加筆を促す一因になったはず。いずれにせよ太郎らしからぬ行為だけに、太郎ならやりかねないとも思えるのだ。

公式サイト:https://taro2022.jp

2022/10/17(月)(内覧会)(村田真)

十和田市現代美術館「名和晃平 生成する表皮」展ほか

十和田市現代美術館、space、十和田市地域交流センター[青森県]

約1年半ぶりに、十和田市に足を運んだ。藤本壮介が設計した《十和田市地域交流センター》(2022)が、商店街の銀行跡地に新しくオープンしたからである。大きな白い壁にいくつかの矩形の開口部をもうけ、空や街の風景を切りとる建築だ。訪問した日は晴天だったから、白い壁と青い空の対比がもっともよく映えるタイミングである。壁の背後には屋内広場が展開し、夏期は中心部が噴水にもなっているという。オープニングにあわせて、大ギャラリーは、十和田市現代美術館と連携し、「名和晃平 生成する表皮」展の別会場として使われていた。ここでは表皮が物理的に安定せず、微妙に変化を続ける黒い作品群が並べられている。美術館の方では、常設の期間限定展示《PixCell-Deer#52》(2018)のほか、企画展のエリアにおいて、空気が沸きでるシリコン・オイルの新バージョン《Biomatrix(W)》(2022)、未見だった初期ドローイング群、ドットを落としていく絵画の新しいシリーズ「White Code」(2022)が紹介されていた。やはり、その創作にはさまざまな実験を伴う、理系アートというべき作品である。

名和晃平の初期のドローイング

前回と比べて、美術館の常設に新顔が加わっていた。前述の《PixCell-Deer#52》、塩田千春の赤い糸と船による《水の記憶》、そしてレアンドロ・エルリッヒによる鏡を用いた巨大な建物風インスタレーションである。3番目の作品は位置的に見落としやすいが、美術館の背後、すなわち元駐車場エリアの新棟に設置された。さまざまなホワイトキューブに固定した常設の作品を最大の特徴として登場したが、街に新しい息吹を送り込みながら、館そのものも変化している。もともと筆者は、この美術館の設計コンペの審査員をつとめていたので、完成後も成長が続いていることが喜ばしい。ちなみに、名和も、筆者が審査と展示を担当したキリンアートアワード2002(K.K.の問題作「ワラッテイイトモ、」で話題になったとき)から見続けている作家である。また十和田の街中では、船の移動をテーマとする「青柳菜摘 亡船記(サテライト会場 space)」展を複数の会場で開催中だった。この会場をめぐる途中で、ストリートファニチャーの一環として、アーティストだけでなく、マウントフジアーキテクツも鏡面の屋外ベンチを設置していたことに気づいた。

塩田千春《水の記憶》

レアンドロ・エルリッヒ《建物─ブエノスアイレス》

マウントフジアーキテクツのベンチ

名和晃平 生成する表皮

会期:2022年6月18日(土)~11月20日(日)

会場:十和田市現代美術館(青森県十和田市西二番町10-9)

青柳菜摘 亡船記

会期:2022年9月17日(土)~12月18日(日)

会場:space(青森県十和田市西三番町18-20)ほか6会場

2022/10/20(木)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)