artscapeレビュー

2023年02月01日号のレビュー/プレビュー

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」「クリスチャン・ディオール 夢のクチュリエ」

東京都現代美術館[東京]

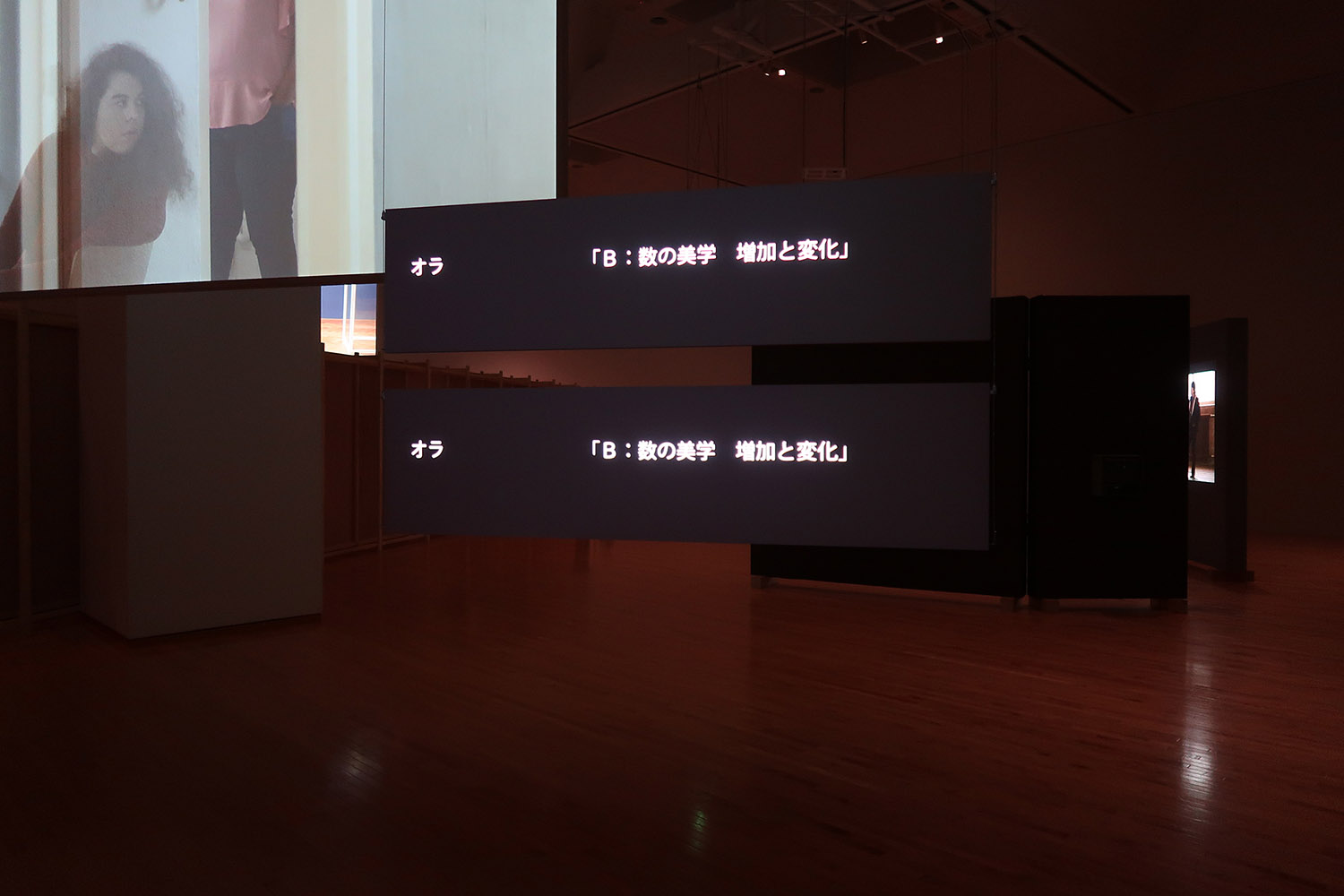

夕方に東京都現代美術館に到着したため、「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展は、映像作品をフルに鑑賞できず、その内容についてはあまりコメントできない(モダニズムの集合住宅をめぐる社会的な問題を扱う作品は興味深いものだった)。これは鑑賞に時間を要する映像系の展示の悩ましいところだが、会期中に再入場できるウェルカムバック券が出るようになっていた。感心したのは、映像を見せるための会場デザインがとても良かったこと。映像がメインになると、しばしば暗室が並んだり、空間がなくなってしまうこともあるが、ここでは相互に浸透する魅力的な空間が出現していた。特にデザイナーは明記されず、展覧会のチラシでは「これまでの代表的な5作品を、複数の視点と声が交差する舞台のような、ひとつのゆるやかなインスタレーションとして展示します」と書かれていたように、会場の構成も作家によるものだ。

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展 展示風景

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展 展示風景

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展 展示風景

パリ、上海、ロンドン、ニューヨークなど世界巡回した「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展は、館外の企画なのに、なんで会期が半年もあるのかと実は訝しがったが、実際に展示を鑑賞し、これだけ作り込んだものなら、それに見合う価値をもつと思わされた。一昨年は福岡で天神ビジネスセンターを完成させ、今年竣工する予定の虎ノ門ヒルズ ステーションタワーにも関わる、OMAの重松象平が、展覧会の空間デザインを担当しており、企画展とは思えない、常設並みの仕上がりになっていたからである。精度が高い鏡面を多用しつつ、複数のパターンの空間が展開しており、端的にいって、ものすごい費用がかかっているはずだ。近年は、安ければ良い、コスパばかりが求められるが、それだけがデザインの可能性ではない。ディオールに興味がなくとも、良い意味で桁違いにお金をかけると、正しく、ここまで徹底したディスプレイが可能になるのを体験するだけでも訪れるべき展覧会である。天井まで可燃に見えるような造作物で覆い、消防法など、どうやってクリアしたのだろうと思うエリアも存在した。(もちろん、東京オリンピック2020の開会式のように、大金をかけたはずなのに、ダメだったものは批判されるべきだ)高木由利子が撮影した写真も魅力的である。ゴージャスな夢の世界を演出する展覧会が、ディオールのブランド・イメージを上げることを目的としているなら、完全な成功と言えるだろう。

「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展 展示風景

「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展 展示風景

「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展 展示風景

「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展 展示風景

ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台

会期:2022年11月12日(土)〜2023年2月19日(日)

クリスチャン・ディオール 夢のクチュリエ

会期:2022年12月21日(水)~2023年5月28日(日)

関連記事

【パリ】70年の歴史を俯瞰する初の大回顧展「Christian Dior──Couturier du Rêve」|栗栖智美:フォーカス(2017年10月01日号)

2022/12/25(日)(五十嵐太郎)

諏訪敦 眼窩裏の火事

会期:2022/12/17~2023/02/26

府中市美術館[東京都]

子どものころから、自分の感じている赤と他人の感じている赤とは同じ色なのか、あるいは、同じ景色を見ていても他人の見ている景色と同じように見えているのか、疑問に思うことがあった。こうした問いは長じて、物体とその表象はまったく別物であると理解することで薄らいだとはいえ、たとえば死んだらどうなるのかといった問いと同じく、永遠の謎として残されるだろう。絵を描くのは、そうした謎に少しでも近づくためなのかもしれないし、そういう疑問を持ち続けた人が絵描きになるのかもしれない。また、絵を描いていると別の疑問も湧いてくる。なぜ刻々と移りゆくものを表わせないのか、なぜ物体の裏側や360度の全景が描けないのか、なぜ光のように明るい絵具はないのかと。そんな限界だらけのなかで可能性を探っていくのが絵を描く楽しみでもあるのだが。

前置きが長くなったが、諏訪敦の個展を見て改めて絵を描くことのおもしろさと難しさを思った。展示は「棄民」「静物画について」「わたしたちはふたたびであう」の3章立て。「棄民」は父と祖母を描いたものだが、ただの肖像画ではない。まず、父の病床の姿および死に顔を描く。死後は父の幼少時から祖母へと遡り、その祖母が敗戦直後に満州で病没して遺棄されたことを知る。諏訪は満州に渡って取材し、祖母の最後の姿を描くのだが、その制作方法が尋常ではない。まず祖母の体型に近い女性のヌードを描き、その肉体が老いて痩せ細り、発疹が現われて死に至るまでの過程を徐々に加えていくというものだった。いってみれば、画面の上で祖母をもういちど死に至らしめたのだ。その完成図だけでなく、途中経過を示す画像もスクリーンに投射している。これはもはや肖像画の範疇を超えて、みずからのルーツを遡って1枚の絵に仕立て上げた歴史画(物語画)といってもいい。

「静物画について」はコロナ禍で静物画について探求したシリーズ。静物画は文字どおり動かないので、写実絵画にはもっとも適したジャンルかもしれない。諏訪は豆腐や透明グラスといった絵になりにくいモチーフをあえて選んで、克明に写し取っている。ときおり画面に現われる炎か煙のような白い揺らぎは、諏訪の視覚に現われる閃輝暗点という症状を表わしたもの。つまり諏訪だけに「見える」現象を描いたものであり、みんな見ているものは同じという絵画の前提を覆す試みともとれる。タイトルの「眼窩裏の火事」とはこの視覚症状のことだ。展示は台の上に作品を立て、スポットライトを当てて見せるという方法を採っている。

最後の「わたしたちはふたたびであう」は、大野一雄ら舞踏家を中心とする肖像画の展示。最晩年の大野の床に伏す姿を描いた作品は、前述の病床の父の姿とも重なる。大野の死後、彼の舞踏をコピーする川口隆夫の舞い姿も描いている。そのうちの1点《Mimesis》(2022)は、千手観音のように腕が何本も伸びている。これは舞踏の動きを表わすだけでなく、大野が若いころに触発されたラ・アルへンチーナ、を模倣する大野一雄、を模倣する川口隆夫という、3代にわたって受け継がれてきた舞踏リレーを表わしているのだ。ほかにもビデオジャーナリストの佐藤和貴、そのパートナーでシリアで銃撃された山本美香らの肖像画も展示されている。

洞窟壁画から数えると絵画には5万年もの歴史があり、写真が発明されようがAIが発達しようがいまだ絶滅する気配がない。でもそれは絵画が完全無欠なメディアであることを意味しない。逆に欠陥だらけで時代遅れの器といっていい。諏訪はむしろそうした絵画の限界を制作の糧として、視覚表現の可能性を切り開いているように見える。

公式サイト:https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/tenrankai/kikakuten/2022_SUWA_Atsushi_exhibition.html

2022/12/28(水)(村田真)

アクロポリスの丘

[ギリシア]

四半世紀ぶりにギリシアに滞在した。アテネに到着した翌日、アクロポリスの丘に登り、筆者がインタビュアーをつとめた『磯崎新の建築談義02 ギリシャ時代』(六耀社、2001)において、大文字の建築としてのパルテノン神殿について語ってもらったことを思い出していたあと、彼の訃報が届き、そのまま深夜に追悼文やコメントを執筆した。

共通チケットを購入すると、ほかにも劇場、古代アゴラ(ストアや音楽堂)、リュケイオン(運動施設)、ケラコミス(墓地)、 ゼウス神殿や浴場跡、 ハドリアヌスの図書館、ローマン・アゴラ(風の塔や市場)などをまわることができる。ギリシア時代だけではなく、ローマ時代の遺跡も少なくないが、これらをコンプリートすると、古代都市のイメージが浮かびあがる。

ローマン・アゴラ風の塔

ケラコミスの墓地

ハドリアヌスの図書館

アクロポリスは最終日にもう一度訪れたが、街を歩くと、ときどき通りの向こうにアクロポリスが見える。昔は高いビルがなかったから、もっと目立ったはずだ。明らかに異形の岩山として存在し、要塞として使われたり、聖なる場所として認識されていたことが納得できる。ちなみに、19世紀に復元された第一回近代オリンピックの会場になったパナティナイコ・スタジアムの観客席からも見えるのは興味深い。

ルネサンスの時代はオスマン帝国のエリアだったため、18世紀に弱体化するまで、パルテノン神殿の正確な建築情報はあまり知られておらず、建築のチャンピオンという位置づけになったのは、19世紀からである。20世紀になると、ル・コルビュジエほか、さまざまな建築家がここを訪れ、自身の立ち位置を確認した。堀口捨己のように、西洋の模倣をやめて、日本回帰するきっかけになったケースもある。

ところで、立派な大理石の建築をつくると、社会が変化しても簡単に壊されず、パルテノン神殿が教会、モスク、火薬庫などに転用されながら、残ったことは興味深い。言うまでもなく、現代では外貨を稼ぐ重要な観光資源となり、この状態は今後もずっと続くだろう。すなわち、アテネの守護神アテナイ神を祀る神殿という本来の用途として機能した時間の方が、もはや圧倒的に短い。絶対的な存在として神格化するのではなく、長い歴史をサバイバルするリノベーションという視点から、もっと研究すべき建築だろう。

*artscapeレビュー「アテネのビザンティン建築」の画像が誤って掲載されておりました。謹んでお詫び申し上げます。正しい画像を掲載いたしました。(2023年2月6日編集部追記)

2022/12/30(金)(五十嵐太郎)

アテネのビザンティン建築

[ギリシア]

アテネといえば、どうしてもギリシア時代の神殿のイメージが強いが、実はビザンティンの教会が街のあちこちに数多く存在することも見逃せない。東ローマ帝国のもとでビザンティン文化が栄え、イスタンブールのハギア・ソフィアやイタリア・ラベンナのサン・ヴィターレ聖堂がよく知られている建築だが、ギリシアにも小さい名建築がつくられている。外観は、中央にぽこんとかわいらしいドームが飛びだし、正面や両サイドはペディメント状の妻をもつタイプが多い。おおむね古い教会は、現在の地面よりも低くなっており、サンクンガーデン状になった空間の階段を降りて、半地下のレベルから室内に入る。なまじ西ヨーロッパのゴシックの大聖堂に慣れていると、大きな開口がなく、中央ドームの上部からのわずかな採光による薄暗い内部の空間がもつ雰囲気との違いに驚かされるだろう。特に古い教会は、外壁も統一されたデザインではなく、古代の円柱などを転用し、組み込む手法、すなわちスポリアがよく使われている。

古代アゴラの教会

カプニカレア教会

テセイオン駅近くの教会

アギオス・エレフテリオス教会

アテネのキリスト教の歴史を学べるのが、ビザンティン&クリスチャン博物館だ。中央に19世紀のヴィラ風の建築があり、両サイドの主に地下空間に展示室が続く。向かって右側が展示の什器やデザインが洗練された常設、左側が企画展示のエリアになっている。ここは美術品だけでなく、柱頭や床のモザイク画など建築の部位を展示したり、壁画を空間ごと再現しており、建築史を知るのにも絶好の場所だ。一般的に中世を迎えると、人間や動物のモチーフが入り、柱頭は自由なデザインになるが、注意深く観察すると、キリスト教の建築に変化したからといって、イオニア式やコリント式など、古典の細部がいきなり消えたわけでなく、かつてのモチーフが変容しつつ、薄れていった経緯がわかる。もちろん、前述したスポリアによる混入もあるだろう。一方で柱頭の意匠のなかに、さらにミニ柱頭が含まれるという古代ではありえないようなデザインも見いだせて興味深い。また組紐文様など、ケルトの装飾を連想させるものも散見された。

ビザンティン&クリスチャン博物館

変容するイオニアやコリント

柱頭の中に柱頭

*artscapeレビュー「アクロポリスの丘」に本項に掲載すべき画像が誤って掲載されておりました。修正し、謹んでお詫び申し上げます。(2023年2月6日編集部追記)

2022/12/31(土)(五十嵐太郎)

アテネの新古典主義と現代建築

[ギリシア]

正月は博物館が閉まるので、街中の建築を見学した。まずパネピスティミオウ通り沿いの北側は貨幣博物館など、注目すべき建築が点在するが、とりわけアカデミー、アテネ大学、国立図書館が並ぶエリアは壮観である。これらは19世紀にデンマークのハンセン兄弟が手がけた新古典主義群による学術的な場だが、やはりギリシアの古代神殿を意識しつつも、ポリクロミーのテイストや、バロック的なダイナミズムの構成を加味したものだ。考えてみると、ギリシアの近世はイスラム国家の支配下だったため、いわゆる西欧的なルネサンス(=古代の再発見)を経験せず、いきなり新古典のデザイン(=18世紀以降のギリシアの考古学的調査に影響を受けたグリーク・リバイバル)となったが、しかも北欧の建築家の作品というのは興味深い。

アテネアカデミー

アテネ大学

国立図書館

現代建築としては、ミース・ファン・デル・ローエの《シーグラム・ビル》(1958)からもろに影響を受けたシンタグマ広場に面するビルや、抽象化された列柱が並ぶクリストファー・アレグザンダーによる巨大なコンサートホールなどをまわったが、これらに限らずいろいろなビルが、壁の表面を大理石で被覆しているのが、ギリシアらしい。

ミース風ビル

クリストファー・アレグザンダーによるコンサートホール

サンティアゴ・カラトラバが増改築を手がけた建築群がある郊外の、アテネ・オリンピック2004のスポーツ・コンプレックスはとても良かった。事前に詳しい情報が得られず、閉まったゲートを見て引き返すかもしれないと覚悟していたが、エリアは開放されており、近くの住民が思い思いに過ごしていた。吊り構造の屋根を増築したスタジアム、競輪場、エントランス・プラザ、巨大なアーチ群による弧を描く水辺の遊歩道、線状の部材がそれぞれ動き、波のようにふるまうナショナル・ウォールなど、東京オリンピック2020と違い、複数の施設と配置計画を手がけ、ここまで思い切り躍動感をもつデザインを全域に実現できると、建築家として気持ちよいだろう。改修した建築は、紛れもない彼の作品になっている。ちなみに、それぞれ単体の建築としては過剰な造形に見えるかもしれないが、遠くに山々が見え、屋根のシルエットが呼応していた。

アテネ・オリンピック・スタジアム

アーチの回廊から競輪場をみる

2023/01/01(日)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)