artscapeレビュー

2019年01月15日号のレビュー/プレビュー

横浜美術館開館30周年記念 記念誌掲載のための座談会

会期:2018/12/04

横浜美術館[神奈川県]

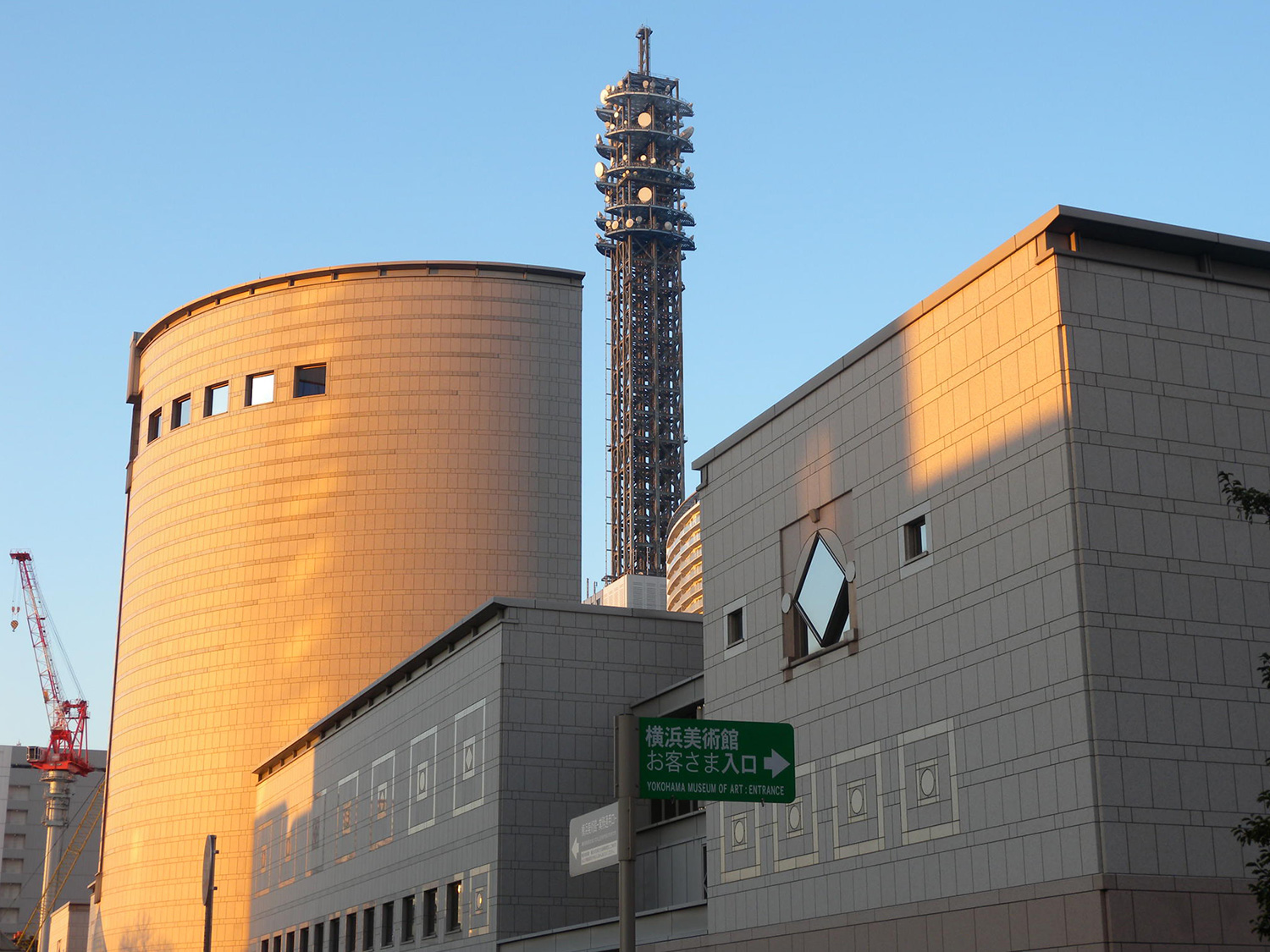

横浜美術館30周年記念誌に収録するための座談会の司会をつとめた。みなとみらいのプロジェクトに関わった官と民の担当者、そして美術館の初期スタッフ、建築家サイド(丹下事務所の担当者)が、同窓会のように集まり、その始まりから現在までの経緯をたどる。筆者は、1989年の横浜博覧会のとき、初めてこの地を訪れたが、そのときすでに《横浜美術館》は完成していた。この博覧会が入ったために、2年ほど、みなとみらいの工事は中断したらしいが、考えてみると、何もなかった埋立地にまず市の公共施設として美術館がぽつんと登場したのは、興味深い経緯である。今でこそみなとみらい線も開通し、大型の商業施設「MARK IS(マークイズ)」が向かいに建ち、まわりに多くの高層ビルとタワーマンションが林立する風景となったが、逆にその後、期限付きの小学校をのぞくと、あまり公共建築は増えていない。もっとも、このエリアでは民間による3つの音楽ホールが近く誕生する予定であり、今後はライブの需要に応える重要な拠点にもなるだろう。

丹下による《横浜美術館》は、左右対称であり、海に向かう強い中心軸をもつ。これが都市デザインと一番よく連動したのは、横浜博の会場計画のときだった。が、現在は、中心の展望台が一般に開放されておらず、また「MARK IS」によって完全に遮られている。また内部の吹き抜け空間は、80年代に登場した《オルセー美術館》を想起させるだろう。この吹き抜け空間は、作品が巨大化する現代アートの展示で活用されたり、イベントなどの需要があるようだ。なお、丹下がこの仕事を依頼されたのは、80年代の中頃であり、ちょうど東京の新都庁舎のコンペを準備していた時期と重なる。したがって、いずれもモダニズム的なデザインではなく、むしろクラシックなテイストのポストモダンだった。完成するのは《横浜美術館》が先であり、当時の丹下事務所では、新しいファサードのデザインへの移行に取り組んでいたらしい。

《横浜美術館》正面(撮影=2009年)

《横浜美術館》正面(撮影=2009年)

《横浜美術館》吹き抜け空間(撮影=2005年)

《横浜美術館》吹き抜け空間(撮影=2005年)

《横浜美術館》背面(撮影=2010年)

《横浜美術館》背面(撮影=2010年)

2018/12/04(金)(五十嵐太郎)

サウンド/ドラマ「おじさんと海に行く話」

会期:2018/12/07~2018/12/08

京都芸術センター[京都府]

音響家、音楽家として活動する荒木優光が2009年より継続して行なっている、音を主体とした上演シリーズの新作。荒木はこれまで、ある人物に取材したドキュメンタリーや環境音のフィールドレコーディングを素材に音響作品を制作してきた。今回は、『忘れる日本人』『山山』『正面に気をつけろ』の戯曲を地点へ提供している気鋭の作家、松原俊太郎にテキストを依頼。音響の構築を通したフィクションの世界の提示は、

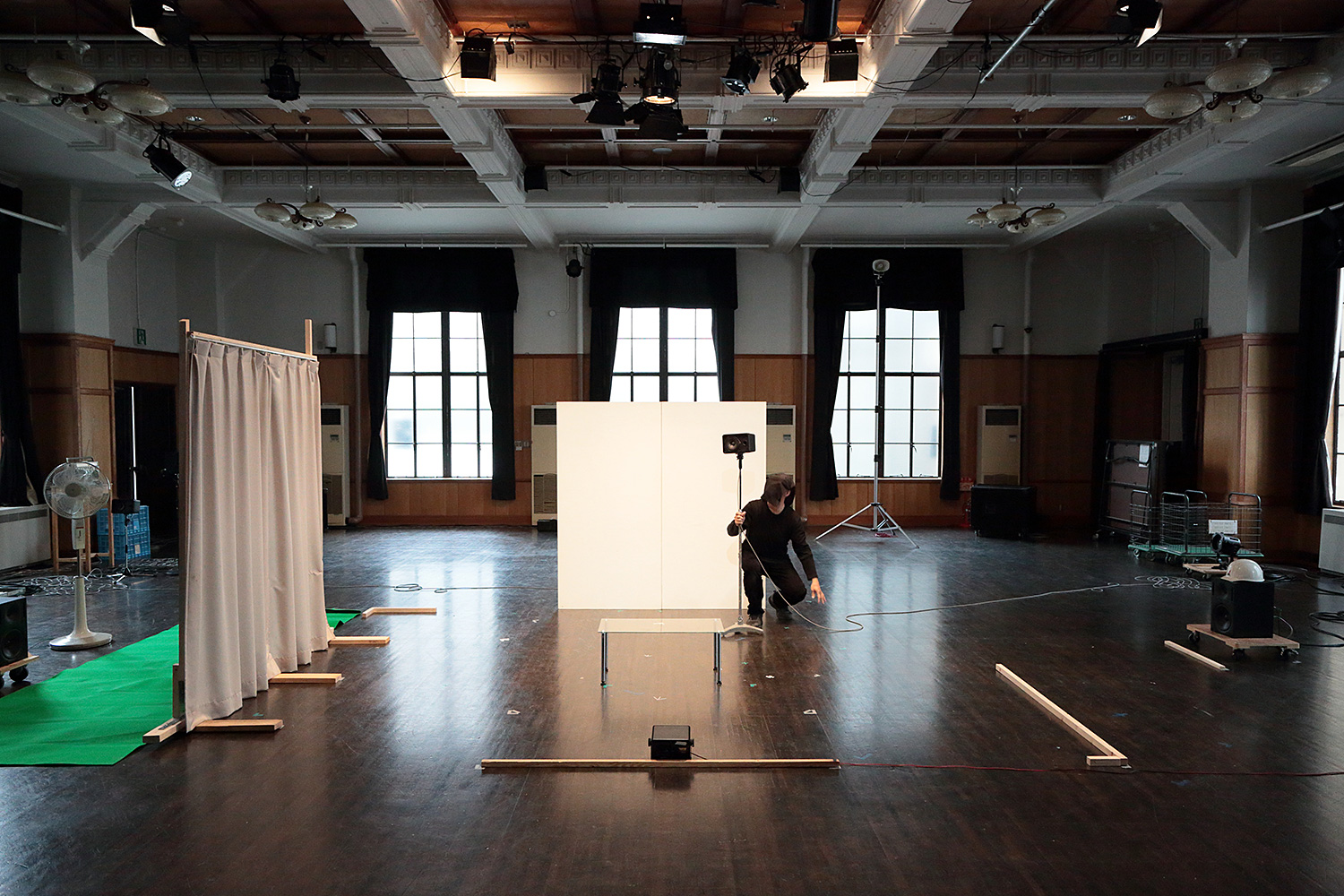

舞台上には、床に置かれた角材が矩形の間取りを示し、白いベニヤ板は壁を、カーテンと緑のカーペットはベランダへ続くガラス戸を示すというように、「アパートのワンルーム」の空間が暗示される。この上演空間で「演じる」のは、生身の俳優ではなく、剥き出しのスピーカーから流れる「声」だ。スピーカーは、狭いワンルームに暮らす、引きこもりの30代の男のぼやきを発し始める。訪問者は宅配業者だけで、それも間違いの配達だ。そんな彼の所に突然現われる、「家出少女」のメイ(もう1台の背の低いスピーカーが彼女の存在を代替する)。屈託のない明るさとシニカルな視線の同居が魅力的なメイは、男を「おじさん」と呼び、「海に連れて行って」と頼む。メイのペースに乗せられた男は海を目指して出かけるが、バスはなぜか暗い夜の森に到着し、迷彩服を着込んだ奇妙な乗客たちは、「夜を暗くするため」街の灯りを目がけて銃を撃つ。メイは道中「轢かれた犬の心臓」を拾い、海へ運んで埋葬しようとするが、「それは私の心臓だ」と主張する別の乗客と言い争いになる。2人はなかなか海に辿り着けず、シュールな物語設定と、「おじさん」の関西弁の脱力感が奇妙に同居した世界を彷徨う。それは、彼の孤独な妄想世界とも、家庭や社会に居場所のない2人が(実在しない)安住地を求めてひたすら都市の表層を彷徨うストーリーともとれる。そんな2人を、風に乗って聴こえる街路のコーラスが、美しい鐘の重なり合う荘厳な響きが、年越しのカウントダウンの花火の音が、優しく包み込む。

[撮影:前谷 開]

生身の俳優を代替する「大小2台のスピーカー」は、黒子のスタッフにより、体の向きの変化や移動が行なわれる。カーテンを揺らす風は、扇風機が送る風だ。剥き出しの機材、露わな配線。「擬人化された機材」が演じる無人の演劇。それは、「目には見えないが、ここにあると仮定される世界(演劇の表象する世界)」と、「実際に目の前にあるモノ(物理的な機材)」との同期と乖離を最大限に示し、「仮構されたイメージと現実の物理的実体との二重写し」という演劇の本質をあぶり出す。

また、「主役」2人の擬人化されたスピーカーの他にも、複数のスピーカーが各所に配置され、立体的な音響の場を形成する。とりわけ、2人が「移動中」/「舞台転換」の間に流れる雑踏のざわめきなどの環境音の構築の精度はすばらしく、その場に自分も身を置いているかのように音に全身を包まれる。その臨場感と、剥き出しの構造の二重性に眩暈さえ覚える。

[撮影:前谷 開]

荒木の過去作品、例えば『パブリックアドレス-音場2』(2013年初演)では、生まれつき目の見えない男性と、インタビューする荒木の会話の録音が、フィールドレコーディングの環境音を交えて音響空間として構築されていた。そこでは、「聴覚」による男性の知覚世界を擬似的に追体験することが、「音響上演」であることの根拠を与えていた。では本作の場合、松原の書いた「テキスト」に対して、荒木は音響的にどう介入するのかが賭け金となる。荒木の演出は、基本的に、戯曲の「配役」「場面転換」を機材の配置構成によってなぞり、「ドラマ」の虚構世界の出現と「サウンド」の物理的構造の露呈、その二重性が「演劇」の本質を浮かび上がらせ、見る者に絶えず自覚させ続けていたと言える。従って、タイトルの「サウンド/ドラマ」の斜線は、両者を接続すると同時に切り離す、両義的な記号として機能する。

[撮影:前谷 開]

この関係性(二重写しと矛盾の露呈という安定状態)が崩されるのが、終盤だ。それまで、「おじさん」「メイ」を演じていた2台のスピーカー、さまざまな環境音を担っていた他のスピーカー、扇風機やラジカセ、舞台背景を担っていた角材や板材などが、黒子によって舞台中央に集められ、その物質的な集積の存在感が、表象世界を凌駕し始める。同時に、2人を取り巻く周囲の雑音も、「背景」であることを止めて音響的な存在感を増し始める。警官と思しき人物に誘拐を疑われ、尋問される「おじさん」。「メイ、逃げるぞ」という台詞を放ち、2人は繁華街の人込みを、外国語の飛び交う屋台の間を、もはや判然としない風景のなかを、駆け抜けていくのだろう(と想像される)。「主役」2人のスピーカーは他の機材のなかに埋没し、彼らが立てているであろう荒い息の音は周囲のノイズと等価になり、もはや観客には彼らの姿が「見えない」。松原によって戯曲に書き込まれた、現実世界から/戯曲世界からの彼らの「逃亡」は、無数のノイズに溢れる音の海(そう、まさしく「海」)への埋没によって、音響的に完遂されるのだ。その一方、ラストで唐突に天井から落下し、ガラステーブルにぶつかる「マイク」は、二重、三重に「消去」が完遂された虚構世界を、さらに外側から打ち破る異議申し立てとして、衝撃音を鳴り響かせていた。

2018/12/08(土)(高嶋慈)

パッドマン 5億人の女性を救った男

会期:2018/12/07〜

渋谷シネクイントほか[全国]

パッドマンのパッドとは生理用ナプキンのこと。本作はインドで安価な生理用ナプキンを普及させた男の物語である。生理用品というテーマに対し、日本でも公に語らうことにはやや恥ずかしさが伴なうが、しかし素直に良い映画だった。私はことにソーシャルデザインの面で着目した。本作は実話をもとにしたフィクションである。主人公のモデルとなったのは社会起業家のアルナーチャラム・ムルガナンダムで、その功績は海外にも知れわたり、2014年には米国『タイム』誌の「世界で最も影響力のある100人」に選ばれた人物だという。

物語は2001年、インドの小さな村に住むある夫婦の結婚式から始まる。主人公の男は妻を持って初めて、インドの女性たちの生理の実態を知る。生理中の女性は「穢れ」とされ、家の外廊下で寝起きして過ごしていた(これは昔の日本でも似たような状況だったのではないかと思うが……)。なかでも男がショックを受けたのは、妻が汚いボロ布をあてがっていたことである。なぜならインドでは市販の生理用ナプキンが非常に高価で、貧しい家庭では日常使いできる値段ではなかったからだ。しかし汚いボロ布を使うことで身体に雑菌が入り、病気や不妊を招く危険があると知り、男は妻のために奮起する。清潔で安価な生理用ナプキンづくりへの困難な旅はここから始まった。

「パッドマン 5億人の女性を救った男」[配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント]

「パッドマン 5億人の女性を救った男」[配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント]

何しろインドで生理はタブー視されていたため、男性が生理用品をつくるというだけで、周囲からは奇異な目で見られ、女性たちからは変態扱いされ、ついには家庭崩壊を招く。それでも男は諦めず信念を持ち続け、最終的に行き着いたのが、最適な材料のセルロース・ファイバーを入手することと、大型のナプキン製造機からヒントを得て、小型のナプキン製造機を開発することだった。セルロース・ファイバーを分解し、圧縮し、包み、殺菌する。この4工程を分割することで、低コストで製造機をつくることに成功。市販の生理用ナプキンが1袋(10枚入り前後)55ルピーだったのに対し、1枚2ルピーで販売可能となったため、約半値である。さらに特筆すべきは、男が優秀なビジネスパートナーを得て、この製造機をインドの貧しい女性たちの自立支援に役立てたことだ。女性たちは銀行から融資を受け、その資金で製造機を購入し、生理用ナプキンを製造販売し収益を得て、その一部を返済にあてる。この仕組みづくりを考案し実現させたことがソーシャルデザインであると思った。まさにSDGsに沿ったビジネスモデルである。とはいえ本作は決して堅苦しい映画ではない。全体に明るく楽しく、インド映画ならではのミュージカルシーンも盛り込まれていて、良質なエンターテイメントとしても楽しめる。

「パッドマン 5億人の女性を救った男」[配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント]

「パッドマン 5億人の女性を救った男」[配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント]

公式サイト:http://www.padman.jp/site/

2018/12/09(杉江あこ)

Monochrome Circus『TRIPTYQUE/三部作』

会期:2018/12/08~2018/12/09

ArtTheater dB KOBE[兵庫県]

京都を拠点に1990年に結成され、コンタクトインプロビゼーションを共通の身体言語として活動してきたダンスカンパニー、Monochrome Circus。今回の上演では、主宰の坂本公成+森裕子という原点的な単位を軸に、初期、中期、近作の3つのデュオ作品を上演した。また、上演会場であるArtTheater dB KOBEを運営するNPO法人DANCE BOXが、若手ダンサー育成事業の「国内ダンス留学@神戸」を継続(2012~17年)してきたことも踏まえ、修了生である新鋭ダンサー2名(中間アヤカと山本和馬)に振付を手渡し、次代への継承を試みている。

『Endless』(2013年初演)は、坂本と森が長年培ってきたコンタクトインプロビゼーションを、元来のトレーニング方法から作品としての強度へと昇華させた作品。冒頭、ほとんど視認不可能な闇のなか、横たわって重なり合った2人の身体は、上下を入れ替えながら、時計の針の回転のように円を描いて転がり続ける。身体を密着させ、互いの体温や重みを受け止め、背中に回した手の感触を感じながら、永遠のような時間が続く。山中透によるアンビエントなノイズサウンドが、時空間のタガが外れたような浮遊感と脱時間性を強調する。「甘美な恍惚と終わりなき苦役」という矛盾した言葉が頭に浮かぶ。やがて動きを止め、仰向けに横たわった坂本は足の裏や両手で森の身体を支え、地上から浮遊した森は、さらに重力からの解放を切実に求めるように腕を伸ばす。足の裏、腕、指先、腰、背中、肩というように、2人はコンタクトポイントを次々と入れ替え、しかし常に身体の一部分を接触させたまま、流れるような動きの展開を生み出していく。次に相手がどう動くか、自分がどう動きたいか。コンタクトポイントは、相手の身体を支える物理的支点であると同時に、相手と自分の身体的コミュニケーションの繊細な伝達ポイントでもあることが、自ずと了解される。流れがよどむことなく次々と体勢を入れ替えて動きを展開させる2人の身体は、流れる水かひとつの生き物のようであり、このデュオの真骨頂が遺憾なく発揮された作品だった。

[撮影:岩本順平]

一転して、続く『夏の庭』(1998年初演)は、ストーリー性の高い作品。冒頭、喪服を着て正座した坂本は、沈鬱な表情で客席と相対する。そこへ歓声とともに現われ、駆け回る十数人のダンサーたち。鬼ごっこのように「誰かにタッチする」ワークを繰り返す彼らは、白い服を着ていることも相まって、さざめく死者の魂の群れのように見える。死者たちの突然の訪問が去った後、正座からくずおれる坂本の身体。すり切れたレコードのように同じフレーズを反復するピアノの音は、彼の時間が止まったまま、前に進まないことを暗示する。ひぐらしの声、雑音混じりの玉音放送、遠雷と夕立ちの音。音響が「夏」の回帰を示し、喪服の男(坂本)は彼の元へ帰ってきた少女の魂(森)と束の間の邂逅を果たす。無邪気に駆け回って男に飛びつき、リフトからのコンタクトを繰り出す少女。身体的な接触が、生者と死者に分かたれた互いの世界の触れ合えなさをより強調する。互いに引っ張り合う腕は、コンタクトの基点であると同時に、相手を自分の世界に留めようとする心理としても表出する。やがて少女は、大勢の死者の魂の群れのなかへ再び戻って行き、束の間の逢瀬の余韻だけが男に残された。

[撮影:岩本順平]

最後の『きざはし』(2006年初演)は、坂本と森のデュオから、今回、中間アヤカと山本和馬に手渡された作品。テーブルの下の狭い空間には男が潜り込み、ナイフが敷き詰められたテーブル上には女が横たわる。暗く狭いが安全な世界に閉じこもろうとする怯えた男。ゆっくりと目覚め、世界の輪郭を確かめるように、テーブルの縁を歩み出す女。綱渡りのような緊張感。足を踏み外し、落下しそうになる危険。ナイフの落下音と光が闇を切り裂く。ますます怯え、身を縮こまらせる男と、脚を大きく振り払い、ナイフを床に薙ぎ払う女。坂本と森の基盤であるコンタクトを一切封じつつ、上/下に分断された世界が時に動きのリンクを見せながら、女と男、自由と拘束、危険と安寧、切り開く勇気と閉じこもる窮屈さといった抽象化された対立構造をシンプルに研ぎ澄ませて提示する。ただ惜しむらくは、私が前回鑑賞した舞台とは床のリノリウムの質が違っていたのだろう、落下したナイフの衝撃音がリノリウムに吸収され、見ている側も身の危険を感じるほどの鋭角さで迫ってはこなかった。だがそれは一方で、(音響的な演出ではなく)ダンサーの身体が常に「現実の危険」と隣り合わせであることを音響的に感取することが、この作品の本質にあることを浮かび上がらせる。

[撮影:岩本順平]

また、3部作全体の構成もよく練られていた。『Endless』で坂本と森のコンタクトによるデュオの真髄をまず見せ、『夏の庭』ではそれを核としつつ大勢のダンサーを招き入れて間口を広げ、最後の『きざはし』で若い世代に手渡す。あえてカンパニーメンバーでないダンサーに手渡したことで、2人の技術や作品世界の強度の揺るぎなさが確かに伝わってきた。

関連レビュー

ダンス×文学シリーズvol.2 きざはし/それから六千五百年地球はぐっすり寝るだろう|高嶋慈:artscapeレビュー

2018/12/09(日)(高嶋慈)

題府基之「untitled(surround)」

会期:2018/12/02~2019/01/20

MISAKO & ROSEN[東京都]

題府基之は本作「untitled(surround)」からデジタルカメラで制作し始めた。多くの写真家にとってそうだが、デジタルカメラが「きれいに写り過ぎる」ことは、むしろ作品作りを難しくするようだ。題府はデジタルカメラの「ホワイトバランス」機能を逆用することで、その難題を切り抜けようとした。色味の設定をカメラまかせにすることで、画面全体が青みがかったり、逆に赤みが強まったりする。それとともに、フレーミングをわざと不安定にすることで、「崩れたバランス」を取り込もうとしている。結果的に、彼の新たな試みは、これまでとはやや違った雰囲気のシリーズとしてまとまった。

被写体そのものも、かなり違ってきている。これまでは部屋の中で撮影することが多かったが、今回は横浜市青葉区の実家の周辺を中心に、「郊外」の光景にカメラを向けている。本人のコメントによれば、「撮影エリアがホンマタカシと中平卓馬の中間」ということのようだ。だがエリアの問題だけでなく、縦位置に引き伸ばした、住宅や自販機やブロック塀など、身も蓋もない、そっけない眺めは、たしかにホンマや中平の写真を彷彿とさせるところがある。とはいえ、題府の「untitled(surround)」には、「いま」の空気感が確実に写り込んでおり、被写体の選択、配置もじつに的確だ。新たな「郊外写真」の可能性を感じさせるシリーズとして、成長していきそうな予感がする。

なお展覧会と同時期に、フランスの小説家、詩人のミシェル・ウェルベックと共作した写真文集『大型スーパー 11月(Hypermarché-November)』が「The Gould Collection Volume Three」としてパリと東京で発売された。題府の「Project Family」、「Still Life」、「untitled(surround)」の3シリーズから抜粋した写真と、ウェルベックの詩が合体している。写真とテキストとの絡みが絶妙で、見応え、読み応えのある本に仕上がっていた。

2018/12/13(木)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)