artscapeレビュー

2017年07月15日号のレビュー/プレビュー

大坪晶|白矢幸司「Memories and Records」

会期:2017/06/18~2017/07/15

ギャラリーあしやシューレ[兵庫県]

「記憶と記録」をキーワードにした2人展。セラミック(白矢)/写真(大坪)という異なるメディウムによって、物質を用いた「触覚的な痕跡」の可視化/「場に潜在するが、見えない記憶」への想起という対照的なアプローチが提示された。

白矢幸司は、シリカ、アルミナ、カルシウムという3つの物質(白色の粉末)を水と混ぜ、焼き固めたセラミック作品を制作している。一見、ミニマルな白い平面に見えるが、調合の微妙な差異により、さまざまに異なる表情を見せる。干上がった大地に走るひび割れ、ゴツゴツと固まった溶岩、細かい砂利の混ざった地表……。そうした自然の物理現象の痕跡を思わせるものがある一方で、雨に晒して水滴の落下を受け止めたものは、無数の弾痕が穿たれた壁を想起させる。黒いフレームに標本のように収められていることも相まって、負の記憶が刻まれた壁の一部が切り取られ、人為的な破壊の痕跡を留める遺物として保存され、「展示」されているようにも見える。だがそれらの「白い」表面が実際に喚起するのは、アンビヴァレンツな印象だ。確かに、それらの表面の複雑な起伏に満ちたテクスチャーは、自然界の力、あるいは人為的な暴力を受け止めた痕跡を感じさせる一方で、純白に輝いており、「痕跡であるが無垢である」という矛盾した声を響かせるのだ。また、別の視点から見れば、「白の単色の平面」であることは美術史的な記憶をも喚起する。例えば、マレーヴィチの《白の上の白》、とりわけ触覚性に着目すれば、石膏やコットン・ボールなどを使用したマンゾーニの《アクローム》絵画が連想され、美術史的な記憶を投影される表面としても立ち現われる。

白矢幸司《after the rain》2017

一方、大坪晶の写真作品《Shadow in the House》にも、「白い壁」を撮影した一枚がある。一見、真っ白な画面だが、元の壁を白いペンキで塗り直した刷毛のストロークが残り、さらにその表面には細かいひび割れが走り、時間の経過を物語る。ここでは、「白い表面」を写した写真の中に、元の壁が建てられた時間、白く塗り直された時間、そしてペンキの層が劣化して剥がれ始めるまでの時間、という複数の時間が積層しているのだ。

大坪の《Shadow in the House》は、「接収住宅」(第二次世界大戦後のGHQによる占領期に、高級将校とその家族の住居として使用するため、強制的に接収された個人邸宅)を被写体としている。接収された住宅の多くは、GHQの指示に従い、内装の補修や壁の塗装、配管や暖房設備、ジープを駐車する車庫の新設など、さまざまな改修がなされた。大坪の写真が記録として捉えるのは、そうしたGHQによる改修の痕跡に加え、陽に焼けて色褪せた壁紙や擦り切れた絨毯など、かつてそこで暮らしていた人々の日常生活の痕跡が宿るディティールである。さらに、写された室内空間に目を凝らすと、おぼろげな気配のように、あるかなきかの影が亡霊のように画面に写り込んでいることに気づく。

「接収住宅」の室内空間は、敗戦を契機に文化圏を超えて人々が移動したことで、異文化が接触した現場でもある。大坪は、多層的な記憶が深く沈殿した室内空間に、長時間露光によって影のような痕跡を写し込む操作を加えることで、場に潜在するが可視的でない記憶をどう想起するか、という困難な営みに向かい合う。「不在」によって存在を証立てる「影」は、強い指標性をもつ明確なシルエットではなく、指示内容が曖昧なままであることで、充填を待ち受ける空白として働く。接収前に住んでいた住人、GHQの将校とその家族、返還後の住人……。「影」の主はそのどれでもありえ、あるいはそれら複数の記憶が多重露光的に重なり合い、判別不可能になったものとも解釈できる。そのあるかなきかの儚さは、もはや明確な像を結ぶことのできない記憶の忘却を指し示すと同時に、それでもなお困難な想起へと向けて開かれた通路でもある。

大坪晶《Shadow in the House - 旧安田邸》Type C Print, 2017

2017/06/18(日)(高嶋慈)

海のプロセス─言葉をめぐる地図(アトラス)

会期:2017/06/09~2017/06/18

東京都美術館ギャラリーB[東京都]

波の打ち寄せる海岸の写真や、ブリューゲルの《バベルの塔》(ただしウィーン美術史美術館の)の画像を使った井川淳子、海岸で拾い集めた色とりどりのガラス瓶のカケラを組み合わせて、1本の瓶を復元する平田星司ら、4人のグループ展。いちばん心にしみたのは、福田尚代の《エンドロール》。都美の古い陳列ケースのなかにしわくちゃの紙が何十枚も敷かれ、それぞれの紙には記号のようにも模様のようにも見える細かい線がびっしり埋め尽くしている。福田のノートに「ひとりの人間が一生のあいだにつづる膨大な文字とは、はてしのない、たったひとすじの息ではないか」とある。息するように字を書く……というより、字を書くことは生き続けること。これは絵も同じかもしれない。

2017/06/18(日)(村田真)

アルチンボルド展

会期:2017/06/20~2017/09/24

国立西洋美術館[東京都]

これはおもしろかった。これまで国立西洋美術館で見た展覧会のなかでもベスト3に入る。いやベスト1といってしまってもいい。西洋美術館は昨年の「クラーナハ展」でも100人の中国人による模写を展示したり、最近ずいぶん企画力が増しているが、本展でもアルチン親分の作品はもちろんのこと、ミラノで影響を受けたであろう大先輩レオナルドの素描もあれば、魚類や鳥類を克明に描いた博物誌もある。また、アルチンが仕えたルドルフ2世のヴンダーカマーの紹介や、そのコレクション・アイテムである貴石を削った器に金銀細工を施した鉢も数杯来ていて、マニエリスム愛好家には見逃せない展覧会に仕上がっている。

さて、肝心のジュゼッペ・アルチンボルドは、「四季」「四大元素」のシリーズをはじめ、書物で構成された《司書》、樽やボトルを積み上げた《ソムリエ(ウェイター)》、肖像画を天地逆にすると静物画に見える《庭師/野菜》や《コック/肉》など、真筆の油絵だけで12点、帰属や追従も含めると約20点も来ている。これだけの数のアルチン作品が来るのはおそらく最初で最後だろう。驚くのは、12点の大半がヨーロッパの美術館に収まっているなかで、2点がデンバー美術館の所蔵であること。なんでまたロッキー山脈の山奥に……。もっと驚いたのは《ソムリエ(ウェイター)》が、近現代美術を集めている大阪新美術館建設準備室の所有になること。そもそもこの絵、初めて見るし、なぜか大阪新美術館のウェブサイトを見ても「主要作品」に載っていない。なのに同じサイトの「貸出中」の作品リストには載っているのだ。アルチン親分は「主要」ではないというのか。ともあれ、アルチンボルドと同時代を生きたブリューゲルと同じ時期に上野で作品が見られるというのは奇跡的なこと。

2017/06/19(月)(村田真)

東京墓情 荒木経惟×ギメ東洋美術館

会期:2017/06/22~2017/07/23

CHANEL NEXUS HALL[東京都]

「東京墓情」の「墓情」はいうまでもなく「慕情」の洒落だが、荒木経惟の作品世界をとてもうまく指し示す言葉だ。荒木は東京の下町の三ノ輪の出身だが、生家の前には「投げ込み寺」として知られる浄閑寺があり、身寄りのない遊女を供養した総霊塔は、子供時代の「インディアンの砦」だったという。また、彼が被写体としての花を意識するきっかけになったのは、1973年に浄閑寺の墓場の花を白バックで撮影したのがきっかけだった。つまり、「墓」のある眺めは、荒木の原風景であり、そこからごく自然に、東京を「墓場」に見立てる発想が湧いてきたのではないだろうか。「3・11」後のざわついた状況のなかで、彼はモノクロームの「東京墓情」シリーズを撮影し始める。そして、それらは旧作を加えて2016年にパリのギメ東洋美術館で開催された「Tombeau Tokyo」展で初めて公開されることになった。今回のCHANEL NEXUS HALLでの展示は、そのダイジェスト版というべきものだった。

とはいえ、東京での「東京墓情」展には、花と人形とオブジェを構成した新作のカラー作品と、ギメ東洋美術館の日本の古写真コレクションから荒木自身が選んだという15点の写真があわせて展示され、展覧会としてはまったく別な印象を与えるものになっていた。特に興味深いのは、幕末から明治中期にかけて撮影されたフェリーチェ・ベアト、日下部金兵衛、小川一真らの着色プリントの世界と、荒木の写真との意外なほどの近さである。これらの「横浜写真」は、主に日本を訪れた外国人旅行者のためのお土産用写真として撮影・販売されていたものだ。当時の日本の風景や日本人の風俗は、外国人のエキゾチシズムを喚起するテーマだったのだが、荒木の写真にも日常を異物化する視点があり、それが古写真と奇妙なかたちで共鳴しているように思える。

それにしても、今年に入って荒木の活動には再び加速がついてきている。同時期にタカ・イシイギャラリー フォトグラフィー/フィルムでは「写狂老人A 17.5.25で77齢 後期高齢写」展(5月25日~7月1日)が、新宿のエプサイトでは「花遊園」展(6月10日~6月29日)が開催された。今年は10くらいの展覧会企画が同時進行しているという。それらをつなぎ合わせていくと、荒木の作品世界の新たな切り口が見えてくるのではないかという予感がある。

2017/06/21(水)(飯沢耕太郎)

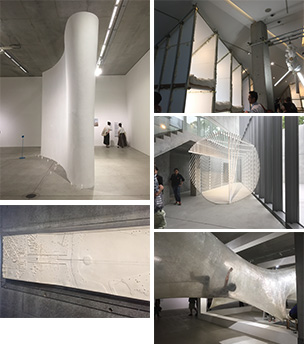

「そこまでやるか」壮大なプロジェクト展

会期:2017/06/23~2017/10/01

21_21 DESIGN SIGHT[東京都]

グッドデザイン賞の二次審査の後、「そこまでやるか」展の内覧会に顔を出す。なるほど、それぞれに極めるベクトルの方向は違うが、タイトルどおりのコメントを入れたくなる過激なプロジェクト群である。ブツの凄みでは、やはり石上純也の最小幅1.35m×高さ45m、屋根なしの中国の礼拝堂のプロジェクトに驚く。模型も1/10で、天井いっぱいにつくられている。展覧会の全体としては、クリスト、ジョルジュ・ルース、ダニ・カラヴァン、西野達などのわかりやすいアート・プロジェクトも入れて、初心者にもやさしい内容だった。

写真:左上から=石上純也、ダニ・カラヴァン 右上から=西野達、ジョルジュ・ルース、ヌーメン/フォー・ユース

2017/06/22(木)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)