artscapeレビュー

2018年10月15日号のレビュー/プレビュー

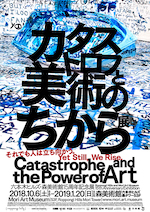

カタストロフと美術のちから展

会期:2018/10/06~2019/01/20

森美術館[東京都]

開館15周年記念に「カタストロフ」だという。開館記念展が「ハピネス」、10周年が「LOVE」だったから、ようやく地に足がついてきたというか、後がないことに気がついたというか笑。いずれにせよ9.11に始まり、3.11に象徴される自然災害や大事故にこと欠かない21世紀も18年が過ぎて、時宜を得た企画といえる。展示の前半は、アーティストはカタストロフをどのように表現してきたか、後半はカタストロフ後アーティストはどんな力になってきたかを、約40組のアーティストの作品で概観する。

まず最初に出会うのが、トーマス・ヒルシュホーンによるビルの崩壊現場。よく見ると瓦礫はすべてハリボテで、ビル内部の壁には「すべての創造は破壊から始まる」とのピカソの言葉が掲げられている。深刻さよりむしろ笑いと明るさを感じさせるインスタレーションだ。アメリカ同時多発テロの現場写真をジグソーパズル化したクリストフ・ドレーガーのシリーズも、不謹慎ながらニヤリとさせられる。これはテロ直後だったら許されなかったはずで、17年の時を経たからこそ制作も公開も可能になったのだろう。堀尾貞治は阪神大震災の被災地をイメージスケッチした数十枚もの連作を出しているが、こんな作品を描いていたとは知らなかった。カタストロフを目の当たりにして表現衝動が押さえきれなかった例として、これがいちばん印象に残ったなあ。

ほかに宮本隆司や米田知子の写真など、もはや忘れられかけている阪神大震災をモチーフにした作品があったが、やはり日本人作家に多いのは東日本大震災と原発事故を扱った作品だ。武田慎平、Chim↑Pom、畠山直哉、宮島達男らがそうだが、なかでも異色なのが平川恒太の黒い時計。108個の円形の壁掛け時計を黒く塗り込め、よく見るとそれぞれマスクをつけた作業員の顔が描かれていて、チクタク針の音が聞こえてくる。平川が出品するというので「黒い戦争画」かと思っていたら、こんなのもつくっていたんだ。そういえば原発事故に関連する作品はこれ以外にもいくつかあるけど、核爆弾をモチーフにした作品はもっとたくさんつくられているはずなのに、見かけなかったなあ。原発は事故が起きてしまったが、核は実験以外ではもう70年以上も爆発して(させて)いないので、脅威ではあってもまだカタストロフに至っていないからかもしれない。もし究極の「カタストロフ美術」があるとしたら、作者も死んでしまって作品もなにもないことでしょうね。

2018/10/05(村田真)

愛について アジアン・コンテンポラリー

会期:2018/10/02~2018/11/25

東京都写真美術館[東京都]

今年、東京都写真美術館事業企画課長からブリヂストン美術館副館長に転じた笠原美智子は、東京都写真美術館の学芸員として、ジェンダーやセクシュアリティをテーマにした多くの展覧会を企画してきた。今回の「愛について アジアン・コンテンポラリー」展はその置き土産と言うべきグループ展で、現代アジアの女性アーティストたちにスポットを当てている。出品作家は笠原が選出した中国のチェン・ズ(陳哲)、シンガポールのジェラルディン・カン、台湾のホウ・ルル・シュウズ(侯淑姿)、在日コリアン3世のキム・インスク(金仁淑)、韓国のキム・オクソン(金玉善)、そして東京都写真美術館学芸員の山田裕理が選出した大阪出身の須藤絢乃の6人である。

いうまでもなく、日本を含めて、アジアの女性は長く社会的に抑圧されてきた歴史を持つ。女性アーティストたちもむろん例外ではない。今回の出品作家の多くは、それぞれの精神的、肉体的な違和感や苦痛を起点として、写真作品のテーマを選び、自己と社会との関係のあり方を細やかに再組織化し、提示しようとしている。むろん国や地域によって生の条件は異なっているが、アーティスト自身の身体性が、作品の中に不可欠の要素として組み込まれていることで、男性作家とは違った、直接的で生々しいメッセージが伝わってきた。

家族のポートレートを演出して撮り続けるジェラルディン・カン、中国の内戦を逃れて台湾に渡った住人たちの住む「眷村」をテーマとしたホウ・ルル・シュウズ、在日コリアンとして直面したアイデンティテイの多様化に着目する金仁淑、自身を含めて外国人と結婚した韓国人のカップルを撮影したキム・オクソン、そしてジェンダーの違和感を梃子に変身型のセルフポートレートを制作し続ける須藤絢乃と、それぞれクオリティの高い作品が並んで見応えがあった。だが特に注目したのは1989年、北京生まれのチェン・ズの展示だった。

自傷行為をテーマとした作品で、2011年に第3回三影堂撮影大賞を受賞してデビューしたチェンは、今回「我慢できる」と「蜜蜂」の2作品を出品した。傷口を抉るような痛々しいイメージと、美の極致とでも言うべき完璧な画面構成とが合体して、繊細なストーリーが織り上げられていく。今回はアジア各国に目配りしたやや総花的な展示だったが、東京都写真美術館にはさらに積極的に、「アジアン・コンテンポラリー」の写真作品をより深く掘り下げた企画を期待したい。

2018/10/06(土)(飯沢耕太郎)

マルセル・デュシャンと日本美術

会期:2018/10/02 ~2018/12/09

東京国立博物館[東京都]

東博で「デュシャン展」とは、シュールというかダダ的組み合わせというか。これは東博と、デュシャンのコレクションで知られるフィラデルフィア美術館との長年の交流から貸し出されることになったもの。とはいえ、さすがに日本の古美術専門の東博でそのまま「デュシャン展」をやるわけにもいかず、「と日本美術」を付け足して東博らしさを出したつもり……かな?

ところで、なぜいまデュシャンかというと、今年が没後50年だからだ。ということは、隣で没後50年展の開かれていた藤田嗣治と同時代人ってわけ(生年も1年違い)。なんか接点がありそうでなさそうな2人だ。展覧会はデュシャンの作品と日本美術を並置して両者の関連を説いていくのかと期待したが、残念ながら前半はデュシャン、後半が日本美術と分かれている。前半の「デュシャン 人と作品」は、フィラデルフィア美術館所蔵の初期から遺作までの代表作をひととおり並べたもの。もちろん遺作は動かせないので資料展示、通称「大ガラス」も東京ヴァージョンの出品だが、こんなに貸し出してフィラデルフィアは大丈夫だろうかと心配になる。順に見ていくと、最初は油絵で《階段を降りる裸体No.2》や《花嫁》もある。やがて「大ガラス」のための習作や資料の展示となり、《泉》《自転車の車輪》などレディメイドのオブジェに移行していくのだが、ここらでふと気がつく。これって美術館よりも博物館にふさわしいかも。美術館は基本的にオリジナルの芸術至上主義でニセモノは大敵だが、博物館は必ずしもオリジナルにこだわらず、コピーやレプリカや資料なども展示するからだ。

後半の「デュシャンの向こうに日本がみえる」では、日本の古美術を展示してデュシャンとの共通点を解説する。たとえば、1本の竹をテキトーにカットしただけの伝千利休による《竹一重切花入》は、職人がつくったものではない竹筒を花入に見立てる点でレディメイドに通じるとか、《平治物語絵巻》に見られる人物表現は《階段を降りる裸体No.2》にも似た異時同図法だとか、伝雪舟の《梅花寿老図》と橋本雅邦の《寿老》を並べて、日本美術はオリジナルに価値を見出さず、代々コピーを繰り返してきたと指摘していた。それはそれで間違いではないけれど、いまさらデュシャンと同じだと新発見したように喜ぶものでもないだろう。日本美術がまだモダナイズされていなかっただけで、デュシャンはモダンアートを否定した結果、図らずもプレモダンに近づいたというだけの話だ。もうひとつ私見ながら付け加えると、日本美術にはトンチの系譜が息づいている。利休もそうだし、仙厓も芦雪もそう。戦後では河原温をはじめ、高松次郎、赤瀬川原平、関根伸夫と、みんな発想がトンチやトリックではないか。むしろそこがデュシャンと通底しているように思えるのだ。

2018/10/08(村田真)

高橋睦郎『つい昨日のこと』

発行所:思潮社

発行日:2018/06/25

この詩人のよき読者にとっては周知の事柄に属するが、高橋睦郎にとって「ギリシア」というトポスはこのうえなく重要なものだ。その片鱗をうかがい知るためには、さしあたり『聖という場』(小沢書店、1978)や『詩人が読む古典ギリシア』(みすず書房、2017)といった散文・評論を紐解いてみるとよい。しかし、いささか意外なことにも、その一冊がまるごとギリシアに捧げられた詩集は、じつのところ本書がはじめてである。

本書には、「つい昨日のこと」と題された151の書き下ろしの詩篇に加えて、過去に詩誌に発表された「殺したのは」「異神来たる」「家族ゲーム」の3篇が収録されている(それぞれ哲学者ソクラテス、オリュンポスの神族、そして暴君ネロが主題)。詩人本人とおぼしき人物の回想はもとより、古代ギリシアの神々や、かつてギリシア・ローマに実在したさまざまな人物の口を借りて、2500年以上もの歴史をもつ「ギリシア」のさまざまな顔が、150あまりの詩を通じてにわかに浮かび上がる。しかし急ぎ付け加えておかねばならないが、本書は必ずしも実在の「ギリシア」を舞台とした作品なのではない。強いて言えばそれは、時代も、場処も、性や人称さえも渾然一体となった、「ギリシア」なるトポスをめぐる一大叙事詩とでも言えようか。

本書は、現在80歳になるこの詩人の膨大な詩業の「総決算」(180頁)でもある。表題は、呉茂一訳『ギリシア抒情詩選』を通じて古代ギリシアと出会った13歳の頃、あるいはその後はじめて同地を訪れた31歳の頃の記憶が、「つい昨日のこと」としか思えないという実感に由来するものであるという。ただし、本書のあとがき(「私とギリシア あとがきに代えて」)で明かされているように、この書名にはまた、「ソクラテスがこの辺りを歩いていたのはつい昨日のことだ」というケネス・ドーバーの含蓄ある言葉が反響している(『わたしたちのギリシア人』久保正彰訳、青土社、1982)。果たして、本書ではまさに、古代ギリシアの神話・哲学・文学のさまざまなエピソードが、まるで「つい昨日のこと」であるかのような生々しい光景として出来しているではないか。それを可能にしているのは、東西のあらゆる文学に通じた、この詩人の類稀な「語り/騙り」の力だ。冒頭、「一九六九年初夏」から「前三九九年四月二十七日」へ、すなわち20世紀から前4世紀への2500年の距離を悠々と飛び越える、このようなスケールの詩を現代日本語で読みうるという事実には、ただただ驚嘆するほかない。

そんな圧巻の詩集からひとつ。異神イエス・キリストに取って代わられんとするオリュンポスの神々の口を借りた「異神来たる オリュンポス神族が言う」より、次の5行を引いておきたい──「や これは何だ この両の蹠(あしのうら)の踏み応えのなさは?/脛にも 腿にも 両の腕(かいな)にも まるで力が入(はい)らない/それに 鼻から 口から 吸い込む息の この稀薄さは?/目を凝らせば 周りの男神(おがみ)が 女神(めがみ)が ぼやけていく/ということは 見ているこの身も 薄れていくのだな」(164頁)。

2018/10/08(月)(星野太)

瀧口修造研究会『橄欖』第4号

発行所:瀧口修造研究会

発行日:2018/07/01

2009年より不定期で刊行されている瀧口修造研究会の会報『橄欖』の第4号。奥付の発行部数には「限定400部」とあり、必ずしも広い読者の手に届きうる媒体とは言えないが、瀧口修造に関心を寄せる識者・研究者によって地道に発行が続けられている本誌が、瀧口や日本のシュルレアリスムに関連する資料・論考を収めたものとして貴重な媒体であることは間違いない。

本号にも──内容の濃淡こそあるものの──瀧口修造や日本のシュルレアリスムをめぐる興味ぶかいエセーが並ぶ。個人的に目を引かれたのが、詩人・小説家の堀辰雄との交流に焦点を合わせた「抒情と超現実──堀辰雄と瀧口修造の場合」(岩崎美弥子)や、瀧口およびモダニズム詩人における俳句の問題を仔細に論じた「瀧口修造と俳句という詩型──未完の可能性をめぐって」(高橋修宏)といった、瀧口と同時代の詩・文学との接点を探る論考である。また、このほど日本のシュルレアリスムを特集したフランスの研究誌『メリュジーヌ(Mélusine)』の内容紹介「シュルレアリスム研究誌『メリュジーヌ』の日本特集について」(永井敦子)や、同特集に寄せられた「瀧口修造──生涯と作品」(土渕信彦)の元原稿などは、日本のシュルレアリスム研究史から見ても重要なものであろう。

2018/10/08(月)(星野太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)