artscapeレビュー

2021年04月15日号のレビュー/プレビュー

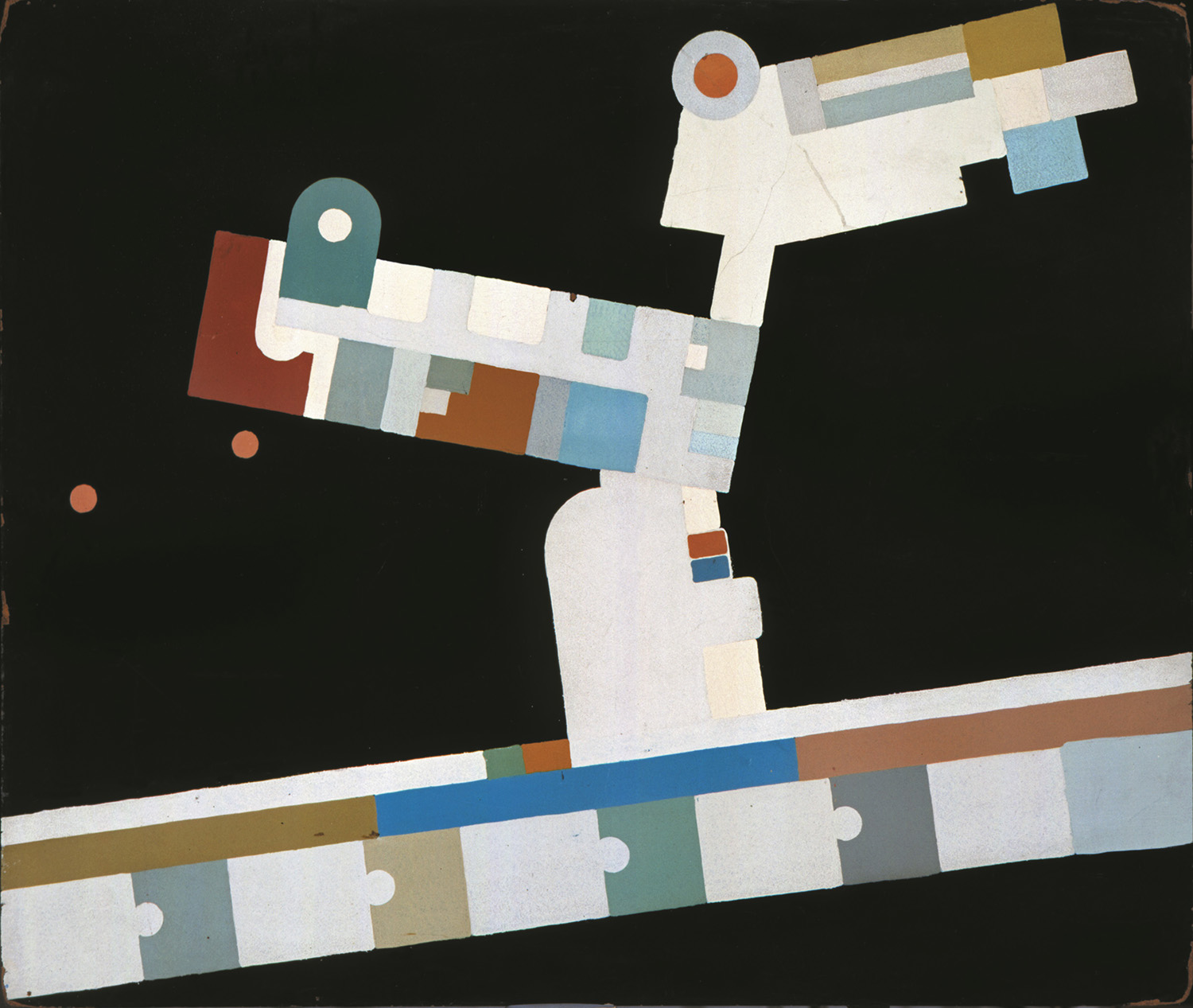

第772回デザインギャラリー1953 企画展「NAKAJO」

会期:2021/03/24~2021/05/05

松屋銀座7階デザインギャラリー1953[東京都]

松屋銀座は、ほかの百貨店にはない何か洗練された雰囲気を持っているように感じる。7階に日本デザインコミッティーが関わるショップやギャラリーを有していることも要因のひとつだが、何よりCIが徹底されているからではないか。それはエレベーターに乗ったときなどに気づかされる。階数ボタンや表示に松屋のオリジナル書体の数字が採用されているからだ。松屋のロゴタイプと同じ、独特の丸みを帯びた細いサンセリフ体である。少々癖のある形態ゆえに印象に残りやすいせいもあるのだろう。ともかく松屋銀座に足を運んで、このオリジナル書体を目にするたびに、気分が少しだけ上がることは確かである。

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

松屋のこのCIに携わったのが、グラフィックデザイナーの仲條正義だ。もう40年以上も前のことになるが、当時、経営危機に瀕していた松屋銀座を生まれ変わらせたCIは、いまだに新鮮さを失っていない。そんな松屋銀座7階デザインギャラリー1953で開催された本展は、仲條の偉業を知るのに十分な会場だった。松屋以外にも、仲條は数々の商業施設のCIを手がけているが、いずれも個性の光るものが多いように思う。

また仲條の代表作のひとつといえば、資生堂の企業文化誌『花椿』のアートディレクションだ。もともと、資生堂宣伝部に所属していた縁から、仲條は独立後に『花椿』のアートディレクターを依頼され、以後40年以上にわたって務め上げた。『花椿』は企業が発信する広報誌のなかでも特別な存在で、出版社が出版するファッション誌とも違い、資生堂のまさに企業文化を象徴する雑誌である。私も若い頃は憧れていたし、同様に夢中になったファンは男女問わず多い。そんな多くのファンを生んだ功労者は、言わずもがな仲條だろう。枠にとらわれず、ある意味自由に、仲條が自身の感性を発揮したことで『花椿』は魅力ある雑誌となった。本展でずらりと並んだそのバックナンバーを観て、やはりどこにも真似できない雑誌だったと痛感する。今年で御年88歳。仲條の精神を受け継ぐ次代のグラフィックデザイナーは誰だろうか。

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

公式サイト:http://designcommittee.jp/2021/03/20210324.html

2021/03/25(木)(杉江あこ)

キリコ「school goods」

会期:2021/03/06~2021/04/09

ギャラリーヤマキファインアート[兵庫県]

ニートになった元夫との日々、祖母の介護、妊娠など、家族や家庭内での私的な経験や自身が抱いた葛藤を見つめ、家族という関係性や親密圏におけるコミュニケーションについて、写真や映像というメディアが持つ距離を介在させて主題化してきたキリコ。前作《mother capture》では、「窓辺の室内で授乳中の女性」を背面から撮影した映像から切り出したキャプチャ画面を写真作品として提示。「母子の親密な身体的コミュニケーション」から、親密さの核となる慈愛に満ちた表情や眼差しを覆い隠し、「母子像」「窓辺の女性像」という女性表象を後ろ姿として反転させる。それは、(不妊治療中である自身が抱く)疎外感と憧憬という複雑で私的な感情とともに、聖母子をはじめとする絵画史上の女性表象への批評性や、孤独さの強調、家庭領域への隔離、授乳スペースの整備など社会的サポートの不十分さといった問いを投げかける。

出産を経て発表された本展「school goods」では、自身の娘が通う幼稚園から「おけいこバッグ」「上履きを入れる巾着袋」などさまざまな「手作りの布小物」を通園用に用意するように指示されたことに対する違和感や疑問が制作の動機となっている。台座に整然と並べられているのは、作家自身が娘のために手作りしたものと同じ型でつくった、手さげバッグ、巾着袋、小物ケース、タオル、スモック、布団カバーなどだ。ただしそれらは、「愛情を込めた手作りの証」である動物やお花のアップリケ、刺繍やリボンなどの装飾、ネームタグがなく、カラフルな色や柄の布の代わりにただの白い布地でつくられている。また、「印象化石」と題された作品群では、1980年代から2010年代までの手芸雑誌をお手本にして手さげバッグや巾着袋をつくり、石膏で型取りしたものを黒縁の標本箱に収めている。約40年前からほとんど変わらない「手作りの布小物」が、「化石」すなわち時間が凍結された太古の遺物として提示される。その「変わらない形」は、時間が止まったかのように「変わらない社会構造」そのものの象徴でもある。戦後以降の主婦向け雑誌や手芸雑誌の誌面をコラージュし、「集合的な声」として可視化する作品は、「個人の問題」ではなく、社会全体が構造的にそうなっていることを示す。

会場風景

会場風景

ここでまず問われているのは、「時間と手間をかけた手作りこそ愛情の証であり、母親(妻)の当然の義務である」とする社会に浸透した価値観である(「通園グッズ」に限らず、「料理」「お弁当」も同様だ)。キリコの作品は、手作りの布小物からアップリケや刺繍といった一切の装飾を剥ぎ取り、無機質な白い物体として還元することで、「愛情」「母性」を自然なものとして自明視する社会的なジェンダー規範に疑問を突きつける。ここで想起されるのは、キッチンやリビングの家電製品や家具、ベッドを無機質な金属でつくり替え、作業音のノイズが響く「工場」「作業現場」として提示するモナ・ハトゥムのインスタレーション《Homebound》である。家庭内で女性たちが従事する家事や育児、ケアを「愛情」「母性」といった美辞麗句で覆って本質を隠すのではなく、それらを徹底して剥ぎ取ることで、再生産労働を「労働」として捉えるよう、見る者は促される。

また、各年代の手芸雑誌の図版をコラージュした作品と並置されることで、「白」という色が持つもうひとつの意味が浮かび上がる。コラージュ作品では、誌面から切り取られた手さげや巾着の写真が、青や水色、黄色、ピンクや赤といった色のグラデーションで並べられている。時代は変わっても、「男の子向け」のデザインは青や水色の布にクルマ、ロケット、恐竜、サッカーボールなどのモチーフが配され、「女の子向け」のデザインはピンクや赤の布にウサギやネコ、花、リボンなどのモチーフが配されている。装飾を欠いた「真っ白の布小物」は、母親の家庭内労働に加え、子ども時代から身の回りの品々を通してすでに醸成されるジェンダー規定を批評的に漂白する。

さらに興味深いのが、「mother’s murmur」と題された作品群だ。同様に白地で縫われた布小物をよく見ると、「わたしのじかんはどこ?」「ひとりでゆっくりたべたい」「My body is for my daughter」といった言葉が白い糸で刺繍されている。その心の声は、じつは蓄光の糸で刺繍されており、光の当たる明るい場所では布の表面にほぼ同化して見えにくいが、「陰」「暗闇」の中でのみぼんやりと浮かび上がる。そこでは、「白」という色が、「作者」が不在の手工芸の領域を「無名」の匿名的な母親たちが担ってきたことを示すとともに、「光」という要素によって、家事や育児、ケアといった「シャドウワーク」について示唆する。表には見えにくい「シャドウワーク」を担う母親の呟きに、文字通り「光を当てる」ことで、その声はかき消されてしまう。光の当たらない陰や暗闇の中でしか、そのかすかな声は聞こえない。だが、声は確かにそこに存在しているのだ。

なお本展は、東京の「Roonee 247 fine arts」での巡回が6月22日(火)〜7月4日(日)に予定されている。

会場風景

関連記事

キリコ展「mother capture」|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年03月15日号)

2021/03/26(金)(高嶋慈)

ママリアン・ダイビング・リフレックス/ダレン・オドネル『私がこれまでに体験したセックスのすべて』

会期:2021/03/26~2021/03/28

京都芸術センター[京都府]

プロのパフォーマーではない60歳以上のシニアを公募し、「性(体験)」を軸に彼ら自身が自らの人生を語るというドキュメンタリー演劇。世界各国で上演を重ねてきた作品の日本版が、KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 SPRINGで上演された。なお、出演者と、後述するように作品中で発言する観客、双方のプライバシーを守るため、上演冒頭で観客全員に「ここで聞いた話は公言しない」という誓約が行われる(本評では個人を特定できないよう配慮し、企画・制作を行なった株式会社precogの許諾を得ている)。

最年長の出演者が生まれた1946年を起点に、一年ごとに「私は○歳です」とのカウントで年齢を重ねながら、具体的な短いエピソードがモノローグ形式で語られ、積み上げられていく。生まれた地域や出生時の状況に始まり、幼少期の記憶、異性の親との身体構造の違いやジェンダーで区別された衣服など「性(別)」への意識の芽生え、マスターベーションの発見、第二次性徴期の心身の変化、性的指向や性自認についての周囲の同級生とのズレ、それを理由とするいじめや疎外感、初体験、ワンナイト、結婚や子どもの誕生、浮気や離婚、かつて惹かれた人との再会、闘病……。マイクの前に一列に座った出演者5名が観客と対面するというシンポジウムのような構造は静的だが、ピンクやパープルの照明や華やかなセッティングが「一般の人々」の人生を表舞台にあげてセレブレーションする。彼らの両脇を司会役のサウンドデザイナーとリモート参加の演出家陣、手話通訳者たちが挟み、10年ごとの区切りで当時流行した楽曲がかかると、出演者ともどもノリノリで踊るパーティータイムとなる。また、要所要所で性生活に関する具体的な質問が観客に投げかけられ、応じた観客と演出家のやり取りも作品の一部を構成する。

[撮影:吉本和樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

語られるエピソードの一つひとつは短く切り詰めて構成されているが、一瞬を切り取ったディティールのなかに情景や心情を喚起させる余韻が埋め込まれており、同時並行で展開する5つの映画を、切断と視点の切り替えを挟みながら早回しのカットで再生して見ているような感覚になっていく。『私がこれまでに体験したセックスのすべて』というタイトルは刺激的だが、生々しい体験について露悪的に語るというのではなく、「性(体験)」を軸に半世紀以上の人生について振り返るというのが作品の核である。そこで浮かび上がるのは、「性」とは他者との関係性であるということであり、嫌悪感や違和感を抱かずに鑑賞できた理由のひとつとして、「性」を消費の対象として扱わない態度がある。

また、本作は、昨年開催予定だったTrue Colors Festival─超ダイバーシティ芸術祭─(日本財団主催)の演目として制作された経緯があり、障害・性・世代・言語・国籍の多様性をフェスティバルテーマに掲げているため、その趣旨にそったさまざまな当事者が出演している。後半生では、90年代のエイズパニックへの不安、2003年に日本で戸籍上の性別変更が法制化されたこと、東日本大震災について言及され、マイノリティをめぐる社会的な出来事や法制度の変化、障害者の性に抑圧的な日本社会など、より大きな枠組みと関連づけて自身のセクシュアリティが語られていく。フェミニズムのスローガンに「個人的なことは政治的なこと」という言葉があるが、「性」は最も個人的なものであると同時に社会的事象や構造と密接に関わって成立するものであることが示される。

初め何者ともわからぬまま現われた5名の出演者は、語りとともにそれぞれの社会的属性を開示し、やがてそれらは後景に退き、最終的にはただ強く美しいそれぞれの輪郭が立ち上がる。2020年を通過し、語りは最年長の出演者が100歳を迎える2046年の未来まで続く。そこで語られるのは、老いや年齢に関わらず、性を主体的に享受したいという思いや夢だ。「性」とは死ぬまで続く生そのものであり、「どう生きたいか」を肯定的に選択して描きながら私たちは生きていけるという希望が込められたラストだった。

[撮影:吉本和樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

*本稿は公開後、 株式会社precogから、本作品の説明についての情報の過不足についてご指摘を受け、一部を改稿して再掲いたしました。(2021年4月19日、artscape編集部)

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 SPRING:https://kyoto-ex.jp

2021/03/28(日)(高嶋慈)

島村恵美写真展「ねこがいる」

会期:2021/03/18~2021/03/29

オリンパスギャラリー東京[東京都]

ねこの写真。当たり前だが、興味ある人には興味あるけど、興味ない人には興味ないだろうね。ぼくは興味ないけど、事情があって行ってみたらおもしろかった。だって、「ねこがいる」という写真展なのに風景写真ばかりで、肝心のねこが見当たらにゃいんだもん。なかには風景のど真ん中にねこが鎮座している写真もあるが、大半の写真にはねこが見つからない。どこに「ねこがいる」と訝りながらよく見ると、画面の端っこに小さく写っていたりする。木陰に隠れていたり、軒先から顔だけ出していたり、ビニールシート越しにこちらを見ていたり、箱の中で昼寝していたり、完全に風景に溶け込んでいる。A3伸(312×439mm)のゴチャゴチャした雑踏の写真に、わずか1センチ足らずの大きさで紛れているのだから、本気で探さなければ見つからない。こうなると作者の術中にはまったも同然、1点1点、画面を隅から隅まで見ていくことになる。またそれだけの凝視に耐える「風景写真」でもあるのだ。

難点は、クイズと同じで、いちど発見したら「ゲームオーバー」、2度と見ないこと。と思ったら、よくよく見るともう1匹見つかったりする。なんだ2匹いたのか、と思ったら3匹も4匹も見つかったりするから油断ならない。二度見三度見必至、こうして画面を隈なく鑑賞せざるをえなくなるのだ。別にねこだけでなく犬にも人にも飛行機にも応用できそうだが、やっぱりなんにでも化ける変幻自在なねこがいちばんだにゃん。

2021/03/28(日)(村田真)

アイノとアルヴァ 二人のアアルト フィンランド─建築・デザインの神話

会期:2021/03/20~2021/06/20

世田谷美術館[東京都]

フィンランドを代表する建築家・デザイナーといえば、アアルトである。アアルトと聞くと、アルヴァ・アアルトを思い浮かべがちだが、彼の側にはつねに妻のアイノ・アアルトの存在があった。本展はタイトルどおり、夫婦二人三脚で取り組んだ、アイノとアルヴァの活躍にスポットを当てたものだ。「アアルト」ブランドを築けたのは、アイノもいたからこそというわけである。夫婦で活躍した世界的デザイナーといえば、ほかに米国のチャールズ&レイ・イームズが挙げられるが、夫は頭脳明晰でモダニスト、妻は感性豊かな芸術家肌で、二人は互いに尊敬し合う良きパートナーという点でも両夫婦は似ているように感じた。これが理想の夫婦デザイナー像なのか……。

アイノ・アアルトとアルヴァ・アアルト 1937 Aalto Family Collection[Photo: Eino Mäkinen]

アイノ・アアルトとアルヴァ・アアルト 1937 Aalto Family Collection[Photo: Eino Mäkinen]

さて、アアルト夫妻がデザインしたのはアルテックの家具やイッタラのガラス器ばかりではない。もちろんこれらも優れた功績のひとつだが、彼らは実にさまざまな方面で活躍した。一貫していたのは「人々の暮らしを大切にする」という視点だ。これは北欧らしい社会主義的視点とも言える。20世紀前半は二つの大戦や世界大恐慌などが起こった激動の時代であると同時に、近代から現代へと生活様式が移り変わった過渡期でもある。そんな時代において、彼らは庶民の生活環境の改善に尽力した。その一例である1930年に発表された「最小限住宅展」が本展でも再現されており、必要最低限のコンパクトさやシンプルさは、いま見ても、また日本人から見ても、共感できるものだった。

展示風景 世田谷美術館

展示風景 世田谷美術館

なかでも私が改めて注目したのは、1933年に建てられた「パイミオのサナトリウム」である。アアルト夫妻の代表作とも言えるこれは、結核患者のための療養施設で、病室棟、外気浴棟、食堂・娯楽室棟、サービス棟、医師住宅、ガレージが総合的に備わった建物だ。結核は結核菌による感染症のひとつで、日本でも戦前は「国民病」と恐れられるほど多くの患者で溢れた。それは欧州でも然りだったのだろう。アアルト夫妻は「病人のための設計」の視点を強く持ち、衛生面はもちろん、病人にストレスや不安をなるべく感じさせず、快適で、明るい気持ちに少しでもなれるように隅々まで配慮した。新型コロナウイルス感染症がいまだ猛威を振るう昨今、この「パイミオのサナトリウム」をただ遺産として讃えるだけでなく、積極的に学ぶべき点は多いのではないかと痛感した。

エイノ・カウリア/アルヴァ・アアルト、パイミオのサナトリウム1階天井色彩計画、1930頃 Alvar Aalto Foundation

エイノ・カウリア/アルヴァ・アアルト、パイミオのサナトリウム1階天井色彩計画、1930頃 Alvar Aalto Foundation

公式サイト:https://www.setagayaartmuseum.or.jp/exhibition/special/detail.php?id=sp00202

※日時指定予約制

※画像の無断転載を禁じます

関連レビュー

アルヴァ・アアルト──もうひとつの自然|杉江あこ:artscapeレビュー(2018年10月01日号)

2021/03/28(日)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)