artscapeレビュー

2021年04月15日号のレビュー/プレビュー

チェルフィッチュ×金氏徹平『消しゴム山』(エクストラ音声「山がつぶやいている」/配信版『消しゴム山は見ている』)

会期:2021/02/11~2021/02/14

あうるすぽっと[東京都]

チェルフィッチュ×金氏徹平『消しゴム山』東京公演では、通常の上演に重ねて音声によるもうひとつの「上演」が行なわれていた。「エクストラ音声」と呼ばれ「山がつぶやいている」とタイトルが付されたそれは、公演会場のあうるすぽっとのホワイエで音声を聴くための機器(受信機とイヤフォン)を借り受けることで聴取可能になる。作・演出の岡田利規が書き下ろし、俳優の太田信吾が読み上げるテキストは舞台上の出来事に新たなレイヤーを付加し、舞台上のそれとは異なる光景を私の脳裏に描き出した。

演劇公演における音声ガイドは一般的に、視覚障害者などへの情報保障として舞台上の出来事を音声で描写し伝達するものとして導入される。「山がつぶやいている」もまた(貸出の受付で情報保障のための音声でないことはアナウンスされてはいるものの)、開演前から冒頭にかけては舞台上の情景の描写のように聞こえる。「舞台は 一面 剥き出しの 更地」。「モノたちで 埋め尽くされている」。「舞台には 巨大な直方体が 三角形が 筒が (中略) 粘土が 透明な液体で満ちた 透明なボトルが などなどが」。なるほど、舞台上には金氏徹平の手による無数のオブジェが並んでいる。やがて「登場しました ヒトたちが 舞台に 六人」。

だが、次のテキストはどうだろうか。「舞台上を 眺め回しつつ うろうろ モノたちを 検討しています 材質 形 大きさ」「これだという ひとつ定めて その モノと 佇まいの波長を 照らし合わせている それを グループの残りの ヒトたちは 見ている」。たしかにそれは俳優たちのふるまいを描写したものではあるのだが、テキストは舞台上で起きている出来事=外面の描写というラインを越え、行為の意図の記述にまで踏み込んでいる。それが可能なのは誰か。もちろん作者である。「エクストラ音声」はまず第一に『消しゴム山』の「解説」として機能し、観客に作品の「理解」を促す。

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

そう考えると、冒頭で聞こえてきた「更地」という言葉にも舞台面という以上の意味を読み込むことができるだろう。『消しゴム山』はもともと、岡田が岩手県陸前高田市で津波被害を防ぐための高台の造成工事を目撃したことからスタートしている。周囲の山を削った土で地面の嵩上げが行なわれ、驚異的な速度で人工的につくり替えられていく風景を目にした岡田は「人間的尺度」を疑う作品を構想し始めたのだという。「更地」という言葉は津波によって一変した風景を、さらに工事によって再び一変する風景を舞台上に呼び込む。

「舞台の地面 その上を 撫でる風 土埃」「舞台は 工事現場」。もちろん舞台上に「地面」はなく「土埃」もない。そこは「工事現場」ではない。つるりと黒い舞台面には無数の色鮮やかなオブジェが置かれているばかりだ。しかし無数のオブジェに囲まれ壊れた洗濯機をめぐって会話する人々は、同時に工事現場にも立っている。それは例えば、首都圏に住む私の生活が、福島の原子力発電所から来る電気によって支えられていたということと重なってはいないだろうか。

「空がひろがっている」。「雲が浮かんでいる」。「地平線がひろがっている」。もちろん舞台上には空も雲も地平線も、あるいはそれらを表象する何かさえない。だがそれでも「そこに向かって ヒトは せりふを言っている」と声は語る。私が劇場で目撃しているものとは異なる景色が「そこ」には広がっている。声はそうして、私の意識を私には見えていないものへと向けさせる。

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

『消しゴム山』は配信版がオンライン型劇場「THEATRE for ALL」で2021年4月30日まで配信されている。「エクストラ音声」と同じように別途付されたタイトルは『消しゴム山は見ている』。もともと、映像の収録に使われるカメラやマイクは人間の視聴覚が捉えきれない情報も拾い上げる非人間的なデバイスであり、その意味で『消しゴム山』のコンセプトを体現する存在でもある。『消しゴム山は見ている』ではさらに、舞台を真上から捉えるカメラやモノの視点を体現するカメラなどによって撮影された映像を組み合わせることで、劇場の客席からヒトの観客が観るそれとは異なる『消しゴム山』を立ち上げている。『消しゴム山は見ている』はコンセプトを理解するという意味では劇場版『消しゴム山』よりもわかりやすくさえあり、劇場版を見た観客にとっては自分のそれとは異なる視点を体感できる映像作品となっている。

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

『消しゴム山』:https://www.keshigomu.online/

チェルフィッチュ:https://chelfitsch.net/

関連記事

非力さを再考する|田中みゆき(キュレーター):キュレーターズノート(2020年01月15日号)

没入するモノたち──チェルフィッチュ×金氏徹平『消しゴム山』|池田剛介(美術作家):フォーカス(2019年10月15日号)

2021/02/12(木)(山﨑健太)

関西の展覧会から異なる時代の卒業設計を考える

[奈良県、京都府]

関西において異なる時代の卒業設計を考える機会を得た。「帝国奈良博物館の誕生─設計図と工事録にみる建設の経緯─」展(奈良国立博物館)は、片山東熊の設計によって、1894年に竣工した日本の最初期のミュージアムをテーマとしている。設計や建設に関する詳細な過程を記した文書のほか、詳細図、実寸図面、大工に装飾のデザインを指示するためのドローイングなど、よく残っていたと感心する貴重な資料を公開したものだ。これらの資料から、古典主義や「博物館」というビルディング・タイプの日本導入の苦労がうかがえる。もっとも、現在の博物館に比べると、平面は驚くほど簡素だ。また安易に「~様式」の言葉を使い、説明を片付けない解説にも好感がもてる。

なお、片山の卒業論文と卒業設計《School of Art》(1879)も展示されていたが、前者の内容はいまいちだった(ジョサイア・コンドルも「英文はうまいが」と講評していた)。東京大学工学部の建築学科の第1期生であり、近代建築史の重要人物だからといって、卒業時の作品がすごいわけではない。なお、この展覧会はとてもよかったのだが、一点惜しいと思ったは、会場を出ると、すぐ近くに対象となる建築があるのだから、そちらへの見学をうながす解説付きのハンドアウトがなかったことだ。

片山東熊設計《帝国奈良博物館》(現在の奈良国立博物館なら仏像館)外観

《帝国奈良博物館》の側にある池と庭園

「帝国奈良博物館の誕生」展、展示パネルより

京都国立近代美術館に巡回した「分離派建築会100年」展は、展示品をぎゅうぎゅう詰めに並べるしかなかったパナソニック汐留美術館よりもかなり会場が広いおかげで、木村松本建築設計事務所の会場構成が効いている。そして目玉となる分離派のメンバーによる1920年の卒計展示も、十分な空間を確保されていた。明治時代の片山は、西洋の様式建築を吸収することが国家的な使命だったのに対し、大正時代の分離派は建築を芸術ととらえ、自己の表現をめざしている。卒業設計の図面を見るだけで、時代の変化がよくわかるだろう。ただし、分離派のメンバーも一枚岩ではない。それぞれの作品を比べると、石本喜久治は細部までデザインが巧く、山田守はすでに量塊の造形や組み合わせにおいて個性を発揮しているが、学者になった森田慶一の図面は未完成という印象を受ける。

「分離派建築会100年」展、展示風景

「分離派建築会100年」展、展示風景

そして令和の卒計である。京都のみやこめっせで開催された「Diploma x KYOTO’21」の2日目の講評会に審査員として参加し、関西圏の大学の卒計をまとめて見る機会を得た。コロナ禍で模型が十分に作れないのではと思っていたが、意外にみな頑張っていたのが、印象に残る。審査は、議論によって行なわれたが、総じて世界観の強度と独創性が勝負になった。いかにも優秀なよくできた作品ではなく、まさかこれが上位に残るとは思わなかった作品が、掘り下げると、予想外の力を発揮し、1位になるような展開は、発見的でおもしろい。それまでの価値観を更新するからだ。

ところで、学生が自主的に卒計イベントを企画し、外部のゲストを招き、講評会を行なうという文化は、昔から存在したわけではない。それこそ「Diploma x KYOTO」が嚆矢であり、1990年頃だった。したがって、片山や分離派の時代にはなかったものである。また以前は表現も図面が中心だった(現在は模型も重要)。ただ、分離派のメンバーが、すぐに百貨店で卒計を展示し、世に問うたことは画期的である。

「帝国奈良博物館の誕生─設計図と工事録にみる建設の経緯─」展

会期:2021/02/06〜2021/03/21

会場:奈良国立博物館

「分離派建築会100年」展

会期:2021/01/06〜2021/03/07

会場:京都国立近代美術館

「Diploma x KYOTO’21 京都建築学生之会 合同卒業設計展」

会期:2021/02/27〜2021/03/01

会場:京都市勧業館みやこめっせ

2021/02/27(土)(五十嵐太郎)

普後均、魚本勝之「at the same time」

会期:2021/02/27~2021/03/14

MEM[東京都]

普後均と魚本勝之は、2018年に面白い写真のプロジェクトを開始した。それぞれ自分がいる場所で、同じ時刻に写真を撮るという試みである。遠く離れた場所、たとえば稚内と沖縄、シエナと東京でシャッターを切る場合もあるし、国内の比較的近い場所で撮る場合もある。いつ、どこで撮影するかは、ほとんど思いつきと偶然の産物だ。そうやって撮りためた写真は、2020年春までに2枚1組で40点ほどになった。今回のMEMでの二人展には、そのうち12点が展示されていた。

コンセプトは単純だが、結果はなかなか含蓄が深いものになった。DMに使った、魚本が台風で倒れた樹を東京で、普後が窓越しの樹木をボローニャで撮影した写真のように、微妙なシンクロニシティを感じさせるものもある。だが大部分は、まったく関係がない2つの場面が写っているだけだ。とはいえ写真を見る者は、二人の写真家がなぜその場所にいて、この眺めを撮ったのかと疑問に思うのではないだろうか。写真を撮るという行為そのものに潜む「魔」のようなものが、ふと顔を覗かせているようにも見えてくる。魚本は元々普後が主宰するワークショップで写真を学んだということだが、グラフィック・デザイナーとして経験を積んでおり、その撮影の技術はかなり高い。二人の写真のクオリティの高さ(的確な構図、シャッターチャンス)が、このプロジェクトの支えになっていることは間違いない。

まだ続きそうではあるが、逆にあまり長く続けると、二人の写真のこの絶妙なバランスが崩れてしまいそうでもある。今回の展覧会をひとつの区切りとして、別なやり方を考えてみてもいいかもしれない。

2021/03/05(金)(飯沢耕太郎)

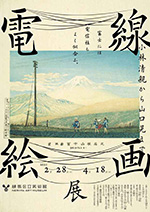

電線絵画展─小林清親から山口晃まで─

会期:2021/02/28~2021/04/18

練馬区立美術館[東京都]

「電線絵画」とはなんと刺激的なタイトルか。聞いた瞬間から見に行きたくなった。電線という近代的なテクノロジーとアナログな美術とのミスマッチな組み合わせがまず目を引く。しかも「電線絵画」には「日本独特の」というニュアンスが入るうえ、近年都心ではほとんど見かけなくなったことからレトロな響きも感じられる。もう見る前からタイトルだけで勝ったも同然の企画展。

最初の作品は、黒船来航の翌年1854年に描かれた《ペリー献上電信機実験当時の写生画》。題名どおり、ペリーが2度目に来日したとき横浜で電線を張って実験した光景を、警固に当たった松代藩士の樋畑翁輔が密かにスケッチしたものだという。おそらく関内だろう、沖に黒船が停泊し、手前に電柱と電線が見える。その次は20年の年月を経て電線が実用化されてから、小林清親が描いた《東京五大橋之一 両国真景》や《常盤橋内紙幣寮之図》など一連の東京風景となる。清親の浮世絵は何度も目にしたはずだが、近代的な橋や洋風建築、それとは裏腹のチョンマゲ姿の大衆ばかりに気をとられて電線が目に入らなかったなあ。新橋―横浜間を走る蒸気機関車を描いた《高輪牛町朧月景》では、線路に並行して電線が張られているため、まるで「電車」を予言しているかのようだ。また、落合芳幾の《東京日日新聞 第百十一号》は相撲の興行先で火事に遭い、2人の力士が命がけで電柱を守った話を描いた錦絵だが、画面中央にドーンと屹立する電柱がまるでペニスに見えてならない。

電線は西洋から輸入された近代の産物だから、浮世絵より洋画にたくさん登場するだろうと思ったら、そうでもなさそうだ。明治期のものでは五姓田義松の《横浜亀ノ橋通》、高橋由一の《山形市街図》など数えるほどしか展示されていない。浮世絵が卑近な時事ネタを扱うことで維新後も生き残ったのに対し、洋画は西洋の古典絵画のごとく普遍的な美を求めようとしたから、電線は省かれたのかもしれない。たとえば、有名な岸田劉生の《道路と土手と塀(切通之写生)》には電線も電柱も描かれていないが、画面下を横切る2本の黒い線が電柱の影であることは、別の角度から描いた同じ場所の絵からわかる(本展には後者のみ出品)。もちろん前者が重文に指定されたのは電柱が描かれていなかったから、というわけではないだろうけど、電線や電柱が描かれていたらずいぶん違った印象になったはず。

いずれにせよ、電線は普遍的な美からは「邪魔」な「うるさい」存在とみなされたことは確かだろう。でも逆に、日本の猥雑な都市風景をリアルに描こうとすれば、電線は必要不可欠なモチーフとなる。山脇信徳、小絲源太郎、佐伯祐三らの電線を画面に入れた油絵には、パリでもロンドンでもない東京ならではの雑駁な空気感が漂っている。そして戦後になると、まさに「電線絵画」としかいいようのない朝井閑右衛門の「電線風景」シリーズに行き着く。アトリエの窓から見える鉄道架線や電線の交錯する風景を描いたもので、まるで電線上を流れる電流を視覚化したような不気味な光景になっている。現代では、昭和レトロな漫画『趣都』の「電柱でござる!」の巻を出品した山口晃にトドメを刺すが、その山口は電線や電柱は風景の「邪魔物」ではなく、むしろ電線・電柱なくして日本の風景は成立しないとまでいうのだ。電線だけで近代日本の風景画史を綴った好企画。

2021/03/05(金)(村田真)

フロレンティナ・ホルツィンガー『Apollon』上映会

会期:2021/03/05~2021/03/06

ロームシアター京都[京都府]

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 SPRINGの公式プログラム。コロナ禍を受けて映像上映会となったが、作品の熱量をあますところなく見せつけた。

釘や刃物を身体に突き刺す、剣を飲み込むなどの芸を見せるサイドショー(見世物)×バレエ×マシン・トレーニング×ボディビル×ロデオ・マシンにまたがるエロティックなパフォーマンス×スプラッター×緊縛・SMプレイ×自傷行為×スカトロの融合。タトゥーやピアッシングなど身体改造、肉体を鍛え上げることと破壊すること、痛みと渾然一体の快感とそれを眺める消費の快楽のありとあらゆる実例が、全裸の女性パフォーマー6人によって次々と展開されていく。悪趣味なエログロの極みのような作品だが、その根底には、(女性の)身体が「規範的な美」「エロスの対象」として消費されることへの抵抗という強靭な知性が支えている。

自身も出演するフロレンティナ・ホルツィンガーは、ウィーン出身の気鋭の振付家。サドやバタイユといった「タブーの侵犯と快楽」をめぐる思想的系譜と同時に、「裸体の饗宴による血と痛みとエロティシズムの祭儀」という性質は、ウィーン・アクショニズムの系譜上にあると言える。そこに、『スター・ウォーズ』の引用などポップカルチャーやサイドショーの要素を総動員しつつ、ウィーン・アクショニズムの男性作家たちにおいて看過されてきたジェンダーの問題を問い直す点に、ホルツィンガーの企図と意義がある。

冒頭、タトゥーの入った全裸の肉体を晒した女性パフォーマーが登場し、長い釘を舌で舐め、ハンマーで叩いて鼻の穴の奥へと貫通させていく。その後ろでは、同様に全裸の女性2人が、ウォーキング・マシンの上で淡々と歩行に従事している。鼻、すなわち「穴」の中へ侵入する「釘」は疑似的なペニスであり、薄ピンク色の細長いバルーンを指でしごきながら喉の奥へ押し込んで飲み込む、尖った剣を飲むといった芸が、疑似的なセックスとして幾度も反復される(飲み込んだバルーンがしぼんだ塊となって肛門から引っ張り出される芸は、後半の排泄芸とスカトロを予告する)。舞台中央には、雄牛をかたどったロデオ・マシンが鎮座し、全裸でまたがった女性たちがエロティックに腰をくねらせている。別の女性パフォーマー2名が相対し、バーベルを持ち上げ、ボディビルダーよろしくポーズを決め、アクロバティックな組体操を見せる。中盤では、首にロープをかけて宙吊りになる危険な曲芸の練習が繰り返され、その両脇では、トウシューズを履いてポワント(爪先立ち)で長時間足踏みをし続ける女性たちが、苦痛の表情は一切見せず、なまめかしくも力強いポーズを彫像のように取り続ける。スポーツやバレエというスペクタクルがはらむ、「視線に供せられる」身体とその消費。その「高尚さ」が、サーカスの曲芸やフリークショーと同質であることを、本作は淡々と暴き出す。

[Photo by Radovan Dranga]

皮下注射針を腕に貫通させ、先端に挿したロウソクに火をつけた「人間バースデーケーキ」が歌い踊る、緊縛プレイ、血しぶき舞う自傷とスプラッター、ガラス瓶への排泄、その黒い固形物を皆で食べるスカトロプレイを経て、終盤では、裸身に降りかかる火花をものともせず、雄牛をかたどったロデオ・マシンをチェーンソーで斬り、解体する。剥き出しになった機械の上にまたがり、なおも腰を振るパフォーマー。女王のように君臨する彼女の周りに、互いの肛門に指を突っ込んで列をなしたほかのパフォーマーが集まり、勝利と栄光のポーズを決め、幕となる。

[Photo by Radovan Dranga]

[Photo by Radovan Dranga]

上演中、舞台中央で玉座のように鎮座し続ける「角の生えた雄牛」は、ゼウスの化身であり、女性をまたがらせて快楽を与え続けるロデオ・マシンは男根の謂いである。舞台上では不在であるからこそ、支配力を及ぼし続ける男性性の象徴。それは、本作中の台詞でも「バランシンをともに倒すのだ」と言われるように、『アポロ』(1928)を振付け、バレエ界に父として君臨するジョージ・バランシンも示唆する。その雄牛=神=男性性の象徴=「父」としてのバランシンを文字通り解体し、「ハリボテ」であることを暴くために、ありとあらゆる「逸脱的」な快楽のプレイが延々と召喚され続けていたのだ。冒頭の前口上で「紳士淑女、そしてその中間にいるすべての皆さん」と呼びかけていたように、本作はまた、規範的なジェンダーの境界にも攪乱を仕掛ける。ピンマイクに仕掛けた変声機で「低い男声」に変換してしゃべり、口ひげを付けたパフォーマーたちは、ドラァグクイーンやクィアなパフォーマンスを想起させる。「男性の性の対象」および「生殖に結びついた正常な性愛」に対する反旗が、最終的に「性別のない機械」とのセックスを称揚するという提示自体は(見かけのショッキングさに反して)じつは妥当だとも言えるが、女性の肉体の強靭さと「舞台上のパフォーマー自身が主体的に楽しむんだ」という強い意志が、爽快さと圧倒的な熱量をたたえていた。

[Photo by Radovan Dranga]

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 SPRING:https://kyoto-ex.jp

2021/03/06(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)