artscapeレビュー

2021年08月01日号のレビュー/プレビュー

アナザーエナジー展:挑戦しつづける力 ─世界の女性アーティスト16人

会期:2021/04/22~2021/09/26

森美術館[東京都]

会場に入って最初に出会うのは、数十本の角材を立てた上にピンクやオレンジの布をかぶせ、大きな石の塊(に見せかけたハリボテ)を載せたインスタレーション。頭でっかちで崩れそうだが、ハリボテ感がありありで危機感がなく、むしろポップな色彩も相まってユーモラスでさえある。フィリダ・バーロウの《アンダーカバー2》という作品だ。その次は、ブラジルの地図や北斎の浮世絵などをコラージュした版画や映像を見せるアンナ・ベラ・ガイゲル、その次は、巨大な樹皮布に南洋の装飾パターンを描いたロビン・ホワイト、さらに、街頭で365人の参加者が議論している映像を流すスザンヌ・レイシー、と続く。

これだけでは、いったいなにがテーマなのか、どんな基準で作品が選ばれたのか見当がつかない。が、16人の出品作家がすべて女性で、年齢は満でいうと72歳から106歳までと高く、いずれも半世紀かそれ以上のキャリアがあり、にもかかわらず草間彌生のような著名作家が少なく、出身地は欧米に限らずアジア、中南米など14カ国にまたがると聞くと、なんとなく企画の意図が浮かび上がってくる。つまり、西洋の白人男性が築き上げてきたマッチョな美術史からこぼれ落ちた、もうひとつの現代美術にスポットを当てようとの意図が。

例えば、最年長のカルメン・ヘレラの絵画と彫刻は、半世紀以上前に抽象表現主義から派生したカラーフィールド・ペインティングやミニマルアートを彷彿させるが、彼女はまさにその世代。しかも驚くことに、1950年代と2010年代の作品を並べてもどちらが新作か旧作か見分けがつかないほど、一貫した姿勢を保ち続けているのだ。だがそれはモダニズムの進歩史観には逆流するものであり、キューバ出身の彼女の名前を知る人は少ない。古新聞や空き缶などの廃棄物を陶で再現した三島喜美代の立体は、ポップから派生したスーパーリアリズム彫刻の一種と見ることもできる。しかし、陶芸と現代美術にまたがる越境性やトリックアートのような表現、そして関西を拠点とするせいか、彼女もアートシーンの表舞台に立つことはなかった(もっともこれを機に急激に注目が集まりつつあるが)。

同様に、リリ・デュジュリーはミニマルアート、キム・スンギはコンセプチュアルアート、最年少のミリアム・カーンは新表現主義といったように、彼女たちがデビューした時代の美術動向に影響を受けたことは明らかだが、それぞれの運動の中心にいたわけではない。それはもちろん才能がなかったからではなく、彼女たちが「女性」だったからであり、欧米の白人男性が紡いできたモダニズムの理論からはみ出していたからにほかならない。ではなにがはみ出していたのかといえば、モダニズムによって軽視されてきた社会性であり、排除されてきた地域性であり、そしてなにより長らく抑圧されてきた女性性だろう。

例えば、三島の作品は忠実に再現されたゴミの存在感に目を奪われがちだが、それを大量消費社会への警鐘と読むこともできるし、ロビン・ホワイトの巨大な平面作品は、南太平洋の伝統工芸の素材と手法を用いた女性たちの共同作業によってつくられていることに意味がある。また、スザンヌ・レイシーの映像《玄関と通りのあいだ》は、まさに女性問題を話し合うドキュメントだし、反戦や反核運動にも関わるミリアム・カーンの《美しいブルー》という作品は、題名どおり美しい青が印象的だが、じつは海に沈んでいく難民を描いたものだ。こうしたモダニズムが削ぎ落としてきた「余剰分」を、彼女たちは美しさ、豊かさとして採り入れ、拡大してきた。驚くべきは、みんなそれを半世紀にわたって継続してきたことだ。「アナザーエナジー」とはその持続力を指すのだろう。

2021/07/08(木)(村田真)

サーリネンとフィンランドの美しい建築展

会期:2021/07/03~2021/09/20(※)

パナソニック汐留美術館[東京都]

※日時指定予約を実施

「ルオー」「建築・住まい」「工芸・デザイン」という三本柱をもつパナソニック汐留美術館は、おおむね年に1回は建築の企画展を開催している。今年のテーマは「フィンランド」としながらも、日本に多くのファンがいて、何度も展覧会が行なわれたアルヴァ・アアルト(1898-1976)ではなく、彼よりも四半世紀早く生まれ、フィンランドのモダニズムの先駆けとなったエリエル・サーリネン(1873-1950)にスポットを当てたのが、特筆すべき点だろう。

「サーリネンとフィンランドの美しい建築展」展示風景

まず全体の「プロローグ」として、19世紀に編纂され、フィンランドのナショナリズムの起源となった民族叙事詩の『カレワラ』が紹介される。「第1章 フィンランド独立運動期」が、エリエルを含むGLS建築設計事務所が手がけた1900年のパリ万博の《フィンランド館》、《ポホヨラ保険会社ビルディング》(1901)、《フィンランド国立博物館》(1910)をとりあげるのだが、アール・ヌーヴォー的な意匠に対し、『カレワラ』に由来するクマやフクロウなど、ヨーロッパの辺境ならではの異色の装飾が付加されているからだ。また諏佐遥也が制作した模型や、アアルト大学によるCGが、《フィンランド館》の立体造形も詳細に伝える。

《ポホヨラ保険会社ビルディング》

「第2章 ヴィトレスクでの共同制作」は、GLSの3人、すなわちゲセリウス、リンドグレン、サーリネンがスタッフとともに築いた理想の芸術家コミュニティを紹介し、《ヴィトレスク》(1903)のダイニングルームの実物大の再現展示がハイライトになる。またカラフルな図面も美しい。なお、学芸員の大村理恵子によれば、コロナ禍のため、海外からクーリエを担当する学芸員が来日できないため、時間をかけて、オンラインの画面を通じ、開梱した作品の状態を詳細に確認してから、設営したという。

「第3章 住宅建築」は、GLSが得意とした居住の空間を選び、装飾に彩られた《ヴオリオ邸》(1898)や《エオル集合住宅・商業ビルディング》(1903)などを紹介する。「第4章 大規模公共プロジェクト」は、重厚な《ヘルシンキ中央駅》(1914)、ロシアから建設の許可が出なかった実現されなかった「国会議事堂計画案」(1908)、住宅開発計画などだ。そして「エピローグ」は、シカゴ・トリビューン本社ビルのコンペ2等案(1922)を契機に、政情不安の祖国を離れ、アメリカに移住し、新天地での仕事や息子エーロによる家具などがとりあげられる。

《ヘルシンキ中央駅》

《ヘルシンキ中央駅》

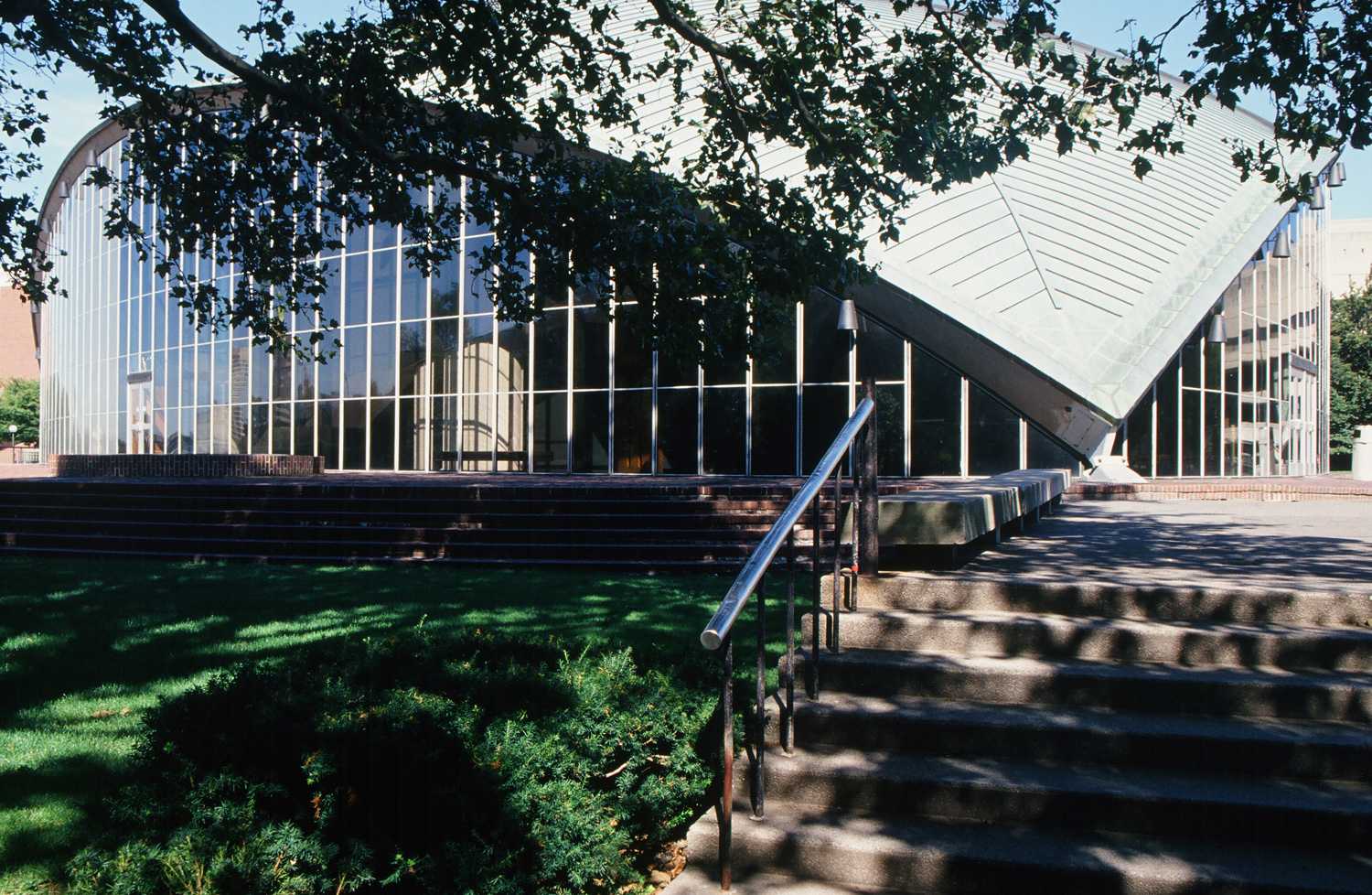

息子のエーロ・サーリネンによって設計された《クレスゲ・オーディトリアム》(1955)

息子のエーロ・サーリネンによって設計されたNY・JFK国際空港《旧TWAターミナル》(1962)

本展は、装飾を排除したモダニズムが登場する前の、建築の豊かさを感じさせる内容だった。また久保都島建築設計事務所による小部屋を設けた会場構成、シンプルな動線、光の効果も効いている。

公式サイト: https://panasonic.co.jp/ls/museum/exhibition/21/210703/

2021/07/08(木)(五十嵐太郎)

よみがえる沖縄1935

会期:2021/06/05~2021/07/25

九州産業大学美術館[福岡県]

1935年7月13日〜22日付の大阪朝日新聞に「海洋ニッポン」と題する記事が連載された。同社新聞社写真部の藤本護が撮影し、社会部記者の守山義雄が沖縄で取材してまとめたものである。その後、記事も写真もすっかり忘れられていたのだが、約80年後に277カットのフィルムがおさめられた箱が見つかり、戦前の貴重な記録がふたたびよみがえることになった。本展では、既に写真集『沖縄1935』(朝日新聞出版、2017)として刊行されている写真群を再構成して展示している。

戦前の沖縄の写真といえば、鎌倉芳太郎が1924-25年、1926-27年の「琉球芸術調査」に際して撮影した首里城などの建物や文化財の写真、木村伊兵衛が1936年に撮影した沖縄の人や暮らしの写真などが知られている。だが、朝日新聞社の1935年の写真も、別な意味で興味深い。糸満の漁師たち、古謝のサトウキビ栽培、久高島の墓などを、あくまでもジャーナリスティックな視点で切り取り、明確なメッセージとともに読者に伝えようとしているからだ。もはや失われてしまった戦前の沖縄の空気感が、いきいきと伝わる写真群といえる。

今回はさらに、東京大学大学院情報学環・渡邊英徳研究室によって、モノクローム写真の何枚かをカラー化するという試みも為された。AIを使って画像を読み込み、自動的に色をつけるシステムを用いるとともに、当時を知る人の記憶を掘り起こして色合いを再現している。カラー写真の効果は驚くべきもので、80年以上前の時空間にタイムスリップする感覚を味わうことができた。

2021/07/09(金)(飯沢耕太郎)

植物 地球を支える仲間たち

会期:2021/07/10~2021/09/20

国立科学博物館[東京都]

植物の展覧会って、なんか地味そうだ。なぜそう思うかというと、動物と違って「動かない」からだ。やはり動かないものには反応しない、興味を示さないというのは、まさに動物の特性なのだと思う。もうひとつ地味に感じるのは、これも動物と違って植物には「顔がない」からだ。たとえゲジゲジでもダイオウグソクムシでもミジンコでも、顔さえあればそこを窓口に入っていきやすいし、キャラクタライズしやすいし、親しみも感じられる。しかし植物には顔はないけど、花はある。花はだいたい上のほうに咲くので顔に近いし、植物のなかでは唯一華やかな部分だ。逆に植物から花がなくなってしまえば、人間は見向きもしなくなるだろうし、おそらくほかの動物も蜜を採れないので離れていくはず。

なんの話をしているのかというと、植物と動物は相互に依存しながら地球上にはびこっているにもかかわらず、あまりに姿かたちや生活様式が異なるため、互いに知らんぷりをしていてもったいないということだ。だからこの「植物」展を見に行こう、とPRしたいわけではなく、植物は動物(人間)中心の世界観の外にいるので、物事を裏側から見るアート的思考に大きなヒントを与えてくれるかもしれない、と言いたいのだ。それがこの展覧会を見に行った理由にほかならない。

同展は「植物という生き方」「植物はどのように進化してきたか?」「本当は怖い植物たち」など6章に分かれ、その機能から形態、進化まで写真や模型、実物、データなどを使って多面的に見せている。植物の基本は先にもいったように、動かないことだ。いわば不動産生物。動かないから大きくもなり、長生きもする。第2章の「地球にはどんな植物が存在しているか?」では、最大サイズの植物を紹介。アメリカ西海岸に自生するセコイアメスギは身長115メートルに達し、幹の体積は530立方メートルに及ぶ。メキシコラクウショウは幹周り36メートルを超し(直径10メートル以上)、樹齢は2000-3000年といわれる。人間というか、動物のスケールをはるかに超えているのだ。

カタログには、地球上における生物の存在量を比較したグラフが載っていて、すこぶる興味深い。それによると、全生物の総量は炭素原子換算で約545ギガトン、うち植物が450ギガトンを占めるそうだ。つまり地球生命体の8割以上が植物なのだという。植物の次に多いのが細菌で70ギガトン、菌類が12ギガトン、動物はたった2ギガトン、つまり0.4パーセントを占めるにすぎない。では動物のうちでいちばん多いのはなにかというと、人間ではなく昆虫などの節足動物で、動物全体の約半分の1ギガトン、魚類が0.7ギガトン、以下、ミミズなどの環形動物、タコなどの軟体動物、クラゲなどの刺胞動物などが続き、人類はなんと0.06ギガトン、生物全体の0.01パーセントにすぎないのだ。これは驚き。地表に75億もはびこる人間だが、植物に比べればじつに7500分の1、ミミズやタコやクラゲにもかなわない微々たる存在であることがわかる。人間中心の世界観をことごとく粉砕してくれるに十分な展覧会。

2021/07/09(金)(村田真)

横田大輔個展 Alluvion

会期:2021/07/10~2021/08/07

RICOH ART GALLERY[東京都]

銀座4丁目交差点の三愛ビルにオープンしたギャラリー。この三愛ビル、1963年の開業間もないころ親に連れられて来たことがある。まだ超高層ビルもない時代、日本一の繁華街に建った珍しい円筒形のビルだったのでよく覚えている。調べてみたら、このビルはリコーの創業者が建てたもので、正式名称を三愛ドリームセンターという。東京オリンピック直前の、いかにも昭和なネーミングだ。長じて、このビルの前は画廊まわりのたびに何百回も通り過ぎることになったが、入るのはじつに58年ぶり。

リコーアートギャラリーはビルの最上階8、9階にあり、来年3月までの期間限定で、リコーの「StareReap(ステアリープ)」と呼ばれる2.5次元印刷技術を使ってアーティストとともに作品を制作し、紹介していく。このStareReap、原理はさっぱりわからないが、「リコー独自のインクジェット技術によって凹凸や質感などをリアルに再現することが可能」なのだそうだ。要するにフラットな写真を浮き彫りのように半立体化する技術のことであり、その技術を使って若手作家とコラボレーションするプロジェクトを進めていこうということだ。その第1段は梅沢和木で、第2段が今回の横田大輔。おもしろいのは、どちらの作品も立体感はあるけどブツ撮りした写真ではなく、デジタル画像だったりフィルムを化学的に処理したプリントであること。つまりオリジナルが平面のものに、あえて凹凸をつけているのだ。そう考えれば「余計なお世話」をしているわけだが、実際に見てみると視覚だけでなく皮膚感覚に訴えるものがあり、思わずほおずりしたくなっちゃうほど。

しばしば筆跡まで立体的に再現した複製名画が通販などで売られているが、あれを千倍くらい精密にしたものと考えればいい。違うのは、名画の表面にはもともと凹凸があるのに対し、StareReapは厚みのない平面にわざわざ凹凸をつけること。横田の「Color Photographs」は、まるで抽象画を接写したかのような絵具の質感を感じさせるが、実際は「フィルムに直接光学的、化学的な変化を起こし、さまざまな色の皮膜がよれたり重なり合ったりする状態を撮影したシリーズ」。今回はその複雑な色彩や形態に合わせて恣意的に層を重ねて立体化している。写真は本来3次元のものを2次元化するが、横田の写真は初めから2次元で完結している。それをどっちつかずの2.5次元化したのが今回の作品といえばいいか。だからでき上がった作品はオリジナルでもコピーでもない、また別の新しい創造物。

2021/07/09(金)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)