artscapeレビュー

2021年08月01日号のレビュー/プレビュー

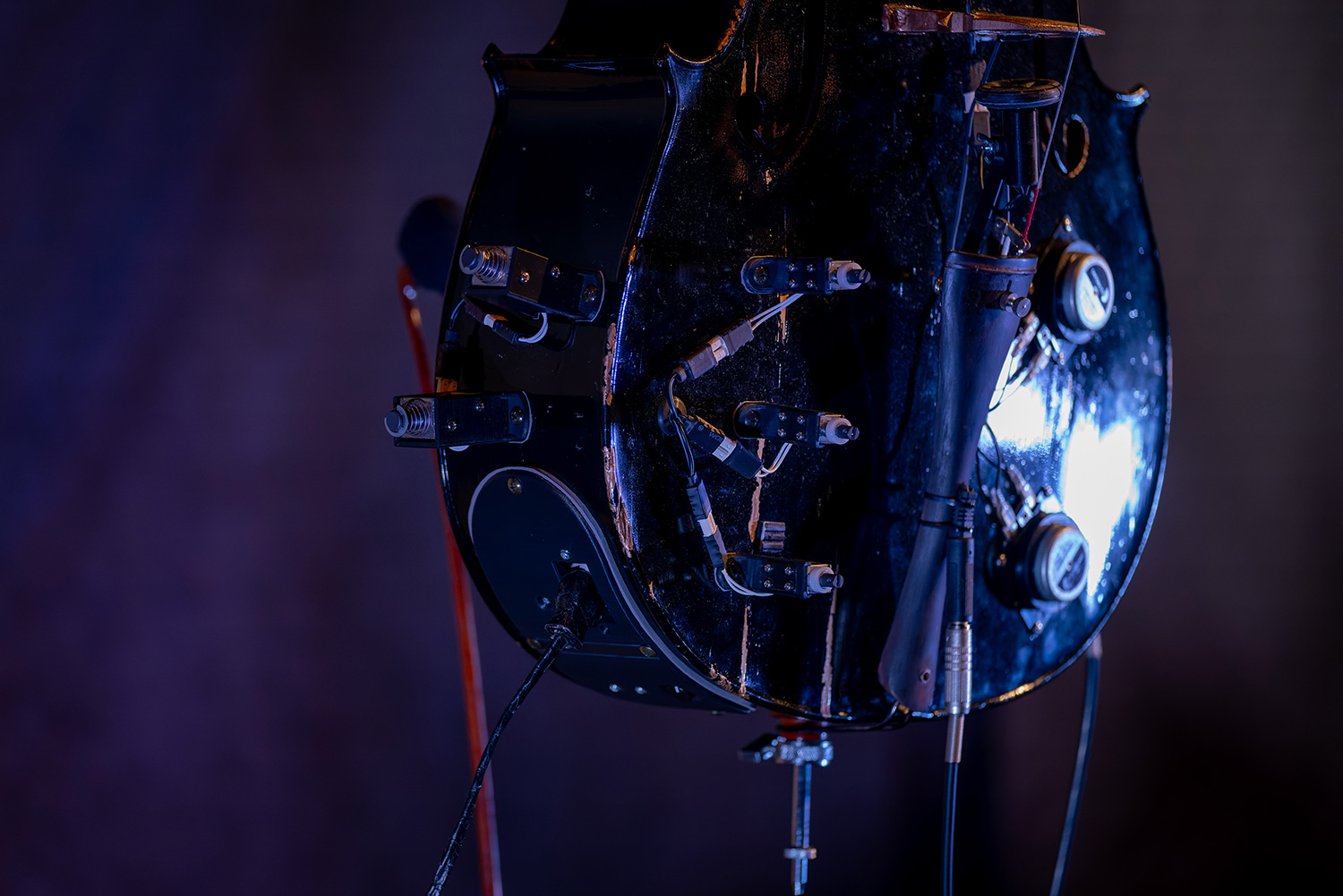

中川裕貴「Autoplay and Autopsy」

会期:2021/07/05~2021/07/10

UrBANGUILD[京都府]

ミュージシャンの中川裕貴による、自動演奏チェロを中心とした展覧会とパフォーマンス。会場のライブハウスに入ると、正面ステージの上に、自動演奏のためのさまざまなパーツを取り付けられたチェロが吊られ、黒々とした躯体が存在感を放っている。これは「中川がかつて使用していた、壊れたチェロ」に、アーティストの白石晃一が自動演奏のプログラミングを開発・実装したものだ。ボディに取り付けられたパーツの駆動によって30分の楽曲が「演奏」されるとともに、並置されたスピーカーからフィールドレコーディングの音が再生され、サウンドインスタレーションとして展示された。また会期中、日替わりでゲストとのライブパフォーマンスも行なわれた。

自動演奏チェロに近づくと、黒い表面に引っ掻き傷のように残る傷痕をなぞるように、複数のパーツが取り付けられている。ボディ正面と側面に取り付けられたノッカーが叩く、小刻みな打撃音の連打。1本だけ残された弦やボディの傷をこするモーターが発する、「カシャッ、カサッ」というかすかな音の規則性。ドラムのキックペダルに取り付けられた弓がチェロの背面に打撃を加え、突如、静寂を打ち破る。これらは、「弓で弦を擦る」というオーソドックスな奏法に加え、ボディを指で叩く、引っ掻くといった中川が実際に行なう多彩な奏法を模倣・再現するものだ。また、接触面を振動させて音を発生させる「エキサイター」という装置を取り付け、チェロのボディをスピーカーのように振動させることで、事前に録音した(別の)チェロの演奏音などが再生される。

[写真:井上嘉和]

[写真:井上嘉和]

中川はこの自動演奏チェロを、2020年にロームシアター京都で上演した『アウト、セーフ、フレーム』でパフォーマンスの一部として初めて使用した。2021年3月には、大阪のギャラリーで開催した現代美術家の今井祝雄との2人展にて、独立したかたちで「展示/演奏」し、クールな造形美や機構としての面白さを提示した。それは、今井自身の心臓の鼓動音がスピーカーの上に張られた白い布と「IMAI」と書かれた紙片を微振動させるサウンド・オブジェ《踊る心》(1973)との、無人のセッションの趣きを呈していた。また、「心臓の鼓動」との共鳴は、「壊れたチェロ」に再び生命を吹き込もうとする身振りを文字通り指し示すものでもあった。

一方、今回の展示では、ホワイトキューブではなくライブハウスのステージに設置され、照明家による照明プランが加わったことで、演劇的な体験をもたらした。例えば、エキサイターの振動が発する雨音のような「ザーッ」というノイズに合わせて、バックステージに通じる奥のドアの隙間から光が激しく明滅し、室内で音のない雷を聴くような体験がもたらされる。また、暗闇から次第にほの明るく変化する光のなかで、トントンと打ち付けるノッカーの音が響くとき、夜明けとともに音と光を取り戻した世界の情景が広がる。

[写真:井上嘉和]

「もの(楽器)」から演奏者の身体が切り離されても、「音楽」はどのように生成されうるのか、という問い。「スピーカーから再生される録音(データの再生)」ではなく、「演奏者が不在のまま、もの(楽器)が現実に発する音」であることは、フィールドレコーディングを再生するスピーカーとの並置によって強調される。ここで、自動演奏チェロのプログラミングを担当した白石晃一が、「國府理「水中エンジン」再制作プロジェクト」において、國府亡き後、「軽トラックのエンジンを水中で稼働させる」再制作の作業を担っていたことに着目したい。東日本大震災の原発事故に着想を得た國府の《水中エンジン》(2012)が、「エンジンの排熱を水槽内でゆらめく水の対流として可視化する」企図とともに、テクノロジーの脆弱性への批判を内在化させていることは、「浸水や漏電などのトラブルのたびに会場でエンジンのメンテナンスを行なう」國府のふるまいもまた、「作品」の不可欠な構成要素とみなす解釈をもたらす。ただし、《水中エンジン》の場合、「完全安定稼働」の実現は「テクノロジー批判」という作品のコアを裏切り、根源的な批評性を去勢してしまうというアポリアがあるわけだが、一方でそれは、「《水中エンジン》という作品の本質は何か」という問いを逆照射する。「作者(演奏者)が不在の状況で、どのようにふるまいをトレースしえるのか」「あるいはその『失敗』のなかに、新たな可能性が潜在しているのか」という自動演奏チェロの試みもまた、「演奏・身体性と音楽」について反省的に捉え直す契機として、今後も展示/パフォーマンスのたびにその都度異なる相貌を現わしながら、問いを投げかけていくだろう。

公式サイト:https://www.yukinakagawa.info/

関連レビュー

中川裕貴『アウト、セーフ、フレーム』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年09月15日号)

國府理「水中エンジン」再制作プロジェクト──「キュラトリアルな実践としての再制作」が発する問い|高嶋慈:artscapeフォーカス(2017年10月15日号)

2021/07/10(土)(高嶋慈)

宇佐美圭司 よみがえる画家展

会期:2021/04/28~2021/08/29

東京大学大学院総合文化研究科・教養学部 駒場博物館[東京都]

東大駒場博物館は初めて訪れる。3階分ブチ抜きの大きなドーム状の建物で、体積が大きい割に壁面は少ない。なんでそんな絵画の展示に向かない博物館で、東大を出たわけでも教えたわけでもない画家の宇佐美圭司(1940-2012)の展覧会が開かれるのかというと、もちろん2018年に発覚した宇佐美作品の「廃棄事件」が発端であることは間違いない。1977年から東大本郷の食堂の壁に飾られていた宇佐美の大画面《きずな》が、2017年の改修工事の際にあろうことか廃棄されてしまったのだ。これを機に東大でシンポジウムが開かれ、宇佐美の業績を見直す展覧会の開催が決まったという。

宇佐美圭司はぼくの世代にとってはスーパースターのひとりだ。とはいえ現代美術史における宇佐美圭司の位置づけは難しく、彼の前後の世代が近年海外でも高く再評価されているのに比べれば、省みられることが少なかったように思う。だからもし廃棄事件がなかったら、こうした見直しの機会もなく、宇佐美の存在は美術史からフェイドアウトしていったかもしれない。その意味で今回の展覧会開催は不幸中の幸いというべきか。

出品作品はわずか11点。うち1点は、同館が所蔵するデュシャンの通称《大ガラス》のレプリカ(これは「再制作」の観点からの関連出品)、1点は失われた《きずな》の再現画像なので、宇佐美自身の手になる作品は9点のみ。そのうち1点はレーザー関連のインスタレーション、1点は立体、2点はドローイングなので、タブローは5点しかない。しかもタブローのうち4点は1960年代の作品に占められているのだ。これで宇佐美の画業を振り返るのは不可能と思われるかもしれないが、むしろ生半可な知識しかないぼくには必要最小限の作品だと思った。

出品作品に沿って画業をたどってみよう。最初は抽象表現主義風の《焔の船No.10》(1962)で、赤、青、白などの絵具が炎のようなタッチで画面を埋め尽くしている。弱冠22歳の作品だ。次は画面がいくつかに分割され、具体的な形象も認められるジャスパー・ジョーンズ風の《習慣の倍数》(1965)。このへんは当時日本に次々と紹介されたアメリカ絵画の影響が濃厚だ。このあと、アメリカの黒人暴動を撮った報道写真から人物の輪郭を借りた「人型」シリーズが始まり、大作《ゴースト・プランNo.1》(1969)に結実する。これは画面内に配された人型が斜線によってつながれたダイヤグラムのような図像で、それまでの表現主義的タッチは一掃され、すっきりしたフラットな平面になっている。図像的にはこの作品がもっとも《きずな》に近い。

この「人型」はかたちを変えながら、その後の宇佐美のトレードマークのように繰り返し現われる。レーザーを使った《Laser:Beam:Joint》(1968/2021)や、積み木状に立体化した《ゴーストプラン・イン・プロセスⅠ~Ⅳ:プロフィール(Ⅳ)》(1972)もそうだし、《100枚のドローイングNo.13》(1978)や《大洪水No.7》(2011)などのドローイング・シリーズもその延長線上に位置づけられる。ちなみに《大洪水No.7》は、神話や聖書に出てくる洪水のエピソードを、3.11の大津波に重ねたものだろう。数十もの人型をインクで描いた上に渦を巻くように水彩を重ねることで、スケールこそ小さいものの、まるでミケランジェロの壁画のような壮大な印象を与えている。

こうして見ると、いくつかのことがわかる。まず、宇佐美の芸術的エッセンスは1960年代にほぼ出尽くしていること。レーザーや立体など寄り道はしたものの、一貫して絵画にこだわり続けたこと。アメリカのモダニズム絵画の影響を色濃く受け、次々と新しいスタイルを採り込んだこと。しかしモダニズム一辺倒ではなく、暴動や震災など社会問題も作品に採り込んだこと、また、彼に近い世代の美術家たちの多くがネオダダやもの派などのグループおよび運動体に属していたのに対し、宇佐美は最初から最後まで孤軍奮闘していたこと、などだ。そしてこれらが宇佐美という美術家を捉えにくくし、現代美術における彼の位置づけを難しくし、再評価を遅らせる要因になっているのではないかと思うのだ。

ミもフタもない言い方をすれば、1970年の大阪万博にレーザー作品で参加したことも含めて、彼は70年代にはすでに過去の人になっていた、あるいは、そのように見なされていたのではないか。じつはそれはずいぶん前から感じていたことで、1960年代の作品を中心に据えた今回の展示は改めてその思いを後押しするものだった。だから逆にいえば、もし70年代以降の作品を中心に構成されていたら、60年代のヴァリエーションに過ぎないと思われていた後期の作品に、豊穣な絵画世界を発見していたかもしれない。

2021/07/11(日)(村田真)

ライトハウス

[東京都]

ロバート・エガース監督の『ライトハウス』は、美と醜をいずれも際立たせる白黒映画であり、「1.19:1」というほぼ正方形に近いアスペクト比のスクリーンによって閉塞感を味わわせる。作品の要素は以下の通り。名優二人が演じる灯台守、そして4週間で終わるはずだった管理というシンプルな設定に対し、不吉な海鳥(デビュー作の『ウィッチ』でも山羊が重要だった)、人魚の伝説、海の怪奇、人間の秘密が絡むスリラーである。灯台守が発狂した実際の事件やメルヴィルらの船乗り文学などに着想を得て構想されたという。あまりにもリアルな存在ゆえに、本物の灯台で撮影したものだと思っていたが、充実した内容のパンフレットによると、求めていた19世紀の灯台がアクセスが難しい離島にしかなかったため、すべてセットだった。すなわち、カナダの漁業コミュニティに建設された外観のショットのための高さが約21mの塔と、ハリファックス近くの屋内セットを組み合わせて、映画は制作されている。現地の住民は気に入り、残して欲しかったらしいが、恒久的な組積造ではなく木造のため、安全性を考慮して撮影後に解体された。

二人の男が極限まで対峙する灯台は、水平の海に対して垂直に起立し、男根の象徴とでもいうべきビルディングタイプである。興味深いのは、巨大なフレネルレンズによって、遠くへの光を放つ頂部のエリアを聖なる空間とし、老いた灯台守を幻惑し、秘教めいた儀式の場としていることだ(ここに若い灯台守が入ることは許されない)。なるほど、まわりに何も人工的な構築物がない環境において、夜に輝く灯台はロマンティックな風景である。そこに至る螺旋階段も、いくつかの出来事の場として活躍する。本来、灯台は船が迷わないよう、位置を知らせる役割を果たす。しかし、舞台が孤島ゆえに、激しい嵐によって、二人の男は外界から遮断され、食料が底をつき、生存の危機に陥る。すなわち、そこが灯台にもかかわらず、海上でさまよえる船のような極限状態になってしまう。だからこそ、船乗り文学のレファレンスが効いてくる。灯台という場の読み替えとしても、創意に富む作品だった。

映画『ライトハウス』公式サイト: https://transformer.co.jp/m/thelighthouse/

2021/07/11(日)(五十嵐太郎)

ルール?展

会期:2021/07/02~2021/11/28

21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2(※)[東京都]

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開館時間を短縮。収容率50%以内にて営業。

出来の善し悪しはともかく、世の中にデザインされていないモノやコトがないように、世の中にルールのないモノやコトもないということを改めて実感した。実はこの企画展が発表された当初、「ルール」というテーマに、私はいまひとつピンときていなかった。何となく憲法や法律といった“お堅い”イメージしかなかったからだ。しかし規則やマナー、習慣、自然の法則などもルールの一環と捉えれば、確かにルールは社会や生活の基盤であることに気づかされる。その点でデザインと概念がよく似ていると感じた。

本展でもっともユニークだったのは、ギャラリー1で展示されている来場者参加型の作品《あなたでなければ、誰が?》である。1回につき14人の来場者がステージに上がり、目の前のスクリーンで次々と投げかけられる質問に対して「はい」「いいえ」に分かれて立つというものだ。私が参加した回では、政治や民主主義などに関する質問が続き、即答するのに案外と難しい内容もあった。その後、ほかの参加者の回を見学すると、人間の生死などに関する質問もあった。一問一問の回答直後にこれまでの来場者の回答の統計が表示され、自分が多数派なのか少数派なのかを知らされる。多数決がルールを決める手段のすべてではないが、国会をはじめさまざまな議会や場面で採用されている多数決について考えさせられると同時に、ルールづくりを擬似体験できる作品でもあった。

ダニエル・ヴェッツェル(リミニ・プロトコル)、田中みゆき、小林恵吾(NoRA)×植村遥、萩原俊矢× N sketch Inc.《あなたでなければ、誰が?》

ダニエル・ヴェッツェル(リミニ・プロトコル)、田中みゆき、小林恵吾(NoRA)×植村遥、萩原俊矢× N sketch Inc.《あなたでなければ、誰が?》

そのほかの作品群では、総じてドキュメンタリー映像作品が印象に残った。健常者からは想像もつかない、盲目者が信号を渡る際に頼りにしている“音”の存在、京都市内で観光客らに対して、複雑なバス路線の乗り継ぎ方法を強引かつユーモラスに教えるNPO法人、自分たちらしい結婚のかたちを求めようと話し合いを重ね、独自の契約書を交わす男女、性別も年齢も人種も異なる9人の美容師が手分けしてひとりの女性の髪を切る試みなど、いずれもまったく異なる趣旨の映像だが、そこに介在するのは法には定められていない独自のルールである。そう、ルールは人間の行動様式を決める。新型コロナウイルスの蔓延により、昨年から我々は「新しい生活様式」を強いられるようになった。一昨年までは考えられなかった新しいルールが世の中に急速に定着していく様子をまざまざと味わったではないか。そんないまだからこそ、本展は考えさせられる面が多かった。

田中功起《ひとりの髪を9人の美容師が切る(二度目の試み)》

田中功起《ひとりの髪を9人の美容師が切る(二度目の試み)》

Commissioned by Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco

Photo courtesy of the artist, Vitamin Creative Space, Guangzhou and Aoyama Meguro, Tokyo

公式サイト:http://www.2121designsight.jp/program/rule/

2021/07/11(日)(杉江あこ)

石内都展 見える見えない、写真のゆくえ

会期:2021/04/03~2021/07/25

西宮市大谷記念美術館[兵庫県]

「写真は表面しか撮影することが出来ない」。これは同展のカタログに載っていた石内自身の言葉だ。当たり前のことを言っているのだが、その当たり前のこと(それは写真家の戒めにも聞こえる)を、石内ほど作品に染み渡らせている写真家もいないだろう。展覧会を見て、あらためてそう思った。ちなみに冒頭の言葉は、「しかし、その表面は支える裏側としての内部が存在し、間口と奥行きが見えない隠れた中身として、全体をかたち造っている」と続く。

出品は初期の「連夜の街」から昨年の「The Drowned」まで、12シリーズ約170点で、40年あまりの仕事を振り返っている。全国の元赤線地帯を撮影した「連夜の街」(1978-80)には遊廓だった建物が写っているが、目に止まるのは建築そのものでもその場の空気でもなく、剥がれた天井や壁のシミだったり、場違いなタイルやステンドグラスといった外面のほうだ。ここではまさに「隠れた中身」を予感させるべく、表面が撮られている。建物の表面を撮ったら、次は人間の表面だろう。「Scars」(1991-)と「INNOCENCE」(2001-)は、女性の身体に刻まれた傷跡を写したシリーズ。これと同じ展示室に、石内の愛する植物を撮った「sa・bo・ten」(2013)と「Naked Rose」(2005-06)のシリーズも並んでいる。女性の体表と植物とは妙な取り合わせだと思ったが、なるほど年季の入った身体というのは、モノクロ画像だけ見れば、肉塊みたいなサボテンやしおれかけたバラの花と見分けがつきにくい。

体表とくれば、その延長としての衣服に行くのは自然だろう。しかし衣服ならなんでもいいというわけではない。そこで選ばれたのが広島の被爆者たちが身に着けていた衣類で、「ひろしま」(2007-20)シリーズと名付けられた。衣服だけでなく、手袋、眼鏡、頭巾、靴なども写しているが、いずれも皮膚の延長物であることに変わりない。それゆえに、血がついていたり穴が開いたりしていると痛々しく感じられる。この「ひろしま」シリーズは最初の展示室に飾られているが、見ていくと、義足やコルセット、あまり汚れていないカラフルなドレスの写真もあって違和感を覚える。リストを見ると、後半はメキシコの女性画家、フリーダ・カーロの愛用品を撮った「Frida by Ishiuchi」「Frida Love and Pain」(2012)シリーズだった。もうひとつ衣服を写したシリーズに「絹の夢」(2011)がある。これは石内の故郷である桐生名産の絹織物を撮ったもの。蚕のまゆから着物の模様まで写しているが、織物のパターンをクローズアップした写真はまるで抽象絵画のようだ。

驚いたのは、昨年撮影したばかりの新作「The Drowned」(2020)シリーズ。2年前の台風で川崎市市民ミュージアムの収蔵庫が浸水し、石内の初期作品の「アパートメント」や祖母を写した「1899」が壊滅的な被害を受けた。「The Drowned」はそのボロボロに変質した印画紙を撮影したもの。つまり自分の写真をもういちど写真に撮ったわけだが、「アパートメント」のほうはまだ被写体の建物や看板などが確認できるものの、あと2点は画像が溶け、表面が剥がれ、カビや汚れで褐色に変色していて判別がつかない。石内の言葉を借りれば、「裏側」に「存在」したはずの「中身」は消え去り、ただ荒れた「表面」があるだけ。「写真は表面しか撮影することが出来ない」とすれば、いずれ絵か写真を撮影するのではないかと予想はできるが、まさかこんな写真の果ての「写真」に行き着くとは!

2021/07/13(火)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)