artscapeレビュー

2021年10月01日号のレビュー/プレビュー

生誕160年記念 グランマ・モーゼス展─素敵な100年人生

会期:2021/07/10~2021/09/05

名古屋市美術館[愛知県]

グランマ・モーゼスの作品は西新宿の超高層ビルの上階にあった美術館に何点か常設展示されていたので、企画展を見に行くたびに目に入ってはいたけれど、いつも素通りしていた。アウトサイダーアートならともかく、こうした素朴派というのはどうも好きになれない。なのに今回わざわざ見に行ったのは、東京で見逃した「モンドリアン展」のついでもあるが、このあとも塔本シスコや丸木スマなど歳を重ねてから絵を描き始めた女性の展覧会が続くので、少し興味が湧いてきたからだ。

グランマ・モーゼスことアンナ・メアリー・ロバートソン・モーゼスは、1860年にニューヨーク州の農村に生まれ、1961年に亡くなるまで101年の生涯を東部の農村地帯で過ごした。5歳のときにリンカーンが暗殺され、亡くなった2年後にケネディが暗殺されたというから、アメリカ近代史を丸ごと生きたことになる。美術史でいえば、なんと新古典主義とロマン主義が対立していた時代に生まれ、ポップアートの登場するころまで健在だったというから驚きだ。でも彼女はそんなモダンアートの激流などどこ吹く風、まったく時代から隔絶した素朴な農村風景を描き続けたのだから、スゴイというかなんというか。ともあれ彼女は12歳で奉公に出され、27歳でモーゼスと結婚し、67歳で死別。72歳で次女の看病の合間に刺繍絵を始め、75歳で本格的に絵を描き始める。80歳でニューヨークのギャラリーで初個展を開き、90歳でアメリカ人ならだれもが知る国民的画家にまで上りつめてしまったという信じられない人生を送ったのだ。

その素朴な農村風景画は、モチーフも構図も筆づかいも亡くなるまで4半世紀のあいだほとんど変わらなかった。作品を通覧すると、だいたい画面手前に柵か小道が横切り、中景に農家、畑、牧場、小川、林に働く人々や家畜を配し、遠景に小高い緑の山々、そして画面上4分の1ほどを青灰色の空が占めている。ほとんどワンパターン。鉄道や自動車は皆無ではないがほとんど描かれず、3階以上のビルもない。そんな素朴な絵が大衆的人気を博するのは第2次大戦後のこと。戦争が終わり、都市生活もアートもめまぐるしくモダナイズするなかで、時間が止まったような田園風景が受けるのはよくわかる。そこが好きになれない理由だから。

2021/08/31(火)(村田真)

寺内曜子 パンゲア/コレクション展: ひとつの複数の世界

会期:2021/07/10~2021/09/20

豊田市美術館[愛知県]

東京でパスった「モンドリアン展」を見に行ったが、垂直・水平線と三原色で構成されたいわゆるモンドリアンらしい絵画は4点しかなく、大半は抽象以前の初期作品に占められ(それはそれで興味深いけれど)、期待していた展覧会とは違った。でも「モンドリアン展」の関連企画で、寺内曜子の個展を見られたのは幸いだった。

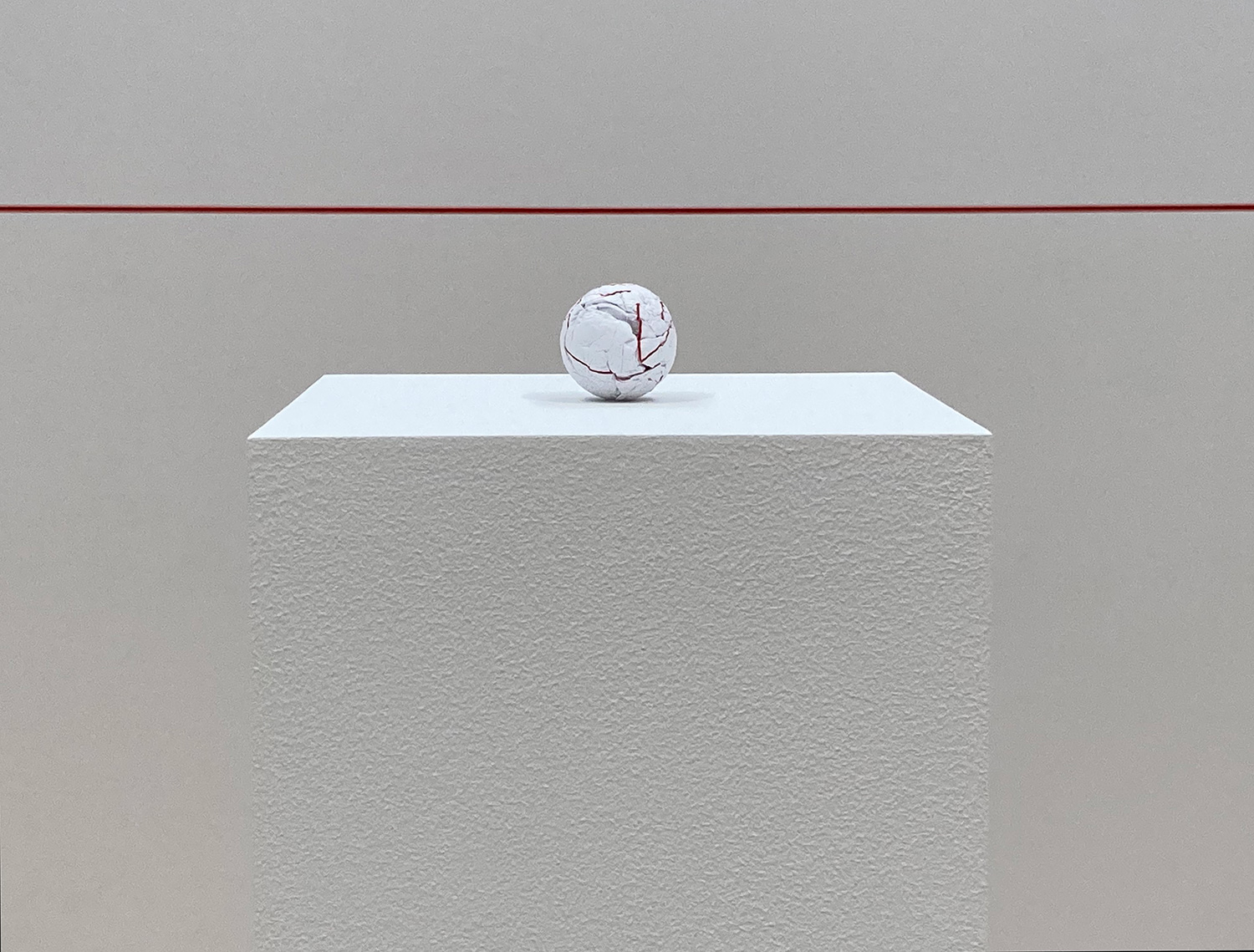

作品は正方形の展示室を使ったインスタレーションで、壁のほぼ目線の高さにグルリと赤い線が引かれている。その線は出口を超えて窓の外まで続き、終わりが見えない。この一定の高さを保った水平線は、文字どおり海の水平線を思い出させるが、注意を喚起する赤の色彩も相まって、東北で見た津波の最高到達点を示す線を想起させもする。だが、この作品の意図はとりあえずそこではない。展示室の中央には台座が据えられ、これもほぼ目線の高さに、ところどころ赤い線が走る直径数センチの球体が置かれている。この球体は紙を丸めたもので、赤い線は紙の四辺の縁(小口)に塗られたものであることがわかる。とするなら、壁の赤い線はその紙を拡張させて壁に達したときの接線ともいえる。

[筆者撮影]

タイトルは《パンゲア》。数億年前に存在したといわれる超大陸の名で、古代ギリシャ語の「パン(すべての)+ガイア(大地)」を語源とする。大陸移動説によれば、このパンゲアがいくつかのプレートに分裂して現在の6大陸になったという(プレートテクトニクス理論)。この小さな球体も元は1枚の平面であり、その縁が内部に丸め込まれたり外側に露出したりして球面上の赤い線として現われるのだから、プレートテクトニクスのモデルと見ることもできるだろう。ならば壁の赤い線は超大陸パンゲアの地平線か。紙を丸めたり壁に線を引いただけで動態としての地球に思いを馳せられるのだから、痛快きわまりない。そして、プレートの離合集散が地震を起こす要因であるなら、壁の赤い線に津波を想起したのもあながち的外れとはいえないだろう。

2021/08/31(火)(村田真)

寿司 SUSHI ─ A World in a Grain of Sand

会期:2021/07/24~2021/09/04

東京画廊+BTAP[東京都]

「寿司」展といっても残念ながら画廊で寿司を提供してくれるわけではなく、寿司のような掌サイズの小品ばかりを集めたグループ展ということだ。確かに寿司は一口で食べられる小さな芸術品といってもよく、職人の美意識と技術と経験が小さな物体に結晶しているので、小品展のタイトルには悪くない。本展は中国の若手キュレーターユニットXnとのタイアップで実現したもので、日本、中国、香港、フィリピン、イランから11組のアーティストが出品している。

中国のニー・ヨウユは各国のコインを叩いて表面を平らにし、その上に山水風の絵や文字を描く。貨幣価値をつぶして芸術的価値に置き換えるわけだが、そこに再び何千倍、何万倍もの貨幣価値が付与されるというマジック。同じく中国のヤオ・ポンは、切手のようにミシン目の入った小さな連続絵画を出品。描かれているのはケネディの葬儀風景、笑う毛沢東、靴を投げられるブッシュなど20世紀の政治家たちだ。イランのシャプール・ポウヤンは、大から小まで5個のずんぐりとした鉛色の陶を並べている。旧ソ連の最強兵器ツァーリ・ボンバをはじめとする核兵器の比較らしい。よく見ると端にもう1個、1ミリ足らずの陶がガラスケースに入れてあり(広島に落とされたリトルボーイだろうか)、傍に虫眼鏡も置かれている。

どれも刺激的だが、もっとも感心したのは日本のSHIMURAbrosによる「映画なしの映画」。黒っぽい小さなオブジェで、どうも人の形のようだが正体がわからず、説明を聞いて納得。映画のワンシーン7〜8秒間の人物の動きを3Dプリンターで立体化したものだという。その映画は、ブニュエルの『アンダルシアの犬』とクレショフの『創造的地理』。そもそも映画とは、画像を連続してスライドさせることで動いているように見せかける装置だが、彼らはそれをスライドせず縦に積み重ねることで画像を3次元化してみせたのだ。3次元の被写体を2次元化した映画を再び3次元化させたわけだが、元の3次元と違うのはそこに時間が加わっていること。その意味では「時間の彫刻」であり、デュシャンの「時間の絵画」にもうひとひねり加えたものともいえる。これはおもしろい。

[Courtesy of Tokyo Gallery+BTAP]

2021/09/03(金)(村田真)

山城知佳子「リフレーミング」

会期:2021/08/17~2021/10/10

東京都写真美術館 地下1階展示室[東京都]

山城知佳子は2002年に沖縄県立芸術大学大学院造形芸術研究科環境造形専攻修了後、映像・写真作品を中心に精力的な発表を続けてきた。内外の美術館・ギャラリーでの企画展、アートフェアなどにも積極的に参加し、その評価を高めている。本展は、彼女の「ミッドキャリア個展として、その作品世界を総覧するはじめての本格的な機会」となるものであり、沖縄北部、伊江島、韓国・済州島で撮影され、「あいちトリエンナーレ2016」に出品された「土の人」(23分、2016)、新作の「リフレーミング」(33分、2021)の2つの映像作品を中心に、代表作が出品されていた。

山城の作品を特徴づけるのは、「沖縄」と「身体性」である。生まれ育った、沖縄の風土、歴史、記憶を映像にどう埋め込んでいくかは、彼女にとって最も重要な課題のひとつであり、初期から新作に至るまでその志向は一貫している。大事なのは、それを概念的にではなく、視覚、聴覚、触覚、さらには嗅覚や味覚さえも動員した全身的な身体感覚を通じて開示・伝達しようとしていることで、観客も頭ではなく「からだ」でそのメッセージを受け止めることを求められる。「土の人」や「リフレーミング」のような3面スクリーンを使った作品では、同時発生的に展開される出来事が、分裂したまま、映像と音声として観客に襲いかかることになる。最初はやや不安と戸惑いを覚えつつ、そこに巻き込まれていくのだが、そのうち、あらゆる刺激が一体化した渦の中に呑み込まれていくことを許容する瞬間が訪れる。その胎内回帰な一体感こそ、山城の映像作品の真骨頂というべきだろう。

もうひとつ重要な要素は、山城の作品から発する独特のユーモアだ。「リフレーミング」のような作品では、あちこちに、微笑から哄笑までさまざまな笑いの種が仕込まれていて、見終えた後で、いい泡盛をしこたま飲んだような酔い心地を感じた。「リフレーミング」の主要な登場人物は4人の男だが、彼らは「発端(ホッタン)」「探究(タンキュウ)」「模倣(モホウ)」「アワ」と名づけられている。このネーミングは、沖縄の男たちに対する、山城の辛辣なユーモアを込めた批評なのかもしれない。

関連記事

未来に向かって開かれた表現──山城知佳子《土の人》をめぐって|荒木夏実:artscapeレビュー(2016年09月15日号)

2021/09/04(土)(飯沢耕太郎)

宮崎学「イマドキの野生動物」

会期:2021/08/24~2021/10/31

東京都写真美術館 2階展示室[東京都]

宮崎学の出現によって、日本の動物写真は大きく変わった。それまでは、カメラを抱えたヒト=写真家が自然環境と対峙しつつ、目の前にあらわれてきた動物や鳥に向けてシャッターを切るというやり方だった。だが、宮崎や同世代の写真家たちの何人か(たとえば昆虫写真の栗林慧)は、高度に発達した機材を駆使して、生き物たちにヒトの存在を意識させることなく撮影するやり方を編み出していく。そのことによって、それまでは味わうことができなかった視覚的体験を、驚くべきリアリティで記録・伝達することが可能になった。同時にそれは、ヒトがコントロールすることができない「なまの」状態の自然環境を見せてくれる仕掛けでもあった。

今回の「イマドキの野生動物」展では、宮崎が1972年にフリーの写真家として活動し始めて以来、生まれ故郷でもある長野県伊那谷を拠点として、日本各地で撮影してきた写真を集成している。それらを見ると、1990年代に相次いで発表された「死」(1993)、「アニマル黙示録/イマドキの野生動物」(1993-2012)の両作品が、重要な意味を持っていたことがわかる。むろんそれ以前の「ニホンカモシカ」(1970-1973)、「けもの道」(1976-1977)、「鷲と鷹」(1965-1980)、「フクロウ」(1982-1988)なども、高度な構想力と技術力とを合体させた素晴らしい業績なのだが、宮崎はこの2作品で動物写真のあり方そのものを問い直そうとした。シカやタヌキの遺骸が、分解され、土に還っていくまでを定点観測で追い続ける「死」も、都会の身近な環境に棲息する野生動物を「報道写真家」の視点で切り取る「アニマル黙示録」も、彼がもはや動物写真家の枠組みを超えて、生き物全体の生と死を視野に入れて活動し始めたことを、はっきりと差し示す作品だった。

宮崎は2000年代以降も、機材のデジタル化に対応しつつ、意欲的な作品を次々に発表していった。今回の展示には、近作の「新・アニマルアイズ」(2018-2021)、「君に見せたい空がある」(2020-2021)が出品されている。「ロボットカメラ」で、思いがけない動きをする動物たちの姿を捉えた「新・アニマルアイズ」、超ワイドの魚眼レンズを使って、まさに動物たちの視覚世界を体現する「君に見せたい空がある」は、宮崎がさらに大きな仕事にチャレンジしていくための準備作業のようでもある。

2021/09/05(日)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)