artscapeレビュー

2021年12月15日号のレビュー/プレビュー

NUNO─Visionary Japanese Textiles 刊行記念展「nuno nuno」

会期:2021/12/01~2021/12/12

AXISギャラリー[東京都]

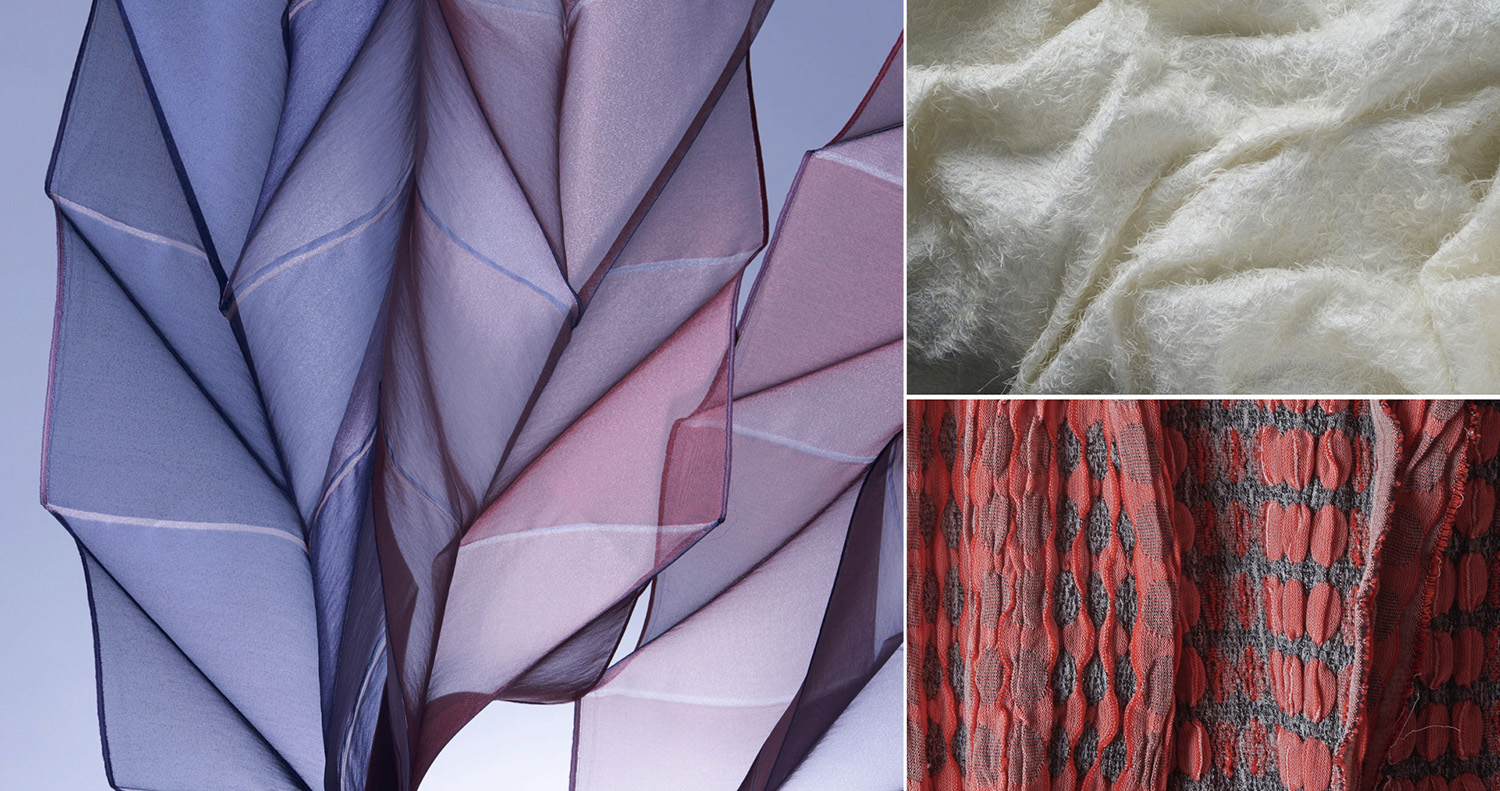

近眼の人なら、この感覚をわかってもらえるだろうか。眼鏡やコンタクトレンズを外した裸眼で衣服などに顔をグッと近づけ、繊維の様子を間近で見たときの感覚を。普段、見慣れている布の表情とはまた違う世界がそこには広がっていて、新鮮な驚きを伴うものだ。そんな布のミクロの世界を本展では林雅之による高精度な写真で見せてくれた。モジャモジャしていたり、艶やかだったり、さまざまな起伏があったりと、ミクロ視した布はまるで何かの生き物のようだ。当然のことながら、布は糸を織ったり編んだり圧縮したりして生まれる。布を製作する際、その構造をまず設計することから始めなければならない。例えば織物の場合、経糸と緯糸が交差するマス目上で一目ごとに糸の種類を指示する。以前、ある織物工場を見学した際、デザイナーがパソコン上で設計図をつくっているのを見て、それがビットマップと酷似していることを感じ、織物とデジタルとは案外相性が良いものではないかと思ったことがある。まさにビットマップのように緻密な設計のもとで布は生まれるということを知らしめた写真であった。

[Photo: Masayuki Hayashi]

[Photo: Masayuki Hayashi]

本展はテキスタイルデザイナーの須藤玲子が主宰する、テキスタイルデザインスタジオNUNOの作品集刊行記念として開催されたインスタレーション展で、we+が展示デザインを手掛けた。もうひとつの見どころは、中央にいくつも浮遊した作品「NUNO Cubic」である。写真のミクロなアプローチとは対照的に、大きな立方体の6面それぞれに本物の布が張られている。雰囲気がよく似たさまざまな布同士を一つひとつの立方体に張り合わせ、その感触をオノマトペで表わす試みをしていたのだが、実際には来場者向けの配布資料に「FUWA FUWA」「SHIWA SHIWA」「KIRA KIRA」といったオノマトペが載っており、来場者自身でどのオノマトペが合うのかを考える展示方法になっていた。来場者は必然的に「NUNO Cubic」に向き合い、その布の感触に想像を巡らせることになる。

展示風景 AXISギャラリー[Photo: Masayuki Hayashi]

展示風景 AXISギャラリー[Photo: Masayuki Hayashi]

同スタジオは1984年の設立以来、建築家やインテリアデザイナーらと協業してさまざまな商業施設や店舗用にインテリアファブリックを製作し提供してきた。布というと衣服や寝具を思い浮かべがちだが、実はインテリアにも布がたくさん使われている。その空間にいるときに人は布の存在をあまり意識しないが、実はそれが居心地の良さの要因にもなっている。そんな意識されない空間上の布を「NUNO Cubic」という作品に落とし込み、オノマトペを与えることで、人の意識を布に強く向けさせる。そんなしたたかな実験的インスタレーションに感心しつつ、私も純粋に楽しむことができた。

展示風景 AXISギャラリー[Photo: Masayuki Hayashi]

展示風景 AXISギャラリー[Photo: Masayuki Hayashi]

公式サイト:https://www.axisinc.co.jp/news/2021/228.html

2021/12/03(金)(杉江あこ)

クリスチャン・マークレー 「トランスレーティング[翻訳する]」

会期:2021/11/20~2022/2/23

東京都現代美術館[東京都]

映像作品はたいてい長い割に退屈なのが多く、時間の無駄なのでチラ見しかしないが、クリスチャン・マークレーの映像は長いくせにずっと見ていて飽きることがない。今回は出品されていないが、ヴェネツィア・ビエンナーレで金獅子賞を受賞した《The Clock》は、映画の断片をつなぎ合わせて24時間を表現した文字通り24時間の長尺。ぼくは一部しか見ていないけど、時間が許せばすべて見たいと思っている。

出品作の《ビデオ・カルテット》は、《The Clock》に先行する作品。4面スクリーンにそれぞれ映画の登場人物が楽器を鳴らしたり、歌ったり、叫んだりするシーンの断片が次々と映し出されるのだが、それらの音がつながってひとつの「曲」を構成しているのだ。いわば映画のリミックスだが、原理がわかっても「はいおしまい」にはならず、繰り返し見ても飽きるどころか、見れば見るほど新しい発見があっておもしろさは増していく。それは映画の選択と構成の巧みさによるものだろう。

マークレーはもともと音楽シーンから出発し、レコードジャケットやコミックを使ったコラージュやペインティングを制作するなど、音楽と現代美術をつなぐ活動を展開してきた。例えば最初の部屋の《リサイクル工場のためのプロジェクト》は、奥行きのある旧式のパソコンのモニターを円形に並べ、工場でパソコンを解体する流れ作業を画面に映し出すインスタレーション。これから自分の身に降りかかるであろう運命を予知するかのような解体現場の映像を、モニター自身が流しているのだ。ユーモアと残酷さの入り混じった自己言及的な作品といえる。 《アブストラクト・ミュージック》は、ジャズなどのレコードジャケットに抽象絵画が使われることに目をつけ、タイトルやアーティスト名を絵具で消して原画の抽象絵画を復元させたもの。よくある遊びではあるが、カンディンスキーがシェーンベルクに触発されて抽象を始めたいきさつとか、ポロックがジャズ好きだったエピソードとかを思い出させる。こうした視覚と聴覚に関わる作品で笑えるのが、「アクションズ」のシリーズ。荒々しく絵具が飛び散るアクション・ペインティングの上に、コミックの「SPLOOSH」とか「THWUMP」といったオノマトペをシルクスクリーンで刷った絵画作品だ。絵具をぶちまけるアクションとオノマトペが見事に合致しているだけでなく、抽象表現主義にポップアートをレイヤーとして重ねることで、両者の差異と相似を示唆しているかのようにも見える。

「叫び」や「フェイス」のシリーズも、コミックから顔の部分をコラージュしたものだが、その選択と構成の巧みさといったら、どんなグラフィックデザイナーも顔負けだ。もう天性のヴィジュアルセンスとしかいいようがない。言い方は悪いが、他人のフンドシで相撲をとる大横綱だ。比べるのも酷だが、同時開催していたユージーン・スタジオが吹っ飛んでしまう。

2021/12/03(金)(村田真)

増田友也の世界─アーカイブズにみる思索の軌跡

会期:2021/10/27~2021/12/12

京都大学総合博物館[京都府]

「モダン建築の京都」展(京都市京セラ美術館)の第7セクション「モダン建築の京都」において、山田守の《京都タワー》(1964)や前川國男の《京都会館》(1960、現・ロームシアター京都)は年表のみの記載だが、厳選された最後の作品として、《京都大学総合体育館》(1972)が登場する。設計者は京都大学で長く教鞭をとった増田友也(1914-1981)であり、同校の関係者から分かる人には分かる凄い人といった風に、カリスマ的に語られていたため、正直近づきがたい印象があり、展覧会の扱いはやや唐突にも思えた。

「モダン建築の京都」展の京都大学総合体育館模型

京都大学総合体育館

世代としては1913年生まれの丹下健三と同世代だから、東大と京大をそれぞれ代表するモダニズムの建築家と言えるだろう。ちょうど同時期に、《京都大学総合体育館》と道路を挟んで向かいの京都大学総合博物館において増田の建築展が開催された。彼の作品と活動をていねいに紹介しており、ようやくその重要性を理解することができた。特に興味深いのは、増田の建築が数多く建設され、ほとんど残っている鳴門市が共催し、映像や家具、過去の記録写真なども展示していること。そこでは建築論をきわめた哲人としてではなく、使用者の立場から、市民がいかに彼の建築を愛し、使っていたかをとりあげている。

京都大学総合博物館の展覧会案内パネル

鳴門市民会館の椅子

鳴門市民会館の椅子

今回の企画は、脱神格化しつつ、増田展を実現したことに加え、建築アーカイブズをどう扱うかというもうひとつの重要なテーマをもつ。実は2015年にも生誕100周年記念建築作品展が京都工芸繊維大学の美術工芸資料館で開催されており、そのときに制作された模型は「増田友也の世界」展でも活用されている。が、増田が残した膨大な資料、すなわち各種の図面、スケッチ、写真、メモ、研究ノート、手稿、領収書、手帳、チラシなどを、京都大学の田路貴浩、博物館の齋藤歩らが整理する京都大学研究資源アーカイブ事業の成果を反映したものなのだ★。どういうことか。例えば、完成した建築の図面よりも、途中のプロセスで描かれた図面を優先している。また大きな図面によってそれぞれの建築を紹介しつつ、手前では同時期に彼が考えたことを伝える、さまざまなタイプの資料が並ぶ。おそらく、見せることを主眼とする展覧会ならば、細々とした手前の資料は省くか、もっと点数を絞るだろう。しかし、今回は建築アーカイブズとは何か、またどのように整理するか(キャプションでは、「Ar MIXED 2017/2/S1/062」など、詳細な資料情報を記載)を知ってもらう試みでもある。その結果、京都大学総合博物館の企画展としては、通常よりもかなり広い面積をとって開催された。もちろん、国立近現代建築資料館でもアーカイブズを紹介しているが、本展はかなり意識的にアーカイブズとは何かに焦点をあて、今後の建築界が大いに参考にすべき試みとなっている。

★──京都大学研究資源アーカイブ「増田友也建築設計関係資料, 1938–1984(主年代1950–1981)」https://www.rra.museum.kyoto-u.ac.jp/archives/1666/

増田友也の世界」展会場

2021/12/05(日)(五十嵐太郎)

髙山花子『モーリス・ブランショ──レシの思想』

発行所:水声社

発行日:2021/09/30

モーリス・ブランショ(1907-2003)がこの世を去ってまもなく20年になるが、この間、本国フランスはもちろん日本でも、この謎めいた作家・批評家をめぐってさまざまな研究書や論文が公にされてきた。ここではさしあたり、郷原佳以『文学のミニマル・イメージ──モーリス・ブランショ論』(左右社、2011)、クリストフ・ビダン『モーリス・ブランショ──不可視のパートナー』(上田和彦ほか訳、水声社、2014)をその代表的なものとして挙げておこう。また、『謎の男トマ[一九四一年初版]』(門間広明訳、月曜社、2014)、『終わりなき対話』(湯浅博雄ほか訳、全3巻、筑摩書房、2016-2017)、『文学時評1941-1944』(郷原佳以ほか訳、水声社、2021)をはじめとするブランショ本人のテクストも、この期間を通じて陸続と訳出されている。

そうした一連の流れのなかにある本書は、ブランショの膨大なテクストを「レシ(récit)」というキーワードひとつによって論じきったものである。「レシ」とは、基本的に「物語」という日本語に対応するフランス語だが、ブランショはこの言葉をいくぶん特殊な意味で用いたことで知られる。では、その内実はいかなるものであり、なおかつブランショその人のなかでいかなる変遷をみたのか──それこそが、本書を牽引する最大の問いである。

前述のように、フランス語の「レシ」はふつう「物語」を意味する。しかしブランショのテクストにおいて、それは「出来事そのもの」という意味を与えられたり、場合によっては「歌」や「叙事詩」を含む広範な対象を指すために用いられたりもする。わけても、1960年代のブランショにおける「レシ」とは、論証的な言語とは異なる非論証的な言語──ないし「非連続の連続」──として特徴づけられるものであった。本書は、こうしたブランショの「レシ」の思想の核心と変遷を、おおむね時代順にたどることで明らかにするものである。その読解の対象は、『謎のトマ』をはじめとするブランショその人の作品と、カフカをはじめとするほかの作家を論じた文芸批評の双方にまたがっている。

一読者として興味をひかれたのは、ブランショにおけるこうした「レシ」の思想が、ひとりの作家のモノグラフであることを超えて、今後どのような視界を開いてくれるのかということだ。本書そのものは、学術的な作法に則って書かれた堅実な研究書であり、その目的はあくまでもブランショにおける「レシ」の思想を明らかにすることにある。他方、著者も序章で書いているように、この言葉はポール・リクール(『時間と物語』)やジャン=フランソワ・リオタール(『ポスト・モダンの条件』)らのテクストにしばしば登場するキーワードでもあり、ここから「物語=レシ」の概念を軸としたフランス現代思想史を夢想することも不可能ではない。そのためのさまざまなヒントが、本書の端々には散りばめられている。全体を通して、博士論文をもとにしているがゆえの生硬さは否みがたいが、これまで思想的なキーワードとして論じられることの少なかった「レシ」という言葉に光を当てたところに、本書の最大の美点があると言えるだろう。

2021/12/06(月)(星野太)

川野里子『新装版 幻想の重量──葛原妙子の戦後短歌』

発行所:書肆侃侃房

発行日:2021/08/01

葛原妙子(1907-1985)は、戦後日本の短歌界のなかでも突出した歌人のひとりである。本書はつい先ごろ刊行された『葛原妙子歌集』(書肆侃侃房、2021)の編者も務めた著者・川野里子による、この歌人についての充実した評論である。本書はもともと2009年に本阿弥書店から刊行されたものだが、このたび前掲の『葛原妙子歌集』と同じ版元から復刊の運びとなった。

本書『幻想の重量』はすでに10年以上前の書物になるが、全十章、補論、インタビューからなるその内容はいささかも古びておらず、葛原妙子の生涯と作品についてきわめて多くのことを教えてくれる。それは本書において、①葛原の短歌そのものの鑑賞・批評、②葛原の実人生をめぐる評伝、③葛原が身を置いていた戦後の短歌界の状況整理が、それぞれ絶妙なバランスで織り交ぜられているからだろう。全体として本書は、これまで葛原の形容として用いられてきた「幻視の女王」「魔女」「ミュータント」といったさまざまなクリシェに抗いつつ、ある新しい「葛原妙子」像を示すことに成功している。そのさい、必然的に葛原その人の実人生が問題にされることも多いのだが、かといってしばしば言挙げされるその個性的な言動が殊更に強調されるのでもなく、あくまで作品の鑑賞・批評に主眼がおかれていることも特筆すべきである。

そのなかで、個人的に注目したいのは葛原妙子と塚本邦雄の比較論である。しばしば戦後最大の歌人として並び称されるこの二人は、むろん類似する問題意識を抱えていたとはいえ、その作風にはすくなからぬ違いもあった。これまで葛原は、塚本とともに「難解派」と一括りにされ、前衛短歌運動の「伴走者」や「倍音的存在」(133頁)と見なされるなど、その類縁性ばかりが強調されるうらみがあった。だが、本書第五章「前衛短歌運動との距離」は、葛原・塚本のそれぞれに対する発言や、その周囲の状況を注意ぶかく拾っていくことで、「反写実」という点では一致しながら、韻律や喩法といった技術論をめぐって、葛原と塚本、さらには前衛短歌運動とのあいだにすくなからぬ距離があったという事実を鮮やかに示してみせる。

そしてもうひとつ、本書がもっとも力を注いだと思われるのが、戦後短歌における「女性」の問題である。それはかならずしも、葛原が昭和24(1949)年創刊の『女人短歌』に関わっていたという一事に起因するものではない。女人短歌会のメンバーであるなしにかかわらず、戦後の短歌界における女性たちの不遇が、本書では当時のさまざまな資料を通じて明らかにされる。とはいえその目的は、たんに当時の男性歌人による無理解や抑圧を指弾することにあるのではない。そこでは、倉地與年子、中城ふみ子、森岡貞香らとの関わりを通して、葛原妙子をはじめとする戦後の女性歌人による抵抗と連帯の諸相が立体的に示されていくのである。

さらに前述の問題は、戦後短歌において語り落とすことのできない「戦争体験」の問題にも大きな視点の転換を迫るだろう。とりわけ、戦前・戦中を豊かな家庭の主婦として過ごした葛原は、戦後の作品において同時代の悲惨な現実との乖離を指摘されることもあった。しかし本書は、この歌人に刻まれた戦争の刻印を、作品批評を通じてするどく浮き彫りにしている。とりわけそれは、従来もっぱら「男」の視点から記述されてきた戦争体験を「女」の側から語りなおそうとする、第二章「『橙黄』誕生」や第三章「身体表現と戦後」において、より普遍的な問題へと転じている。そのように考えてみると、本書の副題にみえる「戦後短歌」の言葉も、たんなる時代区分として選ばれたものではないと思わされる。本書は、葛原妙子を通じて「戦後短歌」そのものの風景を書き換えようとする、きわめて野心的な試みなのである。

2021/12/06(月)(星野太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)