artscapeレビュー

2021年12月15日号のレビュー/プレビュー

ホー・ツーニェン「百鬼夜行」

会期:2021/10/23~2022/01/23

豊田市美術館[愛知県]

あいちトリエンナーレ2019で発表された《旅館アポリア》、YCAMとKYOTO EXPERIMENT 2021 AUTUMNで展示された《ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声》に続き、アジア太平洋戦争期の日本をシンガポールという「外部」から再批評するシリーズの第3弾。小津安二郎や海軍プロパガンダアニメ映画の引用、セル画アニメの層構造への言及、ロボットアニメが描く「虚構の戦争」やVRに対するメディア批評を織り交ぜ、強烈な身体経験とともに歴史の力学を緻密に再構築してきた。本展「百鬼夜行」でホー・ツーニェンが召還するのは、アニメや漫画でおなじみの「妖怪」である。

展示前半では、闇の中を練り歩く奇怪な妖怪たちが、恩田晃によるおどろおどろしい音楽を背景に、アニメーションによる絵巻仕立てで紹介される。平安末期や幕末、コロナ禍の「アマビエ」など戦乱や災禍の時代に流行した妖怪が世相批判も担っていたように、既存の妖怪が批評的に読み替えられていく。例えば、山や谷で反響音を引き起こす「山彦(やまびこ)」は、共鳴壁で包囲してイデオロギーを増幅させるプロパガンダ装置の謂いとなる。全身に無数の目を持つ「百目」や障子に無数の目が浮かび上がる「目目連(もくもくれん)」は監視網のメタファーだ。油を欲しがる「油すまし」や「化け猫」は「1942年から45年にかけて東南アジアで多く見られた妖怪」とされ、石油資源を求めた日本の侵略に重ねられる。「塗り壁」は過去への道を阻む障壁、経典を食い荒らす「鉄鼠(てっそ)」は歴史資料を食べる妖怪とされ、歴史の健忘症の要因として読み替えられる。魑魅魍魎が跋扈する奇形的空間としての戦時期日本が現在にまで接続され、「百物語」の灯が消えた瞬間に「妖怪が出現する」演劇的な仕掛けも痛烈だ。

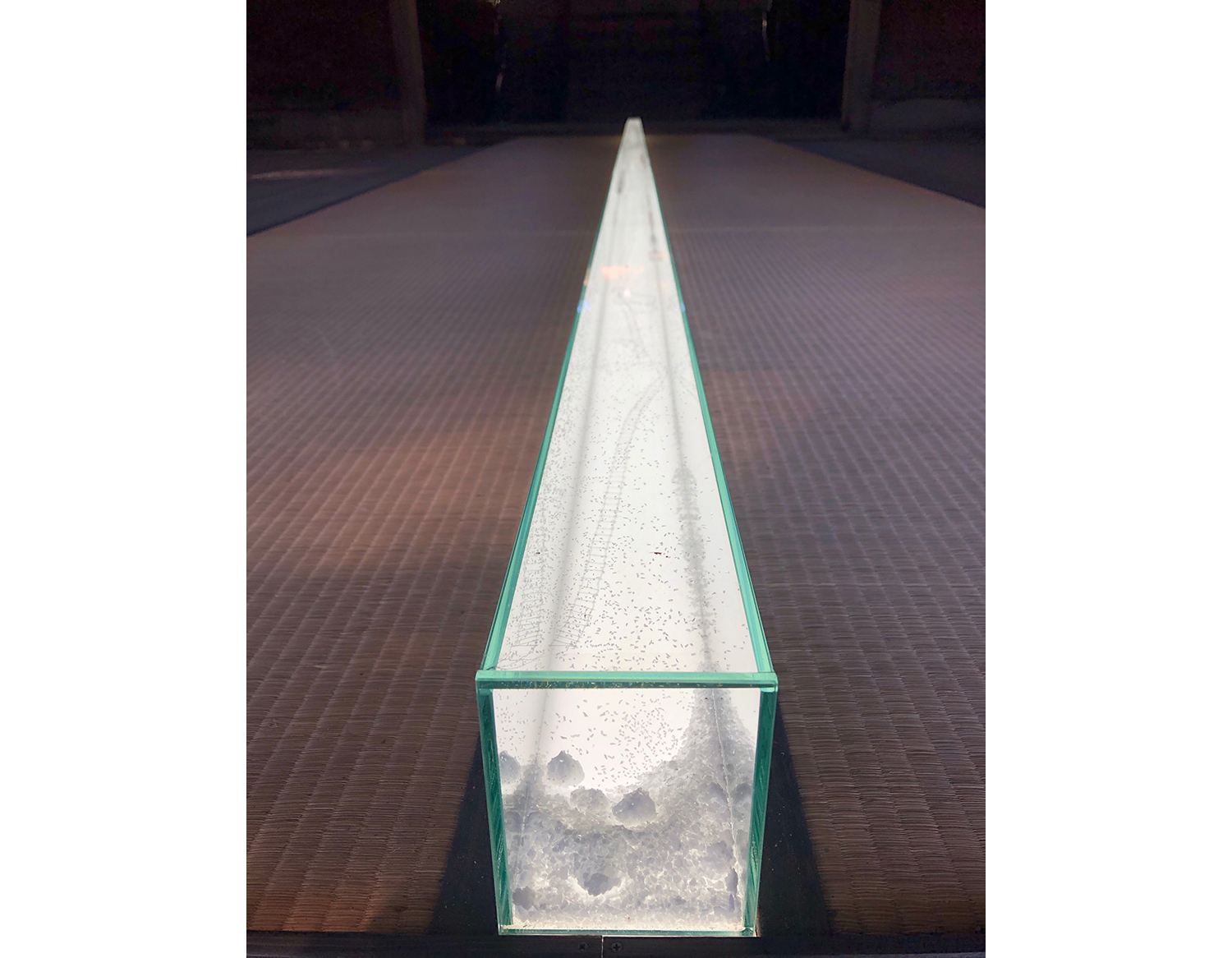

ホー・ツーニェン《百鬼夜行》(2021)[©Ho Tzu Nyen, Photo: ToLoLo Studio]

展示後半では、百の妖怪のうち「のっぺらぼう」「偽坊主」、そして変幻自在な「虎」に焦点が当てられる。戦争末期、カモフラージュのため多くの日本兵が僧侶に化け、スパイ養成機関「陸軍中野学校」は、変幻自在で顔のないスパイ=のっぺらぼうを生み出した。戦争責任回避のため僧侶に変装した辻政信と、一方、戦友の慰霊のため僧侶として生きることを決意した小説『ビルマの竪琴』の水島上等兵。「マレーの虎」もまた多重的に分裂した像を見せる。シンガポール攻略の司令官の山下奉文と、中野学校出身のスパイから軍の諜報活動に勧誘された日本人の義賊、谷豊の2人である。作品中の映像は、記録画像/映画(フィクション)の引用/アニメが多重露光的に重なり合い、輪郭が曖昧にブレ、虚実の境界を揺るがせることで、「これが(隠された)真実だ」というプロパガンダとの同質化を回避する。彼らの「顔」は匿名的に消去されているが、僧侶姿の元水島上等兵が現地に残る決意を竪琴の演奏で戦友たちに伝えるシーンでは、顔の表情が回復され、「のっぺらぼう」が、戦争による人間性の抹消も示していたことに改めて気づく。

ホー・ツーニェン《百鬼夜行》(2021)[©Ho Tzu Nyen, Photo: ToLoLo Studio]

ホー・ツーニェン《百鬼夜行》(2021)[©Ho Tzu Nyen, Photo: ToLoLo Studio]

また、「虎」は、時代の要請を受けて変幻自在に何度でも蘇る。千人針に縫い込まれた「虎」。「マレーの虎」のひとり、谷豊は戦時中にプロパガンダ映画で英雄化され、1960年代のテレビドラマや、日本が経済的にアジアに進出した80年代には映画で、「怪傑ハリマオ」として蘇る。タイガーマスクや『うる星やつら』のラムちゃんなど、ヒーローや超自然的能力を持つ存在もこの列に加えられ、時代の無意識的な欲望とその亡霊性が示される。

ホー・ツーニェン《百鬼夜行》(2021)[©Ho Tzu Nyen, Photo: ToLoLo Studio]

展示全体を通して、「過去への遡行」としての妖怪像を提示する本展。ちなみに、百の妖怪のうち、家の障子を震わせる「家鳴(やなり)」は《旅館アポリア》で展示会場の日本家屋を暴風雨/空襲のように揺らす仕掛けも示唆し、「不可知の雲」のビジュアルは《未知なる雲》(2011)のセルフパロディであるというように、ホー自身の「過去作」も取り込まれている。

妖怪が見せる変幻自在なトランスフォームは、アニメが得意とするところであり、本展は、《旅館アポリア》と《ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声》の前2作に比べると、エンターテイメント色が強く楽しめる。だが、なぜそもそもホーは、戦時期日本を対象化するにあたり、「妖怪」を参照したのか。例えば、「道に迷った」を「狐に化かされた」と言い換える表現があるように、妖怪(姿が見えず、人智の及ばない存在)のせいにすり替えることで、主体や責任の在りかを曖昧化してしまう。「さまざまな妖怪が戦前の日本に取り憑き、現在も目を眩ませて健忘症を引き起こす」、すなわち「行為の主体性と責任」が見えないことこそが、本作の指し示す、真に恐るべき事態である。

関連レビュー

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(後編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|ホー・ツーニェン《旅館アポリア》 豊田市エリア(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年09月15日号)

ホー・ツーニェン『一頭あるいは数頭のトラ』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年03月01日号)

2021/11/06(土)(高嶋慈)

阿佐ヶ谷スパイダース『老いと建築』

会期:2021/11/07~2021/11/15

吉祥寺シアター[東京都]

『老いと建築』(作・演出:長塚圭史)はもともと、2020年12月から2021年5月にかけて開催された「謳う建築」展からの依頼を受けた長塚が、建築家・能作文徳の自宅兼事務所である「西大井のあな」という建築物から受けたインスピレーションをもとに立ち上げた科白からスタートしたものだという。描かれるのは変わりゆく「家」とそこで生きる人々の姿だ。

夫(中村まこと)を亡くし、二人の子が独立した後、3階建て中庭付きの大きな家にひとり住み続けている「わたし」(村岡希美)。足を悪くしてからは長女の仁子(志甫まゆ子)が時折様子を見に通い、週に2回はヘルパーの朝岡(森一生)も来ている。仁子の息子の基督(坂本慶介)も金をせびりがてらちょくちょく顔を出しているらしい。長男の一郎(富岡晃一郎)は母の今後のことを仁子と相談するが、そこには年の離れた恋人であるりぼん(木村美月)とともにその家に住みたいという思惑もあるようだ。使っていない上階の整理を手伝うために訪れていた仁子の娘の喜子(藤間爽子)は母と祖母の不仲の原因が父と祖母との関係にあると疑っていて──。

[撮影:宮本雅通]

[撮影:宮本雅通]

ひとり過ごす時間の長い「わたし」はさまざまなことを思い出し、現実と記憶は混濁する。そこにないはずのものを見ることもしばしばだ。家の建築に携わった建築家(伊達暁)はまるで家の化身のように「わたし」の前に姿を現わし、ときに話し相手にさえなっている。大きな机が設られたリビングダイニングのような空間(美術:片平圭衣子)に現在と過去、あるいは記憶が重なり合う。それらはどれも舞台上にある現在という意味では観客にとって同等であり、そうして観客は「わたし」と世界を共有する。

一郎は母がボケてきているのではないかと疑っていて、ある意味でそれは正しいのかもしれないが、しかし母の家=舞台上に入り込んだ一郎たちもそこから逃れることはできない。過去と現在が入り混じるのみならず、1階と2階が重なり合い、部屋同士はばらばらになり、「家」だったはずの空間自体もまた奇妙に歪んでいく。だがその歪みは突如として現われたのではない。気づかなかったり見て見ぬふりをしていたり、それはいつからかそこにあったものだ。

「わたし」は夫と不倫していた今津美智子(李千鶴)のことを不意に思い出す。それは記憶から消し去り、なかったことにしていた過去だ。不倫が露見し今津と別れてすぐに他界してしまった夫。やがて画家だった夫のアトリエは改装され、その部屋には留学生が住むようになる。仁子が好きだった父のアトリエはなくなってしまった。そうして「家」のかたちは変わっていく。

あるいは仁子との関係もそうだ。基督が生まれる直前、仁子の夫である英二(長塚圭史)によるDVを疑った「わたし」は二人を別れさせようとする。だが仁子はそれを拒絶。一計を案じた「わたし」は英二と「わたし」が関係を持ったと仁子に思い込ませ、二人を別れさせることに成功する。しかしそれは仁子と「わたし」との関係に取り返しのつかない溝を生む結果となる。

[撮影:宮本雅通]

[撮影:宮本雅通]

DVにせよ性的な関係にせよ、本当にそれがあったのかどうかは当人たちにしかわからない。気持ちについてはなおさらだ。英二の横暴も「わたし」の選択も、傍から見れば歪んだものだろう。しかしそれもまた「家」のかたちだ。

老いた「わたし」の住む家にはあちこちに手すりが取り付けられ、美意識の高い「わたし」はそれに我慢がならない。理想の「家」はもはやない。それでも、やはりそこは「わたし」の「家」なのだ。

中庭をつくると外観的には要塞のようなつくりになると言う建築家に「わたし」は応じる。「要塞、いい響きじゃない。家は家族を守るものなんですから。(中略)いつでも家族を守れる城。中には穏やかな空気が流れるといい」。「わたし」が望んだ「穏やかな空気」は「家族を守る」というもうひとつの思いと引き換えになってしまった。「わたし」が理想の家を語る最後の場面はだからこそ苦く、しかしそこには「わたし」の強さも滲む。

[撮影:宮本雅通]

[撮影:宮本雅通]

それぞれが身勝手にふるまう家族たちの物語はともすればギスギスとした重たいものになりそうなものだが、登場人物たちは「わたし」を筆頭にみなどこかチャーミングで憎めない(長塚演じる英二だけは本物のDV夫にしか見えないが……)。そう言えば、この作品は独りテーブルにつく「わたし」に紙吹雪が降り注ぐ、まるでクライマックスのような場面からはじまったのだった。舞台上の出来事が「わたし」の記憶が溢れ出した走馬灯のようなものなのだとしたら、そのチャーミングさこそが、彼女の愛情の証なのかもしれない。

[撮影:宮本雅通]

[撮影:宮本雅通]

阿佐ヶ谷スパイダース:https://asagayaspiders.com

2021/11/08(月)(山﨑健太)

ALLNIGHT HAPS 2021「彼は誰の街に立つ」#3 村上慧《広告収入を消化する》

会期:2021/11/13~2021/12/18

東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス(HAPS)[京都府]

制度と共謀しつつ、その間隙を突いていかにクリティカルな制度批判を打ち出せるか。

「広告収入を消化する」と題された村上慧の個展は、肉体を資本とする賃金労働と広告装置が支える消費資本主義のシステムを、自らの身体を文字通り駆使して鋭く照射する。

本展は、夜間に路上からガラス越しに鑑賞する展覧会シリーズ「ALLNIGHT HAPS」の一環。スクリーンに映る村上の裸の上半身が「広告ウィンドウ」となり、もうひとつの映像が入れ子状に投影される。「提供」の2文字とともに、HAPS、京都のギャラリーショップや書店、アーティストの明和電機のロゴが表示。事業の紹介、通販サイトの宣伝、テレビショッピングのノリでグッズ販売を行なう広告映像が流れる。

[撮影:前端紗季]

[撮影:前端紗季]

生ける「広告ウィンドウ」となった村上は、同時に、協賛スポンサーから支払われた「広告収入」でデリバリー注文したフードやドリンクを次々と口に運んでいく。消費価値を作り出す広告を、食料に交換して文字通り「消費・消化」する転倒の操作であり、自身の身体を広告媒体にして報酬を得る行為は、労働と資本の本質的関係をシンプルかつ鮮やかに可視化する。私たちは、自らの肉体を資本とする賃金労働に従事し、報酬として得た金銭で生命維持、すなわち資本としての身体を維持し続けているからだ。そして広告産業とは、消費資本主義を駆動させ続ける動力源にほかならない。

村上は、自作した発泡スチロール製の「家」を背負って国内外を歩いて旅するプロジェクト「移住を生活する」においても、都市の路上に身体を開きながら、不動産(家)の所有の観念、定住/移住や公/私の境界線をめぐり、既存の社会経済の構造や管理社会の間隙をユーモラスかつ鋭く問い直してきた。CMのスポンサーがギャラリーやアーティストである本展では、アートと商品経済の皮肉な関係も露呈されている。

[撮影:前端紗季]

関連記事

個と公の狭間での実践と、終わらない問い──展示と本を通して見せる「村上慧 移住を生活する」|野中祐美子:キュレーターズノート(2021年06月15日号)

アーティストたちの客観性──高松コンテンポラリーアート・アニュアル vol.08/社会を解剖する|橘美貴:キュレーターズノート(2019年10月15日号)

2021/11/14(日)(高嶋慈)

お布団 CCS/SC 1st Expansion『夜を治める者《ナイトドミナント》』ワーク・イン・プログレス

会期:2021/11/12~2021/11/14

アトリエ春風舎[東京都]

お布団の長期制作プロジェクト「CCS/SC」が、2022年2月に予定している本公演に先がけて1st expansion『夜を治める者《ナイトドミナント》』ワーク・イン・プログレスを上演した。

Crowds continuum shift / Suicidal characterのイニシャルをとった「CCS/SC」は「『病:制御不可能な/望まない/望まれない性質』というテーマについて考え、創作」するためのプロジェクト。お布団のメンバー(作・演出の得地弘基、俳優の緒沢麻友、音響の櫻内憧海)に加え、プロジェクトに賛同して集まった劇作家、演出家、俳優、制作、美術家など総勢38名もの「研究員」が参加している。2019年12月に研究員の募集が行なわれ、当初は2020年4月からの2年間をかけて「複数人で考えて、複数の作品を作っていく」ことを掲げてスタートしたが、コロナ禍の影響もあってか今回のワーク・イン・プログレスが初めて公開での活動となった。

お布団の作品はこれまでそのほぼすべてが古典作品の翻案であり、本作では『ハムレット』が物語のベースとなっている。そこにさらに「《吸血鬼》、《人狼》、《幽霊》、《人造人間》、そして《人間》」という「五つの病を寓意化した種族」を設定として導入。さまざまな噂や疑惑が渦巻く世界で王子/ハムレット(宇都有里紗)が周囲の人間の「正体」を暴こうとする筋立ては、例えば人狼ゲームのような犯人当てゲームを思わせる。

[撮影:三浦雨林]

[撮影:三浦雨林]

登場人物にはそれぞれ院長/クローディアス(永瀬安美)、医師/ホレイショー(谷川清夏)、娘/オフィーリア(大関愛)、兄/レアティーズ(黒木龍世)、幽霊/ガートルード(大関、谷川)と『ハムレット』に由来する名前が割り当てられているのだが、幽霊の名が先王ではなくハムレットの母であるガートルードになっていることからもわかるように、いくつかの設定は原作からずらされている。その最たるものがオフィーリアだろう。原作では狂気に陥った末に水死してしまうオフィーリアだが、本作ではほとんど唯一、一貫して「正気」の側にいる人間として描かれているのだ。

[撮影:三浦雨林]

[撮影:三浦雨林]

本作のキャッチコピーに「治ると治す、病と健康の境界を巡る『現代』への箱庭治療」とあることからもわかるように、ここでは「狂気」=病と「正気」=健康、そしてその境界の問い直しが目指されている(本作にはもうひとつ大きな反転も用意されているのだが、本公演も控えているのでここではそれについては触れない)。また、モチーフである「病を寓意化した種族」が五つあり、しかもそこに《人間》までもが含まれているのは、病と健康という二項対立を脱臼し、複数の視点からそれらを捉え直そうという意図によるものだろう。「病」を名指すことそれ自体もまた、治癒を目的にそれが「病」であることを確定するという点において両義的な行為だ。

だが、今回のワーク・イン・プログレスでは、この「五つの種族」という設定については設定のままに終わってしまっているような印象を受けた。それぞれの種族についての設定は単に個人の性質として回収されてしまい、それらを並べることによって新たな視点が立ち上がるということもなかったように思う。あるいはもちろん、そのように物語や作品、ひいては社会に「望まれない性質」だからこそ病と呼ばれるのだということかもしれないが……。

[撮影:三浦雨林]

[撮影:三浦雨林]

[撮影:三浦雨林]

[撮影:三浦雨林]

また、今回はワーク・イン・プログレスということもあってかプロジェクトからの参加メンバーが少数に限定されており、これまでのお布団の作品との差異がさほど感じられなかったのも少々残念だった。永瀬以外の俳優陣については得地の作・演出作品への出演は初めてであり、これまでのお布団作品とは異なる演技体が持ち込まれているという新味はあった。しかし、出自も活動するフィールドもバラバラな俳優たちの演技はほかの俳優の演技とも得地の台本の言葉とも十全には噛み合っていないように感じられたのだった。

今回、俳優以外の「研究員」からは美術家の中谷優希が参加し美術を担当。ビジュアル面のクオリティの向上に一役買っていた一方、中谷は自身の作品でも「病」や「ケア」と関連するテーマを扱っており、その意味では本作にもより深くコミットする余地が残されているようにも思われた。せっかく多様な「研究員」を抱えるプロジェクトなのだから、そのようなかたちで互いの思考が影響を与え合う様子を見たい気もする。

「NOW LOADING.../PLAY START」とはじまり「SAVEを完了しました」と終わる本作は、ひとまずは紛れもないバッドエンドを迎えている。だが、初回のプレイは言わばチュートリアル、あるいはテストプレイの段階だろう。次のプレイ、つまりは2022年2月の本公演でベターエンドに到達するための「別ルート」をプロジェクトは見出せるだろうか。

[撮影:三浦雨林]

[撮影:三浦雨林]

お布団 CCS/SC:https://offton.wixsite.com/ccssc

お布団:https://offton.wixsite.com/offton

お布団 CCS/SC 1st Expansion『夜を治める者《ナイトドミナント》』ワーク・イン・プログレス:http://www.komaba-agora.com/play/12846

関連レビュー

青年団若手自主企画vol.84 櫻内企画『マッチ売りの少女』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年11月15日号)

青年団リンク キュイ『前世でも来世でも君は僕のことが嫌』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年02月01日号)

2021/11/14(日)(山﨑健太)

北アルプス国際芸術祭 2020-2021(アート会期)

会期:2021/10/02~2021/11/21

長野県大町市各所[長野県]

現地コーディネイターをつとめる佐藤壮生の案内によって、北アルプス国際芸術祭を初めてまわる機会を得た。2017年の第1回に続く、第2回となるものだが、本来であれば、昨年の5月にスタートする予定が、1年以上遅れて、ようやく開催することになった。おかげで紅葉に彩られた美しい山々を目撃することができたが、さらに遠くには雪山、手前には湖も見える。里山をめぐる「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」とは、だいぶ違う印象的な風景が展開していた。ビジュアル・ディレクターの皆川明が、「水、木、土、空」をイメージしたロゴ・マークにしたこともうなずけよう。起点となる大町市の市街地エリアは、徒歩でいくつかの作品を鑑賞できる。例えば、宮永愛子による神社でのインスタレーション、旧高校における原倫太郎+原遊の水のからくり、蔵に展示された本郷毅史による稲の写真、淺井が商店街の路上に描いた絵、ジミー・リャオの本プロジェクト、空き家における蠣崎誓の植物絨毯などだ。布施知子ほか、地元で暮らすアーティストも含んでいる。いわゆるまちなか展開であり、ここは半日もあれば、十分だろう。

宮永愛子《風の架かるところ》

蠣崎誓《種の旅》

さて、本領を発揮するのは、前述した壮大な風景を眺めながら移動する湖やダムのエリアだろう。前から一度見たかった持田敦子の作品は、2つの家が衝突するディコンストラクティビズムのような状態だった。あまりに壮大なスケールに感心させられたのは、七倉ダムにおいて風の流れを可視化した磯部行久のランド・アートである。作品を訪れることで必然的に、ロックフィルダムも見ることになるが、改めてすごく人工的な構築物だと再認識した。またとんでもない巨石から霧を噴霧するトム・ミュラーの作品も忘れがたい。普段は観光地ではない場所らしいが、アートを通じて、自然の造形が発見されている。ほかにマーリア・ヴィルッカラの湖伝説にもとづくインスタレーション、平田五郎の水盤、目による台中国家歌劇院的なうねる空間、ヨウ・ウェンフーの田園アート、旧酒の博物館における松本秋則のモビール群など、個性的な作品が目白押しだった。やはり、水にまつわる作品が多いことが、北アルプス国際芸術祭の特徴だろう。なお、全体の作品数はそこまで多くないので、頑張れば、二日でコンプリート可能な規模なのも嬉しい(瀬戸内や越後では困難である)。

持田敦子《衝突(あるいは裂け目)》

磯部行久《不確かな風向》

トム・ミュラー《源泉〈岩、川、起源、水、全長、緊張、間》

目 Mè《信濃大町実景舎》

杉原信幸

公式サイト: https://shinano-omachi.jp/

2021/11/15(月)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)