artscapeレビュー

2021年12月15日号のレビュー/プレビュー

「ナラティブの修復」展

会期:2021/11/03~2022/01/09

せんだいメディアテーク[宮城県]

年に一度、せんだいメディアテークで開催される現代美術の大型の企画展として「ナラティブの修復」が開催された。開館から20周年、そして震災から10年という節目において、「もの語り」をテーマとしつつ、10組の作家によるさまざまな世界の認識を提示するものだ。選ばれた作家は、仙台に在住していたり、せんだいメディアテークと関わりをもち、直接的に震災を表現していなくとも、記憶に関わる作品などによって、いやおうなくポスト震災の表現となっている。

さて、展示のトップを飾るのは、仙台で調査やフィールドワークを継続してきた伊達伸明の「建築物ウクレレ化保存計画」だ。取り壊される建物の部材を活用してウクレレを制作するプロジェクトは、研究者が思いつくものではなく、アートならではの思いがけないかたちでの失われていく建築への弔いだろう。続く佐々瞬は、戦後の応急仮設住居から始まり、公園の整備によって消えた仙台の追廻地区の歴史をたどりながら、共同体の記憶を伝えるものだ。その存在は知っていたが、初めて追廻地区の全容を知ることができた。

伊達伸明「建築物ウクレレ化保存計画」展示風景

佐々瞬 作品展示風景

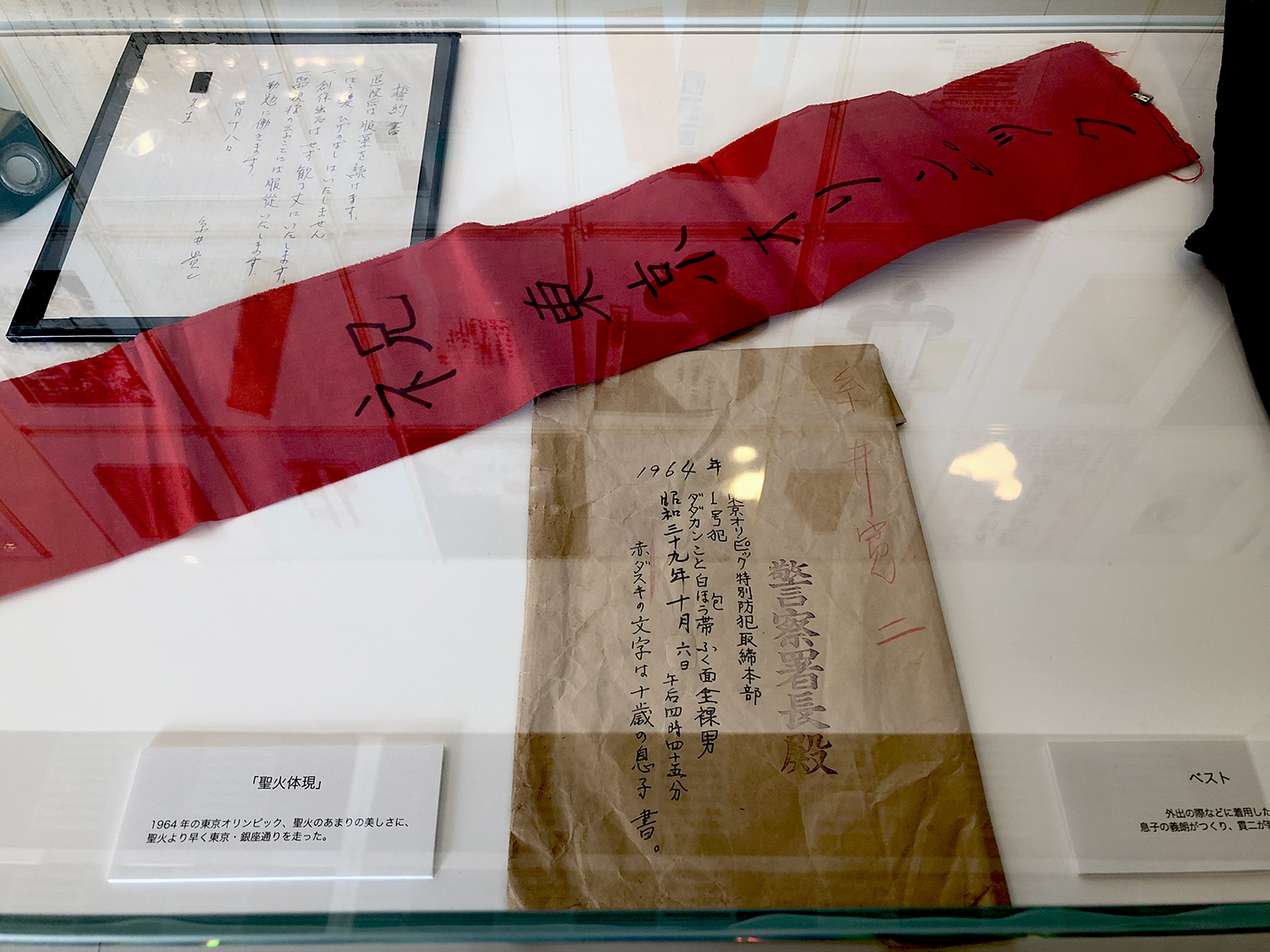

そして展示は、菊池聡太朗の荒地のドローイング群、磯崎未菜は歌をモチーフとする作品、是恒さくらによる鯨をめぐるエピソード、安定の小森はるか+瀬尾夏美が収集した11歳の記憶(什器は建築ダウナーズが協力)など、若手が続く。写真、立体、ドローイング、言葉という風に、表現の手法もバラエティに富む。ほぼ展示が終わって、会場の外に出たのかと思ったところで出現するのが、ダダカンが暮らす住宅をかたどった大きなインスタレーションだ。ここに彼が行なったハプニングやメールアートの記録のほか、さまざまな書簡や知人の作品、コラージュのための切り抜き、関連する映像などをぎゅうぎゅうに詰め込む。もともと本人が記録魔なのだが、これらの膨大な資料を整理したのが、細谷修平、三上満良、関本欣哉、中西レモンをメンバーとするダダカン連である。1920年生まれだから、もう100年を生きており、ほとんど全身美術史とでもいうべき展示の圧倒的な密度ゆえに、それまでの内容を忘れてしまうほどだ。今後、ダダカンの資料をどう扱い、保存していくのかも気になる。ともあれ、最後に一人の生き様でもっていかれる展覧会だった。

菊池聡太朗 作品展示風景

是恒さくら 作品展示風景

小森はるか+瀬尾夏美 作品展示風景

ダダカン 作品展示風景

ダダカン 作品展示風景

2021/11/17(水)(五十嵐太郎)

ゲリー・デ・スメット「意図せぬ因果関係」

会期:2021/10/07~2021/11/27

HRDファインアート[京都府]

ベルギー人アーティスト、ゲリー・デ・スメットの、日本初紹介となる個展。写真コラージュ作品「意図せぬ因果関係」シリーズが展示された。かつてのナチスやナチズムの復興を掲げる現在の欧州の極右勢力が自らの正統性のシンボルとして用いる「ルーン文字」の形に台紙を切り抜き、同性や肌の色の違う人どうしの性行為のポルノ画像がその下からのぞく。それは、性的マイノリティや「民族の純潔の侵犯」という意味で、彼らが排斥の対象とするものだ。ドイツではハーケンクロイツ(鈎十字)に加えて、ナチスと関係のあるルーン文字の使用が禁止されており、ベルギーにおいてもルーン文字は、ナチスによる占領の記憶と強く結びつく禁忌的記号である。タブーとタブー、ポルノグラフィーという記号(的なもの)と記号の衝突。それは、自らを正統化しようとするシンボルを通して、排斥の対象そのものを眼差すという矛盾した裂け目でもある。

[写真提供:HRDファインアート]

だが、その裂け目のなかのポルノ画像の多くが、「男性向けにつくられた、女性どうしの濃密なプレイ」であることに注意しよう。さらに、「褐色の肌」がそこに加わることは、例えばアングルが描いた《トルコ風呂》のように、「非欧米圏の女性を『性的に奔放で魅力的な存在』として一方的に表象する」オリエンタリズムを想起させ、二重・三重に他者化されたエロティックなイメージの形成史へと連なっていく。そのとき、「ルーン文字の形に切り抜かれた窓」は、他者として領有されたイメージを「ハーレム」に象徴される密室に再び閉じ込める装置となり、同時に「西洋白人男性」の視線による性的イメージの形成史を批評的に見つめるための「のぞき穴」となる。

正統性の根拠と排斥対象、欲望の眼差しの主体と他者化されたイメージの領有。その両者の表裏一体的な構造こそを本作は指し示す。

[写真提供:HRDファインアート]

2021/11/19(金)(高嶋慈)

はなもとゆか×マツキモエ『DAISY』

会期:2021/11/18~2021/11/20

京都芸術センター[京都府]

女性としての生きづらさや社会的抑圧を、ダンサブルな楽曲にのせてポップに昇華するダンスデュオ、はなもとゆか×マツキモエ。前作『VENUS』では、全編にわたり安室奈美恵の楽曲が流れ続ける多幸感に満ちた世界で、生殖や世間的圧力のメタファーであるピンポン球=卵が飛び交うなか、「ラケットで球を打ち返す」身振りが脅迫的に反復され、恋バナや合コンについて語るモノローグと、依存から自立への意志を示すダンスが展開された。

主題も構成も『VENUS』の続編と言える本作においても、はなもとゆかが実体験を元にモノローグを語りながら踊る。「愛されたい」一方、社会の要請する型にはめられた「女性らしさ」の強固さというジレンマは、本作でよりエグみを増した。「私、このたび、入、入……入会しました!」とはじける笑顔で語り出すはなもと。婚活サービスに「入会」後、容姿を唯一の基準とする一方的な査定の視線にさらされる。お見合い写真撮影で要求される、型通りの髪型や服装(白かパステルカラーのワンピース)、「控えめな」笑顔。それは「原色が好きで、Tシャツ、パンツ、ポニーテール、リュックにスニーカー、これが私です」と語るはなもと自身とは程遠い。また、会うことになった「42歳の美容外科医」の言葉は、外見や体型への批判的なコメントばかりであり、「女性を一方的に容姿で品評してよい」ルッキズムの典型だ。「こんなことを言われてまだ頑張らないといけないの?」と言い終えてからのソロは、「終始後ろ向きで観客に表情を見せない」仕掛けが効いていた。バレエをベースとした躍動感あふれるソロダンスだが、「一番自分らしいダンス」を踊る喜びを、誰かに見せるためではない笑顔で踊っているのか? それとも、抵抗として表情を硬く封印しているのか? と想像させる。

[撮影:shinz]

また、デュオの強度も増した。はなもとと男性ダンサーは、床を転がりながら密着度の高いコンタクトを繰り出し、次々と体勢を変化させていく。挑発的なアイコンタクトも交えながら、エロティックかつ動物的でしなやかな運動が惹きつける。また、(後述するように)「ドラァグクイーンの登場」が本作のひとつのポイントだが、終盤では、舞台奥にカツラやヒールを脱ぎ捨てたドラァグクイーンが後ろ向きに立ち、手前ではヌーディーな下着姿のマツキモエが硬質かつ高速のダンスを精密機械のような精巧さで繰り出す。直接的なコンタクトもなく、身体の向きも正反対だが、何かを探り、たぐるようにくねらせる腕の動きが共鳴する。そのデュオは、「力強さ=美」であり、「ただ私のために踊る。それがあなたと共鳴する」と雄弁に語っていた。

[撮影:shinz]

最後に、「ドラァグクイーン」に関して、前作からの発展的展開と今後の展望について述べたい。前作『VENUS』では、ダンサーたちと直接交わることなく、一段高い壇上に神のような超越的な存在が君臨し、見守っているのか支配しているのか不明なまま、不気味な存在感を放っていた。一方、本作では、この超越的な存在が「ドラァグクイーン」として明確に実体化され、ダンサーたちと同じ地平に降臨し、トランスジェンダーの女性歌手の楽曲でリップシンクを披露し、力強いメッセージを放つ。舞踏をやっていたという彼/彼女は、「ただ美しくなりたかった。美に性別は関係ない。精神の発露が絶対的な美となり、他人に何を言われても揺るがないその美しさが他人から言葉を奪う。それを認めようとしない世間に、私とあなたで抵抗と祝福を贈りましょう」と宣言する。だが、その傍らでは、はなもと、マツキ、もうひとりの男性ダンサーがスクワットやストレッチ、腕立て伏せやシャドウボクシングなど「美しく引き締まったカラダを作るためのエクササイズ」に従事し続け、「痩せたカラダ=美」という画一的な外見至上主義に囚われているように見えてしまう。

また、前作よりクリアな姿で降臨したドラァグクイーン=超越者と、特にはなもととの関係性が曖昧な点も気になった。直接交わらない両者は、いまはまだ別次元に身を置いているようだ。だが、自虐的なモノローグを繰り出しながらパワフルに踊るはなもとは、すでに力強さに満ち、美しい。美容外科医のつまらないルッキズムにまみれた女性蔑視など吹き飛ばすほどの説得力がダンスにすでに備わっているのだ。超越者=ドラァグクイーンとはなもと自身の関係性が今後どう交差するのか? 内在する神としてはなもと自身と一体化するのか? 期待したい。

[撮影:shinz]

関連レビュー

はなもとゆか×マツキモエ『VENUS』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年12月15日号)

2021/11/19(金)(高嶋慈)

INAXライブミュージアム

INAXライブミュージアム[愛知県]

なかなか足を運ぶ機会がないままになっていた常滑のINAXライブミュージアムをようやく訪れることができた。開放的な敷地において、大正時代の窯と建物、煙突を保存しつつ、中心となる広場のまわりに徐々に建て増していった複数の施設が並ぶ。まず「窯のある広場・資料館」は登録有形文化財に指定された産業遺産の空間を体験できる。ただ、窯のプロジェクションは面白いが、窯そのものを見るために、映像ナシの時間帯ももっと欲しい。そして「世界のタイル博物館」と建築陶器のはじまり館は、さすがのコレクションである。前者は、タイル研究家の山本正之が寄贈したタイルをもとに開設されたもので、一階で空間ごとタイルの表現を体験することができ、二階でさまざまな装飾タイルを楽しむことができる(陶板画も見事)。またミュージアムショップの近くでは、古便器のコレクションも展示していた。ちなみに、同館にはレストランが併設されており、事前に薪釜で焼くピザのお店があると知っていたら、ここでランチを食べたのにと後悔した。

「窯のある広場・資料館」

トンネル窯

「世界のタイル博物館」

古便器コレクション

「建築陶器のはじまりの館」は、日本の近代建築を飾った数々のテラコッタを紹介する。注目すべきは、それらが実物であること。言い換えると、ライトが設計した帝国ホテル旧本館や京都府立図書館など、取り壊されたり、改修されたりした建築から譲り受けたものだ。ともあれ、建築の上部についているとわからないが、地上レベルに降ろされると、かなり大きいこともよくわかる。横浜松坂屋本館や大阪ビル1号館など、とくに「テラコッタパーク」の屋外陳列は壮観だ。また「土・どろんこ館」では、旧丸栄百貨店本館、中日ビル(中部日本ビルディング)などを紹介する「壮観!ナゴヤ・モザイク壁画時代」展を開催中である。最近、解体されたばかりの村野藤吾による丸栄百貨店の壁画や中日ビルの天井画のほか、北川民次や脇田和の原画による作品などを紹介したものだ。モザイク壁画は、一部現物もあるが、現役で使われているものも多く、主に大きな写真のインスタレーションによって会場を構成している。そして「やきもの工房」は、特別に作業現場も見学させてもらったが、これまでにもジオ・ポンティや東京都庭園美術館のタイルの復元に協力しており、科学の実験室のように、色、造形、焼き方などを研究していた。

「テラコッタパーク」

「壮観!ナゴヤ・モザイク壁画時代」展の展示

「やきもの工房」

壮観!ナゴヤ・モザイク壁画時代

会期:2021年11月6日(土)~2022年3月22日(火)

会場:INAXライブミュージアム「土・どろんこ館」企画展示室

(愛知県常滑市奥栄町1-130)

2021/11/19(金)(五十嵐太郎)

「静けさの創造」展、「歴コンを語る ~10年間の振り返りと今後のビジョン~」

会期:2021/11/16~2022/05/29

谷口吉郎・吉生記念金沢建築館、金沢学生のまち市民交流館[石川県]

金沢で毎年、開催されている歴史的空間再編コンペティションが十年目を迎えるにあたって行なわれた特別企画「歴コンを語る ~10年間の振り返りと今後のビジョン~」に参加した。歴代審査員、歴代入賞者、そして歴代の学生スタッフを集めたイベントで、筆者は立ち上げの第1回の審査員を務めていたからである。今世紀に入り、せんだいデザインリーグを筆頭に、日本各地でさまざまな学生のコンペが増えたが、金沢は重層的な建築の歴史が残る特性をいかして、歴史をテーマに掲げたことで、類似企画と一線を画している。会場もユニークで、町家を改修し、2012年にオープンした金沢学生のまち市民交流館を使い、畳の上で議論したり、模型が置かれているのは、ほかにはない特徴だろう。個人的にはデザインを通じて、歴史に関心がもたれている状況は好ましいが、一方で建築史に興味をもつ学生が本当に増えているという実感はなく、歴史がただのネタとして消費されていないか、あるいは単にまったく触れられない静的な保存の対象になり、思考停止していないか、そのあたりを注意深く見ていきたい。

金沢駅前に展示された「歴コン10年の歩み」

特別企画・座談会の会場 金沢学生のまち市民交流館

金沢学生のまち市民交流館 外観

歴コンに出品された模型

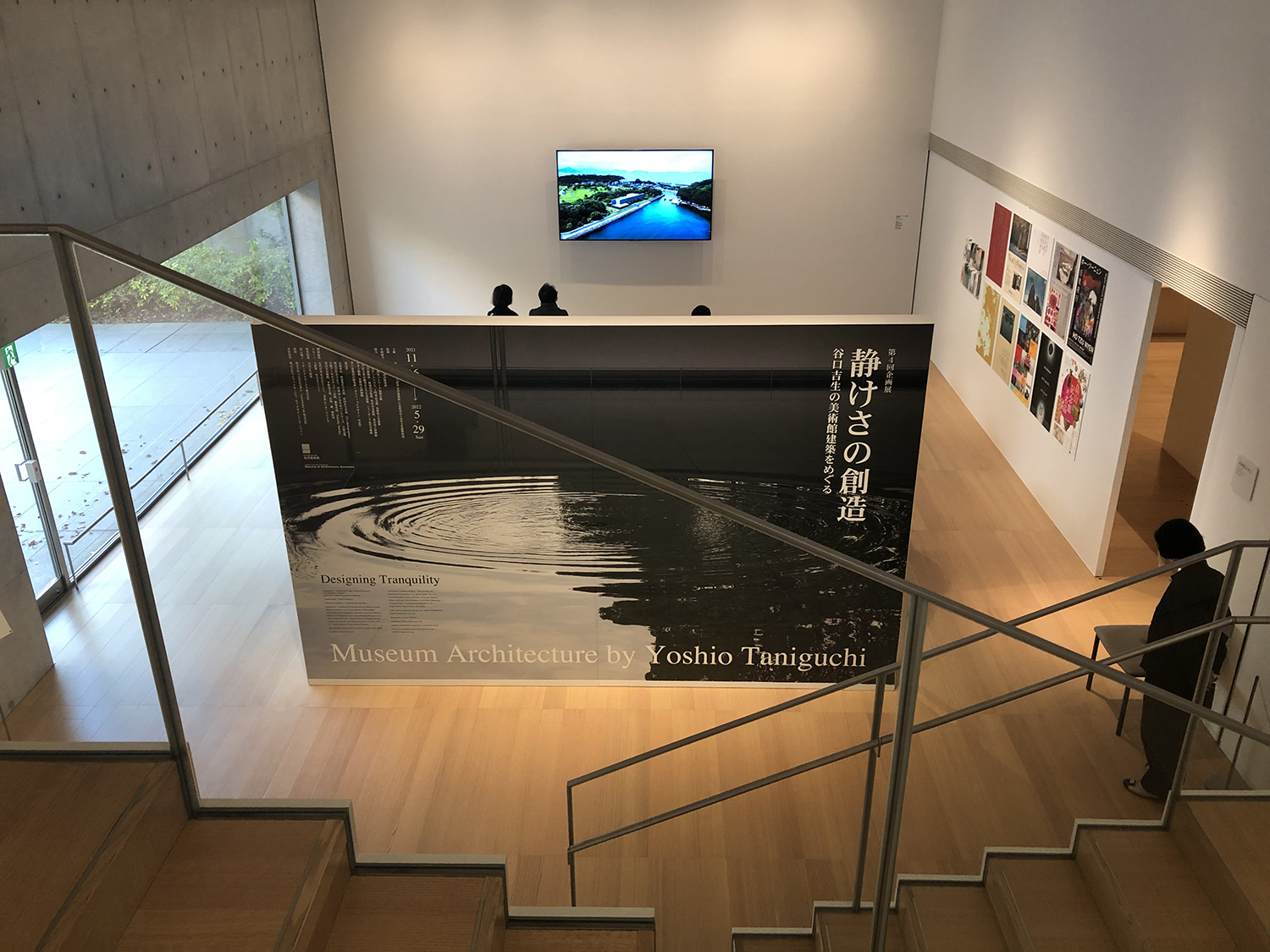

さて、金沢21世紀美術館の大成功もあって、金沢は市として建築のまちづくりに力を入れており、歴コンにも協力しているだけでなく、公立として日本初の建築ミュージアム(谷口吉郎・吉生記念金沢建築館)を2019年にオープンさせた。現在、谷口吉生が設計した11の美術館を紹介する企画展「静けさの創造」を開催している。もちろん、会場となる建築も彼が手がけたものだが、初期の《資生堂アートハウス》(1978)や《土門拳記念館》(1983)に始まり、《ニューヨーク近代美術館新館》(2004)や金沢の《鈴木大拙館》(2011)までをとりあげており、すべての作品を筆者は最低2回以上訪れていたことに気がついた。そのうえで、やはり図面、写真、模型などで、形状やプランはわかっても、空間の素晴らしさを伝えるのは難しいことを再確認した。どれも実物の方が断然良い。もっとも、建築には写真映りの方が良いケースもあることを踏まえると、谷口の美術館はやはり実際に内部を歩いて、体験しないと理解できないことが特徴なのだろう。実際、建築から見える風景は、現場でないとわかりにくい。なお、会場の外にあるロビーで流していた映像が、もっとも空間の再現性が高いと感じた。また『日本経済新聞』で谷口が連載した「私の履歴書」から、美術館の回を抜粋したテキストも興味深い。

谷口吉郎・吉生記念金沢建築館

「静けさの創造」展 展示風景

2021/11/20(土)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)