artscapeレビュー

2017年11月01日号のレビュー/プレビュー

Face to face: Art in Auschwitz

会期:2017/07/07~2017/11/19

クラコフ国立美術館[ポーランド、クラクフ]

クラコフの国立美術館分館にて、アウシュヴィッツ博物館の70周年記念として企画された「Face to face:アウシュヴィッツのアート」展を見る。てっきり戦後に描かれた作品かと思いきや、そうではなく、まさに強制収容所で制作された絵だけを紹介しており、極限状態のアートとして衝撃的な内容だった。最初の部屋は、ナチスが描かせた絵画(壁画や非公式に画才のあるユダヤ人に描かせ、家族や友人へのプレゼントに持ち帰ったとても「普通」の絵)、第二の部屋は、過酷な労働状況や虐待を描いた作品。第三の部屋は、ユダヤ人たちの肖像画(もちろん、隠れて描いた息抜きの作品)、そして最後は現実逃避として理想を描いた作品。とりわけ瓶の中にスケッチ群を隠し、1947年に発見されたやや漫画タッチの絵が(描いた人も不詳)、残虐な事態を鮮明に伝えており、鬼気迫るものがあった。それにしても、これだけ多くの絵が強制収容所で密かに描かれ、また残ったことから、言葉ではない、絵という視覚芸術の凄みを再認識した。

写真:左中=家族や友人へのプレゼントに持ち帰った絵、左下=壁画、右上=過酷な労働状況や虐待を描いた作品、右中=肖像画

2017/09/15(金)(五十嵐太郎)

ヴァヴェル城、聖ペテロ聖パウロ教会

[ポーランド、クラクフ]

ヴァヴェル城のエリアに登る。中世から近世にかけて、最新のデザインを取り込みながら、リノベーションを繰り返し、旧王宮や大聖堂では、複数の歴史の層がデザインに刻まれている。特に旧王宮は、古層が見える発掘現場の上をうねるスロープで歩く空間体験を提供する展示デザインが秀逸だった。大聖堂は正面や側面、あるいは内部もポコポコと異なる様式のパーツを付加し、てんこ盛りである。全体の統一感やバランスはないが、旺盛に最新のデザインを取り込みながら、重ね書きしてきたことがうかがえる。イルジェズ教会風の外観をもつ《聖ペテロ聖パウロ教会》は、わりと様式の統一感があり、イタリアの建築家の仕事らしい。中央広場の《聖マリア教会》はやはりバランスを考えず、正面にぽこっと入口を付加している。これは他の地域であまり見ない、ポーランドの好みの造形かもしれない。また《バルバカン》と《フロリアンスカ門》は、戦闘防御施設なのだが、かわいらしい。

写真:1段目=《ヴァヴェル城》、左列上から=《ヴァヴェル城》《旧王宮》《大聖堂》《聖ペテロ聖パウロ教会》 右列上から=《聖マリア教会》《バルバカン》《フロリアンスカ門》

2017/09/15(金)(五十嵐太郎)

《日本美術技術博物館 MANGGHAマンガ》

[ポーランド、クラクフ]

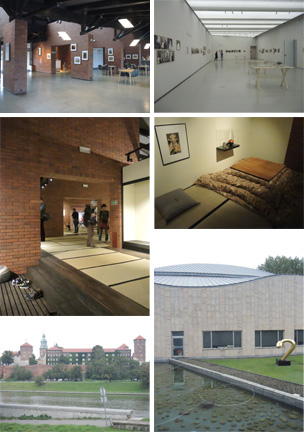

地元では「マンガ」と言えば伝わる、磯崎新設計の日本美術・技術博物館へ。上部は木の構造でうねる屋根をつくり、川を挟んで、ヴァヴェル城を望む。メインギャラリーの中央に斜行する畳の空間を設けるが、枯山水などよりも、こたつが子どもに大人気で微笑ましい。別棟では、写真家Wojciech Plewinskiの知られざる作品の企画展だったが、こちらのキュレーションは見事だった。

写真:1段目・2段目左=《日本美術技術博物館》内観、2段目右=こたつ、3段目=ヴァヴェル城をのぞむ(左)、外観(右)

2017/09/15(金)(五十嵐太郎)

「Art in ART」展

会期:0017/04/28~2017/10/01

クラクフ現代美術館(MOCAK)[ポーランド、クラクフ]

クラコフの街を歩く。「シンドラーのリスト」で有名な工場があり、とてもモダンな外観である。これに隣接する鋸屋根の旧工場は、リノベーションによって、現代美術館になっていた。正直、ポーランドの地方都市なので、それほど展示はたいしたことがなかろうとなめていたら、とても面白い企画展を開催しており、クラクフの文化度の高さを思い知る。特に「Art in ART」展は、美術史を踏まえたメタ美術的な作品を集め、ポーランドの作家中心だけど(もちろん、シンディ・シャーマンや森村泰昌ほか、小川信治らもいるが)、笑いもありながら、こちらの知識も試される緊張感が続く。またホロコースト後の世界を描く、Jonasz Sternの企画展示も開催していた。

写真:左列=「ART in ART」展、右上から=クラクフ現代美術館(2枚)、「Landscape after the Holocaust」展、シンドラーの工場

2017/09/15(金)(五十嵐太郎)

生誕120年 東郷青児展 抒情と美のひみつ

会期:2017/09/16~2017/11/12

東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館[東京都]

東郷青児(1897-1978)の生誕120周年を記念する特別回顧展。回顧展ではあるが、デビューから晩年までを追うのではなく、おおむね1950年代末まで。なかでも1930年代の仕事に焦点が当てられている。1950年代末は評論家の植村鷹千代が東郷の没後1周年の回顧展で用いた通称「東郷様式」が確立する時期に当たる。植村は東郷作品の特徴を「(1)誰にでも判る大衆性(2)モダーンでロマンチックで優美、華麗な感覚と詩情(3)油絵の表現技術にみられる職人的な完璧さと装飾性」とまとめている。他方で1930年代半ばは、東郷が前衛画家からモダン美人の画家に変貌する時期。すなわちこの展覧会の主旨は東郷様式の形成過程を読み直すということなのであろう。

展示は4章で構成されている。第1章は「未来派風」の前衛画家としてのデビュー(1915)から滞欧期(1921-1928)まで。第2章は東郷の帰国(1928)から1930年代前半で、書籍の装幀や室内装飾、舞台装置などのデザインも紹介されている。第3章は1930年代後半からの戦前期(1944)。泰西名画調のモチーフをレパートリーに加え、近代的な女性美を生み出した時期であり、ここでは藤田嗣治と競作した京都の丸物百貨店の壁画作品が紹介されている。第4章は戦後二科展の再開(1946)を経て1950年代末、「東郷様式」の確立までを辿る。

植村鷹千代は「東郷様式」の特徴の最初に「誰にでも判る大衆性」を挙げているが、東郷がフランスから帰国する前後から1930年代にかけての日本はまさに「美術の大衆化」の時代。そしてその時期に東郷作品の様式が変化していった。実際、本展でも多くが紹介されている東郷の商業美術の仕事を見ると、彼が美術の大衆化の時代の人であったという印象を強くする。とくに興味深く見たのは東京火災(のち安田火災海上、現 損保ジャパン日本興亜株式会社)の広報物の仕事だ。同社は1934年(昭和9年)から東郷にデザインを依頼し、各種パンフレットやカレンダーにその作品を用いてきた。東京火災保険の社長であった南莞爾(1881-1940)に東郷を紹介したのは同社の印刷物一式を手がけていた一色印刷所の吉田眞一郎。吉田の回顧(「南さんと印刷」『南莞爾 追悼録』、1968、254-260頁)や社史(『安田火災百年史』、1990)によれば、南莞爾は東京火災のオフィスの建築や宣伝活動に力を入れており、東郷青児に仕事を依頼する以前には和田三造らを起用。大正末から昭和初期にかけて、同社がすでにCI(コーポレート・アイデンティティ)ともいえるようなデザイン戦略を採っていた様子がうかがわれる。さらに南は東郷の二科展出品作品を購入し、それをカレンダーに仕立てて配布する。東京火災の顧客は主に重化学工業系の新興財閥で、東郷の作品は印刷物として大量に複製され、国内のみならず朝鮮半島、満州にも広がっていった。印刷物を見ればわかるが、東郷が描く女性像のシンプルな輪郭と滑らかなグラデーションは、とても印刷映えがする。損害保険の広告物に叙情性ゆたかな女性像を採用した南莞爾の慧眼に感心する。東京火災/安田海上火災の仕事以外にも、各種書籍の装幀、壁画、雑誌表紙絵、包装紙などを通じて東郷青児のイメージが大衆、すなわち美術愛好家以外の人々の間にも広まっていっただろうことは想像に難くない。他方で、今回東郷青児の作品をまとまって見て、彼の作品には「様式」はあるが「思想」がない、装飾画のように感じた。このことは「大衆性」と表裏一体でもあろう。それではこうした「大衆性」を特徴とする東郷作品の原点はどこにあるのだろうか。田中穣氏が『心寂しき巨人 東郷青児』(新潮社、1983)で示唆しているように、竹久夢二か、あるいは岸たまきなのだろうか。[新川徳彦]

公式サイト:http://togoseiji120th.jp/

2017/09/19(火)(SYNK)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)