artscapeレビュー

2019年11月01日号のレビュー/プレビュー

トマス・ファルカス──ブラジルを見つめた近代的な眼差し

会期:2019/10/04~2019/10/31

駐日ブラジル大使館[東京都]

トマス・ファルカス(Thomaz Farkas, 1924-2011)は、ブラジルの近代写真を代表する写真家のひとりである。ハンガリー・ブダペストで生まれ、幼い頃にブラジル・サンパウロに移った彼は、8歳の時に父親からカメラを与えられて撮影を開始し、18歳で当時の最も先鋭的な写真家たちが所属する団体だったバンデイランテ写真・映画クラブ(FCCB)に参加して、ブラジルにおける近代写真形成の一翼を担った。戦後、1948年にアメリカを訪れ、ニューヨーク近代美術館の写真部門を統括していたエドワード・スタイケンや写真家のエドワード・ウェストンの知遇を得て、さらにその写真のスタイルを磨き上げていった。1960年代以降は、ドキュメンタリー写真への傾倒を強め、「サンバ」、「サッカー」、「国内移住」、「カンガッソ(地方盗賊団)」の4部作を発表している。

今回、東京・北青山の駐日ブラジル大使館で開催された個展には、1940〜60年代の彼の代表作20点余りが展示されていた。それらを見ると、スタイケン、ウェストン、さらにポール・ストランドなどがアメリカで確立した近代写真の原理が、いかに強い浸透力を備えていたのかがよくわかる。ネガに手を加えない「ストレート・プリント」、レンズの描写力を活かしあくまでも鮮鋭なピントにこだわる姿勢、被写体のフォルムを造形的に処理していく画面構成などは、第二次世界大戦以後の写真表現のスタンダードとして、世界中の写真家たちに影響を与えていった。ファルカスの作風は、アメリカ・シカゴから1953年に日本に来た石元泰博にとても近い。そして石元と同様に、ファルカスも1960年代以降は近代写真の呪縛から徐々に脱して、それぞれの風土に根ざした写真のあり方を模索するようになっていくのだ。

今回は会場の関係で出品点数が少なく、彼の写真世界の全体像を把握することはできなかった。同時代のブラジルの写真家たちの作品もあわせて見ることができるような、より大きな規模の写真展を期待したいものだ。

2019/10/08(火)(飯沢耕太郎)

バスキア展 メイド・イン・ジャパン

会期:2019/09/21~2019/11/17

森アーツセンターギャラリー[東京都]

最近、1980年代の美術が見直されているが、世界(欧米)的にいうと、モダンアートが行き詰まった70年代の後を受けて、ポストモダンな新表現主義が唐突に花開いた時代。そこに合流したのが、アンダーグラウンドなグラフィティから浮上したジャン=ミシェル・バスキアだ。でも彼はアートワールドに食い込んでいったとはいえ、ゲームとしての新表現主義とは一線を画し、アフリカ系でグラフィティ出身という出自を作品に反映させた。その結果、新表現主義の画家の多くが21世紀を迎える前に消えていったのに対し(その代表がシュナーベルだが、彼が90年代に映画監督に転身して『バスキア』を撮ったのは示唆的だ)、バスキアは本人が消えても、作品は消えるどころかますます評価が高まり、世界各地の美術館で回顧展が開かれるようになった。もちろん単に作品が再評価されたというだけではなく、差別に苦しみ、わずか27歳で夭逝したという伝説も再評価に貢献しているはすだが。

バスキアの絵画のいちばんの特徴は、画像と文字が共存していること。もともとグラフィティは文字をデフォルメすることから始まったが、バスキアの文字はデフォルメされず、むしろ画像のほうが記号化しており、両者の関係はつかず離れず曖昧だ。なんとなく絵画というより書画と呼びたくなってくる。その画像は即興性やスピード感にあふれ、表現主義的というより「落書き」的といったほうがふさわしい。既成のキャンバスだけでなく、ドアに描いたり、木枠を井桁に組んで布を張った上に描いたり、ストリート感も満載。しかしそれも初期の一時期に限られている。作品の制作年を見ると1981-85年が多く、晩年の1986-88年はわずかしかない。とりわけ1982-83年に集中し、質的にも高い。それ以降はコピーやコラージュを多用し、画面の密度も薄くなり、明らかに失速していくのがわかる。

展覧会のタイトルは「メイド・イン・ジャパン」。約123億円で作品を購入した前澤友作氏をはじめ、日本人コレクターや日本の美術館のコレクションが出品されていること、五重塔や空手、マンガのキャラクター、「YEN」など日本ゆかりのモチーフを描いた作品も多く出ていることによる。ゴッホもそうだったように、100年後のバスキアも日本に憧れていたのか。

2019/10/08(火)(村田真)

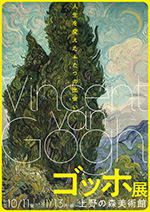

ゴッホ展

会期:2019/10/11~2020/1/13

上野の森美術館[東京都]

生誕何年でも日蘭友好何年でもなく、サブタイトルもないストレートな「ゴッホ展」。ただ「人生を変えたふたつの出会い」というキャッチコピーがあるだけ。「ふたつの出会い」とは、ひとつは、さまざまな職業を転々とした後、画家として再出発して間もないころのハーグ派との出会いであり、もうひとつは、パリに出てからの印象派との出会いだ。同展はこの二つの出会いを軸に、両派の作品も交えて構成されている。ゴッホがいわゆるゴッホらしい絵を描くようになるのは、パリを経て南仏アルルに旅立ってからのことだから、この展覧会はいわゆるゴッホらしさが発揮される以前の初期作品に焦点を当てたものといえる。だから特に前半は、いわゆるゴッホ好きには物足りないかもしれないが、もっと奥を知りたい人には向いているかもしれない。

展示は初期のころのドローイングから始まる。労働者や農民らの貧しい生活を描いた拙い絵は、作者がゴッホでなければとっくに捨てられていただろう。急にうまくなったと思ったら、ヨゼフ・イスラエルスやアントン・マウフェ、アントン・ファン・ラッパルトといった、ゴッホの伝記にも名前が出てくるハーグ派の画家たちだった。パリに出ると色彩は徐々に明るくなっていくが、ここでもモンティセリ、モネ、ゴーガンら影響を受けた画家たちの作品が並んでいる。そして最後のほうはアルル以降のよく知られたゴッホだ。

これまで大がかりな「ゴッホ展」といえば、ゴッホのコレクションで知られるファン・ゴッホ美術館かクレラー・ミュラー美術館からごっそり借りてきたものが多かったが、初期の作品が中心の今回は、ハーグ美術館からの作品が24点、全体の3分の1強を占める。ちなみにファン・ゴッホ美術館からは1点、クレラー・ミュラーからは7点で、いずれも晩年の作品だ。

2019/10/10(木)(村田真)

リヒテンシュタイン侯爵家の至宝展

会期:2019/10/12~2019/12/23

Bunkamuraザ・ミュージアム[東京都]

リヒテンシュタインといえばモナコ、サンマリノなどと並ぶ最小国のひとつだが、こんな名画を秘蔵していたとは知らなかった。と驚いたのは6年前に開かれた「リヒテンシュタイン 華麗なる侯爵家の秘宝」展のとき。タイトルはたいして代わり映えしないが、前回がルーベンスをはじめとするバロック絵画に焦点を当てたハイライト展だったとすれば、今回は東洋磁器も多数出ていて、より繊細な工芸的作品が見どころとなっている。ま、小粒になったともいえるが。

繊細といえば、フランツ・クリストフ・ヤネックの《室内コンサート》や、ヨハン・ゲオルク・プラッツァーの《雅な宴》などロココ期の雅宴画が目を引く。これらの繊細で艶やかなマチエールはどこから来るのかと思ったら、銅板に油彩で描いているせいだった。もっと驚くべきは、19世紀のビーダーマイヤー期の細密画。とりわけヴァルトミュラーの《磁器の花瓶の花、燭台、銀器》は、みんな目が釘付けになっていた。素っ気ないタイトルからは想像できないほど細密かつ華麗な描写は、芸術を通り越してもはやキッチュの領域にはみ出している。ちなみに、同作品の制作年はダゲールが写真を発明したのと同じ1839年のことだが、写真がこの作品を超えるクォリティを獲得するには150年を要した。ビーダーマイヤー様式は美術史の主流からは完全に外れているが、もっと光が当たってもいい。

2019/10/11(金)(村田真)

レスリー・キー「Bookish」

会期:2019/10/17~2019/11/04

札幌PARCO 5階特設会場[北海道]

北海道在住の写真家たちによって2007年に設立された団体、THE NORTH FINDER(NPO法人 北海道を発信する写真家ネットワーク)は、2007年から毎年秋にSapporoPhotoを開催している。今年も、市内大通りの札幌PARCOの特設会場で、本展をはじめとして、The North Finderのメンバーたちが「食」をテーマにした作品を出品した「Story of Hokkaido Foods」展、「平成最後の一日」と「令和最初の一日」の写真を一般公募した「時代を超えて MILESTONE 〜最後で最初の48時間〜」展などが開催された。また、別会場の新さっぽろギャラリー(札幌市厚別区)では、本年度の東川賞特別作家賞を受賞した奥村淳志の「「弁造」から「庭とエスキース」へ」展も開催されていた。

その中でも、一番見応えがあったのが本展で、シンガポール出身でアート、広告、ファッションなど多彩な分野で活動しているレスリー・キーが、アート・ディレクターの井上嗣也の企画で「本好き」をテーマに撮り下した作品が並んでいた。『みづゑ』、『ヤミ族の原始美術 その芸術学的研究』、『Leica Photographs』など、渋いラインナップの書籍と、ファッションモデルっぽい男女の取り合わせが絶妙で、被写体の魅力がうまく引き出されている。元々は東京、京都のライカギャラリーで展示されたシリーズだが、ほぼ全作品を一堂に会するのは今回が初めてだという。ちょうど札幌PARCOが改装中なので、閉店したテナントの什器をそのまま使って会場を構成している。だが、逆にそのややチープな仮設会場の雰囲気が、レスリー・キーのざっくりとしたカメラワークとうまくフィットして、開放的で生命感あふれる展示になっていた。

SapporoPhotoの企画としてはやや異色だが、広告やファッションの領域をより積極的に取り込んでいくことも今後の可能性として考えられそうだ。

2019/10/20(日)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)