artscapeレビュー

2020年10月15日号のレビュー/プレビュー

装飾をひもとく~日本橋の建築・再発見~

会期:2020/09/02~2021/02/21

高島屋史料館TOKYO 4階展示室[東京都]

本来、ここはレビューを書く場なのだが、例外的に筆者が監修した展覧会について記したい。コロナ禍のため、高島屋での関連レクチャーが中止となり、展示の意図を説明する機会がないからだ。

もともとは4月末にスタートの予定であり、実は監修を依頼されたのが2月初めだったことから、ほとんど準備期間がなかった。そこで資料を収集するタイプの展示ではなく、すでにあるものを活用できるものは何かと考え、高島屋の建築と日本橋の環境を徹底的に利用することを考えた。そして以前から、高島屋の細部装飾がおもしろいと思っていたので、打ち合わせの際、じっくりと外観と館内を見てまわり、これならいけそうだと確信し、狭い会場だけど、立地を最大限生かすことにした。すなわち、会場の外に出るとオリジナルの建築群がいっぱいあるわけで、それを観察するための展示と位置づけたのである。

「装飾をひもとく」展、会場風景

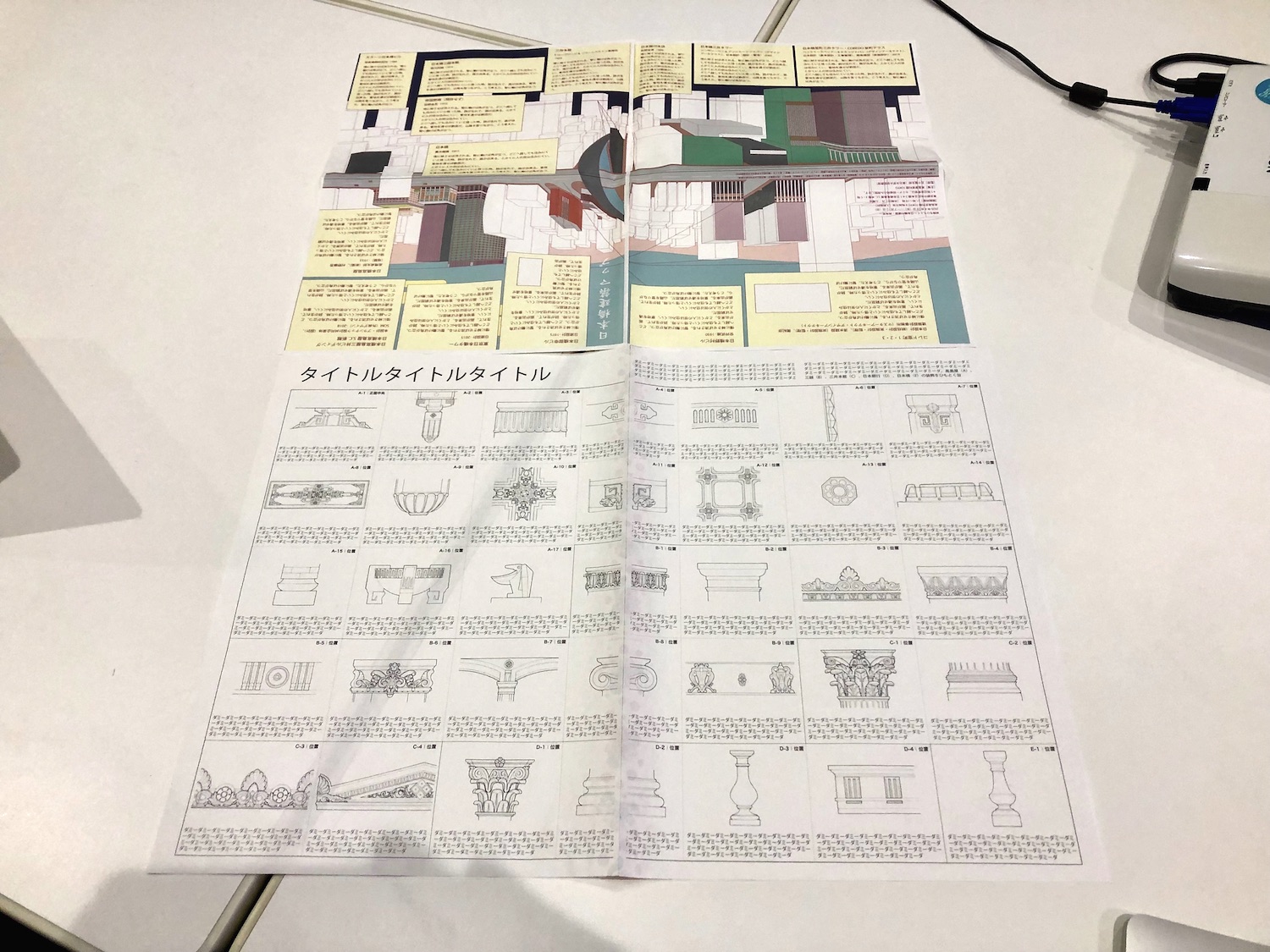

ここから必然的に「日本橋建築MAP」を配布することをすぐに決め、エリアはシンプルに中央通り沿いとし、表面に位置関係と近現代建築の概要を(グラフィックは菊池奈々が担当)、裏面に装飾の解説(イラストの作画は周エイキ)を入れることにした。なお、会場の建築模型は、すでに解体され、街には存在しない《旧帝国製麻ビル》だけであり、それ以外の写真で紹介された建築はすべて、街を歩けば実物を見ることができる。建築展は、美術展と違い、実物を展示できないというジレンマを抱えているが、この形式ならば、鑑賞者のストレスにならないだろう。

会場で配布した「日本橋建築MAP」のスタディ(表裏)

《旧帝国製麻ビル》模型

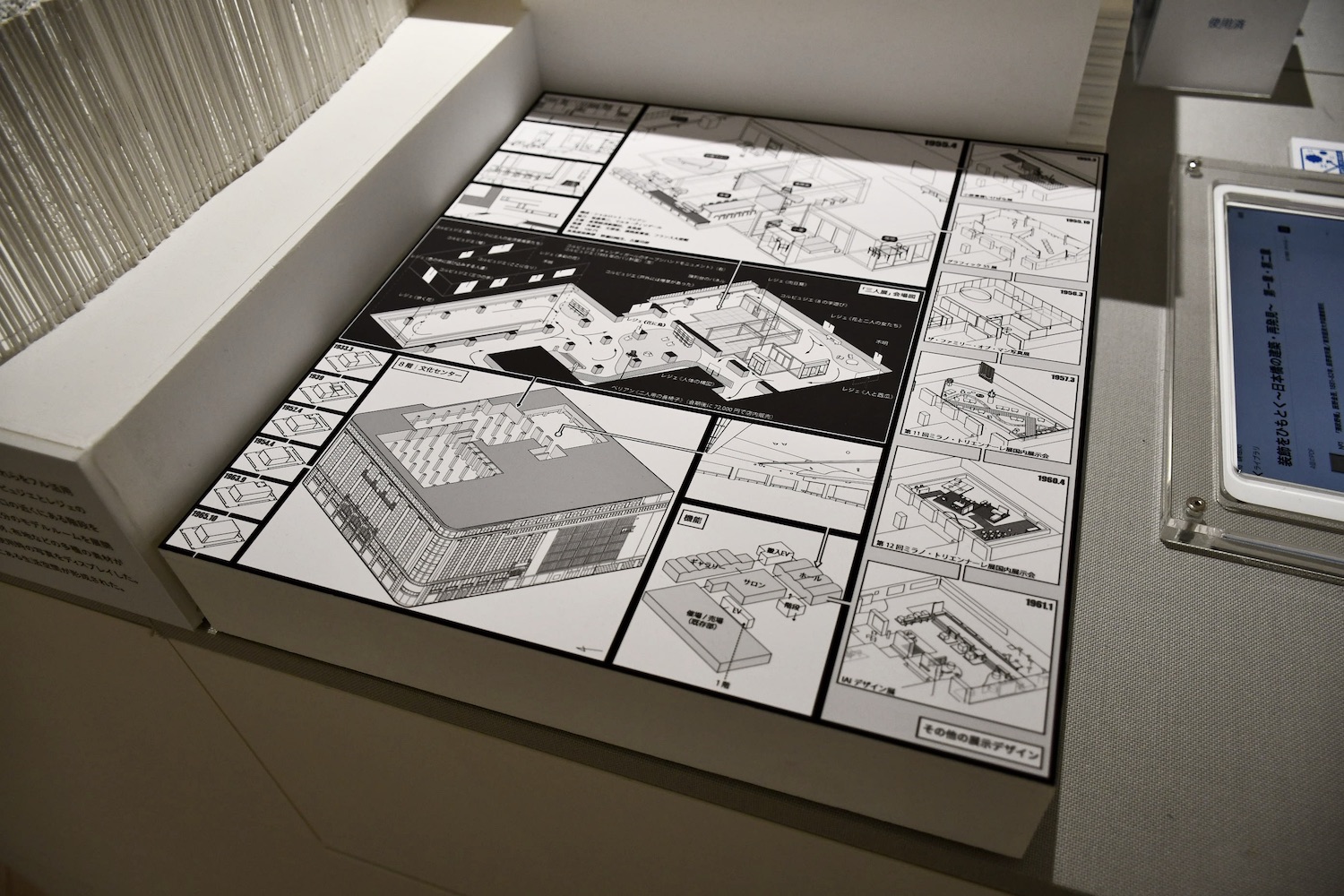

イントロダクションでは、日本橋の界隈は古典主義系の近代建築がよく保存されていることから、東京オリンピック2020(延期になってしまったが)にひっかけて、いずれもギリシャから始まり、日本にもたらされたものという説明を加えた。展示の全体構成は、以下の通り。第1章「様式の受容」は、《日本銀行》と《三井本館》を軸に、古典主義とは何かを細部から紹介する(菅野裕子担当)。ちなみにこのパートでは、《日本銀行》とダブリンの《アイルランド国立図書館》の類似が初めて指摘されたという意味でも興味深い。第2章「和風の融合」と第3章「現代への継承」では、前者で《高島屋》、《三越》、《日本橋》、後者で《高島屋新館》、《スターツ日本橋ビル》、《日本橋御幸ビル》、《コレド室町》の開発などを分析する(五十嵐担当)。そして第4章は、時間軸をさかのぼり、百貨店内の仮設建築として、1950年代に高島屋で開催された建築・生活系の展覧会(当時、丹下健三や清家清も会場設計をした)を紹介し、 坂倉準三がデザインした「巴里1955年:芸術の綜合への提案─ル・コルビュジエ、レジェ、ペリアン三人展」(1955)の会場模型を東北大の五十嵐研で制作した(百貨店の展覧会を研究している菊地尊也担当)。

第1章「様式の受容」より

奥の壁は第3章「現代への継承」。手前は第4章の過去の展覧会の冊子

高島屋の過去の展覧会会場デザイン

かつて高島屋で開催された「巴里1955年:芸術の綜合への提案─ル・コルビュジエ、レジェ、ペリアン三人展」の会場模型

さて、これが本当の狙いなのだが、以前から筆者は、近代建築の展覧会やガイドブックが、しばしば「~様式」という説明で終わり、むしろ建築家の人間的エピソードが多めだったので、そうではない見せ方ができるのでは、と考えていた。つまり、モノそのものに語らせる展示ができるのではないか、と。実際、様式のラベルをはることで思考停止してしまうというか、世間に流通している説明も誤用が多く認められる。そこで十分な数の写真を使いながら、様式の向こう側にある細部を、本場の建築と比較しながら、高い解像度で観察し、装飾から考えること。美術史ならば、「ディスクリプション」という作品記述にあたるものだが、近代建築ではあまりそれが十分になされていないと思ったのが、本展を企画した意図である。

とはいえ、ここまで極端に細部と装飾にフォーカスしてどうなるかと思っていたのだが、フタを開けてみると、むしろそれを面白がる人が多いことが判明した。来場者は想像以上に多く、受付で図録を販売していないのかと質問する人も少なくない。昨年、筆者が監修した「インポッシブル・アーキテクチャー」展も当初、こんなマニアックな企画は一部の建築ファンしか見ないと思っていたら、SFやアニメ、ユートピア文学なども好む、意外に幅広い受容層があったことと共通する現象なのかもしれない。

公式サイト:https://www.takashimaya.co.jp/shiryokan/tokyo/

2020/09/02(水)(五十嵐太郎)

ウポポイ(民族共生象徴空間)、国立アイヌ民族博物館

ウポポイ(民族共生象徴空間)、国立アイヌ民族博物館[北海道]

札幌を電車で出発し、途中で久しぶりに苫小牧に寄って、《苫小牧市美術博物館》の「生誕100年|ロボットと芸術~越境するヒューマノイド」展(カレル・チャペックが戯曲『R.U.R』で「ロボット」という言葉を初めて使ったのが1920年だった)を見てから、白老駅で降り、ウポポイ(民族共生象徴空間)を報恩した。ダイレクトに特急で行けば、札幌から1時間ちょっとの距離感である。

《苫小牧市美術博物館》外観

寄り道をしたため、昼過ぎに到着したが、午前中からいるべきだった。なぜなら、屈曲したいざないの回廊を経てから入るエリア内の公園には、体験交流ホール、体験学習館、チセ(家屋)を再現した伝統的コタン(ただし、一部の棟の大きさは、誤解を招くのでは? と疑問に思った)など、いくつかの施設があり、上演や実演など、様々なイヴェントを行なっているからだ。そして笑顔の親切なスタッフもあちこちにいて、テーマパーク的な空間でもある。

ウポポイの体験交流ホール

伝統的コタン

ポロト湖のほとりにある建築とランドスケープは気持ちがいい。久米設計による《国立アイヌ民族博物館》は、風景にあわせて少しうねっており、1階はショップや展示に導入するシアターとし、2階に常設と企画の展示空間を持ち上げている。また2階のパノラミックロビーからは、見事に切りとられた湖と公園の眺めが得られる。

《国立アイヌ民族博物館》

《国立アイヌ民族博物館》からポロト湖を望む

さて、常設の基本展示室は、中心部は円にそってガラスケースの什器を並べ、大きなテーマ群を紹介し、外周はさらに細かい内容を紹介する、こなれた展示のデザインだった。もっとも、この博物館の最大の特徴でもある「アイヌの視点」から紹介する切り口、すなわち「私たち」を主語とする語り口で説明している部分は、目新しさを感じつつも、やはり美術家の小田原のどかが指摘したような疑問を抱かないわけにはいかなかった。

基本展示室の展示風景

チセの建設展示

例えば、アイヌが受けた苦難の歴史は一体誰が行なったものなのか、という点がぼかされている。むろん、こうした問題は、日本における戦争関係の展示施設にも通じるものだ。まるで自然災害のように悲惨な記憶が語られる一方、なぜ戦争が起き、どうしてこのように事態が悪化したのかという責任の主体がいつも曖昧である。また企画の特別展示室は、途中から、ただ書籍を並べたり、映像と団体の紹介だけになっており、オープニングとしてはやや寂しい内容だった。

公式サイト:https://ainu-upopoy.jp/

関連記事

国立アイヌ民族博物館 2020 ──開館を目前に控えて|立石信一:キュレーターズノート(2020年04月15日号)

2020/09/06(日)(五十嵐太郎)

笹岡啓子「SHORELINE」

会期:2020/09/05~2020/09/25

笹岡啓子が2015年から継続的に発表している「SHORELINE」シリーズは、津波被災地の東北地方沿岸部をはじめ、日本各地の現在の/かつての海岸線を丹念に記録し、海岸線、河川、火山、土地の隆起などの地殻変動を通して「地続きの海」を浮かび上がらせようとする試みである。原発のある海浜や、除染土のフレコンバッグが放置された光景も含まれ、「この国の輪郭線」を、外部から物理的に規定する「海岸線」とその流動性や(人為的)変容、時制の重なり合いの視点から、地政学的なスケールで探究する試みといえる。

本展では、徳島県の吉野川や宮城県の阿武隈川での「釣り人」と、福島県の吾妻小富士や長野県の木曽駒ケ岳の残雪の山肌を歩く「登山人」、長野県篭川の人工滝などが端正に写し取られている。地理的に離れた場所を、「雪山→落水→河川敷→河口」の水の移動として繋ぎつつ、その雄大な風景のなかを逆行するかのような人間の運動が、豆粒のようなスケールの対比として捉えられている。

会場風景

併せて本展では、被災沿岸各地で堤防建設、かさ上げ工事、区画整理後の更地に次々と整備されつつある「復興祈念公園」を捉えた「Park」が新たなシリーズとして発表された。展示冒頭に置かれた「高田松原津波復興祈念公園」は、水平に伸びるピロティ構造の追悼施設、その正面へと真っ直ぐに伸びる太い導線の道路、厳格な幾何学的配置が丹下健三設計の広島平和記念公園を強く想起させる(画面には写っていないが、人工的に保存された「奇跡の一本松」が園内にあり、「原爆ドーム」的なアイコン化との並置は、より「ヒロシマ」性を強く示唆する)。

笹岡啓子『Park 1』より《高田松原津波復興祈念公園》

笹岡はライフワークの「PARK CITY」で近年、長時間露光撮影によって、観光客と明るい光で溢れる「現在」の平和記念公園を、「亡霊」の幻視もしくは「原爆の炸裂の瞬間」が出現するイメージに変換し、不可視の「過去」を「現在」の内に召喚し、重ね合わせようとする恐るべきアナクロニックな写真的実践を試みている。この多重的な時制の撹乱という主題は、本展会場をめぐるうち、第二、第三の「PARK CITY」がまさに現在進行形で続々と形成されつつあるという感覚として立ち上がり、慄然とする。

だがこれらの「Park」は、広島のそれを起源として想起させつつ、唯一の単数形ではない。過去は現在のうちに反復され、同時に無数の差異・バリエーションを生み出す。巨大な堤防に囲まれた更地にクレーン車が屹立し、未だ建設途中のもの。犠牲者の氏名とともに、津波の高さを明示する碑。防災用の避難丘や遊具を備え、住民の生活目線に沿った緑地公園。SANAAを思わせる円形ガラス張りの建築が更地に突如そびえる異形の風景は、一際目を引く。痕跡を上書きすることで、忘却装置となる慰霊施設や祈念公園。一方、同じ公園内に遺構として残された、津波と火災の傷痕が痛々しい小学校も笹岡は捉えている。

笹岡啓子『Park 1』より《釣師防災緑地公園》

何を「継承すべき記憶」として保存し、固定化し、上書きし、抹消し、その過程において「私たち」の(ナショナルな)共同体を視覚的・身体的に形成/排除するのか。そうした記憶空間の政治学への問いが、「PARK CITY」から「SHORELINE」を経由して「Park」へと至る笹岡の根源的な探究の軸線として浮かび上がってくる充実した個展だった。

関連記事

東日本大震災復興祈念公園は誰のためのものか?|山内宏泰:キュレーターズノート(2020年10月15日号)

大船渡、陸前高田、気仙沼をまわる

|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2020年09月15日号)

笹岡啓子「PARK CITY」|飯沢耕太郎

:artscapeレビュー(2020年02月01日号)

笹岡啓子「PARK CITY」|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年07月15日号)

2020/09/06(日)(高嶋慈)

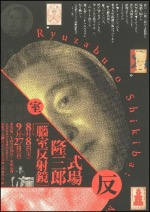

式場隆三郎:脳室反射鏡

会期:2020/08/08~2020/09/27

新潟市美術館[新潟県]

もう現存しないが、奇妙な住宅について記録した式場隆三郎の著作『二笑亭綺譚』(1937)の新装版(2020)に筆者は寄稿したので、どこかの巡回先で行こうと思っていたのが、この「式場隆三郎:脳室反射鏡」展である。それが実現したのは新潟市美術館だったが、精神科医の式場はもともと新潟出身で、イントロダクションとなる展示においても医学関係の資料は、地元の新潟大学から借用していた。彼が医学を学びながら、一方で早くから文芸や芸術に関心をもっていたことが、よくわかる。式場が多くの著作を刊行していたことは知っていたが、それ以外の様々な領域におよぶ、八面六臂の活躍ぶりに改めて驚かされた。なるほど、アーティストではない彼をめぐる美術展が成立するわけである。

具体的にいうと、彼は専門の領域に閉じない、一般層にも訴えるプロデューサーとして、大きな影響力をもっていた。例えば、現在ならばアール・ブリュットと呼ばれるであろう「特異児童画」への注目、ゴッホの国内紹介、山下清の発掘、草間彌生のデビューに関わったこと、民芸や三島由紀夫との関係、そして病院はもちろん、伊豆のホテル経営などである。ちなみに、ようやく二笑亭が登場するのは、展示の最後のパートだ。ここでは新装版に収録された木村荘八の挿絵や、この建築に触発されたインスタレーションなどが展示されていた。

全体を観ていくと、無垢なる天才というようなステレオタイプの芸術家像を一般に流通させたのも、彼だったのかもしれないと思ったが、専門の美術史家でもなく、美術批評家でもない精神科医が、これだけの活動をしたことは率直に驚かされる。

個人的に一番、関心を抱いたのは、1950年代に国内の各地を巡回し、大きな反響を呼んだゴッホ展だった。これはオリジナルの作品ではなく複製画によって構成されていたが、それゆえに様々な場所での開催も可能となり、多くの日本人が初めて観るゴッホとなったのである。展覧会では、そのときの複製画や当時使われたキャプションが一堂に会し、さらに写真資料などを使い、当時の会場の雰囲気まで再現されていた。現在、ホワイトキューブでオリジナルの名画を鑑賞するのが当たり前になったが、敗戦から10年の日本人がこのように美術を受容していたことを知る貴重な内容である。

巡回会場である、新潟市美術館の外観

関連レビュー

式場隆三郎:脳室反射鏡|村田真:artscapeレビュー(2020年07月01日号)

2020/09/12(土)(五十嵐太郎)

東京デスロック『Anti Human Education III〜PANDEMIC Edit.〜』

会期:2020/09/10~2020/09/12

豊岡稽古堂[兵庫県]

今秋、初開催の豊岡演劇祭の公式プログラム。俳優による「模擬授業」に教育問題や現代社会批判を織り込む「Anti Human Education」シリーズの第三弾。「PANDEMIC Edit.」と銘打たれた本作では、ホワイトボード、教卓と教壇、標語や習字の掲示など「教室」を模した空間構成に加え、観客は間隔を空けて整列した椅子に座り、回答用のミニサイズのホワイトボードが配られ、「感染症対策下での教育風景」を疑似体験する。15~20分程度に凝縮した計6科目の「時間割」で早足の1日を経験するなかに、「教室・教育」と「劇場・演劇」の構造的同質性を暴きつつ、ウィルスと人間の関係を人類史レベルで多角的に学び、過去から現在、そして未来の想像へと至らせる構成は、非常によく練られていた。

チャイムが鳴り、マスク姿の教師の登場のたびに、「起立、礼、着席」の号令と動作が観客にも繰り返し課せられる。命令や上下関係の順守、身体的矯正とその反復を通した、規範的集団意識の形成。また、固定された座席、視線の正面一点への集中、移動や私語の禁止は、「教室・教育」と「劇場・演劇」という近代的装置が含む構造的暴力の同質性を、観客に身体的に(再)経験させる。この教室=劇場で展開されるのは、文明の発展史と感染症を、人類史的なスケールで描き出す「授業」である。そこに、「声に出さずに唇読みで復唱」「ホワイトボードに答えを書いて教師に見せる」「動画での遠隔授業」「防護服やフェイスシールドを付けた教師による消毒作業」といった「感染症対策下での教育」のアクチュアルな相が加わる。

[© igaki photo studio

]

まず1時間目「算数」では、かけ算の九九をとおして、近代を駆動させてきた「効率性」というテーマが浮上する。2時間目「歴史」は「感染症の歴史」を扱う。14世紀のペスト、15世紀のコレラや天然痘、第一次世界大戦時のスペイン風邪、21世紀の感染症(SARS、MERS、エボラ出血熱、COVID-19)が、国と国の交易、ヨーロッパとアメリカ大陸の接触、戦争と兵士の大量移動、グローバル化といった文明や移動の発展史と密接に関わることがレクチャーされる。3時間目「保健体育」では「心の健康の守り方」がテーマとなり、「練習問題」の実践をとおして、コロナ禍での「自粛警察」「不安による鬱や引きこもり」「陰謀論」といった行動が、さまざまな心理的な適応機制の現われであることを学ぶ。4時間目「生物」では、細菌とウィルスの違いや発見史、人間の体内での「共生」が語られ、「目に見えないものへの好奇心と恐怖」という両面といかに付き合うかや、「自分と生態の異なる生物や他者との共存」といったテーマとして昇華される。最後の時間「音楽」では、子育てのため自宅からビデオ通話で授業する教師と画面越しに対面し、「今、この教室で聴こえる音」の風景を各自がホワイトボードに描く実践を経て、「未来に聴こえてほしい音」を想像する課題へと至る。

[© igaki photo studio

]

[© igaki photo studio

]

また、授業の合間には、教師たちが教室内の消毒作業に従事し、卒業式の定番ソングの合唱が感動的に流れるなか、「コロナ禍での教員の超過勤務の実態」「過労死ラインを超える時間外労働」の調査結果がスクリーンに映される。

本作は、近代的な身体的矯正装置としての「教室・教育」=「劇場・演劇」の確認を出発点としつつ、その強制力を、アクチュアルな教育現場を疑似体験する観客参加をとおして、演劇すなわち「同じ場所に集いつつ、異なる『現在』を生きている他者を、そしてありうべき未来の姿を想像的に考える場」へと力強く反転させていた。過去のシリーズ作は教育現場での取材やフリースクールの生徒との協働を経ており、本作も教育現場へのオンライン取材を経て制作されている。タイトルの「Anti Human」は、医学用語で「対ヒトの抗体」を意味し、「教育現場に『異物』『毒』を注入して抗体をつくり、治療する」というのがシリーズのコンセプトだ。俯瞰的かつ多角的なスケールのなかに知識と実践的な内容の双方を盛り込み、最終的に未来の想像へと向かう本作は、現代演劇ファンだけでなく、(コロナ禍に限らないが)学校という閉鎖的空間で不安と抑圧の日々を生きる中高生たちにこそ見てほしい作品だった。

公式サイト:https://toyooka-theaterfestival.jp/

2020/09/12(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)