artscapeレビュー

2022年11月01日号のレビュー/プレビュー

国際芸術祭「あいち2022」 アピチャッポン・ウィーラセタクン『太陽との対話(VR)』

会期:2022/10/04~2022/10/10

愛知県芸術劇場 大リハーサル室[愛知県]

映画とVRは共存・融合可能なのか。「スクリーンという同一平面に投影された光を見つめる」という映画の集団的な没入体験は、VRによってさらに拡張されるのか。そのとき映画は、「集合的な夢への没入」の座をVRに明け渡してしまうのか、あるいは映画とは、宇宙空間で膨張し続ける太陽のように、VRすらも飲み込んでしまう巨大な光なのか。映画館の座席に身体をあずけたまま夢を見る──仮死状態にある観客の身体は、VR装置によって、互いの姿が見えないままゾンビ的な緩慢さでさまよう亡霊的身体に変容させられるのか。だとすれば、映画からVRへの移行は、あるひとつの(仮)死から別の(仮)死への不連続的な移行ではないか。その移行自体を、どのように体験/眼差すことが可能か。

アピチャッポン・ウィーラセタクンが国際芸術祭「あいち2022」から委嘱を受けて制作した、初のVR体験型パフォーマンスである本作は、このような問いの連鎖の周りを旋回する。本作は二部構成で、前半では、上演空間の中央に吊られた二面スクリーンに投影される映画を鑑賞し、後半ではVRのヘッドセットを付けて鑑賞する。そして本作の最大のポイントは、前半/後半が同一空間で展開され、映画/VRそれぞれの鑑賞者が混在する点だ★。

映画は両面とも「眠る人」の映像で始まり、ゆるやかに同期しつつ、裏表で異なる映像が映し出されていく。緑したたるテラスや深い森を背に語られる、断片的なモノローグ。「夕方、盲目の詩人が街に繰り出す」という夢。「歩いている人、止まっている人。彼らは見ているふりをする。歩き続けている人もいる」……。中庭に揺れるハンモック。ギターを爪弾く男。俯瞰ショットで捉えたデモや集会では、人々の持つ灯が星の瞬きのようにきらめき、美しい波動となって地を覆う。裏面では回転するネオン管のオブジェが映され、エモーショナルな夢幻性を高める。巨大な太陽の出現。そして再び眠る人の映像に、「都市」「最後の夢」「1000日分の昨日」「影」「無政府/君主制」「消された」「歴史」「遠くにある映画」「寺院の光」といった単語がエンドロールのように流れていく。

[撮影:佐藤駿 © 国際芸術祭「あいち」組織委員会]

後半、VRのヘッドセットを付けると、映画からバトンを受け取るように、「眠る人が映るスクリーン」が同じ場所に浮かんでいる。さらに、何人もの「眠る人」のスクリーンが周囲を取り囲む。他のVR鑑賞者は「浮遊する白い光の球体」として見え、身体を失った私は多数の死者の魂とともに、「他者の夢」という異界に入っていく。スクリーン群は徐々に消滅し、闇に飲み込まれ、荒涼とした岩の大地が現われる。ゆっくりと頭上から落下する岩石、流星をかたどったような光の構造体。この異星の洞窟には、原始的な壁画と奇妙で巨大な石像がある。両眼を塗り潰され、唇を縫い合わされつつ、勃起した男根を持つ石像だ。巨大な光の球体の出現と分裂、消滅。やがて視点は地面を離れ、他の死者の魂たちと暗い洞窟のなかを上昇=昇天していく。足下を見下ろすと、石像の頭部が溶けかかったように崩れている。長く暗い産道。頭上の出口に見えるまばゆい光。太陽のようなその球体はぽこぽこと分裂し、小さな恒星を生み出すが、内側から黒い球体に侵食され、闇に飲み込まれていく。ひとつの惑星の文明や政治体制の死と、太陽の誕生と死という宇宙的スケールの時間が重なり合う。

本作のVR体験とは、「映画のスクリーンに映る、眠る人々」が見ている夢の中へまさに入っていく体験であり、二部構成だが、構造的には入れ子状をなす。夢の世界では、身体感覚を手放し、他者の存在しない、イメージと音だけの世界を一人称視点でさまよう。夢とVRの相似形は、前半の映画パートで、VR体験者が夢遊病者のように見えることで強調される。VR体験者たちの動きが止まったり、一斉に頭上をあおぐ様子は、彼らが集団的な夢の中にいることを示唆する。それはオルタナティブな現実への夢想なのか、それとも現実を忘却させる麻薬的な陶酔なのか。また、映画パートで語られる「街に繰り出す盲目の詩人たち」「歩いている人、止まっている人。彼らは見ているふりをする」といった台詞は、VR体験者をメタ的に言及し、「夢の中に入り込む」VR体験を「語り手が見た夢」の中にまさに入れ子状に取り込んでしまう。

[撮影:佐藤駿 © 国際芸術祭「あいち」組織委員会]

[撮影:佐藤駿 © 国際芸術祭「あいち」組織委員会]

アピチャッポンは過去の映画作品でも、現実と並行的に存在する「夢の中の世界」や、夢を通して死者の霊と交信する物語を描いてきた。だがそこには、「夢というもうひとつの世界を、スクリーンという同一平面上で見るしかない」という物理的制約があった。しかし本作でアピチャッポンは、「映画の技術的拡張としてのVRの援用」にとどまらず、「映画」の中にVRを取り込み吸収してしまったのだ。3年前のあいちトリエンナーレ2019で上演された小泉明郎のVR作品『縛られたプロメテウス』も、同様に「VR体験中の鑑賞者を眼差す」体験を組み込むことで、「身体感覚の希薄化/他者との共有の回路」「他者の身体を眼差すことと倫理性」について批評的に問うものだった。本作もそうしたVR自体への自己言及を基盤に、物理的制約を解かれた「映画」の中にVRさえも飲み込んでしまう、静謐だが恐るべき作品だった。

★──ただし、上演時間1時間のうち、観客は30分ごとに入場して前半(映画)/後半(VR)が入れ替わるため、各日とも、「初回の前半」は映画パートの観客のみ、「最終回の後半」はVRパートの観客のみであり、混在状態にはならない。

公式サイト:https://aichitriennale.jp/artists/apichatpong-weerasethakul.html

関連レビュー

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|小泉明郎『縛られたプロメテウス』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年11月15日号)

アピチャッポン・ウィーラセタクン「光りの墓」|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年05月15日号)

アピチャッポン・ウィーラセタクン「世紀の光」|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年05月15日号)

2022/10/04(高嶋慈)

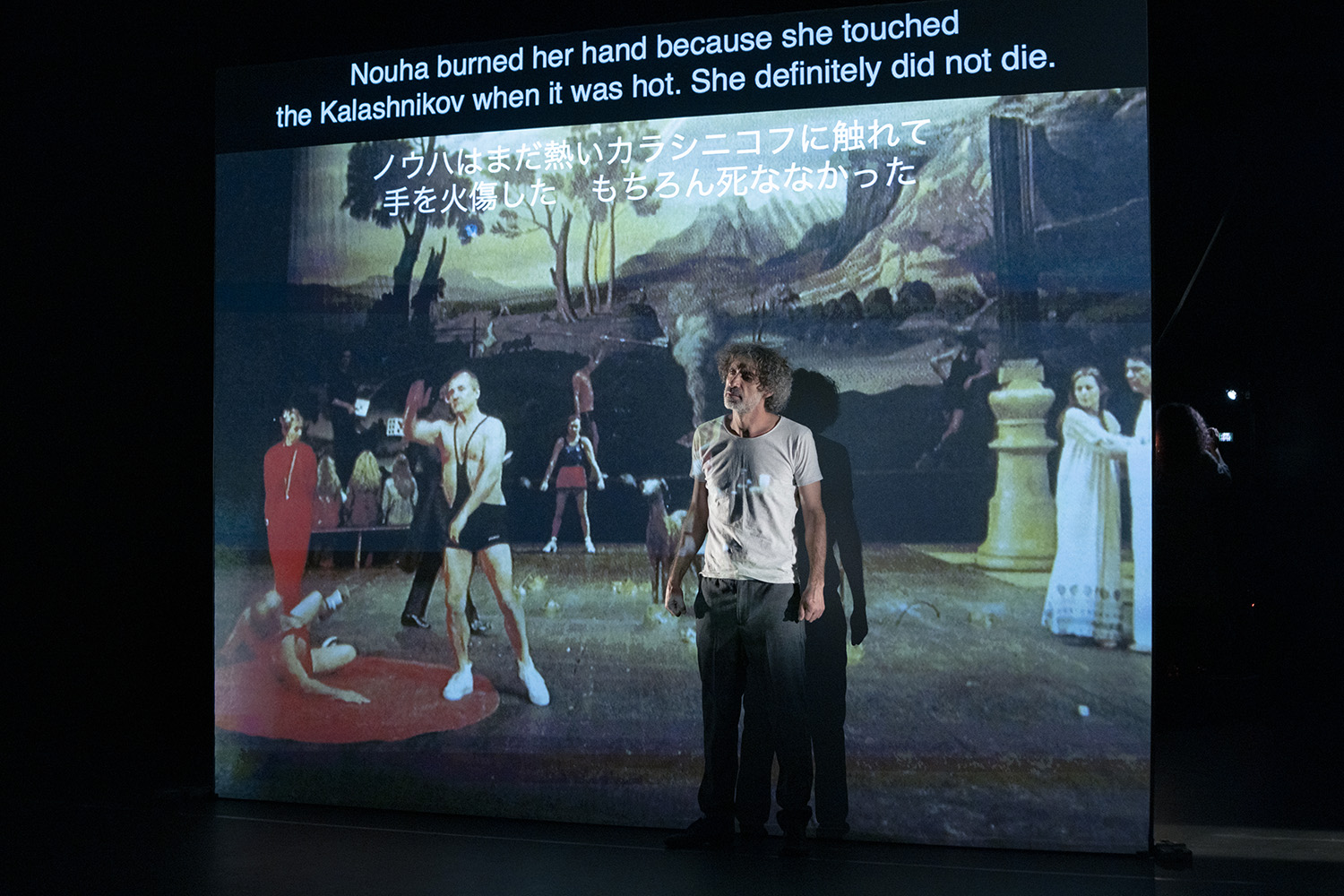

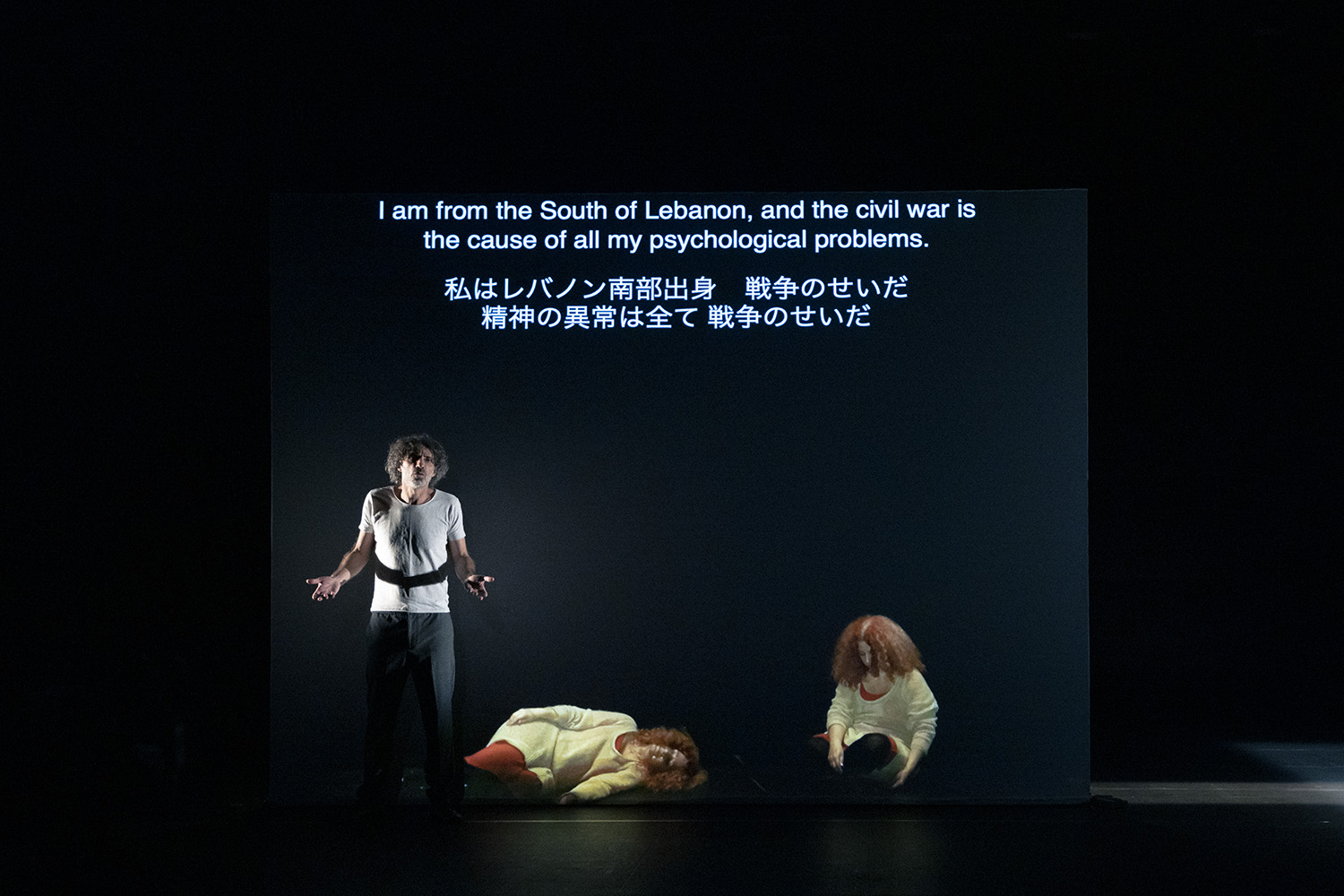

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない(Who’s Afraid of Representation?)』

会期:2022/10/02~2022/10/04(※)

愛知県芸術劇場 小ホール(B1)[愛知県]

※国際芸術祭「あいち2022」内、パフォーミングアーツプログラムでの上演

身の毛がよだつ、よだつ。一転、雲をつかむようなトレースのできなさが去来する。この差は何なのか。

ラビア・ムルエによるパフォーマンス『表象なんかこわくない』は、二人の登場人物が壇上にスクリーンを降ろすところからスタートする。ひとりがボディアートの歴史書を無作為に開き、その頁に相当する秒数だけ、そこに掲載されている作家や作品について紹介する。このパフォーマンス史の要約が本作の主軸となるのだが、開いた頁に図版しかないとき、ムルエ自身が演じるもうひとりが、1975年から1990年まで続いたレバノン内戦と、2002年に首都ベイルートで起こった大量殺人事件の犯人について、独白ともナレーションともつかないある男の視点からであろう叙述を差し込んでいく。

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ときに60秒にも満たないなか、次々と作家・作品について語られるのだが、彼女らが命を危険に晒した逸話も多い。路上でブラックボックスに入れた自身の胸を通行人に触らせ、その胸を触る相手を眼差したヴァリー・エクスポートの《Touch Cinema》(1968−71)、マリーナ・アブラモヴィッチが観客にその身を委ね、花を捧げられ、服を裂かれ、遂には銃で撃たれんとした《リズム0》(1974)、そもそも撃たれるということを作品としたクリス・バーデンの《Shoots》(1971)。聞いているだけで身体が冷え、血が引いていく。要旨でしかないが、身振りとアラビア語(と字幕)で伝えられる、かつて作家たちが身を置いた状況は、時代や地域の複雑な意味の絡まり合いを伴っていようとなかろうと、身につまされる。

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

暴行、傷害、侵略、銃撃、侮蔑、搾取。本作で扱われたボディアートはこれらを表象すると同時に、そのものでもある。個別の具体性や地域性を排し、無知を前提に観客を招き入れることに秀でた作品が多く参照された本作を観た後となっては、それは疑う余地がない。では、15年にわたるレバノン内戦とその後を生きる者の心身は、いかに表象しうるか?

本作でボディアート史と対比的に登場するレバノン内戦とその後に起きた殺傷事件は、ひとりの独白でありながら、ときに報道放送のようで、長大な出来事の要点が集約されている。ボディアートの抄訳と違い、観賞は情報の整理に追われ、気付くと場面が転回している。この行き来により、鑑賞者は「作品というものの自律性」を思い知る。では本作はどうか。この作品の自立性は、最後に怒涛のようにわたしに押し寄せた。

本作のフィナーレで、ボディアート史の紹介者と対照的に独白を続けたレバノン人が、23年勤め上げた教育機関で同僚8名を突如銃殺した犯人であること、あるいは、語られた内容はそのことについてのナレーションであることが示された。

その瞬間から、本作で参照されたボディアートは、ひとりが起こした事件の細部の想像に鑑賞者を一気に駆り立てる。銃を向ける人物、向けられた人物、その周囲、緊張、呆然、相互の眼差し。パフォーマンスは見なければわからない? 事件は当事者でなければ語るべきでない? 半分正しくて、半分違う。その不可能性に抗うのが表象であり歴史化である。その技術でつくられたのが本作だったのだ。

犯人は裁判で、自身の動機についての供述を二転三転させたという。金銭トラブル、宗教上の相違、精神面の問題。レバノン内戦の影響を思わせるいずれの抗弁も認められず、犯人は死刑判決を受けたと観客に告げられる(ベイルートは「中東のパリ」と呼ばれるほど栄えていたが、宗教的・政治的対立による内紛は最終的に2020年のレバノンの債務不履行を引き起こした)。

レバノン内戦時に入職し、その終決後も教育機関に勤め続けた人物が起こした事件に向けて、ボディアートが積み上げてきた共感覚を一気に動員させることで、ある加害者の人生が最期に向かうことについての断片的な情報は、本作のなかでボディアート史と急激にどろりと溶け合い、静かに終わっていく。人間の身体を前提とするというボディアートの共感可能性の最大化へ向けた切実さが与える光景がある一方で、もちろんなお到達しえない殺人犯自身の胸中が強く浮かび上がる。と同時に、ウクライナ侵攻をはじめとした先の見えない幾多の政治的対立が激化する渦にいる、たったいまの本作の鑑賞者の日常に差し戻される。呆然としていると、二人がスクリーンをしまい、会場は拍手で溢れた。

引用されているボディアートやその背景については「あいち2022」のラーニング・アーカイブ「PAチャンネル」でインディペンデント・キュレーターの渡辺真也と企画者である相馬千秋が丁寧に解説を行なっていた★。無知も受け入れたうえで、その歴史に向き合うための次のステップ、脚注がキュレトリアルに用意されていたことは、本作の姿勢に叶う設えと言えるだろう。

なお、本作は当日3500円で観覧可能でした。

公式サイト(国際芸術祭「あいち2022」):https://aichitriennale.jp/artists/rabih-mroue.html

★──「パフォーマンス・アート史なんかこわくない」https://aichitriennale.jp/news/2022/005066.html(2022年11月1日現在、動画は非公開)

2022/10/04(火)(きりとりめでる)

国際芸術祭「あいち2022」 百瀬文《Jokanaan》、『クローラー』

会期:2022/07/30~2022/10/10

愛知芸術文化センターでの展示作品《Jokanaan》(2019)と、1対1の体験型パフォーマンス作品『クローラー』。本稿では、百瀬文の秀逸な2作品を、「女性が欲望の主体であることの回復」「見る/見られるという視線の構造」「他者の欲望の代演」という繋がりの糸から取り上げる。

2チャンネルの映像作品《Jokanaan》では、オペラ『サロメ』でヨカナーン(預言者ヨハネ)への狂信的な愛を歌い上げるサロメの歌が流れるなか、左画面ではモーションキャプチャースーツを着て口パクで踊る男性パフォーマーが映され、右画面では、男性の動きのデータを元につくられた3DCGの女性像が映る。ユダヤ王の娘サロメは、幽閉されたヨカナーンに恋焦がれるが、愛を拒絶されたため、踊りの褒美に彼の生首を所望し、銀の皿に載せられた生首の唇に恍惚状態で接吻する。独占欲、プライド、絶望、歓喜がない交ぜになった倒錯的な愛のアリア。同期する二人の男女は、激情をぶつけ合う恋人どうしの二重唱のように見えるが、「なぜ私を見つめてくれないの」というサロメの台詞を文字通り遂行するように、両者の視線は同じ方向を向き、いっさい交わらない。

国際芸術祭「あいち2022」展示風景

百瀬文《Jokanaan》(2019)[© 国際芸術祭「あいち」組織委員会 撮影:ToLoLo studio]

一方、映像の後半では、(カメラワークの妙もあり)二人の動きは次第にズレをはらみ、男性がモーションキャプチャースーツを脱いで動きを止めても、CGの女性は歌い踊り続ける。女性の足元には(CGの)血だけがついた空の皿が置かれ、男性の足元には実物の銀色の皿が置かれている。ラストシーンでは、男性が身を横たえて皿の上に首を載せ、「ヨカナーンの生首」を演じる一方、右側の画面は血のついた皿だけを映し、女性の姿は映らない。

国際芸術祭「あいち2022」展示風景

百瀬文《Jokanaan》(2019)

これは、「視線」と密接に結び付いた、「欲望の主体の回復」についての秀逸な逆転劇だ。前半では、「性に奔放で、男を破滅に導くファム・ファタール」という性幻想が、まさに男性の身体を通して生産され、CGであるサロメは他者の描く欲望を忠実に代演し続けるしかない。だがこの従属関係は次第に歪み始め、男性がスーツを脱ぐことでサロメはコントロールから解放され、最終的には画面から「消失」する。すなわち「見られる対象」ではなくなり、「サロメ自身の視線」が捉えたイメージ(だけ)が映し出される。しかもそこには、それまで欲望の主体の側だった「左画面」に投影され、上書きし、奪い返して占拠するという二重の転倒が仕掛けられているのだ。

一方、パフォーミングアーツのプログラムで上演された『クローラー』では、観客はたった一人で暗闇のなか、車椅子に座り、肩にかけたウェアラブルスピーカーから聴こえる、極めて親密な女性の語りに耳を傾ける。脳性麻痺のため、車椅子に乗っている硬直した身体。うまく開かない股の割れ目に差し入れる不器用な手。遠くに小さな灯がともる。声の指示に従い、車椅子に座る私は、その灯に向かってゆっくりと車輪をこぐ。慣れない車椅子の操作、暗闇と静寂に包まれる不安と緊張感。そのぎこちない道のりは、声が語る「遠くの灯台へ向かって漕ぎ出すような、オルガズムへのゆるやかな到達」と同時に、「障害者女性の性」という遠く隔たった存在へ向かっていく二重のメタ性を帯びている。誰の姿も見えない暗闇は、「社会の中で不可視化されていること」を文字通り指し示す。その暗闇はまた、絶対的な孤独と同時に、「誰からも見られていない」という安全の保証でもあり、多義性を帯びている。

百瀬文『クローラー』 (2022)[撮影:今井隆之 © 国際芸術祭「あいち」組織委員会]

灯に近づくにつれ、車椅子をこぐ指が冷たくなり、2つに見えた灯が実は水面に映る影で、浅く水の張られた水面を進んでいたのだと分かる。そして灯の向こうに、おぼろげな白い人影が揺らめく。声が語る、お気に入りのアダルトビデオ。障害者専門のセックスワークに従事した経験。絶頂を感じる瞬間、身体の日常的な痛みから解放される、それが自慰行為の目的であること。人影はちゃぷちゃぷと水音を立ててこちらに歩み、車椅子の隣にかがんでともに灯を見つめる。オルガズムへの接近を告げるように明るさを増す灯。対峙の恐怖から、「誰かが傍にいて寄り添ってくれる」安心感へ。ゆっくりと車椅子を押して灯の周囲を一周してくれるその人は、メタレベルでは、オルガズムへの到達に導いてくれる存在だ。ちゃぷ、ちゃぷというリズミカルな水音は、濡れる粘膜が立てる音へと想像のなかで変換される。だが私の身体、特に下半身は水の冷気で冷たくこわばっていく。15分という短くも長い上演時間は、語り手とともに想像のオルガズムを共有するために必要な時間だったのだ。

百瀬文『クローラー』 (2022)[撮影:今井隆之 © 国際芸術祭「あいち」組織委員会]

百瀬は、障害者専門のセックスワークの経験がある障害者女性への取材を元にテキストを書き、その女性自身が朗読を担当した。「舞台上の障害者を一方的に眼差す」という非対称な関係性ではなく、(「誰にも姿が見られていない」ことも含めて)観客自身が当事者に近い状況に置かれたとき、身体感覚と想像力をどこまで接近させられるのか(あるいは、どのように接近できないのか)。「障害者女性の性とケア」という社会的に不可視化された領域を、車椅子、灯、水を用いた緻密な構築により、まさに暗闇の中でこそ(擬似)体験可能なものとして身体的にインストールさせる本作は、VRとは別の形で、「抑圧され、共有困難な他者の欲望をどのように代演・想像できるか?」という困難な問いに応えていた。

百瀬文『クローラー』 (2022)[撮影:今井隆之 © 国際芸術祭「あいち」組織委員会]

*『クローラー』の上演日は2022年10月6日(木)〜10月10日(月・祝)。

公式サイト:https://aichitriennale.jp/artists/momose-aya.html

関連レビュー

新・今日の作家展2021 日常の輪郭/百瀬文|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年11月15日号)

百瀬文『鍼を打つ』|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年04月01日号)

2022/10/06(高嶋慈)

鉄道と美術の150年

会期:2022/10/08~2023/01/09

東京ステーションギャラリー[東京都]

今年は新橋─横浜間に日本初の鉄道が開通して150年。だけではない。150年前の1872(明治5)年というと、裁判所が設置され、戸籍調査が実施され、郵便制度が始まり、グレゴリオ暦が導入されるなど、日本が西洋の諸制度を採り入れて近代国家への歩みを始めた時期。東京国立博物館も今年設立150年を迎えるが、これは150年前に「博物館」ができたのではなく、その前身である「博覧会」が開かれたということだ。そしてこの「博覧会」は翌年のウィーン万博への出展準備を兼ねたもので、その準備の過程で「美術」という日本語も生まれたのだった。つまり日本に「美術」という概念が成立したのも150年前ということになる。この展覧会が、出品作品の大半を絵画が占めるのに「鉄道と絵画」とせず、「鉄道と美術の150年」と謳っているのはそのためだ。

展覧会は、幕末の1854年にペリーから贈られた蒸気機関車の模型を描いた木版画に始まる。新橋─横浜間が開通してからは歌川広重(三代)、月岡芳年、小林清親らが機関車や沿線風景を錦絵に描いている。これらは鉄道を描写した絵画というより、報道用の挿絵といった趣だが、河鍋暁斎の《極楽行きの汽車》(1872)は装飾過剰の車体の後を天女が追いかけるなど、とても実物を見たとは思えないほど奔放だ。珍しいものでは、勝海舟が宮中で鉄道について説明するために描いた水墨画や、高橋由一が愛宕山あたりから蒸気機関車の煙だけをスケッチした「写生帖」などもある。

錦絵が廃れる20世紀になると、洋画による表現が増えてくる。よく知られているのが赤松麟作の《夜汽車》(1901)だ。木製の車内や和服の乗客、タバコを吸いながら語らう姿などはいまでは想像できない。やがて鉄道が電化されると、都市の風景も変わってくる。ここで思い出されるのが、昨年練馬区立美術館で開かれた「電線絵画展─小林清親から山口晃まで─」展だ。同展は電信柱が描かれた絵ばかりを集めたユニークな企画展で、近藤浩一路の《京橋》(1910)、小絲源太郎の《屋根の都》(1911)、神阪松濤の《暮れゆく街道》(1922)など、今回と何点かが重なっている。両展に共通するおもしろさは、近代文明の産物を古典的なメディアである絵画で表わしていること。とはいえ、西洋ではターナーやモネ、未来派などが鉄道のスピード、エネルギー、それがもたらす風景の変容などを絵画に反映させ、モダンアートの発展を後押ししたのに対し、日本ではそこまでのダイナミズムは見られず、むしろ旅情やロマンなど叙情に訴える傾向が強いように感じる。

戦後になると、中村宏やタイガー立石を例外として、鉄道をモチーフにする絵画は減り、電車内や駅を使ったパフォーマンスが増えてくる。その代表例が高松次郎や中西夏之らが行なった《山手線事件》(1962)だろう。しかし彼らが山手線を舞台に選んだのは、人(目撃者)が多いからであり、通勤通学という日常を異化したかったからであって、別に鉄道でなくてもよかったのではないか。ちなみに、前述の中村と立石が自身の絵画を担いで、東海道新幹線が開通したばかりの東京駅前の雑踏を練り歩いた写真も出品されているが、これなどは「文明の利器」としての鉄道と「古臭い」美術との対比を浮き彫りにした好例といえる。

最後のほうに、プラレールを使ったパラモデルや、東京の地下鉄路線が皇居を回避していることを示した柳幸典らの作品とともに、岡本太郎の巨大壁画に原発事故を描いた絵画を無断で付け足したChim↑Pomの《LEVEL7 feat.『明日の神話』》(2011)が展示されていた。最初なぜこの作品が出品されているのかわからなかったが、なんてことはない、ただ渋谷駅の通路に設置したからだった。「鉄道と美術」というには無理があるなあ。

公式サイト:https://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/202210_150th.html

関連レビュー

電線絵画展─小林清親から山口晃まで─|村田真:artscapeレビュー(2021年04月15日号)

2022/10/07(金)(村田真)

倉知朋之介《PoPoPot》(「P.O.N.D. 2022 〜IN DOUBT/見えていないものを、考える。〜」より)

会期:2022/10/07~2022/10/17

PARCO MUSEUM TOKYO[東京都]

3秒から5秒程度でショットがどんどん変わっていく。15秒程度の長尺もひとつの被写体を捉え続けることはない。倉知朋之介の《PoPoPot》はハンドアウトに「実際に壺を作った経験のある3人の作家。かれらへの取材をもとに構成された映像インスタレーション」と短い説明が書かれている。

映像の切り替えのスピードはショットだけでなく、映像の質感にも及ぶ。ミステリートラベラーを中心とした秘境に分け入る広角でリニアな映像かと思えば、地上波デジタル以前の特撮ヒーローもののように、人物のコマ止めやブレにより動作に迫力をつけようとする。もちろんアングルもどんどん変わっていく。三脚の上で泰然と撮影されたものではなさそうで、1.25倍速にしたら、あるいは15秒飛ばしのタップをしたら、もう展開が辿れないだろう速度だ。さらに、主要な登場人物が繰り返し発話する言葉はそもそもすべて「シゲラモコ、メケメケ、メケラムモコ」「ブギーヒイイイイ」というように、意味を成さない。突如ラップが始まる。リリックもなんのその。目が離せない。映像をひたすらに追う。

少しして耳と目が慣れてくると、目まぐるしく移り変わる場面ごとに登場する人物たちは、アラビア語やフランス語や韓国語や日本語っぽいイントネーションで語り、その人物たちの周囲の調度品や服装によって、整形外科医、探検家、陶芸家、蛇使い、テレビショッピングの司会者といった職種、社会的立場が示されていることがわかってくる。映像で繰り返されるものの傾向は、言ってみれば、怪しげな「世界ふしぎ発見!」であり、「プロフェッショナル 仕事の流儀」であり、「SHOP CHANNEL」である。ときに教養を育み、前衛を伝え、購買意欲を煽る。これは、言い換えるなら、テレビ番組におけるフィールドワークであり、インタビューであり、レクチャーだ。

アーティストもまた、フィールドワーク、インタビュー、レクチャーによって知見を収集し、その様子を発表する。意味ありげで、「新規性のありそうな何からしさ」でしかないこともあるだろうし、あるいは、「美術にとっての新規性のある何か」、すなわち他領域の知見を美術に移植することでしかないかもしれない。または、それぞれの制度から美術へと離れることによって達成しうる人類にとって根本的な「新しさ」かもしれない。その「新しさ」と「新しいっぽさ」は区別されなければならないと壺からいずる蛇が告げるのだとしたら、それは進歩史観的に囚われすぎの、地域性を再発見した美術の後退だとも思えるし、その地域性に立脚し民族学的な被験物に甘んじる作品が後退なのだという批判のようにも思える。

とはいえ、制作は言うに及ばず、あらゆる行為に研究はつきものだが、「リサーチベースドアート(RBA)」に注目が集まった2000年代後半、アーティストのショーン・スナイダーは自身の制作手法を「RBA」と戯画的に位置づけ、文章にしている。ある事件について自分は滔々と語ることができるが、その事実を確認するのはジャーナリストであり、人々は日常的に「誰々が何々と言った」という発言だけをつねに問題にしていると。

スナイダーはRBAにおける「誰が何を言っているか」という行為に焦点を当てる。言い換えるなら、ここに「リサーチ」自体との差分、美術としての形式を見出している。これはRBAとは何かという問いへの返答にしては、亜種であるだろう。だが、このスナイダーが言うところのRBAにおいて言葉なき《PoPoPot》はRBAを相対化する。

本作での連続的なモチーフは壺と蛇だ。発掘される壺、陶芸家と思しき人物がつくるもヘビが偶然潰してしまった壺、付加価値が付けられつつも大量に生産販売される壺。作中で発掘された壺は、その創造性が美術家に再発見されたことをきっかけに美術史化された縄文土器を想起させ、アクシデントでひしゃげた壺は陶芸家が太鼓判を押すことで作品になり、通販番組では司会者のセールストークが壺の購入を後押しする。いずれも、壺に対して「誰が何を言っているか」が描かれている。ヘビはといえば、壺を守り、壺を潰し、壺に住むものである。つまり、ヘビはそれぞれの発見者に不可視化、あるいは客体化、周縁化されたものの表象なのではないか。

美術史家のトム・ホラートは2009年に書いたテキストで、2008年にウィーン美術アカデミーの学生が美術における「知識生産(knowledge production)」への同一化、すなわち新自由主義的な知の商品化への批判を行なった事例とフーコーによる権力と知識の相互依存性を引き合いに出しつつ、1969年ロンドンのホーンジー美術大学を学生が占拠した「ホーンジー革命」に話を結び付けていく。学生組合の資金管理についての紛争を契機に、6週間にわたる議論が続いた。当時の職人的なカリキュラムにおいて議論や研究は根本的に新しい体験であり、美術とデザインにおける創造的教育において研究は欠くことができないものであったという当時の「研究」への熱望、あるいは闘争としての研究にホラートは着目する。ウィーンの学生たちが指摘する通り、知識生産的な美術への志向性は場合によっては官僚制と結びつき、覇権的な権力の固定化を引き起こしうる。しかしとホラートは切り返す。美術(教育)が歴史的に希求してきたある局面における、スタイルではない「研究」には、その固定化された世界を解体し、ヘビをなかったことにしないための実践が核にあると。

壁に掛かったヘッドフォンから聞こえる声はスピーカーから流れる「シゲラモコ、メケメケ、メケラムモコ」と同じだし、展示されている三種の壺の細部から追加で得られる含蓄はなく、映像を観るために置かれたと思しき椅子は単管で最低限「椅子」のふりをしていて、映像を一巡観終わるころには自分の体重で足と尻が痺れ出す。単管にはフェルトで巻かれた部分があったが、それは座面に位置していない。この単管椅子のフェルト部分が足と尻に当たれば、わたしが痺れることはなかったに違いない。会場構成上の什器が、スタイルが、故意に転倒させられたのだろう。

倉知朋之介《PoPoPot》インスタレーションビュー[撮影:岡口巽]

倉知朋之介《PoPoPot》インスタレーションビュー[撮影:岡口巽]

なお、本展は無料でした。

公式サイト:https://pond.parco.jp/

参考文献:

・Sean Snyder, (2009), “Disobedience in Byelorussia: Self-Interrogation on “Research-Based Art”. e-flux Issue #05, April 2009

(https://www.e-flux.com/journal/05/61542/disobedience-in-byelorussia-self-interrogation-on-research-based-art/)

・Tom Holert, (2009), “Art in the Knowledge-based Polis”, e-flux, Issue #03, February 2009

(https://www.e-flux.com/journal/03/68537/art-in-the-knowledge-based-polis/)

2022/10/07(金)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)