artscapeレビュー

2024年01月15日号のレビュー/プレビュー

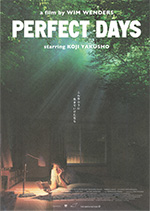

ヴィム・ヴェンダース『PERFECT DAYS』

渋谷区内の公衆トイレの設計を、安藤忠雄や隈研吾らの有名な建築家やデザイナーに依頼する「THE TOKYO TOILET」のプロジェクトをモチーフに映画を撮影するという持ち込み企画として制作されたものだが、きちんとした「映画」になっていることに感心させられた。光と影、そして色が美しいのはもちろん、変わらずヴィム・ヴェンダース監督の首都高好きの構図を確認できるのも嬉しい。彼は小津安二郎へのオマージュ『東京画』(1985)や、山本耀司を題材とする『都市とモードとビデオノート』(1989)で首都高の映像を効果的に用いていたが、本作も自動車で各地のトイレをまわるとき、日常的に首都高を使う。また下町に暮らす主人公の生活圏の背景として、しばしば東京スカイツリーが遠景に登場するのも興味深い。小津好きと言っても、ヴェンダースはレトロな風景にこだわっているわけではないのだ。なお、トイレの清掃作業員の名前が「平山」となっているのは、小津の代表作『東京物語』(1953)の平山家にちなむものだろう。そしてほとんどしゃべらない、主演の役所広司の表情は、見事な演技である。少しずつ違いがありながら、儀礼のようにルーティン化した日々を送る平山は、毎朝、近所の道路をホウキで掃く音で目覚める。そして彼も各地のトイレを隅々まで磨く。

実は建築と掃除は興味深いテーマである。例えば、ボルドーの住宅で働く家政婦の仕事を撮影した「コールハース/ハウス・ライフ」(2008)で気づかされるのは、われわれは建築を見たり、空間を体験しているが、あらゆる表面を触るのは、清掃する人だ。しかも日々、繰り返すことによって、家政婦はコレオグラフィーのような身ぶりすら完成させる。また津波から10年後のジェフリー・バワが設計したホテルをとらえたホンマタカシの映像「After 10 years」(2016)も、清掃人に注目し、床をこする音を強調していた。つまり、音と触覚である。そもそも音とは、遠くにいながら、振動によって触れることだ。そうした意味で映画は、清掃を通し、建築を批評的に表現する可能性をもつ。トイレの清掃人という設定は偶然ではないと思われる。

もっとも、「THE TOKYO TOILET」の背景を知らない海外の人が本作を鑑賞したら、大きな事件が起きない、たんたんとした日常を描きながら、東京にはなんと前衛的なトイレばかりあるのだろうと、エキゾティシズムをくすぐられるだろう。いや、これは日本人でも違和感をもつかもしれない。

「THE TOKYO TOILET」 佐藤可士和のトイレ

「THE TOKYO TOILET」 田村奈穂のトイレ

『PERFECT DAYS』:https://www.perfectdays-movie.jp/

2024/01/03(水)(五十嵐太郎)

清水裕貴『岸』

発行所:赤々舎

発行日:2023/12/08

2022年度の木村伊兵衛写真賞の最終候補に選出されるなど、注目度が上がっている清水裕貴。2011年に写真「1_WALL」展でグランプリ受賞後、コンスタントに個展を開催し、小説家としても作品を発表するなど、多面的な活動を展開してきた。本作はその彼女の最初の本格的な写真作品集である。

水/岸辺を基調テーマとする写真が連なり、その合間にポエティックな文章が挟み込まれる。あるイメージを受け止め、次のイメージを引き出していく、その流れに独特のリズムがあり、写真による「文体」がかたちをとり始めている。文章を綴る能力にも磨きがかかり、写真とことばの精妙なバランスの取り方も、とてもうまくいっているように思えた。

ただ、「この人は結局何を言いたいのだ」という肝心要のメッセージがうまく掴み取れない。淡々と進んでいく写真の流れが、大きく転調する箇所(例えば、26枚目の奇妙な人形、82枚目の兎)がいくつかあるのだが、そこに必然性が読みとれないのだ。文章のほうも、途中で「魚」になってしまう「あなた」が、「わたし」とどんな関係にあり、どのように作品世界に位置づけられるのか、その輪郭が曖昧模糊としていてリアリティが感じられない。写真と文章とを一対一で対応させる必要はないが、もう少し丁寧にフォローしていくべきではないだろうか。文章の量がやや少なすぎたのではないかとも思う。

写真とことばの両者を高度なレベルで使いこなし、新たな領域を切り拓いていく作り手としての清水裕貴への期待は大きい。見る者(読み手)を震撼させる作品に出会いたいものだ。

清水裕貴『岸』:http://www.akaaka.com/publishing/YukiShimizu-shore.html

2024/01/04(木)(飯沢耕太郎)

道先潤「a Breath」

会期:2023/12/19~2024/01/08

ニコンサロン[東京都]

見ていて、すっと心が静まり、安らかな気分にさせてくれるいい写真展だった。道先潤は1984年、山口県の生まれ。写真家のアシスタントなどを経て独立し、2018~19年に写真「1_WALL」展で連続入賞するなど、自分の世界を少しずつ深めてきた。

今回の個展では、福島県会津と東京都という二つの土地を巡るストーリーが展開していく。身近な人物たちのポートレート、「住んでいる土地、目の前の景色」を淡々と撮影したスナップ写真がバランスよく配置され、「静けさ」という今回のテーマにふさわしい雰囲気が醸し出されている。写真の選択と組み方が的確なので、知らず知らずのうちに道先の呼吸(a Breath)と同化していくように感じた。

だがこのままだと、当たり障りのない「生の記録」として自足してしまいそうでもある。もう少し、思い入れの強い写真、自分自身にも見る者にも波風が立つような写真を加えていくべきではないだろうか。「静けさ」とは程遠いノイズや不協和音も入り混じりそうだが、そうすることが本作をひと回り大きな作品に仕上げていくには必要になるのではないかと思う。真面目すぎるほど真面目に「その者を形成する根底的な“何か”」を追求していく道先の姿勢には、とても好感が持てる。それだけに、もう一歩先に踏み出せば、より高い評価を得ることができるようになるのではないだろうか。

道先潤「a Breath」:https://www.nikon-image.com/activity/exhibition/thegallery/events/2023/20231219_ns.html

2024/01/05(金)(飯沢耕太郎)

「世界のごちそう」展

会期:2024/01/05~2024/03/31

切手の博物館[東京都]

子どもの頃と比べて、切手を貼る機会が格段に減った。いや、正確には学生時代までは離れて暮らす家族や友人らに当たり前のように手紙を書いて、封書に切手を貼り、郵送していたような気がする。1990年代頃の話だ。いまやそんな機会はクライアントへ“紙の請求書”を送るときくらいしかない。それも多くがメール添付へと置き換わっている。このように切手を使う機会そのものが少なくなった時代だからこそ、せめて素敵な記念切手を手に入れて郵送したいとの思いがどこかにある。逆も然りで、自分宛に届いた封書にユニークな切手が貼られていると、少しだけ嬉しくなる。その切手のひとつが、日本の食をテーマにした「おいしいにっぽんシリーズ」切手だ。特に正円形の面積いっぱいに鍋物や麺類が俯瞰でリアルに描かれた切手は、シズル感たっぷりで、しげしげと眺めた記憶がある。

本展は、世界の伝統料理を中心とする美食が描かれた切手をアジア、ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、アメリカの五大陸別に紹介した展覧会だ。現在、切手を発行していない国はないことから、切手は万国共通のメディアと言える。時代ごとにデザインに流行り廃りはあるものの、生活文化が成熟したいま、食は万国共通で愛される題材なのだろう。というわけで、一つひとつのサイズは小さいが、本展は世界美食紀行の様相となっていた。

すき焼き 日本 2015年発行

すき焼き 日本 2015年発行

ペニシュ地方のエビ料理 ポルトガル 1996年発行

ペニシュ地方のエビ料理 ポルトガル 1996年発行

一覧したところ、日本の料理は馴染みの郷土料理ばかりで食欲をそそり、ヨーロッパの料理は豪華でおいしそう。アメリカの料理は豪快な量だが、失礼ながらあまりおいしそうには見えず、アフリカの料理になるとよくわからないものが多かった。またオセアニアやアジアの料理にはイモムシ料理やバッタ料理などもあり、思わず目を見張った。それをおいしそうと思うか否かは別問題として、確かに描かれた美食にはお国柄が顕著に表われていた。

かつて切手コレクションはもっともポピュラーな趣味のひとつだった。もうそんな時代は過ぎ去ったのかもしれないが、本展を通して、切手を眺める楽しさを改めて味わったのである。

「世界のごちそう」展:https://kitte-museum.jp/2023/12/07/k20240105/

2024/01/06(土)(杉江あこ)

青磁─世界を魅了したやきもの

会期:2023/11/03~2024/01/28

出光美術館[東京都]

佐賀県の有田焼産地で青磁の重要無形文化財保持者(人間国宝)として名を馳せた陶芸家、中島宏に生前インタビューしたことがあった。青磁はとにかく歩留まりが悪いが、窯の中でひとつでも優れた作品が出来上がればいいという覚悟で挑戦してきたという話を伺った覚えがある。彼が遺したいくつもの作品から、私は青磁の多様さを学んだ。濃い青や薄い青、緑掛かった青、グレー掛かった青、赤み掛かった青……。本展を見て、これらの青磁はすべて中国の古代から焼かれていたことを知った。もちろん磁器の発祥地が中国であることは百も承知なのだが、紀元前のおよそ3800年前には灰釉陶器(原始磁器・原始青磁)が誕生していたことを知り、その長い歴史にため息が漏れたのである。

《青磁鎬文壺》(龍泉窯 中国 元時代 出光美術館)

《青磁鎬文壺》(龍泉窯 中国 元時代 出光美術館)

本展はその灰釉陶器が焼かれた古代から三国時代、唐時代、西晋時代、宋時代、元時代、明時代と時代を追いながら、青磁がどの窯(地域)でどのように発展し流行したのかを紹介する内容だった。釉色の豊かさだけでなく、型押し、堆塑、彫塑などの技法を駆使した仏像、瑞鳥神獣、動物、人物などの意匠や、大胆で端正なフォルム、当時最先端だった技術の一端にも触れることができた。かつて日本が「唐物」として尊び目指した、言わば陶磁器のお手本がずらりと並んでいたのである。さらに将軍や大名、茶人らに儀礼や茶の湯で珍重された青磁をはじめ、《青磁輪花茶碗 銘 馬蝗絆》(東京国立博物館蔵)など重要文化財が6点も展示されていて、なかなか見応えがあった。

《青磁輪花茶碗 銘 馬蝗絆》(龍泉窯 中国 南宋時代 重要文化財 東京国立博物館)[Image: TNM Image Archives]

《青磁輪花茶碗 銘 馬蝗絆》(龍泉窯 中国 南宋時代 重要文化財 東京国立博物館)[Image: TNM Image Archives]

これら展示品のほとんどが同館のコレクションであることにも驚く。中国でつくられた青磁が日本に数多く渡ってきたことから、その保有数は本国をゆうに超えるのだという。長い歴史のなかで培われた中国陶磁器の生産技術は、その後、朝鮮半島や日本、アジア諸国、そして欧州にも派生して受け継がれていく。おかげで日本はその生産技術を独自に育み、後世に優れた窯元や陶芸家らをたくさん生むことになった。本展を観て、やはり青磁は陶磁器の最高峰だと痛感したのである。

《青磁神亭壺》(越州窯 中国 西晋時代 出光美術館)

《青磁神亭壺》(越州窯 中国 西晋時代 出光美術館)

青磁─世界を魅了したやきもの:https://idemitsu-museum.or.jp/exhibition/present/

2024/01/06(土)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)