artscapeレビュー

2018年02月15日号のレビュー/プレビュー

生誕100年 ユージン・スミス写真展

会期:2017/11/25~2018/01/28

東京都写真美術館[東京都]

本展はアリゾナ大学クリエイティヴ写真センター(CCP)が所蔵する2600点のW・ユージン・スミスのヴィンテージ・プリントから、約150点を選んで構成したものだ。むろんそのなかには、彼の代表作である「カントリー・ドクター」、「スペインの村」、「慈悲の人(シュヴァイツァー博士)」といった、1940~50年代に『ライフ』に掲載された名作も含まれている。だが、初めて目にする作品も多く、スミスの写真家としてのあり方を再考させる造りになっていた。

特に注目したのは1950年代後半から60年代にかけての「ロフトの暮らし」と題する写真群である。スミスは『ライフ』のスタッフカメラマンを1954年に辞めてから、「ピッツバーグ」のシリーズに取り組む。だが、この叙事詩を思わせる大作はなかなか完成せず、経済的に困窮し、家庭生活も破綻した。スミスは1957年にマンハッタン島北部のロフトに移転して一人暮らしを始めるが、アルコールとドラッグに溺れて、心身ともに極度の混乱状態に陥ってしまった。「ロフトの暮らし」は、まさにこの時期に撮影された連作で、『ライフ』時代の、ひとつのテーマや物語性への執着が薄れたことで、逆に彼の写真家としての地金が露呈しているように思える。極端に黒(闇)を強調したプリント、断片的で不安定な画面構成などは、ほかの時代には見られないものだ。このような混乱をステップボードにして、最後の作品になった「水俣」へと踏み出していったということがよくわかった。

CCP所蔵のユージン・スミスのヴィンテージ・プリントには、まだ未知の可能性が潜んでいる。その全体像が見えてくるような、ひとまわり大きな規模の展示も考えられそうだ。

2018/01/13(土)(飯沢耕太郎)

否定と肯定

[全国]

ホロコーストをめぐる歴史修正主義の裁判を描いた映画『否定と肯定』を鑑賞した。アメリカ在住の歴史学者、デボラ・リップシュタット(ユダヤ人の女性)と彼女の本を出版したペンギン・ブックスに対し、ホロコースト否定論者であるイギリスのナチス研究者、デイヴィッド・アーヴィングが名誉毀損で訴えた事件を扱うものだ。映画を通じて、実証的な手続きを重んじることなく、都合のよい不正確な情報をつぎはぎしながら、〜はなかったとする語りの手口をよく伝えている。もうひとつ興味深いのは、歴史学会での討論ではなく、裁判という形式によって2人が争ったことだ。ゆえに、歴史の事実と解釈に対し、裁判ならではの手続きにおいて勝利すべく、デボラのチームがどのような戦略をたてたのかも注目すべきポイントである。驚くべきことに、優秀な弁護団はあえてデボラ本人に発言させない、強制収容所の被害者に証言させないという策をとるのだが、その理由は是非映画を見ていただきたい。なお、デイヴィッドは自らが弁護も行なった。

裁判に備え、弁護団がホロコーストについて深く学ぶために、デボラの案内によって、アウシュヴィッツとビルケナウを調査するシーンがある。昨年、筆者もここを訪れたばかりなので記憶に新しいところだったが、なんと冬の風景の寂しいこと! 秋はさわやかな天気だったが、雪景色だと、さらに悲惨な雰囲気が増幅する。むろん、ただのイメージではなく、まともな暖房がなかった収容所の環境は、さらに劣悪になったことが容易に想像できる。なお、アウシュヴィッツに向かう拠点となる美しい古都クラクフも登場していた。映画『否定と肯定』が題材とした裁判は、21世紀初頭に起きたものだが、日本にとっても、いまや全然よそ事とは思えない。ネットの海でさまざまな事実と情報が相対化され、フェイクニュースが垂れ流され、歴史修正主義が跋扈しているからだ。

2018/01/14(日)(五十嵐太郎)

広田尚敬「Fの時代」

会期:2018/01/05~2018/03/31

ニコンミュージアム[東京都]

広田尚敬(1935~)は日本の鉄道写真の第一人者であり、60年以上にわたって素晴らしい作品を発表し、数々の名作写真集を刊行してきた。そのなかでも『Fの時代』(小学館、2009)は特に印象深い一冊である。「F」というのは、名機として知られるニコンFであり、広田は1961年にこのカメラを手に入れ、以来北海道を中心としたSLの撮影に使用するようになった。東京・品川のニコンミュージアムで開催された本展には、時には200ミリの望遠レンズにエクステンダー(レンズの長さを調整するリング)を2台つけて撮影したというそれらの写真群から、大伸ばしも含めて約60点のモノクローム作品が展示されていた。

この時期の広田の写真を見ると、彼の出現によって日本の鉄道写真の世界が大きく変わったことが実感できる。それまでの蒸気機関車の車体と走行のメカニズムを克明に記録することを目的とする写真に、幅と深みが加わってくるのだ。鉄の車体の質感や力動感に肉薄しているだけでなく、鉄道の周辺の風景、車内や駅の様子なども被写体として取り上げられるようになってくる。乗客のスナップショットは抜群の巧さだし、ブレやボケを活かした表現も積極的に取り入れている。SLをダイナミックに、多面的に捉えるにあたって、機動力を備えたニコンFの機能を最大限に活かして撮影していたことがよくわかる。

広田が新たな領域にチャレンジしていた「Fの時代」の頃と比較すると、デジタル時代の鉄道写真は、ハード的には進化して誰でもクオリティの高い写真を撮れるようになったにが、何か物足りなさを感じてしまう。撮ること、撮れたことへの歓び、ワクワク感が失われてしまったことがその大きな要因といえるだろう。このジャンルも原点回帰の時期にさしかかっているようだ。

2018/01/15(月)(飯沢耕太郎)

明楽和記「AKIRA」、明楽和記+堀尾貞治「ゆき」

会期:2018/01/08~2018/01/20

GALLERY Ami-Kanoko[大阪府]

ギャラリーの1階と2階で明楽和記(あきらかずき)の個展「AKIRA」が、3階では明楽と堀尾貞治の2人展「ゆき」が開催された。

明楽はこれまで、色鉛筆やカラー電球、着色された既成品、さらには「他のアーティストの美術作品」を「単色の色彩」と見なして空間に配置することで作品を成立させてきた。「色(材)」という規定値や他律的なルールの設定、「絵画とは色彩の選択と配置である」とする還元的思考を空間へと拡張させる制作態度は、「絵画」「ホワイトキューブ」「キュレーション」といった制度的な問題を改めて照射する。今回、2人展の相手として堀尾貞治が選ばれた理由は、「あたりまえのこと」というコンセプトの下、身の周りの物品に毎日特定の色を一色ずつ塗り重ねていく堀尾の行為に、「色」「他律的なルール」という共通項を見出したからと理解される。

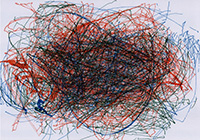

一方、個展「AKIRA」では、学生時代に影響を受けたという「具体」の作家、金山明の絵画作品を参照。金山が玩具の電気自動車(あるいは自作の電動機器)に描画材を取り付けて支持体の上で自走させて制作した絵画作品を、実物大に「模写」した作品が発表された。一見、自由奔放に描き殴ったように見えるが、「制御不可能なエネルギーの奔出」を目指すオートマティズムではなく、「機械的に描画された線の軌跡に自身の手の運動を従事させる」という作業だ。そこでは、元の制作主体としての金山明/描画主体としての身体性を取り戻そうとする明楽という2人の「あきら」が、重なり合いつつもブレながら、「機械的に描画された線」の確かさを滲ませていく。

また、もうひとつの展示室では、ファンに撹拌されたカラフルなスーパーボールが、ホワイトキューブの空間内を縦横に飛び交う作品が発表された(観客は、保護メガネと盾で身を守って中に入り「鑑賞」することができる)。ここでは、線描の自動生成装置は2次元平面から3次元空間へと拡張され、カラフルなボールの運動が自動的に「絵画」を生成/解体し続けていく。感情の発露としての線描のほとばしりであるオートマティズムの否定から出発し、機械での代替を経て、より過激化を推し進めること。その時、「絵画」は、目に見える実体を半ば失いながら、中に入った観客を身体的に脅かす暴力的な何ものかへと変貌を遂げるのである。そこでは、「作家の身体」は不在化する代わりに、私たちは別の身体――弾丸のように飛び交うボールを避けようと右往左往し、脚や肩にボールが跳ね返って新たな軌跡をつくり出す「観客の身体」を発見するのだ。

2018/01/20(土)(高嶋慈)

ダンスボックス・ソロダンスシリーズvol.2 寺田みさこ『三部作』

会期:2018/01/19~2018/01/21

ArtTheater dB Kobe[兵庫県]

「ソロダンス」によるフルレングス作品の上演をシリーズ化する企画、「ダンスボックス・ソロダンスシリーズ」の第2弾。今回、寺田みさこは、自身の振付作品の制作ではなく、「ソロダンスの振付を他の振付家に依頼する」ことを希望。国籍、世代、ダンスのバックグラウンドやキャリアが大きく異なる3名の振付家がそれぞれ寺田を振付けた3作品が上演された。

韓国の気鋭のダンサー、振付家のひとり、チョン・ヨンドゥは、ブラジルの作曲家ヴィラ=ロボスのバレエ音楽「Uirapurú」(1917)を使用した『鳥と女性、そして夜明けの森』を寺田に振付けた。不協和音や変則的な拍子が展開する楽曲のなか、寺田は一つひとつの音に身体をあてがうように、ゼロコンマ1秒以下の速度と精密さで全身を運動させ、深い森の奥深くに棲息する孤独で奇妙な美しい鳥へと変貌していく。一方、ブラジルの鬼才、マルセロ・エヴェリンは、過去3回のKYOTO EXPERIMENTで観客に突きつけてきた極限的な肉体や暴力性を封印し、静けさのなかに、身体から滲み出た情動が次第に空間を変質させていくような、静謐かつ力強いソロをつくりあげた。片手に握りしめた石を愛おしむような、あるいは我が身から引き剥がそうとするかのような、愛憎に満ちた寺田の動き。ある時は軽やかに宙に浮き、ある時は耐えがたい重荷となってのしかかる石と寺田の身体の間には、目に見えない繊細な緊張の糸が刻々と強度と粘度を変えながら張りめぐらされているようだ。

[Photo: junpei iwamoto]

一方、脱力的な笑いとともに「ダンサーの身体の駆使」を扱ったのが、contact Gonzoの塚原悠也による『ダンサーがチューイングガムを運ぶための3つのフェーズ(準備・移動・撤収)』。「準備」のフェーズでは、塚原や裏方スタッフが脚立、木箱、トランク、プロジェクター、ビデオカメラ、照明といったさまざまな機材や物品を舞台上に持ち込んで設置していく。積み上げた木箱どうしの間には板が橋渡しされ、寺田はガムを噛みながら、板の上をバランスを取りつつ渡っていく。口元にマイクが仕込まれているのだろう、くちゅくちゅという噛む音が響く。寺田が渡り終えた板と木箱は裏方スタッフによって取り外され、行く手には新たな橋=通路が次々と築かれていく。ここでは、「ガムを空間的に移動させる」というナンセンスな目的に、超絶技巧を持つダンサーの身体が従事させられているのであり、さらに「ダンサーの身体移動のためのナンセンスな装置」をつくるために労力が割かれている。同時に舞台上では、塚原がトランクから引っ張り出すガラクタが次々とベルトコンベヤーに乗せられていくという別の「移動」が同時進行し、壁のプロジェクションに実況中継で映されていく。「ダンサーの身体」という特権性を無効化しつつ、「ガムの移動」というナンセンスを起点に、寺田の身体、裏方スタッフたちの身体、塚原の身体、舞台上のさまざまな物品がそれぞれの目的や法則に従いつつ交通し合う複雑な場をつくり上げていた。

このように本公演は、運動の精密なコントロール、内に秘めた情動の表出、身体の駆使の動機付け(とその問い直し)という「振付」の多面的現われの中に、「寺田みさこ」という固有のひとつの身体が持つ可塑的な変容の振れ幅をも提示していた。

2018/01/20(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)