artscapeレビュー

2020年12月15日号のレビュー/プレビュー

篠田千明 新作オンライン・パフォーマンス公演『5×5×5本足の椅子』

会期:2020/11/22~2020/11/23

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

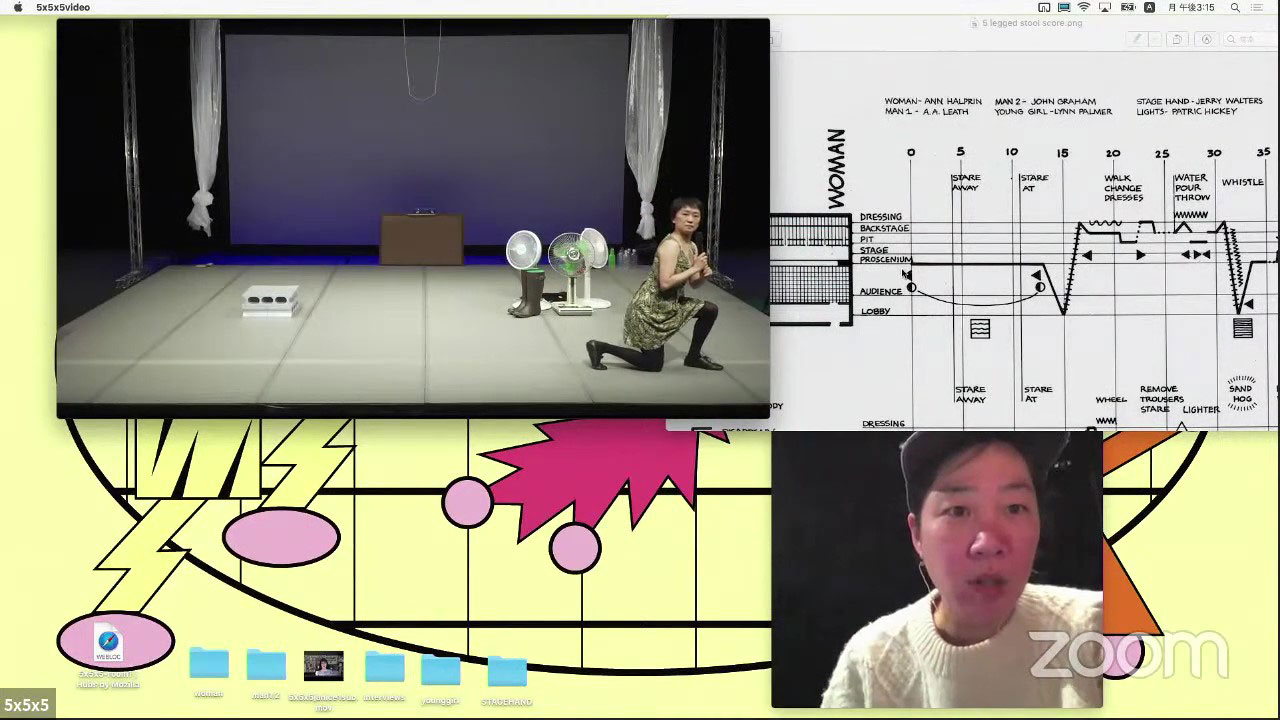

「オンライン・パフォーマンス」を、リアルの劇場公演の代替という消極的な理由づけで行なうのではなく、「オンライン空間での上演」であるがゆえの可能性を実験し、さらに「複数の階層構造の並列的操作」を演劇の構造それ自体のメタ的な可視化として提示してみせた、秀逸な公演。本作は、戯曲ではないものから演劇を起こすシリーズ「四つの機劇」のひとつとして、アンナ・ハルプリンのダンス作品『5本足の椅子』(1962)のスコアをもとに篠田千明が発表した『5×5 Legged Stool』(2014)を、オンラインで展開・拡張した作品である。観客はZOOMで視聴・参加。篠田の構想力によって練り上げられたヴィジョンが、YCAM InterLabの技術的サポート(実空間のスタジオでの撮影、照明、音響/オンライン配信/ソーシャルVR「Hubs」を使用するアイディアなど)によって実現した。なおYCAM企画の「オンラインでのパフォーマンス公演」は、本作が初となる。

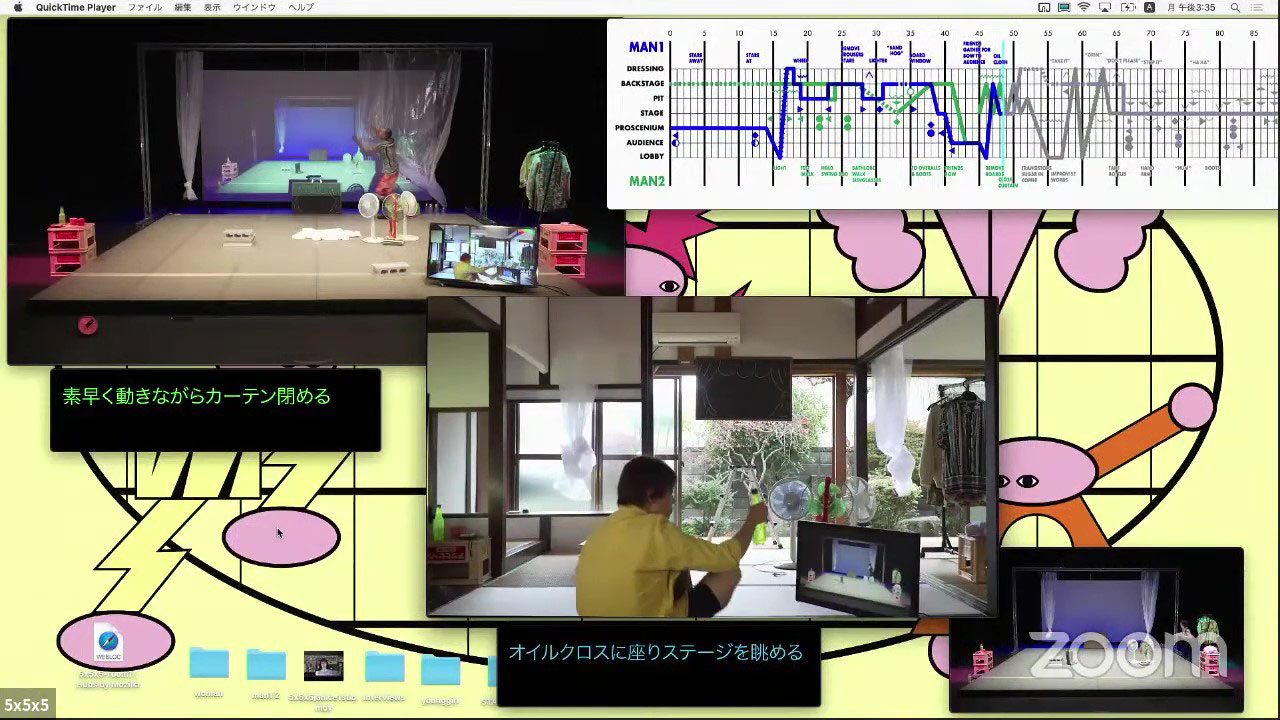

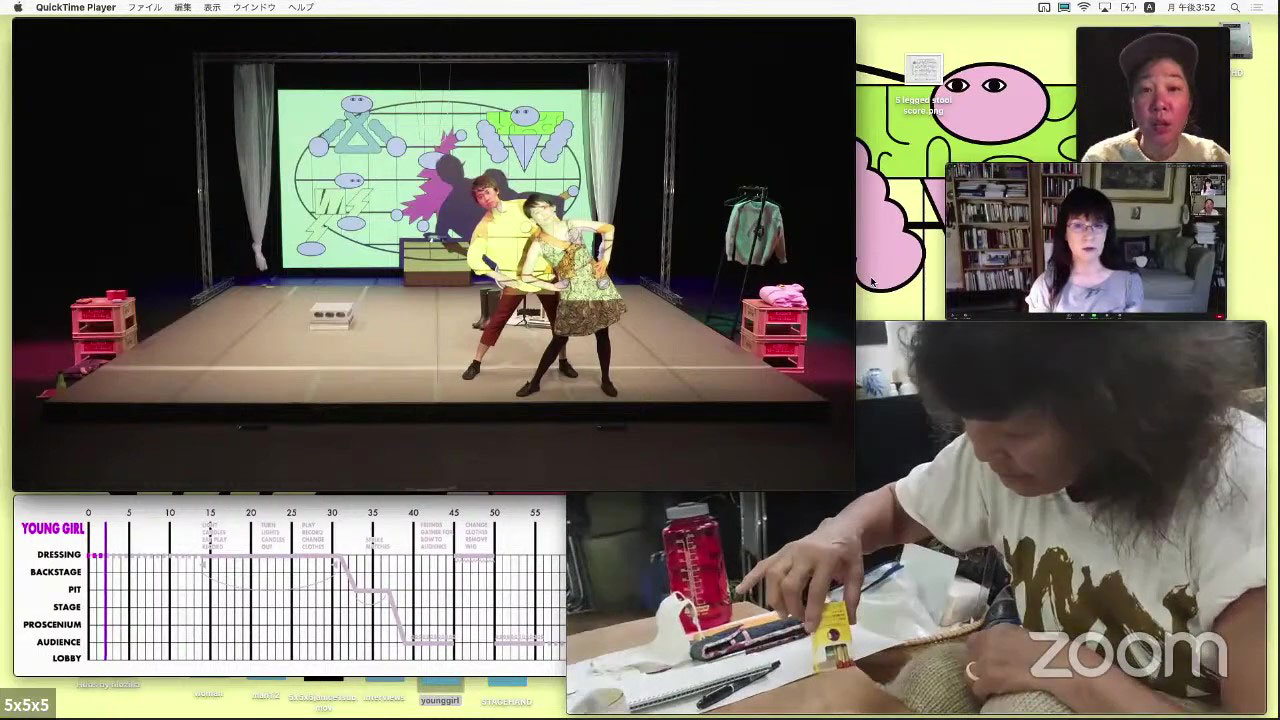

本作はまず、ハルプリンの『5本足の椅子』のスコアについて、篠田自身の解説で始まる。ポストモダンダンスの旗手とされるハルプリンのスコアは、ステップや四肢のポジションではなく、5人の出演者がどの空間で(楽屋、バックステージ、舞台、舞台前面、客席など)、どの位置にいて(上手/下手/センター)、どんな姿勢で、どのような動き方をするかといった「行動の指示」を記号化し、時間軸上に書き込んだ「楽譜」のようなものである。次に、ダンサーの福留麻里がこのスコアに基づいて「再演」した記録映像が、スコアおよび「動きの解釈を表示する字幕」と並置して流された。

さらに、オンラインの拡張版として、上述の福留の映像に加え、新たに参加した男性ダンサー2名が、担当したスコアをそれぞれ異なる場所でリアルタイムに「再演」する様子が、入れ子状の画面構造とともに展開・中継された。

後半では、ハルプリンの研究者や、ハルプリンのワークショップ経験者のダンサーへのインタビュー映像が紹介され、ハルプリンに関する篠田のリサーチ成果がレクチャー・パフォーマンスとして展開する。ハルプリンは「振付」という言葉を好まず「スコア」を用いたこと、それは即興ではなく、「パフォーマンスをどう進めるか」のための地図のようなもので、逸脱や遊び、選択肢のある柔軟なものであることが語られる。また、実際に『5本足の椅子』に出演したダンサーの証言を紹介しつつ、篠田自身が「再現」した映像が重ね合わせられていく。

終盤では、ウェブベースのソーシャルVRをプラットフォームに、観客自身がアバターを操作して「ヴァーチュアルな上演空間」に参加。「裏方」の役目を担い、スコアにある2つの指示を「写真を撮影して空間の中に置く」「羽根を投げる」とそれぞれ解釈し、PCやスマホを操作して行なう。カラフルなアバターたちが集った空間がハミングに包まれ、白い羽根が舞い散る、祝祭的な幕切れとなった。

「スコア」の解釈からパフォーマンスを立ち上げていく本作は、元となるハルプリンの作品についてのドキュメンタリーであるとともに、篠田自身の制作プロセスのドキュメンタリー的開示でもある。そうした複合性に加え、複数の異なる時空間が立ち上がり、重層的に交錯する。スコアや証言といった過去の痕跡、「再演」の記録映像、それらとの創造的対話、異なる場所をつなぐリアルタイムの共有、ヴァーチュアル空間と観客参加。ここで興味深いのは、これらすべてがデスクトップの画面上に次々と開かれる「ウィンドウ」の中で展開することだ。「向こう側」の世界を切り取って媒介するこの矩形のフレームは、プロセニアム舞台の謂いであるとともに、それを支えるさまざまな枠組みのメタファーへと変換される。基底となるスコア(情報)、舞台上のパフォーマーの実際の動き、過去の出演者や研究者の「証言」(情報の補足、歴史的文脈づけや解釈)、そして「演出家」として進行や指示を出す篠田自身(全体の構造設計者かつ司令塔)。こうした複数の階層構造をひとつの画面上で並列化し、自在に召喚/再生/編集/停止の手続きを見せる本作は、演劇の構造それ自体のメタ的な可視化でもある。ここに、「代替手段としてのオンライン公演」を超えた本作の批評性がある。

篠田は過去作品、例えばKYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMNで上演された『ZOO』においても、「VRのヘッドセット型ディスプレイを着けて仮想空間に没入する俳優」を動物園の檻のような囲いに閉じ込め、それを観客が眼差す仕掛けを通じて、リアル/ヴァーチュアルの境界やレイヤーの多層性とともに、「共同幻想的世界への没入」「視線の権力性」といった「演劇」の制度や原理を問い、ラストで「観客」の位置をシニカルに転倒させた。本作もまた、「参加型」でありつつ、「演劇」の機制と観客の立ち位置をめぐる反転がラストに用意されている。私たち観客はアバターとしてヴァーチュアルな舞台空間に招き入れられ、篠田のアバターとともに、ハミングと白い羽根が祝福する天上的な時空間をつくり上げる。だが、ラストシーンで篠田は、「ヴァーチュアル空間に置かれたノートPCの画面内のウィンドウ」越しに別れの挨拶を告げ、私たち観客のアバターはそのPC画面の中へは入れない。この「ヴァーチュアルなノートPCの画面」は、「ウィンドウの中の各情報を統制する、全体の構造設計者かつ司令塔」である演出家の領域の象徴だ。(ヴァーチュアルであれ)空間の共存や参加=権力の分譲ではなく、「演劇」の起動それ自体が、取り残されたアバターたちに徹底して突きつけられる。

広報用ビジュアルデザイン:植田正

2020/11/23(月)(高嶋慈)

眠り展:アートと生きること ゴヤ、ルーベンスから塩田千春まで

会期:2020/11/25~2021/02/23

東京国立近代美術館[東京都]

眠り? なにをいまさら寝ぼけたテーマをと思ったら、これは東近だけでなく、国立西洋美術館、京都国立近代美術館、国立国際美術館など国立美術館のコレクションを寄せ集めた合同展。なるほど、それで古今東西にまたがる(古と西は少ないけど)無難なテーマに落ち着いたわけか。長引くコロナ禍で気持ち眠ってる人も多いだろうし。

序章の「目を閉じて」は、ゴヤの版画集『ロス・カプリーチョス』より《睡魔が彼女たちを圧倒する》から始まる。以下、ルドンのまさに《目を閉じて》、ルーベンスの《眠る二人の子供》、藤田嗣治の《横たわる裸婦(夢)》など、文字通り目を閉じている人を描いた作品が並ぶ。ハッとしたのが河口龍夫の《DARK BOX 2009》で、目じゃなくて鉄の箱を閉じて、闇を封印しているのだ。第1章「夢かうつつか」の冒頭はゴヤの《理性の眠りは怪物を生む》。なるほど、ゴヤの版画が各章のあいさつ代わりか。次にルドンの版画集『ゴヤ讃』が来て、エルンストのフロッタージュやミショーのメスカリン素描など、シュールな「夢うつつ」の世界が展開。だが、水に浮いて水平線ギリギリに風景を撮った楢橋朝子の写真で、「なんでこれが眠り?」と立ち止まってしまう。答えは「half awake and half asleep in the water」というシリーズ名にあった。水にたゆたいながら夢うつつの状態で撮った写真なのだ。

こんな調子で2章、3章と進んでいくのだが、なぜだかほかのテーマ展では感じられない安心感がある。描かれた人物の多くが目をつむっているからだろうか。つまり作品から見られていない安心感? あるいは、「眠り」というどうでもいいようなテーマがもたらす油断があるかもしれない。よくも悪くも緊張感に欠け、のんびり見られるのだ。

そんな「ゆるい」展示のなかで、たまに覚醒させられるのは、なんでこれがここに? という疑惑の作品があるからだ。序章の河口、第1章の楢橋もそうだが、第3章の森村泰昌と第5章の河原温にも違和感があった。ま、河原は「I Got Up」シリーズがあるし、起きてから寝るまでを作品化した作家だからわからないでもないが、森村の《烈火の季節/なにものかへのレクイエム(MISHIMA)》は理解に苦しんだ。三島由紀夫による自決直前の演説を模写った映像だが、これは「眠り」じゃなくて「覚醒」だろ? ひょっとして、三島=森村が覚醒させようとしたのが「眠れる国民」ってことか? いささか強引だけど、ちょうど50年前の事件を呼び起こすので駆り出されたのかもしれない。こうしてノンレム睡眠とレム睡眠を繰り返しながら、なんとなく目覚めてしまう展覧会だった。

2020/11/24(火)(村田真)

生命の庭―8人の現代作家が見つけた小宇宙

会期:2020/10/17~2021/01/12

東京都庭園美術館[東京都]

「緑豊かな自然に囲まれた旧朝香宮邸を舞台に、日本を代表する8人の現代作家たちの作品を通して、人間と自然との関係性を問い直す試み」だそうだ。出品作家は、青木美歌、淺井裕介、加藤泉、康夏奈、小林正人、佐々木愛、志村信裕、山口啓介の8人。ありがちなタイトル、誰もが考えそうなテーマ、意外性のない顔ぶれだが、思ったより退屈しなかったのは、旧朝香宮邸の展示空間に負うところが大きい。もちろんインテリアがすばらしいとか、現代美術とのコラボレーションが斬新だとかではなく、ドントタッチな空間とアーティストの攻防が見ものだったのだ。

例えば、現場制作のウォール・ドローイングが持ち味の淺井裕介は、ここでは泥絵具を壁に塗りたくることなどもってのほかなので、あらかじめつくった作品を持ち込むという、らしくない展示に甘んじるしかなかった。しかも作品が直接壁や床に触れないように注意が払われている。つまり「浮いている」。木枠を組む、キャンバスを張る、絵具を塗るという行為を同時進行する小林正人も、まさかこの場所で絵具と格闘するわけにはいかず、一見できそこないみたいな完成作を壁や床に接しないように養生しつつ展示していた。きっと、室内を汚したり傷つけたりするなとうるさく言われたんだろうなあ。なにしろ重要文化財の建物だからね。でも2階奥の部屋のひしゃげたキャンバス作品は、インスタレーションとして秀逸だった。

美術館みたいに展示できないのなら、美術館にはない空間を探して展示しちゃえ、というのが加藤泉だ。まず、玄関前の狛犬みたいな一対の彫刻の横にちゃっかり石像を設置。エントランスホール脇の待合室や、物置みたいな空間にも作品を置いている。へーこんなとこにも部屋があったのかと感心した。これじゃアートを見にきたのか、家捜しにきたのかわからない。しかもたくさんの部屋を開放したため、監視員がやたら多かった。なんか見張られているようで居心地はよくない。

そんななか、いちばん感銘を受けたのが志村信裕の映像だ。メンデルスゾーンの楽譜の上に木漏れ日を映したり、円天井にリボンの舞う映像を流したり。なるほど映像なら壁も床も汚さずにイメージを映し出せるわけだ。なかでも傑作だったのが、バスルームの磨りガラスに投影した花火の映像。直径10センチくらいのボケた映像で、最初なんだかわからなかったが、花が開くような様子を見ていて打ち上げ花火と気がついた。手のひらサイズのプチ花火、これはいい。ちなみに、思いきり大作を発表する人が多かった新館の展示は蛇足でしょう。

2020/11/27(金)(村田真)

池内晶子「atomized / inside out」

会期:2020/11/19~2020/12/06

gallery 21yo-j[東京都]

ドアを開けると、展示室の前にロープが張ってあってすぐには入れず、作品も見えない。まずスタッフの注意を聞く。中央付近に作品があるので、気をつけて、周囲から見てくださいと。入場を許されて近づいていくと、クモの糸のようなものが見えてくる。壁が白いので見えにくいったらありゃしないが、よく見ると、何本かの絹糸を上から吊るし、下のほうにいくにつれ束ねるように収束させているのがわかる。竜巻型というか、双曲面の上半分というか、急峻にした富士山を逆さにしたような末広がりの逆三角形だ。この形態は池内が制御してバランスを保っているものの、人工的な造形というより、自然の織りなす形であり、重力の生み出す美といえる。

近年、空間全体に糸を張り巡らせたり、上から糸でなにかを吊ったりするインスタレーションが多い。それはものを宙に浮かせる1つの方法であり、また、少ない量で空間全体を埋めるための方便でもあるだろう。しかしそこでは糸は脇役か、さもなければ必要悪として用いられる。言葉は悪いが「上げ底」の発想であり、一種のトリックにほかならない。ところが池内は、あくまで糸を主役として使い、糸の属性に従う。作者が語るのではなく、糸に語らせているのだ。

2020/11/28(土)(村田真)

岩間玄『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい 写真家 森山大道』

雪山で樹木が伐採される場面から映画は始まる。写真家・森山大道には似つかわしくない風景だ。2018年の秋に開かれる世界最大級の写真フェア「パリ・フォト」に向けて、半世紀前の森山のデビュー作『にっぽん劇場写真帖』(室町書房、1968/フォトミュゼ・新潮社、1995/講談社、2011)を復刊(月曜社、2018)させるプロジェクトがスタートした。その写真集の完成までと、森山自身の日々の活動を追ったドキュメンタリー映画。

「街を徘徊しながらポケットカメラでスナップショットする森山、復刊プロジェクトの編集部で森山にインタビューする編集者と造本家、随所に挟まれる通称「三沢の犬」をはじめとする写真、伐採された木などの映像が入れ替わりながら進んでいく。そのなかで何度も出てくる名前が盟友だった写真家、中平卓馬だ。その中平の『なぜ、植物図鑑か』(晶文社、1973)をかつて読んだとき、もの派と同じではないかと思ったものだが、そのもの派の理論的支柱である李禹煥が中平だとすれば、それを実践し続けている菅木志雄が森山に重なるかもしれない。2人とも50年間ブレることなく活動してきたし、スタイリッシュだし、内外でますます再評価の機運が高まっていることも共通している。

森山はこの映画が撮られたとき、すでに80歳。にもかかわらず、Tシャツにジーンズで背筋をピンと伸ばし、ややガニ股気味にうろつきまわり、ときに片手でシャッターを切り、なにごともなかったかのように歩き去る。シャツの背中には「On the Road」のロゴ。こんなジジーになりてえよ、と思わせる映画だ。いや、そーゆー映画じゃないんだけど。ところで冒頭に伐採された木材は、その後、洗浄されてパルプになり、紙になって写真集に化けるという映画の流れの進行役を務めていたのだ。

公式サイト:https://daido-documentary2020.com/

2020/12/01(火)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)