artscapeレビュー

2020年12月15日号のレビュー/プレビュー

KYOTO STEAM 2020国際アートコンペティション スタートアップ展

会期:2020/10/31~2020/12/06

京都市京セラ美術館[京都府]

「KYOTO STEAM―世界文化交流祭―2022」のコアプログラムとして、アーティストと企業・研究機関などの双方を公募し、両者のコラボレーション作品を展示・表彰する国際コンペが予定されている。その国際コンペの「スタートアップ」である本展は、来年度の本番に向けて「予行演習」「お手本例」を示すものとして開催された。元々は、7組のアーティスト×企業・研究機関のコラボレーション作品と、3つの京都の芸術系大学×企業・研究機関のコラボレーション作品をそれぞれ紹介する展覧会が3月に同時開催予定だったが、コロナ禍で中止されたため、両展を合体・再構成した。さらに「KYOTO STEAM」のコンセプト「アートとサイエンス・テクノロジーの融合による新たな価値の創造」を目指す企業3社の製品が併せて展示された。

「コラボレーション」の展示作品は、「(不要になった)素材の提供」と「デジタル/ものづくりの技術力の提供」に概ね二分化される。前者の例では、使い古された公園遊具の提供と、パブリックアートの設置などを手掛ける企業のサポートを受けた久保ガエタンが、カラフルな遊具でできた「動物のなる木」を制作した。着想源には、中世ヨーロッパの人々が「木綿は羊のなる木から採れる」と信じていた伝説の植物「バロメッツ」があり、擬似科学やオカルトへの久保の関心に基づく。また、後者の「技術力の提供」の例では、「織れないものはない」と言う西陣織製造企業に対し、メディア・アーティストの鈴木太朗が「水を織ることは可能か」と提案。横糸に織り込まれた細いチューブに色水を流すことで、矢絣、青海波、桜文様といった伝統柄が「アナログな動く文様」に変貌した。

久保ガエタン×株式会社コトブキ・株式会社タウンアート《きのどうぶつ》(2020)

ミクストメディア、底面直径 360.0 ×高 428.0cm [撮影:麥生田兵吾]

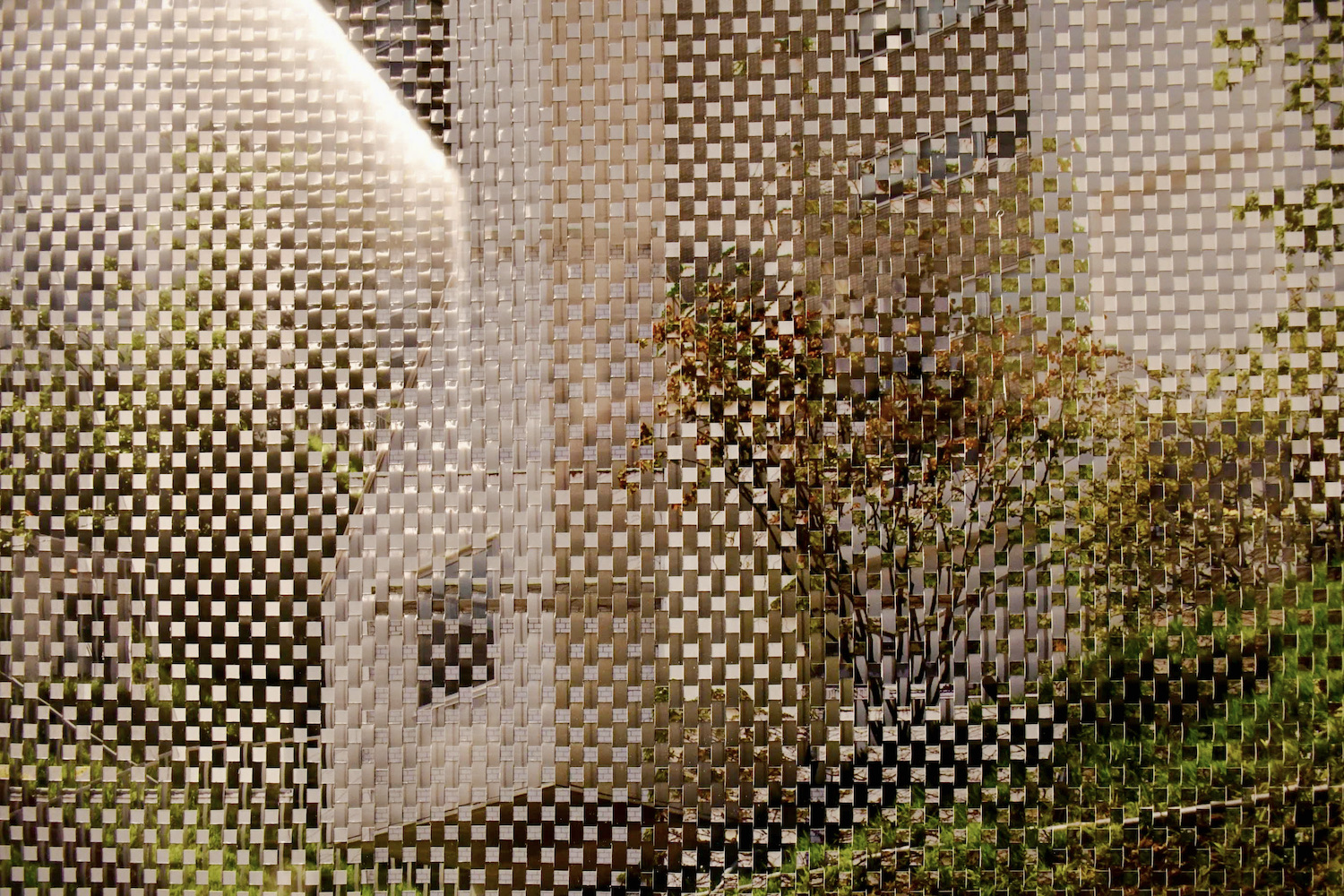

鈴木太朗×有限会社フクオカ機業《水を織る》(2020)

ポリエステル糸・チューブ・色水他、幅 490.0 ×奥行 90.0 ×高 270.0cm [撮影:麥生田兵吾]

一方、従来の創作態度の延長上に素材や技術提供を受けるのではなく、創作方法自体の変化や作品展開への影響という点で興味深いのが、映像作家の林勇気×京都大学iPS細胞研究所(CiRA)のコラボレーションである。林は、iPS細胞研究に関する映像データや知見、資料の提供を受け、また動物の体内でヒトの臓器をつくる技術をめぐる倫理的・法的課題について、倫理部門の研究員とも議論を重ねて制作した。ヒトのある臓器になるようプログラムしたiPS細胞をブタの体内に注入して培養すると、一部はヒトの脳細胞の機能をもつものに成長し、ブタの脳細胞と混じり合った「キメラ動物」ができてしまうため、現時点では認可されていない。映像作品《細胞とガラス》は、ブタの体内で培養した臓器移植が可能となった近未来に、移植を受けたガラス職人の男性による内省的な独白が展開する。友人から、解体される実家の窓ガラスを使って器をつくってほしいと依頼を受けたこと。炎の中で溶け、新たな形に変容するガラス。世の中の「かたち」は、有限な時間のなかで固定されたものにすぎないことへの内省。実家の「窓ガラス」に映っていた景色の記憶。映像に映るさまざまな「窓」の写真は、「映像や絵画のフレーム」への自己言及、「記憶の謂いとしてのスクリーン」、「(内/外の)境界」など多義的な意味を帯びて通り過ぎていく。林はこれまで、自身が撮影した膨大なデジタル画像を切り貼りしたアニメーションを制作してきたが、本作は「映像」への自己言及を含みつつ、「内省的なナラティブ」という展開を見せた。

林勇気×京都大学 iPS細胞研究所 (CiRA)《細胞とガラス》(2020)

映像(声の出演:大石英史、協力:西川文章、8分55秒のループ上映) [撮影:麥生田兵吾]

全体的に、今回の選出作家(大学枠で参加した作家も含め)はフィジカルな造形志向に偏りが見られたが、リサーチベースの作家やパフォーマンス、コンセプチュアルな志向性の強い作家も加われば、より多様なアプローチが期待できるのではないか。また上述の林勇気×京都大学iPS細胞研究所のコラボ例におけるような、生命科学技術と倫理の問題、生命/非生命の定義、生命/物質や「種」の境界といったテーマはバイオ・アートの領域の主題でもあり、バイオ・アート系の作家であれば、異なる問いの立て方や批評的視点が見られるだろう。

来年度に本格始動する本企画。参加企業や研究機関にとって、技術力を誇示する宣伝の場や「アート」の付加価値によるブランド化だけに偏るのではなく、どのように創造性やオルタナティブな可能性を引き出し、新たな価値観の提示につながりうるのか。一方、アーティストにとっては、「(失敗せずに)やれること」の範囲の拡張にとどまらず、どう今後の創作活動にフィードバックしていけるか。さらには、企業による物資/技術力の提供や協働が、金銭的助成に限らないメセナ活動のあり方として定着する基盤となりうるか。作品の発表とともに期待したい。

関連記事

「わからなさ」を共有すること──「国際アートコンペティション スタートアップ」展|安河内宏法:キュレーターズノート(2020年06月15日号)

2020/11/05(木)(高嶋慈)

異端の鳥

マルホウル監督の映画『異端の鳥』は、物議をかもした原作をもとに、ドイツが東欧でホロコーストを実行した時代を背景としているが、あまり直接的な表現はなく、群れから追いだされる「The Painted Bird」の原題が示すように、むしろ共同体から差別・排除されるよそ者という現代にも通じる普遍的なテーマになっている(NikeのCMが描いたように、日本も無縁ではない)。実際、強制収容所は登場せず、良心的なドイツ兵も登場するし、本当に怖いのは普通の人たちであることが、2時間49分にわたって、これでもかとしつこく描かれる。確かに冒頭はタル・ベーラの『ニーチェの馬』のようだし、暴力という意味ではアレクセイ・ゲルマンの『神々のたそがれ』のように、長尺の重苦しい白黒の作品である。とはいえ、意外に映画のテンポはよく、少年の放浪によって、およそ20分ごとに場所が切り替わるので(逆に言うと彼は定住できず、居場所を見つけることができない)、物語の展開は早い。したがって、鑑賞中にだれることがない。

しかし、辛いのは、精緻に構築された美しい映像とは裏腹に、どんどんと境遇がひどくなる少年の地獄めぐりを追体験することだ。親と離れ、家を失い、村の祈祷師、鳥屋、教会、ロシア兵などに預けられ、まるで少年は、世界の残酷さを目撃し、受け入れるために生かされているかのようだ。当初は無垢だった少年が、性と暴力を通じて、ある意味で成長する物語なのだが、きわめて歪んでおり、やがて純粋な悪意を身につけ、サバイバルしていく。またそれぞれのエピソードでは、動物が鍵になっているが、いずれも暴力の対象となる。したがって、動物好きにはとてもお薦めできない作品だ。途中で気づくのだが、少年には名前がない。こうした状況は、強制収容所と同じ環境である。また彼はほとんど言葉も語らない。しかし、最後に名前が回復されることで、人間性が回復するのかを考えさせられる。

公式サイト:http://www.transformer.co.jp/m/itannotori/

2020/11/05(金)(五十嵐太郎)

原麻里子「picture window」

会期:2020/11/04~2020/11/16

ニコンサロン[東京都]

原麻里子は1982年、東京生まれ。2005年に東京造形大学デザイン学科環境計画専攻を卒業している。同大学在学中から写真に興味を抱き、写真家の高梨豊や白岡順の講義も受講していたという。

今回の作品は東京・深大寺の自宅の窓からの眺めを柱として、夫や子供たちとの日常をスナップした写真を配したものだ。横長の窓の向こうには植物が生い茂る雑木林があり、その一画が切り拓かれて二階建てのアパートが建てられようとしている。その建造のプロセスを定点観測的に撮影した写真群が全体の3分の1ほどで、あとは室内の情景が淡々と並ぶ。その「外」と「内」の写真の配合と配置が絶妙で、静かだが微妙な波風が立つ暮らしの様子、その手触り感がきちんと伝わってきた。出品作の中に、画面の上下をカットして、「picture window」をやや大きめのパノラマサイズで見せたプリントがあり、それがうまく展示の流れを作っていた。ただ、他の写真は同一サイズなので「外」と「内」との対比がくっきりと見えてこない。窓の写真をすべてパノラマサイズにして、メリハリをつけるという選択肢もあったかもしれない。

撮影はまだ続くということなので、窓からの眺めも室内の情景も、今後少しずつ変わっていくのではないだろうか。その変化に対応して、作品の見え方も違ったものになっていくはずだ。力のある写真家なので、このシリーズだけにこだわる必要はないだろう。「picture window」の撮影は続けながら、ぜひ別なテーマにも取り組んでいってほしい。

2020/11/13(金)(飯沢耕太郎)

群馬の美術館と建築をまわる

[群馬県]

リサーチ・プロジェクトの一環で、群馬の美術館をいくつかまわる。《群馬県立近代美術館》の「佐賀町エキジビット・スペース1983-2000 現代美術の定点観測」展は、伝説の場で開催された展示の数々を写真で振り返りながら、過去の出品作をセレクトして紹介し、日本現代美術の一断面を切りとるものだった。また、同美術館の改修と、この展覧会の空間構成を担当した元磯崎新事務所の吉野弘から説明を受ける。改めて、これが1970年代としては画期的な大きなホワイト・キューブを実現したことがわかる。

《群馬県立近代美術館》展示室の模様

「佐賀町エキジビット・スペース1983-2000 現代美術の定点観測」展、展示風景

美術館が良好な展示環境を維持しつつ、さらに拡張しているのに対し、隣の大高正人による《群馬県立歴史博物館》(1979)は、おそらくリニューアルによって展示物が増え、連続する船底天井がほとんど見えない。トップライトも閉鎖し、中庭へのアクセスも限られ、蔵を意識した外観もわかりにくい。空間に余裕をもって展示する美術館と比べて、どうしてもモノや説明が増えてしまう博物館の建築的な空間を維持するのが難しいことを痛感する。

《群馬県立歴史博物館》の外観

《アーツ前橋》の「場所の記憶 想起する力」展は、白川昌生ら、地元にゆかりがあるアーティストを中心に揃え、場所性を感じさせる作品が並ぶ。戦争の歴史を伝え、3月に閉館した前橋の《あたご歴史資料館》のコンテンツも組み込むのは、地域資料を掘り起こしてきた同館らしい展示だった。またコロナ禍を受けて、海外作家とのプロジェクトやアウトリーチの活動「表現の森」の状況がどうなっているかなどをうかがう。

「場所の記憶 想起する力」展、新しい祭りを構想した白川昌生の展示より

その後、すぐそばで、藤本壮介が1970年代のビルのリノベーションを手がけた《白井屋ホテル》を見学した。これは凄い建築である。部屋数を抑えることで確保した贅沢な吹き抜け空間は、東京ではまず不可能だろう。階段やレアンドロ・エルリッヒの水道管を模した作品が錯綜するさまは、まるでコンクリートのピラネージだ。また正面はポップな廃墟感を残すのに対し、反対側の馬場川面は土手をイメージしたびっくり建築を新設している。藤本、エルリッヒ、ミケーレ・デ・ルッキらがそれぞれインテリアを手がけた特別な部屋があるほか、各部屋に旧白井屋の記憶を題材にした写真家の木暮伸也など、異なるアーティストの作品が入る。

河岸の土手をイメージした《白井屋ホテル》グリーンタワーの外観

壁と床を抜いた《白井屋ホテル》ヘリテージタワーの吹き抜け

異なる時間の風景を編み込む、木暮伸也の作品

見学後、中村竜治が手がけた《Mビル(GRASSA)》(2018)で夕食をとってから、商店街の一角で行なわれていた、地元のアーティストらのネットワークであるMaebashi Worksの飲み会に合流する。昨年、筆者はこのメンバーから、ヤンキー文化論のレクチャーを依頼されたことがあった。今回、Maebashi Worksのメンバーによって、白井屋がリノベーションに着工する直前、1階ロビーにベッドを並べ、期間限定の特殊空間を出現させるパラ・ホテルのプロジェクトを展開させたことを知る。空っぽになった百貨店をリノベーションした《アーツ前橋》が開館したことによって、確かにこの街が変化し、新しい動きが起きている。

2020/11/13(金)(五十嵐太郎)

本城直季 (un)real utopia

会期:2020/11/07~2021/01/24

市原湖畔美術館[千葉県]

本城直季は、4×5インチ判の大判カメラの「アオリ」の機能を活かして、ミニチュアのような人物や建物を配したジオラマ的な風景写真を撮影・発表してきた。写真集『small planet』(リトルモア、2006)で第32回木村伊兵衛写真賞を受賞した時、たしかに卓抜なアイディアの作品だと思ったのだが、テクニックが目につくこの種の仕事のむずかしさも感じた。同じ手法を繰り返すことで、マンネリズムに陥るのではないかと危惧したのだ。ところが、本城はその後、被写体の幅を大きく広げ、ヘリコプターによる空撮なども積極的に使うことで、新鮮な印象を与える眺めを生み出し続けている。彼の「ジオラマ/ミニチュア風景写真」は意外に奥行きが深かったということだろう。

本格的な回顧展としては最初のものとなる今回の「(un)real utopia」展では、これまであまり発表されることがなかった作品を見ることができた。大学時代のポラロイド作品(「daily photos」)や大判カメラを使った習作は、本城がどんな試行錯誤を経て「ジオラマ/ミニチュア風景写真」に至ったかを示していた。初めて公開されるという「tohoku 311」は東日本大震災の3カ月後に、被災地を空撮したシリーズだが、「街がなくなるということが、どういうことなのか」という問題提起への答えが、説得力のある画像表現として提示されている。工場地帯を撮影した「industry」や自然に中の人為的な痕跡を探った「plastic nature」もそうなのだが、画面の一部分にのみピントが合う「アオリ」によって見えてくる眺めには、被写体となる風景そのもののベーシックな構造をくっきりと浮かび上がらせる効果がある。今回の市原湖畔美術館の展示では、部屋ごとのインスタレーションにも工夫が凝らされていて、本城直季の写真作家としての本質的な要素が見事にあぶり出されていた。

2020/11/14(土)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)