artscapeレビュー

2023年04月15日号のレビュー/プレビュー

滋企画『K2』

会期:2023/03/24~2023/04/02

こまばアゴラ劇場[東京都]

青年団所属の俳優・佐藤滋が立ち上げた滋企画。その第一弾としてパトリック・メイヤーズによる戯曲『K2』(翻訳:小田島雄志)が上演された。演出は同じく青年団所属俳優の伊藤毅。自らのユニット・青年団リンク やしゃごでは作・演出を兼ね、人間の複雑さと感情の機微を丁寧に描いてきた伊藤だが、海外戯曲の上演でもその演出の手腕を存分に発揮し、極限状態での男二人の友愛を繊細に浮かび上がらせた。

舞台は世界第二の高峰K2。しかしその雄大なスケールとは裏腹に、2時間弱の物語のほとんどは幅2メートル40センチ、奥行き1メートル20センチほどの岩棚の上だけで展開される。登場人物もハロルド(太田宏)とテイラー(佐藤滋)の二人のみというこのミニマムな芝居は1982年にアメリカで初演され、日本でもシス・カンパニー(演出:千葉哲也、出演:堤真一、草彅剛、2010)などによって上演されてきた。

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

標高8100メートルに聳える180メートルの氷壁。滑落事故を起こした二人の男は氷壁の半ばあたりに突き出た岩棚で朝を迎える。テントも寝袋もなしにどうにか夜を乗り切ったことを喜び合う二人。だが状況は芳しくない。事故でハロルドは左足を骨折し、残された装備も不十分。テイラーが予備を忘れてきてしまったこともあり、手元のザイルだけでは長さが足りず氷壁を降りきることはできない。しかしこのまま岩棚にいるのは死を待つも同然だ。タイムリミットは雪が降りはじめるまでの3時間。テイラーは二人が生きて下山する確率を少しでも上げるため、上方に残されたザイル目指して氷壁を登りはじめる。

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

今回の上演の特徴のひとつはその思い切って切り詰められた舞台美術(鈴木健介)だろう。アメリカでの初演にせよ堤・草彅版にせよ、これまでの上演の多くは程度の差こそあれリアルに雪山を再現した舞台美術によるものだったようだが、今回の舞台美術で雪山を思わせるのは二人がぎりぎり座れる程度の広さしかない岩棚の部分のみ。舞台のほかの空間は壁面から床、そして天井までが格子状に組んだ黒の単管パイプで覆われている。テイラーが氷壁を登る場面では佐藤がその身体能力の高さを活かして壁面や天井に取りつき、劇場空間を縦横に動き回るという趣向だ。こまばアゴラ劇場の狭い空間で氷壁のクライミングを表現するための工夫は同時に、K2という巨大な存在を前にお互い以外に頼るもののない二人の寄るべなさを象徴するかたちにもなっている。抽象化された真っ黒な空間にぽつんと白く浮かぶ岩棚はあまりに小さく頼りない。

ザイル回収の試みは失敗し、それどころか、不意の雪崩によってハロルドはさらに負傷。装備の大半も流されてしまう。「お前を置き去りにはしない」とひとりで生き延びる(それすらも奇跡的な)可能性に賭けることを拒みハロルドのそばに留まろうとするテイラーだったが「お前が帰れば(妻子に別れの言葉を伝えたいという)俺の望みは叶うんだ」というハロルドの言葉を受け、決断を下す。そしてハロルドは独り岩棚に残され──。

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

物理学者で妻子を愛するハロルドと地方検事で女性とはセックス以上の関係を結ばないというテイラー。正反対にも思える二人は(演じた俳優のそれに由来する部分も大きいだろうが)人好きのする憎めない性格だという点ではよく似ていて、何より強い絆で結ばれている。相棒が生き延びる確率を少しでも上げようと極限状態で励まし合いぶつかり合う二人の姿には胸に迫るものがある。

さて、しかし二人の思いは同じものではなさそうだ。「好きな人間と別れることは考えられん」というテイラーはだから女性とは一夜かぎりの関係しか結ばないのだと嘯く。しかし「俺にはシンディ(※ハロルドの妻)みたいな女はいないんだ、いてほしいと思ったこともない。ただ、本当の友達だけは欲しかった」「お前は俺の愛する人だ」という彼の言葉は額面通りに受け取るべきものだろう。テイラーはハロルドを愛していた。友人として? おそらくそうではない。そう考えると、彼が独身であることも、冒頭から繰り返されるあまりにホモソーシャルでミソジニックな発言も腑に落ちるものがある。

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

伊藤の演出と太田・佐藤の演技は、時に身体の接触に性的なニュアンスを匂わせつつ、戯曲の言葉を丁寧に組み立てることでこの愛の物語を紡いでみせた。だが、ハロルドがテイラーの思いを受け入れることはない。ハロルドはテイラーが最期までそばにいることではなく、ハロルドの最期の言葉を妻子に届けるために生きて帰ることを願った。これはテイラーにとっては残酷な願いだっただろう。愛する人とは別れねばならず、しかもその愛は最期まで自分には向けられないのだということをはっきりと突きつけられたのだ。それでもテイラーはこの結末を受け入れ、独り氷壁を降りはじめる。

だが、テイラーの思いは本当にハロルドには届いていなかったのだろうか。彼はずっと、テイラーがひとりでも生きて帰ることを願っていたではないか。テイラーを生きて帰すために、ハロルドがあえて妻子への言葉を託したのだとしたら。テイラーもまた、それに気づいたからこそハロルドの思いに応えようとしたのだとしたら。二人の最後のやりとりには、すべてをわかったうえでの万感の思いが込められているように思えてならない。「ハロルド愛してるぜ」「俺もだ……愛してる」。

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

滋企画:https://shigeru-kikaku.com/

2023/04/01(土)(山﨑健太)

森本美由紀展 伝説のファッション・イラストレーター

会期:2023/04/01~2023/06/25(※)

弥生美術館[東京都]

※カラー作品は展示替えあり。前期:2023/04/01~2023/05/14、後期:2023/05/16〜2023/06/25

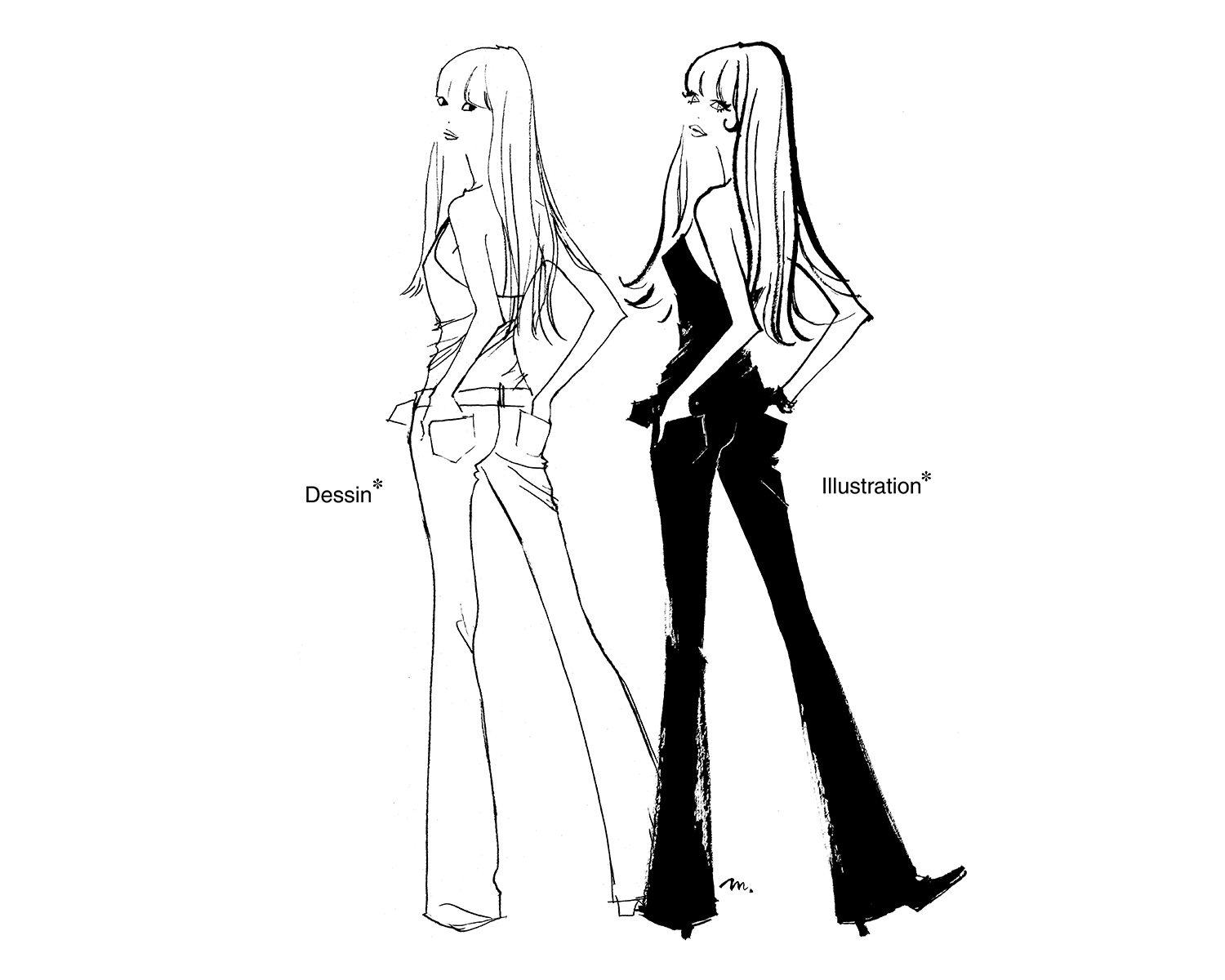

1980〜90年代に青春を過ごした中高年層、それも女性なら、きっと一度は目にしたことがあるだろう。森本美由紀のファッション・イラストレーションを! 漏れなくそのひとりだった私は、懐かしさのあまり本展を観に行った。おしゃれの代名詞だった憧れのイラストレーションをじっくり眺めると、当時には気づかなかったいろいろな面を発見することができた。まず、セツ・モードセミナーの出身者らしい、服飾用スタイル画の手法で描かれたイラストレーションだったこと。画材は墨と筆であったこと。これらは下手をすれば和のイメージになりかねないが、彼女は持ち前のセンスによって唯一無二のスタイルを確立したのだ。さらに彼女にはモデルの親友がいたらしく、その親友にさまざまなポーズを取ってもらい、デッサンを着実にこなして腕を磨いたようだ。そうした土台の上に成り立ったイラストレーションだったのである。

墨によるアートワーク(1990年代)紙・墨 ©Miyuki Morimoto/森本美由紀 作品保存会

墨によるアートワーク(1990年代)紙・墨 ©Miyuki Morimoto/森本美由紀 作品保存会

そのうえで改めて思うが、森本美由紀のイラストレーションはファッション・フォトに近い。いまにも動き出しそうな生き生きとしたポージングや流行の洋服、少しセクシーでキュートな表情は、まさに人気ファッション雑誌に載るモデルのようだ。そして大胆な筆使いをする一方で、あえて線を入れない部分があることに気がついた。主に女の子の顔の輪郭線である。ヘアスタイルやうなじ、目や口などのパーツによって顔を浮き立たせることで、輪郭線を省いているのである。そうすることで、顔に透明感が増す。それはまるで露光の多い写真のように見え、女の子がキラキラと輝いて見える。この手法こそファッション・フォトではないか。

ピチカート・ファイヴのCDのための習作(1997)紙・墨・マーカー ©Miyuki Morimoto/森本美由紀 作品保存会

ピチカート・ファイヴのCDのための習作(1997)紙・墨・マーカー ©Miyuki Morimoto/森本美由紀 作品保存会

本展ではそんな墨と筆を使ったファッション・イラストレーションを確立させる前の森本美由紀のイラストレーションの変遷も紹介していた。ペン画、色鉛筆画など、意外にも“普通”にかわいいイラストレーションを描いていたことを知る。デビューからずっと雑誌のページを飾る挿絵を地道に描き続けてきたからこそ、彼女の大成はあったのだろう。イラストレーションではないが、昔、私もさまざまな雑誌で取材をして記事を書くライターをしてきた身なので、その苦労は手に取るようにわかる。雑誌も、音楽やサブカルチャーも、商業施設も、ファッション・イラストレーションがアイコンになった時代がかつてあった。彼女はそんな時代の空気に見事にマッチしたイラストレーターだった。

デッサンと墨によるアートワーク(2000年代)デジタル・データ[制作:森本美由紀] ©Miyuki Morimoto/森本美由紀 作品保存会

デッサンと墨によるアートワーク(2000年代)デジタル・データ[制作:森本美由紀] ©Miyuki Morimoto/森本美由紀 作品保存会

公式サイト:https://www.yayoi-yumeji-museum.jp/yayoi/exhibition/now.html

2023/04/01(日)(杉江あこ)

TDC 2023

会期:2023/03/31~2023/04/28

ギンザ・グラフィック・ギャラリー[東京都]

文字の視覚表現を軸にした国際賞「東京TDC賞2023」の受賞作品とノミネート作品を展示する、恒例の展覧会が今年も開かれた。今回は国内から1983点、海外から1696点の応募があったという。ここ数年、海外からの応募作品が増加傾向にあることから、受賞作品全体に占める海外作品も増えた印象がある。特に中国からの受賞作品が目立っていた。

なかでも面白かったのは、タイプデザイン賞を受賞したJunyao Chuの作品「15」だ。15×15ピクセルのビットマップを独自に設定し、そこに黒白を塗り分けることで、「手書き風」漢字の文字をいくつも浮かび上がらせたのだ。ビットマップを拡大して見ると、何の漢字なのかが少々わかりづらいが、縮小して見ると、確かにそれらは漢字として成立している。日本人が見ても、だいたいの漢字を読むことができた。現代のコンピューターではアウトラインフォントが主流のため、ビットマップフォントへの需要がどれほどあるのかはわからないが、中国人が母国語の文字のデザインを追求する姿勢には共感を持てる。なぜならコンピューターは西洋文化を基に開発され発展したものであるため、フォントの発展も欧文が基となっている。そんな背景があるにもかかわらず、平仮名、片仮名、漢字が入り混じった日本語のフォントがよくここまで発展できたものだと一方で思う。中国語のフォント事情については知らないが、想像するに、そんな西洋文化主流のフォントに対するジレンマが中国人にはあるのではないか。つまり、これは複雑な構造をもつ、漢字のコンピューターに対する可能性を探った結果なのだろう。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリーB1[写真:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリーB1[写真:藤塚光政]

中国からの受賞作品で、もうひとつ注目したのはHan Gaoの作品『Frankenstein Itself』である。世界的に有名な文学「フランケンシュタイン」をタイポグラフィー的に再解釈した作品とのことで、意図的に位置をずらし、向きを変え、大小を混ぜ合わせた、奇妙な文字で組んだ書籍である。その奇妙な面持ちは、まさに同文学に登場する醜い人造人間(怪物)のようだ。一文字ずつ反転させたり、180度回転させたりといった徹底的かつ極端な方法で欧文フォントをいじることができたのは、彼にとって欧文が母国語ではないからではないか。おそらく西洋文化圏のデザイナーはここまで大胆に欧文フォントをいじることはできないだろう。そうした点で、今後も西洋文化圏以外からの視点が国際賞としての東京TDC賞を面白くするに違いない。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー1F[写真:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー1F[写真:藤塚光政]

公式サイト:https://www.dnpfcp.jp/gallery/ggg/jp/00000816

[ポスターデザイン:Kim Dohyung]

関連レビュー

TDC 2022|杉江あこ:artscapeレビュー(2022年04月15日号)

TDC DAY 2020|杉江あこ:artscapeレビュー(2020年05月15日号)

2023/04/01(日)(杉江あこ)

そばにあった未来とデザイン「わからなさの引力」展

会期:2023/03/18~2023/03/26

何なのだろう、この展覧会は。13人のクリエイターが自分にとって「説明しがたい魅力をもっているもの」をひとつずつ紹介し、その「わからなさ」を探る言葉を展示するという内容である。いや、そうした主旨は理解できる。ものづくりや表現に携わる美術家やデザイナー、クリエイティブディレクター、建築家らのまるで原風景を覗き見るような、至極個人的な感情で選ばれたものは非常に興味深かったし、客観的に見てもどこか郷愁や愛情を感じられるものが多かったからだ。例えば「ペラペラの温泉タオル」「コンベックス」「ソフビの虎」「ハワイアナスのサンダル」など、一見、おしゃれでも何でもない、どちらかと言えばチープで、一昔前の価値観を思わせるものも展示されていた。それでも共感を呼ぶのは、私を含め観覧者が彼らと同時代を生きてきたからだろう。まさに説明しがたく、人間くさい情のようなものが、それらに湧いていることを理解できるからだ。そうしたものを恥ずかしげもなく、本展の意向に沿ってさらした13人のクリエイターには脱帽する。何というか、自らの創造性の手前にある心の内を見せるような行為にも思えたからだ。私の知り合いのデザイナーも何人か参加していて、個人的にも面白く観覧した。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[写真:鈴木優太]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[写真:鈴木優太]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[写真:鈴木優太]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[写真:鈴木優太]

むしろ私が不可解だったのは、こうした主旨の展覧会を企画したNTTドコモの狙いである。企業の文化事業でも、商品やサービスをPRする場でもなく、自社の先端テクノロジーとは逆行するものを紹介する場をあえて設けたのだ。これについては「テクノロジーの進化のなか、機能的・理性的に価値をはかろうとすることでこぼれてしまっていた『なにか』を探る展覧会」と説明されている。それはトップランナーがふと立ち止まって足元を見回すような行為だ。同社はそうした潮目に立たされているのだろうか。結局、どれだけテクノロジーが進化しても、ものを所有し道具を使うのは人間だ。人間の視点を置き去りにしてしまっては、そのテクノロジーも生きてこない。そうした生身の人間の肌感覚のようなものを改めて再点検しているのかもしれない。もし本展が新たな創造性を生む場となるのなら、なかなかである。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[写真:鈴木優太]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[写真:鈴木優太]

公式サイト:https://design.idc.nttdocomo.co.jp/event/

関連レビュー

少し先の未来とデザイン「想像する余白」展|杉江あこ:artscapeレビュー(2022年04月15日号)

2023/04/01(日)(杉江あこ)

杉内あやの「Throat」

会期:2023/03/25~2023/04/17

ART TRACE Gallery[東京都]

本展の空間には10の石彫が配置されているのだが、それぞれが対であったり、シリーズになっているもので構成されている。

例えば、会場に入ってすぐの壁面に掛けられた諫早石の直方体《へきa》は、1面だけ平織のように表面が彫りこんであるもので、同じく諫早石の直方体《へきb》はシェブロン柄(ギザギザ模様)がもこもこと迫出している。(《へきa》は160センチメートル程度の目線より少し高い位置にあったため、すべての面を見ることがわたしはできなかったが)正面は模様、どこか1面は石が切り出されたときのまま土を被っており、そのほかの面は反射しない程度に研磨されつるりとしているのだ。

研磨されている部分とそうでない荒々しい部分をもつ「へき」は、おのずとこの彫刻がより巨大な石の一部であったことを示唆する。そこから一層飛躍して「へき」の凹凸部分は、巨大な壁財の一部を切り出したのではないかという想像もまた掻き立てるのだ。転じて、単体のレリーフとして存在するというよりも、それぞれの壁財の一部としてシェブロン柄と平織が一面に広がったらどうなるだろうかという様子が浮かび上がってくる。

「へき」のように、本展での見どころのひとつが、石彫作品における「表面の様子」による意味の発生の多様な展開だとわたしは思っているのだが、《PPPPP》(2021)と《MMMMM》(2021)ではその処理の意味がさらに対比的だ。

杉内あやの《PPPPP》(2021)作品部分(筆者撮影)

杉内あやの《PPPPP》(2021)作品部分(筆者撮影)

巨大なくじらの背骨から切り出されたかのような長細い《PPPPP》は、一端は折られたかのようにボロっと、もう一端はまるで骨と骨がすり合わせてできたかのような放射線状の彫跡と窪みがある。その窪みは、この彫刻が何かから切り出されたということではなく、ほかの何かによって削られた、という石にとっての他者(このライムストーンよりも固い存在)へ思い至らせるだろう。このような状態でホワイトキューブの中にある《PPPPP》の一方、自然光に薄く照らされた同じくライムストーンの《MMMMM》は見るからに人の腕だ。ただし、指先は第一関節あたりでなくなっていたし、肘の関節に関しては表現されていないこともあり、人体としての生々しさは感じられない。では、存在していない指先と腕の部分はどうか。つるりとしている。本展のつくられ方として、ここで留意しておきたいのは《PPPPP》だけであればわたしはその切断面を注視することはなかっただろうということだ。《MMMMM》は「なんて滑らかな腕だ」と思いそうになった次の瞬間、腕だとしたらその皮膚にあたる石彫の表面に目が行く。石から彫り出されたことをありありと表わすノミの跡……。

杉内あやの《MMMMM》(2022)作品部分[Photo: Sugiuchi Ayano]

杉内あやの《MMMMM》(2022)作品部分[Photo: Sugiuchi Ayano]

このように、本展は石彫における作為がどのように発生するのかを開示し続ける。石から削り出すとはどういうことなのか。ハンドアウトには作者の言葉として「かつて大きなものの一部だった石を削って形をつくることは、世界を理解可能な文節へと還元させる〈言葉の成り立ち〉をなぞるような行為です」と書かれていた。

例えば、社会学者のアーノルト・ゲーレンが「純粋に審美的な原因から発明された真の抽象の出現は、20世紀より以前のことではない」★として、線画で描かれた人間といったような子どもの描画や象形文字にも見出せる抽象性と、近代以降の抽象を区分せよと述べるわけだが、あらゆる抽象を作業の過程、すなわち事物へと引き戻す運動をもつ本展は、20世紀以前の抽象を見返すうえであらたな契機となるのではないだろうか。

本展は無料で鑑賞可能でした。

★──アーノルト・ゲーレン『現代絵画の社会学と美学』(池井望訳、世界思想社、2004)p.20

公式サイト:https://www.gallery.arttrace.org/202303-sugiuchi.html

2023/04/02(日)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)