artscapeレビュー

2023年04月15日号のレビュー/プレビュー

伊丹豪「DonQuixote」

会期:2022/12/02~2023/01/29

CAVE-AYUMIGALLERY[東京都]

伊丹豪の新作11点がdot architectsとのコラボレーションによる会場構成で並んだ。会場の柱や梁に沿って2色の角材が走る。ぱっと見て写真作品自体への没入を阻害する鮮やかな直線は、作品が配置された建築の存在を強調する。それは本出展作が、「写真におけるアーキテクチャーへ応答するぞ」という布石のようでもあるし、写真に強烈に存在する直線性へ鑑賞者の意識を導くためのガイドのようでもある。

本展作品は、COVID-19下での東京オリンピックで焦点化される「東京」を横目に、徳島出身の伊丹が当事者性をもてると判断した範囲で撮影された関東圏の事物である★1。撮影機材は、個人購入の範囲ではそのときもっともハイエンドとされるカメラだ。ピントをずらし、全てにピントを合わせる深度合成がなされた★2、どこもかしこもピントが合ってくっきりとしたイメージは、物理的な現実の世界のなかで眼が滑ったり、何かが気になって凝視したりするといったような経験を生み出している。そういう意味でも伊丹の本作は、マチエールの強い絵画がイメージというより絵具(物)として現前しているときのような、イリュージョンへの亀裂を生じさせる視覚経験と類似性がある。そしてこの全面的に被写体を前景化させる作為は、伊丹が自身でも語るように、モチーフの脱中心化を志向したものだ。このくっきりとしたイメージは相対的にいずれのモチーフも中心性をもたないし、時には訴求力をもつモチーフがなくなるまで、周囲にモチーフを足し続けているのである。例えばそれは、伊丹の自宅のダイニングテーブルの下に垂れる真空パックされた液体の輝き。

いま述べるには雑駁で申し訳ないのだが、構成的写真であろうと、記録的写真であろうと、写真が写真であるために、その写真にまつわる文化的使用をモチーフとしたり、写真における指標性を追求するといったさまざまな作品行為があるわけだが、本展を見て、写真作品における「モチーフを足す」ということに、いかにいまの世界が抑圧的状況となっているか、ありありと私は気付かされた。

Photo by Takaaki Akaishi © Go Itami Courtesy of CAVE-AYUMIGALLERY

Photo by Takaaki Akaishi © Go Itami Courtesy of CAVE-AYUMIGALLERY

また展覧会の構成上必見なのは、伊丹の提案でdot architectsが制作した写真の什器となっている白い板だろう。白い板は写真の大きさからひと回りだけ大きい矩形の窪みがつくられていて、その窪みに写真パネルをはめ込むと、板の表面と写真の表面のツラがぴったりと合う。額のように振る舞う白い板の窪みは、額がイメージに埃や傷を付けないようにと作品を奥まらせる機能を一切もたない。1990年代に起こったビッグピクチャー(写真作品の巨大化)とそれに伴う「ディアセック」(写真プリントの表面にアクリル接着を行なうマウント技術)による巨大写真作品の強度の増加が、ひるがえって「アクリルの表面に傷がつくと回復できない」という今日の保存修復の問題へとつながっていった状況を思い起こさせる。本展での、この「埃がついてもいい」という挙動は、プリントの力も勿論だが、写真イメージそのものの侵されなさ、鮮烈さの実在の表明に思えた。

本展は無料で鑑賞可能でした。

Photo by Takaaki Akaishi © Go Itami Courtesy of CAVE-AYUMIGALLERY

Photo by Takaaki Akaishi © Go Itami Courtesy of CAVE-AYUMIGALLERY

★1──2023年5月4日に加筆修正を行ないました。

★2──2023年5月4日に加筆修正を行ないました。

公式サイト:https://caveayumigallery.tokyo/GoItami_DonQuixote

2023/01/27(金)(きりとりめでる)

若だんさんと御いんきょさん『かさじぞう』

会期:2023/03/04~2023/03/05

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

同じ戯曲を3人の演出家がそれぞれ演出した3本を連続上演するシリーズを毎年企画してきた「若だんさんと御いんきょさん」(演出家の田村哲男とコトリ会議の若旦那家康によるユニット)。2019~2021年の3年間は安部公房の戯曲を、2022年は山本正典(コトリ会議)の短編『すなの』を上演した。5年目の今回は、山本が新作短編『かさじぞう』を書き下ろした。雪の大晦日の夜、売れ残った傘を路傍の地蔵にかぶせてやった貧しい老夫婦の元に、地蔵が米や財宝を持って恩返しに来るという民話を、「宇宙人を車ではね、土に埋めた男女のカップルの家に、宇宙人が埋葬のお礼にやってくる」というシュールでブラックな会話劇に書き換えた。この戯曲に若手演出家3人が挑む。

ある雨の夜。「頭にアンテナ状のものが生えている」宇宙人を、土に埋めている女。「お前だけに罪みたいなやつを背負わせたくない」と手伝おうとする男。男が運転する車内でふざけ合っていた二人は、うっかりはねてしまったらしい。「あんたが運転してた車だよね」「だって俺しか免許持ってないし」という責任のなすりつけ合い。「人じゃないから警察に行っても無駄だし、犬猫と同じだから埋めるしかない」と言う男。宇宙人を埋め終わり、疲れた様子の女と「俺のラブパワーあげるよ」と繰り返す男。二人は家でピザを取ることにし、男は埋めた土に傘をさしかける。

家に戻り、玄関のチャイムが鳴る。ドアを開けた女の前には、ピザ屋ではなく、傘をさした宇宙人が立っている。「ごめんなさい」と謝る女に対し、「謝らないで。次に謝ったら同じ目にあわせます。私は埋葬して傘をかけてくれたお礼にきたのです」と言う宇宙人。謝罪の言葉を繰り返してしまう女は、「傘に対して謝った」と言い訳するが、「なぜ命のない傘に」「命とは何か定義してください」と言う宇宙人との会話は噛み合わない。「お礼」に持ってきた山の土を女にかけようとする宇宙人。突如、映画『メン・イン・ブラック』(1997)でエイリアンを取り締まる黒服のエージェントのような格好で男が登場。「パスポートは」と詰問し、宇宙人を容赦なく攻撃し、とどめをさす。「チャイムが鳴ってドアを開けた瞬間、対宇宙人生体兵器として改造された」と言い出す男。男は、映画に登場する「エイリアン目撃者の記憶を消すペン」を取り出す。だが女は、記憶を消されることに抵抗。「山の土」で目を覆ってふさいだまま、動かない。

本作の上演のポイントは、抽象化された「宇宙人」をどう解釈するかにある。「私たちとは見た目が違う」宇宙人は、外在化された印によって「異物」と認識され、何らかのマイノリティ性を示唆する。3本の演出は、三者三様に分かれつつ、「ありえる解釈の可能性」をひとつずつ検証しながら解像度を上げていくような上演順がスリリングだった。

1本目の古後七海(にほひ/万博設計)による演出は、宇宙人役を男/女が交互に兼ねる点が肝。ドアを開けた女の前に現われた宇宙人は男役の俳優が兼ね、黒服のエージェントに変貌した男に攻撃される宇宙人は女役の俳優が兼ねる。加害/排除の交換可能性により、誰もが潜在的に加害者にも排除の対象にもなりうることを示した。客席の階段状の通路を俳優が行き来し、ひな壇の天辺/舞台との高低差を「役の交替」に活かしたが、声の聞き取りにくさやテンポの悪さなど技術的な課題が残った。

古後七海演出『かさじぞう』

2本目の陳竹(遊戯三昧)による演出は、中国出身の陳が宇宙人役を演じることで、「宇宙人=在日外国人」としてストレートに実体化した。「パスポート!」と詰問されてパニック状態になり中国語でわめき立てる、「金も友人も恋人もなく、大晦日なのに故郷にも帰れない。これが最大のおもてなし」というウクレレの弾き語りなど、わかりやすい演出を加え、コミカルなテンポのコメディに仕上げた。演出家自身の当事者性に基づく妥当な解釈だが、女(謝罪)/男(攻撃)という宇宙人への態度の差、「記憶の消去への抵抗」が戯曲に書き込まれていることに対しては応答がなく、未消化感が残る。

陳竹演出『かさじぞう』

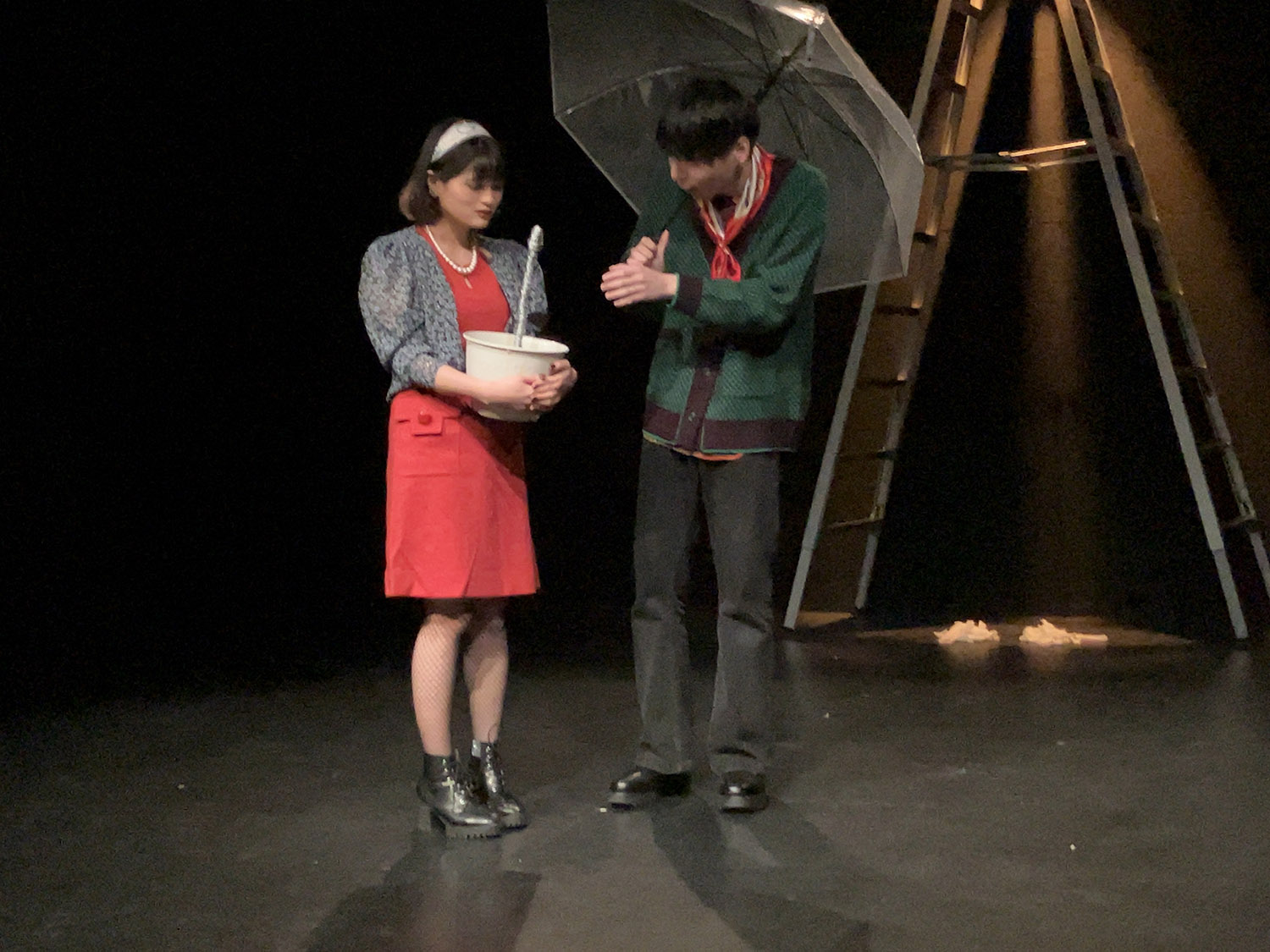

3本目の小林夢祈(InorU)による演出は、一転してシリアスで洗練されたトーン。特異なのは、冒頭から、「墓標のような棒が刺さった白い植木鉢」を女が大事そうに抱えている点だ。それは「死んだ子ども」を直感させる。二人が埋葬するシーンは、植木鉢の棒の周りに、結び目のついた白い縄を丁寧に巻き付けていく儀式的な所作で表わされる。後半、「植木鉢=ポータブルな墓」を抱えて現われた宇宙人と女の会話も、噛み合わなさのなかに、土に埋められたことを「好意」として信じたい気持ちを強く感じさせる。「InorU」はその名の通り、「祈りとケア」が活動のテーマだというが、「うっかりひき殺してしまった宇宙人の埋葬=死んだ子どもの弔い」という解釈を浮上させた。前回の山本の『すなの』も、一見日常的な男女カップルの会話を通して「死者を想う時間」を描く戯曲であり、本作もシュールなSF感のなかに同様の主題を見出せることに気づかされた。

小林夢祈演出『かさじぞう』

ただ、この解釈で演出するならば、後半はより掘り下げられる余地があるのではないか。宇宙人をはねたのは「男が運転する車」で「傘をさしかけたのは男」だが、宇宙人がやって来るのは女の方であり、彼女には「罪の意識」が強くあるのに対し、男は「排除」しか頭になく、「女の頭のなかの記憶」まで消そうとする。「今までの俺か、改造されたかっこいい俺か、どっちかを選んで」と言う男には、罪の意識はまったくなく、「女の関心は自分だけに向いているはず」という自己中心主義しかない。なぜ、宇宙人の来訪は「女」にだけ罪の意識を感じさせるのか? 「命の定義」をめぐるやり取りは、なぜ「宇宙人と女」の間で交わされるのか? 「宇宙人を埋めたこと」を忘却させようとする男に、なぜ女は抵抗するのか? 「ふざけていてうっかりはねてしまった宇宙人を埋める」行為は、「避妊に失敗した中絶」とも読める。もしくは、「見た目で区別される宇宙人」とは、「何らかの障害の判明による中絶」のメタファーも思わせる。

上演とは、「戯曲をどう解釈するか」の軸の違いと解像度により、これほどまでに異なる世界が立ち上がることを改めて実感させられる機会だった。だからこそ、3本目の小林演出は、単に「死んだ子どもの追悼」に留まらず、「中絶に対する責任や罪の意識のジェンダー差」まで掘り下げていれば、戯曲が内包する問題をより深い射程で示せたのではないか。

公演(劇場)公式サイト:https://askyoto.or.jp/e9/ticket/20230304

若だんさんと御いんきょさん 公式サイト:https://www.blogger.com/profile/17031933388770468211

関連レビュー

若だんさんと御いんきょさん『すなの』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年04月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『棒になった男』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年03月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『鞄』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年04月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『時の崖』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年05月15日号)

2023/03/05(日)(高嶋慈)

GELATIN SILVER SESSION SPIN-OFF PROJECT 写真への手紙

会期:2023/03/03~2023/03/08

アクシスギャラリー[東京都]

「GELATIN SILVER SESSION」は、広川泰士、平間至、上田義彦、瀧本幹也らによって2006年からスタートした企画展である。デジタル化によって危機的な状況に陥りつつあった銀塩写真のプリント(ゼラチン・シルバー・プリント)の素晴らしさを継承していくという趣旨で、2019年の第10回まで続いた。その後、休止状態にあったのだが、今回は東京工芸大学写真学科との共同企画で、スピン・オフ・プロジェクトが実現することになった。出品者は、井津建郎、勝倉峻太、小林紀晴、瀧本幹也、田中仁、ハービー・山口、広川泰士、それに東京工芸大学の学生、17名が加わっている。展示には写真のほかに、それぞれの銀塩写真に対する思いを綴った「手紙」が添えられていた。

50年前の1970年に撮影した、学生運動のデモなどの写真をあらためてプリントしたハービー・山口のように、作品はやや懐古的な雰囲気のものが多い。そんななかで、富士写真フイルム製品137個のパッケージをモノクロームで撮影した勝倉峻太「137FILMS」の、意欲的な試みが目についた。東京工芸大学の学生たちの写真は、別な意味で面白かった。彼らは、まさにデジタル・ネイティブ世代であり、アナログカメラやフィルムに本格的に触れたのは大学入学後のはずだ。にもかかわらず、その魅力、可能性を強く認識し、かなり集中して作品制作に取り組んでいる。「父が保管していた使用期限を20年以上超えたフィルム」で撮影したという石井裕子の「アンソニー」、「4×5Filmで車を4分割に撮影をして、約7メートルのロールの印画紙にプリント」した町田海の「JAYS-His son」、「空間ごと切り取るフィルム」でヌード写真に挑んだ渡邊結愛の「自然美」など、さらなる展開が期待できそうな作品が並んでいた。一度きりで終わるのではなく、ぜひ今後も続けてほしい企画だ。

公式サイト:http://gss-film.com/en/exhibition/2023

2023/03/08(水)(飯沢耕太郎)

山上新平「liminal(eyes)」

会期:2023/03/04~2023/04/09

POETIC SCAPE[東京都]

海、あるいは波は写真の被写体としてとても魅力的であり、多くの表現の可能性を秘めていると思う。神話的といえそうなシンボリックな対象であるだけでなく、写真家に個別的、具体的な視覚的経験を与え、千変万化するその姿は尽きせぬ興味を喚起する。今回、POETIC SCAPEで展示され、bookshop Mから同名の写真集も刊行された山上新平の新作もまた、その海、あるいは波をテーマとしていた。

コントラストの強い黒白の画面は、張りつめた緊張感を湛え、山上が「見る」ことに集中していることが伝わってくる。彼の中心的な関心は、海面の複雑で微妙に変化する光と影の交錯に向けられているようだが、それだけでなく、海そのものの物質感をモノクロームに還元して捉え切ることを目指している。そのもくろみは、高度な構想力と技術力によって、ほぼ完璧に実現していた。

完成度の高いシリーズだが、逆にそのすっきり整えられたたたずまいにやや違和感も覚えた。写真集の裏表紙に、今回のシリーズとはまるで対極というべき、飛翔する蝶を捉えたカラー写真が掲載されている。山上は今回の「liminal(eyes)」シリーズの前に、蝶を集中して撮影していた時期があり、そこでは「触れるだけの眼」のあり方が探求されていたのだという。山上が写真を通じて世界を「見る」ことを、幅広く捉えることのできる写真家であることが、このエピソードからもよくわかる。次は一点集中ではなく、彼の多面的な眼差しが同居しているような作品を見てみたい。

公式サイト:http://www.poetic-scape.com

2023/03/09(日)(飯沢耕太郎)

大須賀薫「label」

会期:2023/02/28~2023/03/12

大須賀薫は1998年生まれ、2021年に日本写真芸術専門学校を卒業し、同年からTOTEM POLE PHOTO GALLERYのメンバーとして活動するようになった。以後、同ギャラリーを舞台に意欲的な展示を展開している。

今回の「label」では、日常の事物を撮影した画像を印画紙にコラージュ的にプリントし、その一部を捲りあげたり、色味、あるいはネガ・ポジを転換したりするような操作を加えている。画面処理そのものに新味はないが、画像の選択が的確なのと、触覚的な要素を強調していることで、われわれが現実世界に「無意識のうちにラベルを貼り」、それらを「平たく、薄っぺらなもの」として認識しているのではないかという彼の疑問によく応えた作品として成立していた。大きく引き伸ばしたプリントの裏から、重ね合わせるようにセルフポートレートと思しき画像を投影するインスタレーションも並置されていて、トータルな会場構成もうまくいっていたのではないかと思う。

次に必要なのは、より深く「無意識」の領域に探りを入れ、自分にとって何が重要なのかをつかみとり、それをしっかりと形にしていくことだろう。被写体の幅をもう少し絞り込んでいくことも考えられそうだ。写真集の刊行や、TOTEM POLE PHOTO GALLERY以外の場所での展示も模索していってほしいものだ。

公式サイト:https://tppg.jp/label/

2023/03/09(日)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)