artscapeレビュー

2023年08月01日号のレビュー/プレビュー

ラスベガス化が進むマカオ

[香港]

13年ぶりのマカオは、さらにラスベガス化が進行していた。前回の訪問時は、すでに老舗のホテル・リスボアの隣に強烈な造形をもつ《グランド・リスボア》(2008)や、フェリーの発着場の近くに北京オリンピックの水泳競技場である《水立方(中国国家水泳センター)》(2008)をコピーした《海立方》(2009)などのカジノなどが登場していたが、むしろアメリカのカジノ産業が参入したコタイ地区の発展がめざましい。例えば、《ザ・ヴェネチアン》(2007)は、名称通り、ヴェネツィアをテーマとするカジノ、ホテル、商空間から構成された巨大な複合施設であり、屋外にサン・マルコ広場の鐘塔やリアルト橋、室内にゴンドラが移動する運河を備えたものだ。今回、新たに増えていたのは、これに隣接する《ザ・パリジャン》(2016)と《ザ・ロンドナー》(2021)である。したがって、リング状の陸橋から道路を眺めると、ヴェネツィアの鐘塔、パリのエッフェル塔、ロンドンのビッグベンが一望でき、コラージュ的な風景が楽しめる。もっとも、こうしたテーマパーク的な建築はラスベガスに存在するから、いわばコピーのコピーといえるかもしれない。

ザ・ヴェネチアン

ザ・パリジャン

ザ・ロンドナー

コタイ地区マップ

ゲーム機ではないタイプのカジノは、最低の掛け金が5000円や1万円くらいの設定だが、中国本土からの観光客で賑わっていた。無料のエンターテイメントも多い。ウィン・パレスの手前の池は、噴水ショーを行なうほか、そのまわりにロープーウェイによるゴンドラを運行し、長蛇の列になっている。

一方で前衛的なデザインの建築も同居していたのは興味深い。《MGMコタイ》(2007)のホテルは、直方体のヴォリュームをずらして積み重ねる。そしてシティ・オブ・ドリームスと連結する《ホテル・モーフィアス》(2018)は、ザハ・ハディド・アーキテクツが設計したものだ。これは外骨格の鉄骨構造によって、内部に柱がなくても成立しており、さらにねじれた三つの穴が空く。ただし、夜間はフロアからの水平の光が漏れるため、斜めの線が強い構造がわかりにくいという弱点をもつ。ホテルのロビーに入ると、幾何学的なパターンに彩られた壮大な吹き抜けが展開し、とても未来的な空間だ。またザ・パリジャンの隣のスタジオ・シティにも、ザハによるホテルが建設されている。

MGMコタイ

ホテル・モーフィアスのロビー

スタジオ・シティに位置するザハ設計のホテル

2023/07/10(月)(五十嵐太郎)

ウエスト・クーロン文化地区

[香港]

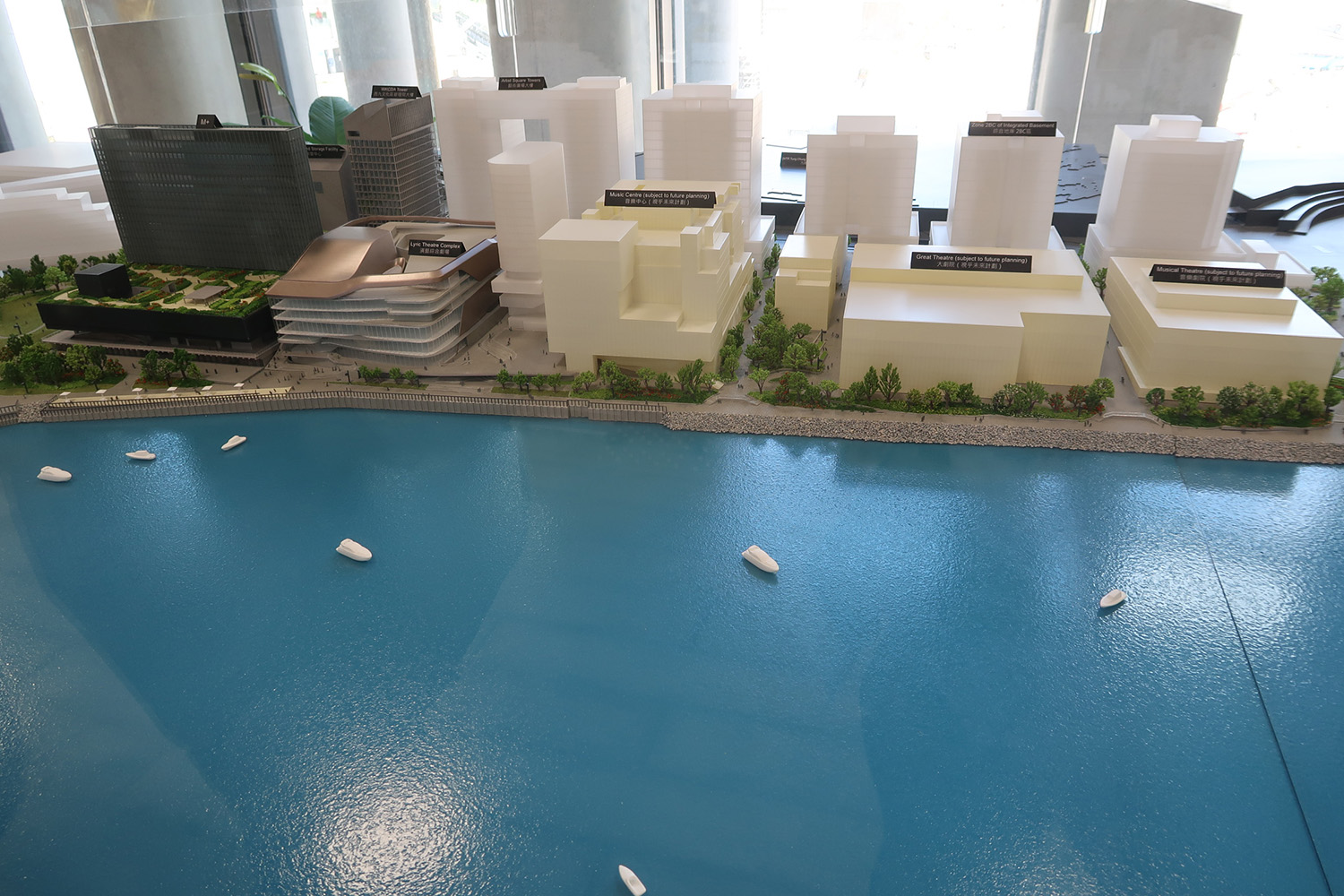

視覚芸術に関心をもっていると、つい《M+》(2021)だけに注目しがちだが、実はこのエリアでは、パフォーミングアーツ系の施設が続々と揃う計画も進行している。これを初めて認識したのは、モデレータを務めたアーツカウンシル東京のフォーラムにおける、ウエスト・クーロン文化地区管理局のパフォーミング・アーツ部門エグゼクティブ・ディレクターのポール・タム氏のプレゼンテーションがきっかけだった(こちらから、発表内容を含む報告書を読むことが可能)。そこで同僚のフランク・イェン氏に案内してもらった。M+の向かいにあるイタリア合理主義風の外観をもつオフィスの待ち合わせ場所に全体計画の模型が置かれている。それを見ると、M+の西側は公園のままだが、今後は東側にぎっしりとビルが建つ予定だとわかる。もともとウエスト・クーロン文化地区は、1990年代以降の埋立地であり、ノーマン・フォスターによる軸線に沿ったマスタープランをもとに、海辺には数々のホール、その背後にはオフィスや商業施設が混在するユニークな街が誕生するという。また民間施設からの収益も、文化施設に還元するスキームがあるらしい。

オフィスのロビーから開発現場を見る。奥は戯曲センター

ウエスト・クーロン文化地区の開発模型

すでに二つの巨大な美術館と二つのパフォーミング・アーツの施設はオープンしており、さらに演劇の複合施設、音楽センター、オペラハウス、ミュージカル専用劇場などが登場するようだ。これらがすべて揃うと、国際的なパフォーミング・アーツのフェスティバルや美術と連携したイベントが可能だろう。なお、中国本土からの高速鉄道が停まる九龍駅もすぐそばであるし、空港からのスカイトレインも九龍駅を経由するので、そうした香港外からの来場者も見込んでいる。

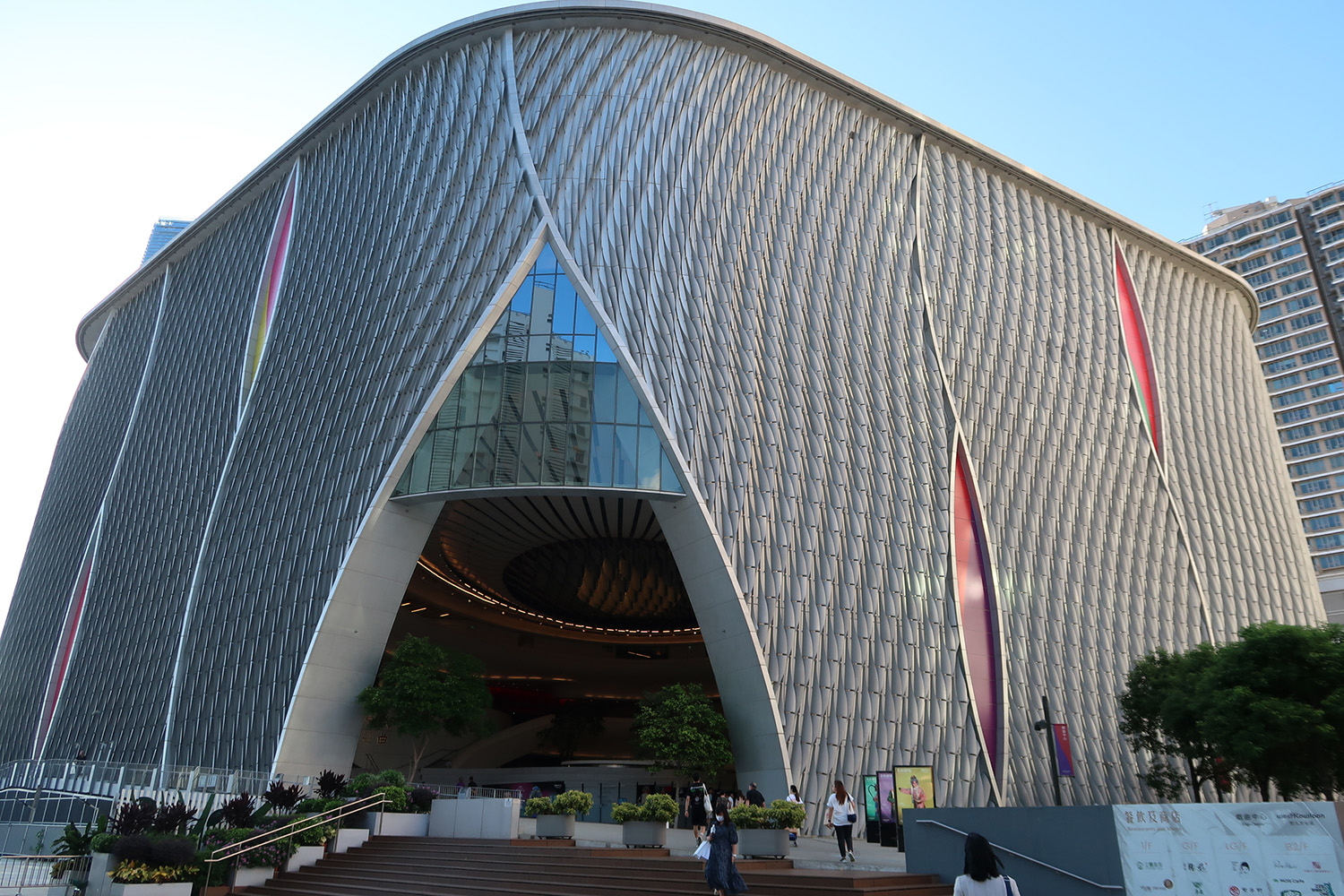

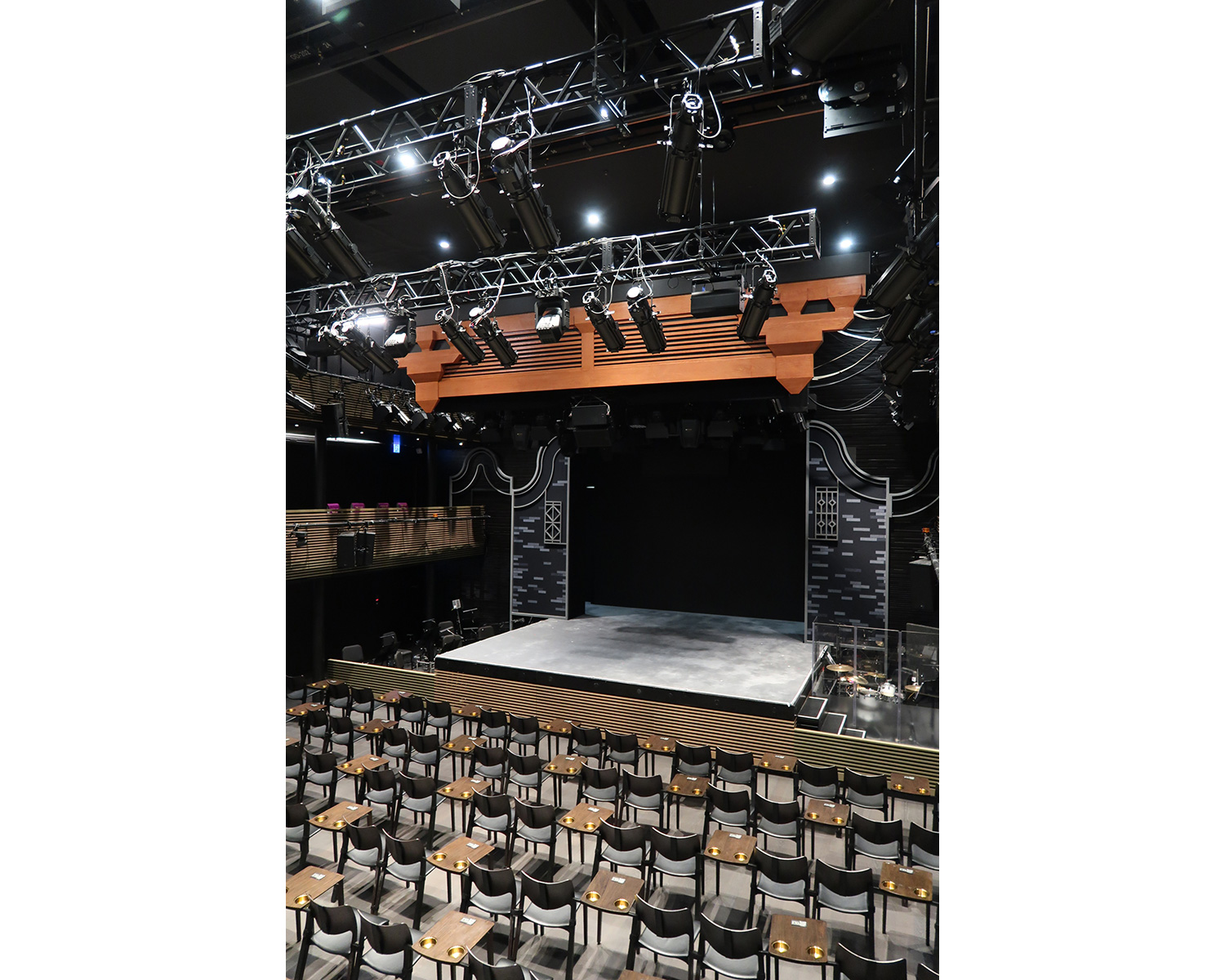

現時点でオープンしている二つの施設は、東西の両端にある《自由空間(Freespace)》(2021)と《戯曲センター(Xiqu Centre)》(2019)だ。公園内の前者はリノベーション風のデザインを施し、実験的なボックス空間やライブハウスなどを備え、さらに隣の敷地と連動しながら、野外コンサートやイベントを開催している。一方、後者の戯曲センターは、ウエスト・クーロン文化地区へのゲート的な役割を果たし、広東オペラの大ホール、飲食を楽しめる伝統演劇シアター、バリアフリーのセミナーホールをもつ。建築的な特徴としては、中央に気持ちがよい海風が入る大きな円形状の吹き抜けがあり、その上部が大ホールになっていること。

戯曲センター

戯曲センターのエントランス吹き抜け

戯曲センターの飲食を楽しめる小ホール

戯曲センターの大ホール

自由空間

自由空間のホール

M+は当初の計画より遅れ、完成までにだいぶ待たされたので、これらの施設も想定以上の時間がかかるかもしれないが、もしすべて稼働すれば、文化発信の強力な場所となるはずだ。

ウエスト・クーロン文化地区:https://www.westkowloon.hk/en/

2023/07/11(火)(五十嵐太郎)

テート美術館展 光 ─ターナー、印象派から現代へ

会期:2023/07/12~2023/10/02

国立新美術館[東京都]

蔡國強の「原初火球」をやってる美術館の2階で「光」の展覧会とは、引火でもしたのか? 同展はイギリスのテート美術館のコレクションから「光」をテーマに作品を集めたもの。「テート美術館」とはあまり聞き慣れないが、イギリス美術に特化したテート・ブリテン、近現代美術専門のテート・モダンに、リバプールとセントアイヴスの分館を合わせた組織で、かつてのテート・ギャラリーのことだろう。だからコレクションはイギリス美術と世界の近現代美術が中心となる。

薄暗い第1室に足を踏み入れると、正面にターナーの晩年の絵が目に入る。確かにターナーの晩年の作品は海も空も船も人も光に包まれ溶け込んでしまっている。なかでも正方形に近い3点は、画面の周縁にいくに従ってボケて視野が円形になっている。これは望遠鏡でのぞいたような、あるいはピンホールカメラで撮ったようなイメージではないか。ターナーはもはや肉眼そのものが光学機器と化していたとしか思えない。おそらく「光」というテーマは、イギリスが生んだ唯一の大画家ターナーを起点に考えられたものだろう。その隣に巨大なエイリアンの卵みたいなオブジェが鎮座しているが、これはアニッシュ・カプーアの作品。各展示室に1点ずつ現代美術作品が置かれているのだ。でもカプーアの作品はタイトルこそ《イシーの光》(2003)ではあるけれど、光ってもいなければ闇に徹するわけでもなく、なんか中途半端。

その向こうにはウィリアム・ブレイク、ジョン・マーティン、ジョセフ・ライト・オブ・ダービーらの作品が続く。マーティンの《ポンペイとヘルクラネウムの崩壊》(1822)、ライトの《噴火するヴェスヴィオ山とナポリ湾の島々を臨む眺め》(c.1776-80 )という同主題のカタストロフ絵画が並ぶさまは壮観というほかない。全7室あるなかで、最初のこの薄暗い部屋がいちばん光り輝いていた。

第2室は、コンスタブルにラファエル前派と印象派を加えた構成。ラファエル前派はラファエロ以前の中世の職人に戻れっていう時代錯誤の集団だから、あまり光の表現には縁がなさそうだが、唯一ジョン・エヴァレット・ミレイの《露に濡れたハリエニシダ》(1889-90)は、朝露に輝く草木を描いた珍しい風景画。いわれなければラファエル前派だと気づかない。モネが2点あるのは納得できるが、印象派のなかでは目立たないシスレーも2点あるのはなぜだろうと思ったが、両親がイギリス人だからに違いない。アメリカ生まれのホイッスラーもイギリスに住んでいたせいか、《ペールオレンジと緑の黄昏──バルパライソ》(1866)が出ている。これがおもしろいことに、場所と朝夕の違いを除けばモネの《印象・日の出》(1872)とほぼ同じ構図で、モネより数年早いのだ。ちなみにこの部屋の現代美術は、穴の開いた鏡面6枚で組み立てた草間彌生による立方体の作品。

第3室のハマスホイを抜けて、第4室はドローイングや写真など紙作品が大半を占める。興味深いのは、金属球に窓が反射する様子を描いたターナーの紙作品。ロイヤル・アカデミーでの講義のために作成した図解で、本人こそ映っていないもののエッシャーの自画像を思い出す。第5室は、カンディンスキーからバーネット・ニューマン、マーク・ロスコ、ブリジット・ライリー、ゲルハルト・リヒターまで抽象絵画で統一されている。でも濡れた路面を想起させるリヒターの「アブストラクト・ペインティング」以外は「光」を感じさせない。

最後の第6、7室はオラファー・エリアソン、ブルース・ナウマン、ジェームズ・タレルらによるライトアート(懐かしい響き!)が勢ぞろい。でも本物の光を出されてもなんだかなあ、光を使わずに「光」を表現する作品が見たかった。こうして見ると、後半は抽象とライトアートばかりで、具象絵画が見当たらない。とりわけ、ターナーに次ぐイギリスの大画家ホックニーの作品がないのはなぜだろう。カリフォルニアの明るい日差しを描いた絵はともかく、カメラ・ルシーダをはじめとする光学機器を使った絵画技法の研究成果や、モネの連作を思わせる光の移ろいを描いた近年の大作はテートにもあるはずだ。それとも東京都現代美術館の「ホックニー展」に取られちゃったのか。

公式サイト:https://tate2023.exhn.jp/

2023/07/11(火)(村田真)

金川晋吾『長い間』

発行所:ナナルイ

発行日:2023/04/27

金川晋吾の2016年の写真集『father』(青幻舎)には、奇妙な揺らぎを含み込みこんで、ずっと長く目に残り続ける写真がおさめられていた。金川が撮影した「失踪を繰り返す父」の写真と、父が毎朝、自分にカメラを向けて撮影したセルフ・ポートレイト群を見ていると、人間という存在にまつわりつく不可解さ、とりとめのなさが、じわじわと滲み出してくるように感じたのだ。

その金川の新しい写真集『長い間』にも、同じような感慨を覚える。今回、彼が撮影したのは、家を出たまま20数年のあいだ行方不明になっていたという伯母(父の姉)の「静江さん」である。病院に収容された彼女を、2010年から繰り返し訪れて撮影したポートレイト(外出時の写真も含む)と、書き留めていた日記の文章が、ハードカバーの写真集におさめられている。撮影の仕方に特定のルールはなく、少しずつ老い衰えて、2020年には死に至る約10年間の「静江さん」の姿が、淡々と写しとられていた。本書と同時期に出版された写真・エッセイ集『いなくなっていない父』(晶文社)に、金川は「写真という場においては、父という人間のその都度の個別具体性が前景化してくる」と書いているが、まさに今回もそんなふうに撮影された写真群といえるだろう。

逆にいえば、その「個別具体性」はほかに置き換え難い、絶対的としか言いようのないものであり、写真になんらかの意味づけを求めようとする読者の期待は、何度となく裏切られてしまうことになる。金川は性急に答えを求めることなく、まさに撮りながら考え、その思考を被写体となった「父」や「静江さん」に投影しながら、あえて迂回するようにして撮影を続けていった。このようなポートレイトの連作は、ありそうであまりないのではないかと思う。

関連レビュー

金川晋吾『いなくなっていない父』|星野太:artscapeレビュー(2023年08月01日号)

金川晋吾『いなくなっていない父』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年07月01日号)

金川晋吾「長い間」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2018年03月15日号)

金川晋吾『father』|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年03月15日号)

2023/07/12(水)(飯沢耕太郎)

新山清:Vintage Photographs 1948-1969

会期:2023/07/05~2023/07/29

スタジオ35分[東京都]

先月、Alt_Mediumで展覧会を開催したばかりの新山清の作品を、今度は東京・新井薬師前のスタジオ35分で見ることができた。今回の展示でも、新たな切り口が提示されている。新山が残した1948年から1969年まで制作のヴィンテージ・プリントから、写真家の畠山直哉が20点をセレクトして展示したのだ。

畠山は、以前から新山の写真に関心があったようだが、スタジオ35分の酒航太の依頼によるセレクションは、多分に偶発的なものだった。だが結果的には、いかにも畠山らしい、厳密な造形意識と遊び心が融合した作品が選ばれており、新山清の作品世界の解釈に新たな観点を打ち出していた。畠山は展覧会に寄せたテキストで「歴史的及び文献学的なパースペクティブに基づく客観的価値判断は、ほとんどおこなわれておりません」と書いているが、おのずと畠山が追い求めていた被写体のフォルムを強調する、モダニズム的な写真創作の原理を体現した作品が中心になった。だがそれだけではなく、写真を撮ること、プリントすることの歓びが溢れ出ているような作品が多く、畠山自身も驚き、愉しみつつセレクトしている感触が伝わってきた。特に、新山が不慮の死を遂げる直前の、1969年に台湾で撮影したという岩や山羊の群れの写真に、心惹かれるものを感じた。

先にも書いたように、新山清の作品世界を多面的、かつ総括的に検証すべき時期が来ているのではないだろうか。より大きな会場での回顧展をぜひ見てみたい。

公式サイト:https://35fn.com/exhibition/kiyoshi-niiiyama-exhibition/

関連レビュー

新山清「松山にて」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2023年07月15日号)

2023/07/12(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)