artscapeレビュー

2023年08月01日号のレビュー/プレビュー

Under35/Over35

会期:2023/07/07~2023/09/12

BankART Station、BankART KAIKO[東京都]

パシフィコ横浜で開かれるアートフェア「東京現代」に合わせて企画された2つの公募展。「Under35」は35歳以下の若手作家を対象としたコンペで、BankARTではこれまで52組のアーティストを紹介してきた。今回はこれに加えて35歳以上を対象とする「Over35」のコンペも実施。てことは何歳でもどちらかに応募できるってわけだ。ただし作家本人だけでなく、マネージャー込みの応募となっているのがミソ。つまり作家・作品を客観視できる人を介在させることで敷居を少し高くし、併せて作品の制作・展示における責任の所在を明らかにする意図もあるようだ。ぼくはこの審査に関わったので、その前提の下に感想を述べたい。

まずBankART Stationの「U35」は、凡人(「ボンドマン」と読む)、佐貫絢郁、宇留野圭の3組。会場に入って最初に出くわす青緑色のでかいオブジェが、凡人を名乗る3人のアーティスト・コレクティブの作品。鉄パイプで骨組みをつくり、そこに金網をかぶせて粘土を盛り上げ、巨大な潜水艦を出現させようというのだが、粘土の量が足りないのか、構造上の問題なのか、潜水艦というより小屋に薄皮の粘土を被せたような印象だ。その微笑ましいショボさが凡人らしいのかもしれないが。

その奥の佐貫絢郁は、紙に水彩を中心に樹脂粘土による小さなオブジェも出品。これらは昨年から滞在しているタイのバンコクで始めた作品だそうで、水彩は主にアルファベットを絵の骨格として淡い色彩で塗り分けている。絵としてはいい感じなのだが、いかんせん紙に水彩というのは、35歳以下の若手アーティストが競い合うこういう場では弱い。まあ本人は「競い合う」などと考えていないだろうけど、見る側からすれば物足りなさを感じてしまうのだ。

いちばん奥が宇留野圭で、これが実に奇妙な作品。《密室の三連構造》は、3つの大中小の箱がクレーンのアームのような骨組みでバランスをとりながら支えられ、塔のように立っている。箱のなかは散らかった部屋のようなつくりで、照明やペットボトルなどが乱雑に置かれ、そのうちのひとつが暴力的に動くので塔全体が震えるのだ。なんだこれ? 《17の部屋─耳鳴り》はもっと謎で、表向きは人ひとりが入れるほどの箱というか小部屋というかが並び、それぞれ蛍光灯がついているので明るい。裏に回ると中小の箱が10数個左右対称に取り付けられ、やはりそれぞれに日用品が入っていて、各箱はダクトによってつながれ空気が送られているという。全体としては団地のような、機械のような、ゲーム機のような、つまり得体が知れないのだ。さらに得体の知れないのが最新作の《Keyway》で、角の丸い木材を塗装して組み立てた組木細工のような作品で、動きもしなければ光りもしない。ま、彫刻といえばそれまでだが、いずれにせよよくつくり込んでいる。

宇留野圭《密室の三連構造》展示風景[筆者撮影]

別会場の35歳以上は、蓮沼昌宏と島島(アイランズ)の2組。蓮沼といえば、パラパラ漫画の原理を応用したキノーラの作品で知られるが、今回はそれ以外にもキャンバスに油彩や、額縁の代わりにイリュミネーションで囲った賑やかな絵画もある。作品はいいのだが、蓮沼はキャリアは豊富ながらまだ今年42歳。作品が広く知られるようになってから10年も経っていないので、世代的には「U35」とそれほど離れていない。今回せっかく「Over35」を設けたのだから、「U35」との対比を際立たせるためにも60代、70代の高齢者を選んだほうがよかったような気もする。逆にいえば、蓮沼は作品本位で選ばれたってことだ。

一方の島島(アイランズ)は、台湾の劉時棟、香港の梁志和、日本の開発好明という3つの「島国」のアーティストによって(にわかに)結成された、全員50代という中年コレクティブ。彼らはいずれもアジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)のレジデンス・プログラムに選ばれ、1999年にニューヨークで出会ったという。今回は23年ぶりに3人が再会し、開発がマネージャーとなって2人の作品を紹介。これは作品本位というより、マネージャーの企画力で選ばれた例だ。台湾と香港という緊張をはらんだ島のアーティストの作品を日本で見せることの重要さを思う。24年前に彼らが一堂に介したときとは世界状況が変わっているのだ。

公式サイト:https://www.bankart1929.com/u35/index.html

2023/07/06(木)(村田真)

川俣正「アパートメント・プロジェクト」1982-86 ドキュメント展~TETRA-HOUSEを中心に~

会期:2023/07/07~2023/09/07

ギャラリーエークワッド[東京都]

40年前に川俣正が日本各地で展開した「アパートメント・プロジェクト」を振り返るドキュメント展。川俣は1970年代末から、画廊に材木を組んでいくインスタレーションを矢継ぎ早に発表して注目を浴び、早くも1982年にはヴェネツィア・ビエンナーレの日本代表のひとりとして参加する。だがそこで「いま世界は新表現主義の絵画ブームなのに、材木でインスタレーションしてる場合か?」との疑問にぶち当たる。そこで彼は作品づくりにリアリティを持たせるため、画廊や美術館から出て日常空間に「作品づくり」をスライドさせることを画策。帰国後、さっそく実現したのが「アパートメント・プロジェクト」だった。

TETRA-HOUSE 制作中の川俣正と学生スタッフ(1983) [撮影:曽我恵介]

第1号は、都内のアパートの一室を借りてインスタレーションした「宝ハウス205号室」。このとき訪れたのはわずか20人ほどだが、そのなかに写真家の安斎重男氏や宮本隆司氏、福岡市美術館と北海道立近代美術館の各学芸員がいた。安斎氏と宮本氏はこれを写真に撮り、ふたりの学芸員はそれぞれの場所でプロジェクトを行なうことを約束。翌1983年1月に福岡で「大手門・和田荘」を行ない、4月には所沢で「SLIP IN 所沢」、8月には札幌で「TETRA-HOUSE 326」を実現する。

翌年、川俣はACCによりニューヨークに移住したため、「アパートメント・プロジェクト」はこの4つで終了。その後、1986年にデン・ハーグの再開発地域に取り残された住居で行なった「スプイ・プロジェクト」を含めてもいいが、この「スプイ・プロジェクト」によって翌1987年のドクメンタ8への参加が決まったのだから、「アパートメント・プロジェクト」が川俣のその後の活動の方向性を決定づけると同時に、彼がアートワールドに飛び込むスプリングボードになった重要なプロジェクトであることがわかる。今回、札幌でのプロジェクトから40年になるのを機に、道立近代美術館の学芸員だった正木基氏がドキュメント展と記録集の出版を企画したというわけ。

パリに住む川俣も帰国し、会場入り口前に「テトラハウス」のインスタレーションを2分の1サイズに縮小して再現。ギャラリーには安斎氏や宮本氏による写真をはじめ、マケット、ドローイング、版画、掲載紙誌などが並ぶ。会場構成も川俣自身が手がけたが、仮設壁には塗料の下から文字がうっすら見え、使い回しであることがわかるようにあえてラフに仕上げている。ここらへんが川俣らしい。ちなみにぼくも福岡と札幌で行なわれたシンポジウムに参加したが、そのときの映像も流れている。ああ若い。

会場入り口のテトラハウス再現インスタレーション[筆者撮影]

公式サイト:https://www.a-quad.jp/exhibition/exhibition.html

2023/07/07(金)(村田真)

PMQと大館

[香港]

香港には、警察関係の施設をうまくリノベーションしたプロジェクトが二つある。ひとつは前にも訪問したが、中環エリアの警察官舎を改造し、2014年にオープンした《PMQ(Police Married Quarters)》だ。かつての居室は、カフェや店舗、あるいはギャラリーやデザイン系の事務所などに転用され、おしゃれな文化スポットに生まれ変わった。もともと美しいプロポーションのモダニズムの建築であり、その良さが継承されている。また中央のイベントに使う広場の地下には、19世紀に学校だったときの遺構が保存されていた。もうひとつは、2018年に誕生した《大館(Tai Kwun/タイ・クゥン)》であり、PMQの近隣に建つ。これは旧中央警察、中央裁判所、ビクトリア監獄など、16棟の歴史的な建築群を飲食店や展示施設に改造したものだが、ヘルツォーク&ド・ムーロンが設計した《JCコンテンポラリー(現代美術館)》(2018)と《JCキューブ》(2018)は、とりわけ大胆なデザインで目を引く。再生された鋳造アルミニムブロックを反復するクセの強い外皮に覆われた異形のヴォリュームが宙に浮き、遠くから眺めても、新旧の対比によって緊張感を与える。

PMQ

PMQの地下に保存された19世紀の遺構

大館

JCコンテンポラリー(大館の現代美術館)

大館では、二つの展覧会が開催されていた。現代美術館のパトリシア・ピッチニーニ「ホープ」展は、異種混淆のポスト・ヒューマン的な作風は変わらないが、まとまった個展を見るのは初めてだったので興味深い。独特の透明なパーティション、家具を転用した什器、展示室内における部屋そのものの構築、天上の空間インスタレーションなど、単体で作品を見るよりも、館全体で提示された世界観、文脈があることによって強度を増す。ヘルツォークらによる垂直に貫通する彫刻のような螺旋階段は力強い。

パトリシア・ピッチニーニ「ホープ」展 展示風景

パトリシア・ピッチニーニ「ホープ」展 展示風景

JCコンテンポラリー内の螺旋階段

もうひとつの「ヴァイタル・サインズ」展は、香港風景のアイデンティティというべきネオン看板を取り上げ、その科学、製作法、実物を紹介する。近年、街から袖看板やネオンが撤去されているらしいが、皮肉なことに重要なデザインとして再評価もされているようだ。ヘルツォークらのヴォリュームの下にある屋外の大階段でも、ネオンサインによるインスタグラム向けのインスタレーションを設置している。なお、M+の向かいの建物でも、こうしたネオンの看板を修復していた。

「ヴァイタル・サインズ」展 展示風景

「ヴァイタル・サインズ」展 展示風景

HOPE—Patricia Piccinini(「ホープ」展):https://www.taikwun.hk/en/programme/detail/hope-patricia-piccinini/1206

Vital Signs(「ヴァイタル・サインズ」展):https://www.taikwun.hk/en/programme/detail/vital-signs/1222

関連レビュー

王大閎の自邸と台北市立美術館|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2023年06月01日号)

2023/07/08(土)(五十嵐太郎)

ソール・ライターの原点 ニューヨークの色

会期:2023/07/08~2023/08/23

ヒカリエホール[東京都]

日本では2017年、2020年に続いて三度目になるソール・ライター展。これまでのBunkamuraザ・ミュージアムからヒカリエホールに移って、展示スペースも大きくなり、より「見せる」要素が強まってきた。それに伴って、ソール・ライターというやや特異なキャリアの写真家の広がりのある作品世界が、さらに細やかに、かつ華麗に展開されていた。

展示は以下の全5部から構成される。初期のモノクローム作品から成る「ストリート」、マース・カニングハム、ジョン・ケージ、アンディ・ウォーホルら1950年代から60年代に交友があったアーティストたちのポートレイトによる「アーティスト」、『ハーパーズ・バザー』誌などに掲載されたファッション写真の仕事を集成した「ソール・ライターとファッション写真」、画家としての仕事とカラーのスナップ写真とを対比する「カラーの源泉──画家ソール・ライター」、さらにエピローグとして、2013年の死去まで暮らしていたイースト・ヴィレッジの部屋を再現した「終の棲家」である。そして最後のパートには、「カラースライド・プロジェクション」のスペースが設けられ、彼の代表作が10台のプロジェクターで壁に大きく投影されていた。

オリジナルの『ハーパーズ・バザー』誌のページをそのまま開いて展示した「ソール・ライターとファッション写真」のパートも見応えがあったが、特に冒頭の「ストリート」のパートに並ぶ黒白のスナップ写真に、心揺さぶられるものを感じた。2017年のソール・ライター展のキュレーションを担当した、ポーリーヌ・ヴェルマールの言葉を借りれば、ソール・ライターの初期モノクローム作品は「実存的」である。路上の人物や事物は、黒々とした塊となり、個々の意味を剥ぎ取られたただの「存在」として、光と影の狭間に浮かび上がる。カメラを手に街を彷徨うソール・ライターの、孤独な魂が宿っているような何枚かの写真が、忘れ難く目に残って離れない。

公式サイト:https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/23_saulleiter/

関連レビュー

ニューヨークが生んだ伝説の写真家 永遠のソール・ライター|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2020年02月01日号)

ニューヨークが生んだ伝説 写真家ソール・ライター展|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2017年05月15日号)

2023/07/09(日)(飯沢耕太郎)

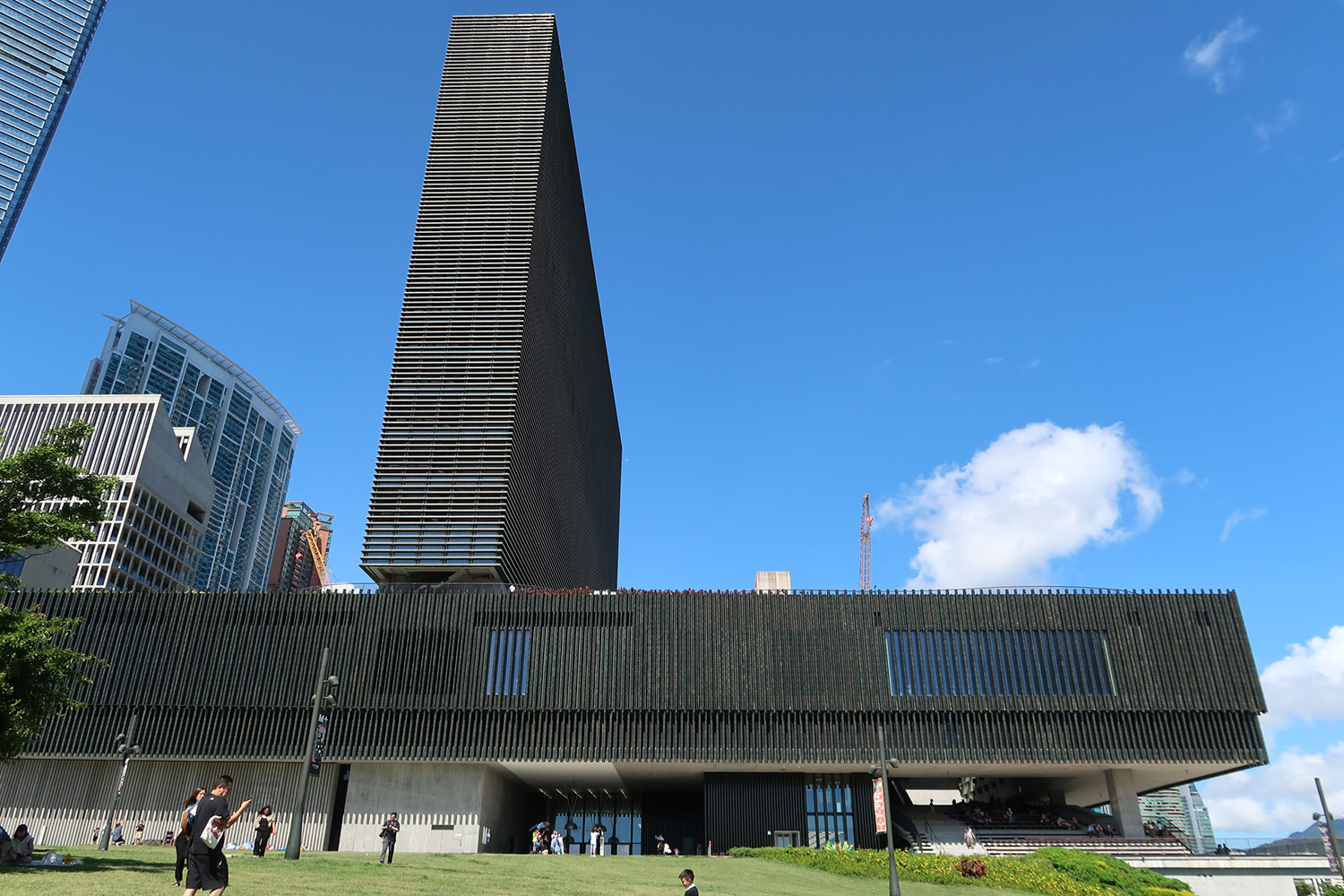

M+と香港故宮文化博物館

[香港]

遅れてきたがゆえに、トップランナーに躍り出たのが、巨大な美術館の《M+》(2021)である。まさか香港で現代美術やデザインの先端的な展示を見る日を迎えるとは思わなかった。しかもいまや物価は日本よりも香港の方が高い。上階のレストランではなく、カフェでハンバーガーとビールを注文したら、なんと4500円である。ともあれ、ヘルツォーク&ド・ムーロンらが設計したM+は、海辺のロケーションを最大限に生かし、対岸のビル群を眺める視点場をあちこちに設けると同時に、上部のヴォリュームをスクリーンとすることで、香港サイドからの見え方も工夫されていた。M+へのアクセスは、四方に開かれており、入場料を払わなくても体験できる公共空間がとにかく広い(東京の某公立美術館では、ロビーで待ち合わせをしていたら「入場しないなら帰れ」と言われたことがある)。地下に展示されていた草間彌生のインスタレーションも、吹き抜けを介して、覗き込むと楽しめる。

M+

吹き抜けから地下の展示を見る

外の大階段

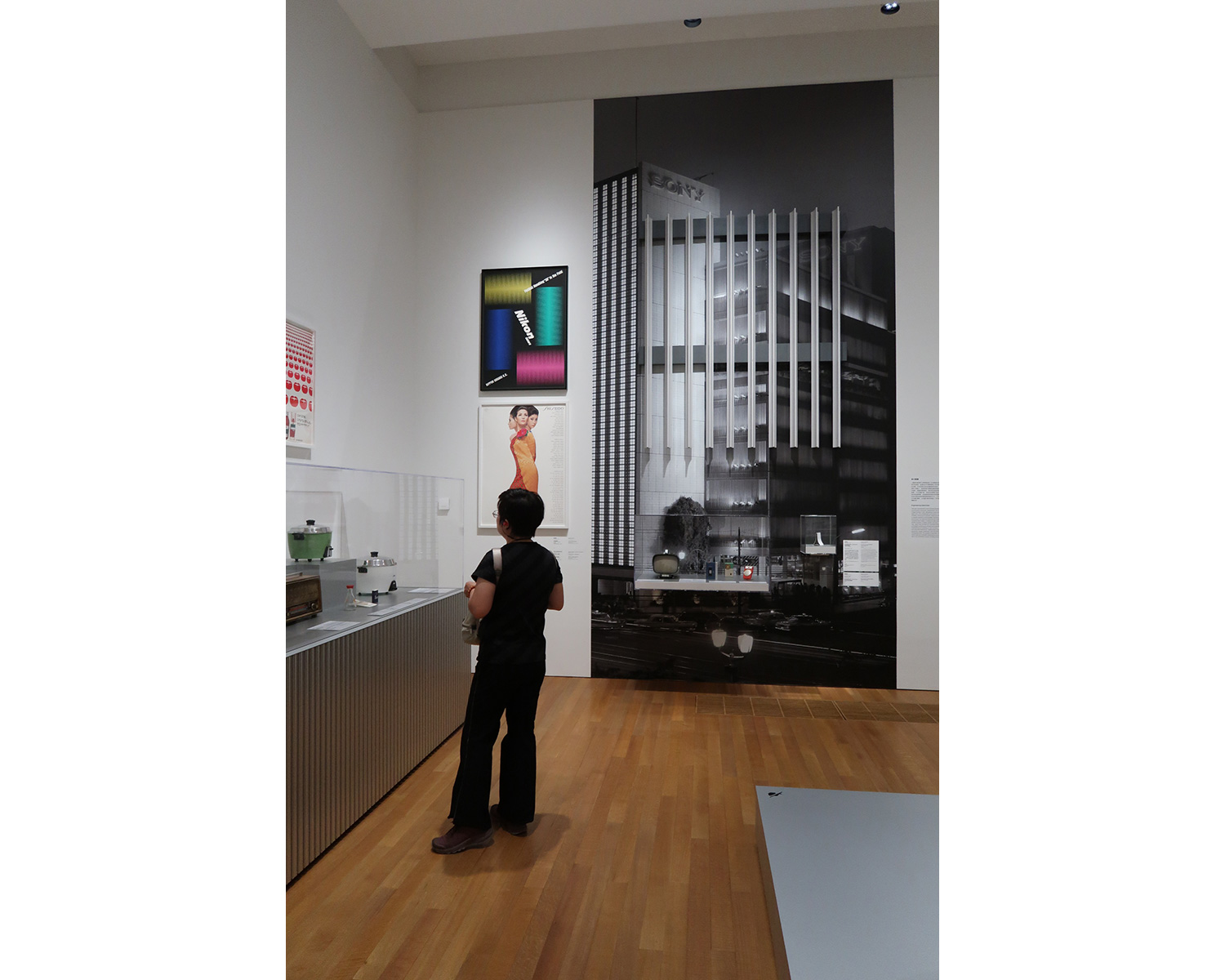

M+の2階は数多くの部屋を備え、コレクションをベースとする、中国近現代美術史とアジア圏の建築・デザイン史を扱う二つの展覧会を開催していた。前者は、社会主義リアリズム、そのポップアート的な流用、1985年のニューウェーブ、1989年の前衛的な中国現代芸術展、90年代の北京東村など、とりあえずの流れを学べる。さすがに現政権を批判するような作品はないが、過去の作品については、思っていた以上にバラエティに富む。後者は、倉俣史朗の寿司店を移築したことや、アーキグラムのアーカイブを購入したことでも有名だが、かなりの量の日本の作品を含む。1960年代のメタボリズムから80年代の広告、家具、インテリア、電気製品など、いかに日本のデザインが熱気を帯びていたか、またアジアに影響を与えたのかを理解できる。本来であれば、その発信地だった東京に、こうした作品が常設で並ぶミュージアムがあるべきだった。しかし、日本がその価値をちゃんと理解できないなら、海外への流出は仕方ないのかもしれない。

再現された1989年の中国現代芸術展

アーキグラムの展示

芦原義信による《ソニービル》(1966)のルーバーとウォークマン

外が見える展示室/菊竹清訓のエクスポタワーのパーツ

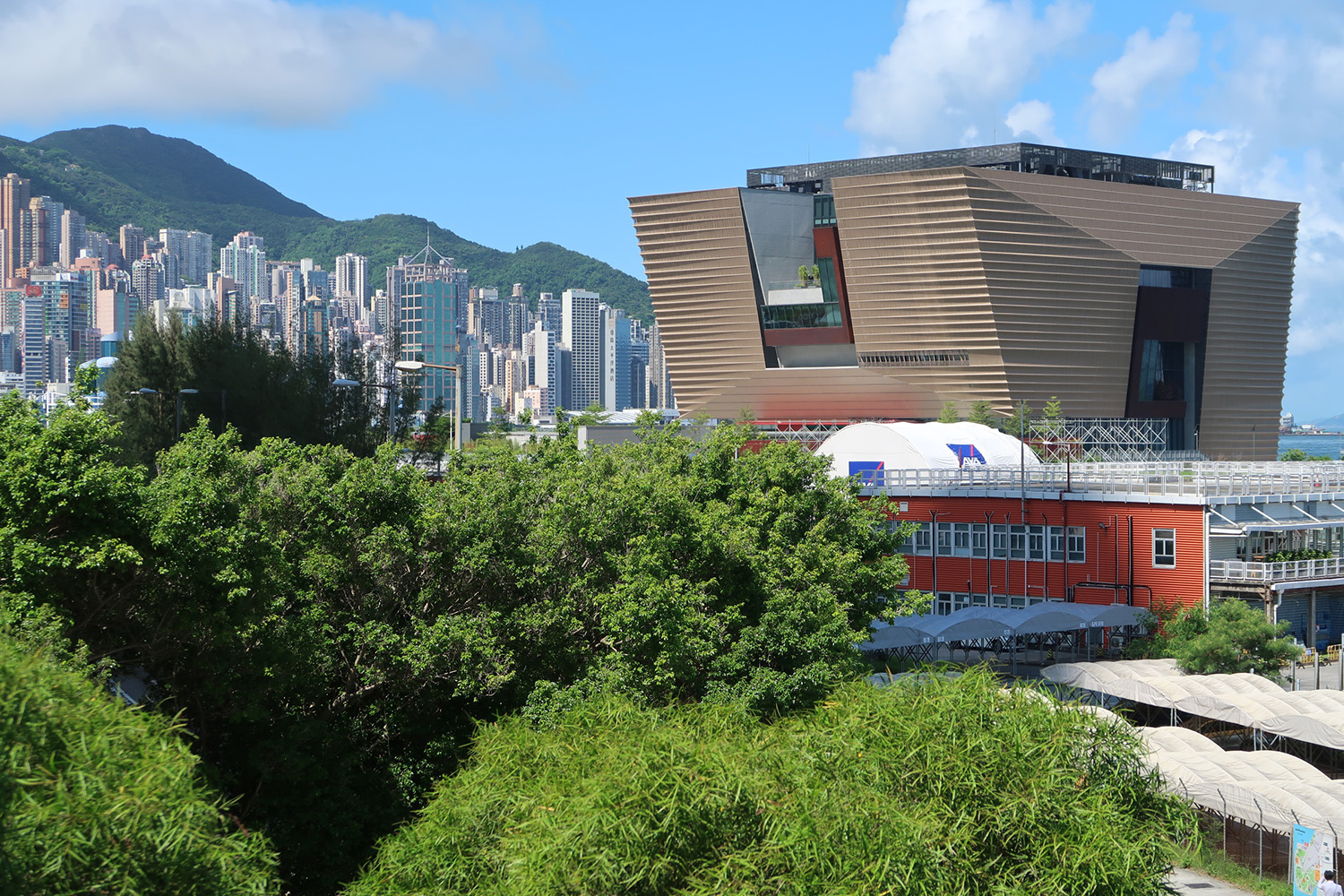

なお、入場者数だけでいえば、M+よりも向かいに誕生した《香港故宮文化博物館》(2022)の方が、伝統的な美術の展示によってより多くの人を集めていた。もっとも、金と赤を外観に使う中国風の建築の意匠と空間は、特筆すべきものではない。また展示空間の設計にお金を掛けられるのはうらやましいが、そのデザインはやや空まわり気味だった。

香港故宮文化博物館

M+:https://www.mplus.org.hk/en/

香港故宮文化博物館:

https://www.westkowloon.hk/en/hkpm?venues=Hong+Kong+Palace+Museum&venue_tab=overview

2023/07/09(日)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)