artscapeレビュー

2014年12月01日号のレビュー/プレビュー

高野山の名宝──高野山開創1200年記念

会期:2014/10/11~2014/12/07

サントリー美術館[東京都]

弘法大師空海が開いた日本仏教の聖地・高野山が2015年に開創1200年を迎えることを記念して、高野山に伝わる仏像・仏画を一堂に展示する展覧会。第1章は「大師の生涯と高野山」。空海の遺品や高野山開創に関わる宝物が紹介される。第2章は「高野山の密教諸尊」。運慶作《八大童子像》(国宝)全躯の展示や快慶作《孔雀明王坐像》(重文)などの彫刻類は本展の最大の目玉。第3章は「多様な信仰と宝物」。あらゆる階層の人々から信仰された高野山には、多彩な美術工芸品が寄進され、また多様な仏教美術を生み出していった。ここではそうした工芸品、仏像などが紹介されている。出品されている仏像のほとんどが露出展示されており、サントリー美術館の優れた照明のもとで、その美しい造形を至近距離から鑑賞可能。[新川徳彦]

展示風景

2014/10/10(金)(SYNK)

日清・日露戦争とメディア

会期:2014/10/04~2014/11/24

川崎市市民ミュージアム[神奈川県]

川崎市市民ミュージアムが所蔵する錦絵、風刺画、写真から、日清戦争(明治27-28)および日露戦争(明治37-38)に関連する資料、作品を取り上げて、明治期における複製メディアの変遷、多様化を考察する展覧会。メディアの変遷は編年式で論じることもできようが、日清・日露戦争という10年の期間を隔てて行なわれたふたつの類似する「国家的イベント」に焦点を当て、その異同を考察する企画と考えられようか。理由の正当性はさておき、戦争は国民にとって一大関心事であり、その帰趨はさまざまなかたちで大衆に伝達されてきた。技術の変遷という点では、両戦争のあいだに木版による錦絵から多色石版画へ、そして写真利用の普及を見ることができる。この10年間には印刷技術の発展とともに雑誌メディアが伸長し、それにともない風刺雑誌、風刺画が多く見られるようになる。戦争のヴィジュアルは公式に伝えられるばかりではなく、こうした雑誌メディア、ポンチ本と呼ばれる娯楽絵本などを通じて大衆に伝えられた(ただし風刺されるのは対戦国ロシアを中心にヨーロッパ諸国である)。他方で日露戦争はヨーロッパ諸国にとっても関心事で状勢は写真やイラストを通じて伝えられた。日本から見たヨーロッパ列強のイメージと、ヨーロッパから見た極東イメージの違いは、同時代の国際社会の力関係を表わしていてとても興味深い。「戦争」と「メディア」が冠された展覧会タイトルからはメディアに操作される大衆というテーマを想像していたが、展示はおもに技術と媒体物とそこに現われた図像。情報の受け手に対する考察が加われば、さらに面白い企画であったと思う。[新川徳彦]

2014/10/12(日)(SYNK)

印刷と美術のあいだ──キヨッソーネとフォンタネージと明治の日本

会期:2014/10/18~2015/01/12

印刷博物館[東京都]

明治政府が招聘したふたりのお雇い外国人、エドアルド・キヨッソーネ(1833-98)とアントニオ・フォンタネージ(1818-82)の仕事と日本への影響を軸に、明治期に発展した日本の印刷技術と美術との関係を振り返る企画。イタリアの銅版画家であったキヨッソーネは1875(明治8)年に大蔵省紙幣寮(のち印刷局)に彫刻師として招かれ、紙幣や切手の印刷に従事するほか、日本人の技術者に銅版画の技法を指導した。フォンタネージは1876年(明治9)年に招かれ、工部美術学校において洋画と石版画の技術を教えた。印刷の歴史には文字の印刷を行なう活字の技術と、図像の印刷を行なう版画技法からの流れとの二つがある。キヨッソーネの銅版画もフォンタネージの石版画も、図像の印刷の流れに属している。さらにいうならば、印刷博物館を運営している凸版印刷株式会社は、キヨッソーネの退職とともに印刷局を辞した2人の門下生・木村延吉と降矢銀次郎が1900年1月に設立した凸版印刷合資会社に起源を持ち、活字印刷ではなく有価証券や偽造防止技術を用いた図像の印刷を目的としていた。これら当時の印刷はただ版をつくる技術があればよいのではなく、版に直接図像を描画する必要から美術に関する素養が必須であった。美術の側は必ずしも印刷を包含しないが、明治期において印刷技術は美術と不可分の関係にあったところに本展の主題がある。印刷技術の発達、とくに写真製版の登場が印刷と美術とを分離させた一方で、本来複製印刷技術であった銅版画や石版画が美術の技法として展開していく様は本展の視野からはやや外れるが、とても興味深いものがある。

1875年の来日後、1898(明治31)年に没するまで日本で暮らしたキヨッソーネと、体調を崩して来日からわずか2年後の1878(明治11)年に帰国したフォンタネージとのあいだには、ほとんど接点がなかったようである。しかし2人のお雇い外国人は、その弟子たちを通じて凸版印刷と関わっていた。キヨッソーネの門下生が凸版印刷を設立したことは上に述べたとおり。他方で工部美術学校でフォンタネージに学んだ明治初期の洋画家たちの活動を経済的に支援した人物のひとり河合辰太郎はまた凸版印刷設立時の出資者であり、初代社長なのである。河合は根岸に住んでいた浅井忠の隣人で、浅井がフランス留学する際に支援し、また帰国後に京都高等工芸学校教授として赴任した際に、浅井の根岸の家を買い取っている。その後も河合家と浅井家との関係は長く続き、浅井忠の三十三回忌の法要は浅井の旧宅であった根岸の河合家で営まれたという。会場後半に展示されている浅井忠関連の絵画や書簡類は、そのような両者の関係で残されたものである。すなわち、この展覧会は順番に見るとお雇い外国人が日本にもたらした美術の技法と印刷・版画技術の歴史であり、逆順に見ると凸版印刷創業の歴史という構成なのだ。[新川徳彦]

2014/10/17(金)(SYNK)

鳥取藝住祭2014

会期:2014/09/05~2014/11/30

米子市、倉吉市、鳥取市、境港市、大山町、岩美町各地[鳥取県]

鳥取県内の各所で催された芸術祭。「芸住」とは芸術が日常生活のなかに住む理想的な状態を指した造語で、アーティスト・イン・レジデンスを通してその実現を図るという趣向だ。国内外から20組あまりのアーティストが県内の随所に滞在しながら作品を制作した。

ただ、こうしたAIR事業を的確に評価することは甚だ困難を極める。滞在が長期にわたる場合、その進行過程を逐一観察することは事実上不可能であるし、たとえその過程に伴走することができたとしても、批評的な営みに最低限必要とされる客観性を担保することは至難の技だ。しかもこの芸術祭の開催場所は県内の全域に及んでおり、東西に長い同県を移動するだけでかなりの時間と労力を必要とする。事実、短期間の鑑賞では、実見できる作品も限られており、この芸術祭の全体像を把握できたとは到底言い難い。

とはいえ個別の作品から今日的な問題を引き出すことができないわけではない。全国のアートプロジェクトに参加している中島佑太は、地元住民や子どもを対象としたワークショップを手がけるアーティストとして知られているが、今回倉吉市関金町に滞在した中島はこれまでと同様住民や子どもに開かれた作品を発表した一方、逆にあえて閉じる傾向も作品に仕掛けていた。

たとえば《家族のルールをつくる》というワークショップは、当該家族と相談しながら家族独自のルールを設定するもの。おしりを振りながら歯みがきをしなければならないとか、頭に赤い風船を乗せてパスタを食べなければならないとか、微笑ましいルールが地域内の家庭に徐々に広がっていったようだ。

だが、そのような開放的な志向性とは裏腹に、中島は制作の拠点としていたスタジオに地元住民に背を向ける意味合いを込めていた。オープンスタジオに訪れた観客はガラス張りの入口からではなく、裏口から入るように促されるのだ。外から中の様子が伺えるようにしておきながら、そこからは入ることを絶対に許さない。この意固地とも言える姿勢は、彼なりのユーモアを込めた「ルール」と言えなくもないが、しかし、中島がこれまで実践を繰り返してきたワークショップや交流型の作品の総括から導き出された批判的な戦術ではなかったか。

一般論で言えば、市民や子どもを対象としたワークショップや交流型の作品は性善説に基づいていることが多い。観客参加型のアートであろうと、リレーショナル・アートであろうと、アートによって彼らとの関係性を一時的とはいえ構築することは、彼らにとってもよきものに違いないという揺るぎない確信を、それらの基底に隠している。それゆえ積極的に彼らに心を開き、そのことで彼らの心を開放することは、ほぼ無条件に是認される。裏返していえば、それらのアートが彼らにとって迷惑かつ不愉快極まりないものになりうる潜在的な可能性はあらかじめ抑圧されているわけだ。

ところが、改めて確認するまでもなく、こうした開放的な性善説はフィクション以外の何物でもない。あまりにも自明の理でありながら、このことを公言しにくいのは、それがワークショップはおろか、街おこしを主要な目的とした芸術祭やアートプロジェクトの大半が信奉している、ある種の神話だからだ。神話とは、それが現実的な裏づけを欠いているにもかかわらず、そのことがまったく意識されないほど十全に自然化された物語のことである。

本人が言明したわけではないが、おそらく中島は数多くのワークショップやアートプロジェクトに参加した経験から、この神話を直観した。そして、アーティストである以上、それを視覚化しようとした。どのような手法によって? 自己言及的な身ぶりによって。すなわち、開放性の慣習をなぞることで、ある程度その神話を引き受けつつ、その一方、閉鎖性の構えを堅持することで、それを相対化してみせたのだ。中島が体現した、開いているのに閉じているという両義性のなかに、来場者は神話の構造を見出すのである。

とりわけ注記しておきたいのは、中島による以上のような芸術祭やアートプロジェクトへの根本的な批評は、まさしくそのようなワークショップを手がけてきた自らへの自己批判も含まれているという点である。現在進行形のアートプロジェクトや芸術祭に焦点を絞りきれない美術批評を尻目に、当のアーティストが優れて批評性の高い作品を提示したことに、焦燥感を感じずにはいられない。

2014/10/18(土)(福住廉)

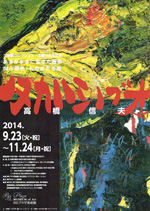

三浦徹コレクション 生誕100周年記念 あるがままに生きた画家 タカハシノブオ 叫ぶ原色・ものがたる黒

会期:2014/09/23~2014/11/24

BBプラザ美術館[兵庫県]

本展を見たのは偶然である。ある仕事のために神戸を訪れ、予定より早く着いたものだから、暇つぶしのつもりで美術館に入ったのだ。タカハシノブオ(1914~1994)のことなどまったく知らなかった。彼は波乱の人生を歩んだ画家だった。2度の従軍、妻の死、生活苦ゆえの幼い娘との離別……。その後、高度成長期の神戸の片隅で、肉体労働をしながら一心不乱に描き続けたのだ。タカハシの作品は具象を基本としているが、なかには抽象化してしまったものもある。画面を覆う黒と、暗闇のなかで輝くような彩色が特徴だ。絵の特徴を一言でいうと「ハングリー」に尽きる。満たされぬ思い、ままならぬ生活、底辺から見た社会、愛し愛されることへの飢え、それら諸々の感情が画面に塗り込まれ、ギラギラとした迫力で見る者に迫るのだ。また、彼は詩作も行なっており、118点の絵画と共に10点の詩が出品されていた。こちらも絵画と同様の魅力を持つことを付記しておく。無名のまま没した画家が、20年の時を経て適正な評価を受ける時がやって来た。その第一歩となる機会に、偶然とはいえ立ち会えたことを幸運に思う。

2014/10/26(日)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)