artscapeレビュー

2015年03月01日号のレビュー/プレビュー

デミタス コスモス──宝石のきらめき★カップ&ソーサー展

会期:2015/02/07~2015/04/05

三井記念美術館[東京都]

鈴木康裕・登美子夫妻が40年にわたって蒐集してきた500セットを超えるデミタスのコレクションから、約300セットをセレクトして展観する特別展。ヨーロッパ陶磁の蒐集家は日本にも数多いが、デミタスだけを集めている方のなかで鈴木夫妻は第一人者であるという。「デミタス」に明確な定義はなく、主として食後に飲む濃いコーヒーのための小さな器がその名称で呼ばれているが、鈴木夫妻はさらに独自のルール──カップの高さが7センチ以下、ソーサーの直径が12.5センチ以下、ハンドル付のカップであること、受け皿とセットであること、完品であること──を設けて蒐集しているという。時代は18世紀から20世紀初頭。ヨーロッパの窯──なかでもロイヤル・ウースター(英)がいちばん多い──が蒐集の中心であるが、明治期日本の輸出品も含まれている。自宅一室の壁面に展示ケースをしつらえて、ふだんはそこに300点のデミタスが飾られているそうだ。このすばらしい蒐集品が、昨年の岐阜県現代陶芸美術館での展覧会から1年にわたって全国を巡回していることを考えると、鈴木夫妻が自宅で寂しい思いをしているのではないかと心配にもなる。

デミタスの装飾には器のフォルムに関わる部分と、色や図柄など絵付に関わる部分とがあり、しばしばその双方が相まってたんなる飲み物のための器とは思えない繊細な美しさをもたらしている。ソーサーを含めても手のひらで包み込めるそのサイズもまたかわいらしさを増しているように思われる。「宝石のきらめき」というサブタイトルはけっして大げさではない。出品作品には器がジャガイモ、ソーサーがその葉を模したかたちをした一風変わった作品などもあり、一つひとつを見ていて飽きることがない。ソーサーに特徴がある作品ではソーサーをカップの横に置くなど、展示も工夫されている。図録には裏印の写真も掲載されており、蒐集家への配慮も万全だ。シノワズリやジャポニズムなど器に文化の東西交流の跡を見ても興味深いし、名窯の歴史を辿りながら見るのもよい。もちろん、ただその装飾の美しさを愛でるだけでも十分に楽しい展覧会である。[新川徳彦]

2014/02/06(金)(SYNK)

東宝スタジオ展 映画=創造の現場

会期:2015/02/21~2015/04/19

世田谷美術館[東京都]

世田谷美術館がある砧公園と小田急線成城学園前駅のあいだ、仙川沿いに立地する東宝砧撮影所、現・東宝スタジオの80年余にわたる歴史を、膨大な資料で読み解く展覧会。

映画というテーマを、それも映画そのものではなく、撮影所という場とその歴史を、美術館でどのように見せるのか。展覧会の縦糸となっているのはもちろん時間。展示は1954年に公開された東宝映画を代表する二つの作品『ゴジラ』と『七人の侍』で始まり、東宝映画の前身のひとつである写真化学研究所(Photo

Chemical Laboratory 、略称P.C.L.)によるスタジオの設立(1932)に時間を戻し、そこから戦中戦後を経て、日本映画の最盛期である1950年代60年代にフォーカスする。そして1971年に東宝スタジオと名前を改め、東宝映画専門の撮影所から貸スタジオになり、映像のデジタル化が進んだ現在の仕事までが紹介されている。

緯糸は撮影所に関わった人とその仕事。とはいえ、その視線は監督や出演者ではなく、美術監督や衣装デザイナー、すなわち映画の裏舞台にいるクリエーターたちに向けられているところが本展の特徴であろう。映画監督も一部紹介されているが、資料は本人によるスケッチや絵コンテなどが中心。それらに加えて、日誌など撮影所の資料、映画ポスターや台本、パンフレット類が並ぶ。展示のあいだには関連する映画の予告編映像などがモニタで流されているほか、美術館の壁面をホリゾントに見立てて雲が浮かぶ青空が描かれている。これはゴジラシリーズにも関わってきた特撮映画の背景師、島倉二千六氏に描いてもらったものだという。東宝撮影所を語るうえで避けて通ることができない東宝争議についてもきちんと触れられている。山下菊二(東宝映画に務めていた)や、高山良策(その後のウルトラシリーズの怪獣造形で知られる)による封鎖中のスタジオのスケッチ、内田巌《歌声よ起これ(文化を守る人々)》など、絵画に描かれた争議の記録も興味深い。

このほか撮影所が立地した場にも光が当てられている。東宝スタジオに関わった世田谷在住作家の作品は2階のコレクション展(「世田谷に住んだ東宝スタジオゆかりの作家たち」、2015/1/4~4/12)と併せて見たい。高峰秀子が寄贈した梅原龍三郎らによる自身の肖像画、東宝で映画美術監督を務め画家でもあった久保一雄の油彩、宮本三郎が描いた女優たち、一時期東宝映画に務めていた村山知義、難波田龍起らの作品が出品されている。

資料が多く鑑賞にはかなりの時間を要する。ただし展覧会図録には美術監督や衣装デザイナー、映画監督ら18人の一部の作品が収録されているのみなのが残念である。また「企業と美術」というテーマで世田谷美術館で開催されてきたこれまでの企画展のひとつとして本展を見るならば、もう少し撮影所の経営面についても触れて欲しかったと思う。映画はクリエーターたちが生み出す芸術作品であると同時に、映画会社にとっては商品である。制作の現場である撮影所が主題であっても、生み出される作品、映画作りのシステムの変遷を理解するうえでそれぞれの時代における経営面での課題を知ることは欠かせないと思うのだ★1。[新川徳彦]

★1──この側面について、東宝争議を経営と芸術という二つの側面から分析した井上雅雄の『文化と闘争──東宝争議1946-1948』(新曜社、2007)は、本展と併せて読むべき文献であろう。

美術館のエントランスではゴジラが出迎えてくれる ©TOHO CO., LTD.

展示風景

2014/02/20(金)(SYNK)

NYマダムのおしゃれスナップ展

会期:2015/02/17~2015/03/01

西武渋谷店[東京都]

ニューヨーク在住のフォトグラファー、アリ・セス・コーエン(Ari Seth Cohen)が撮影した「NYに生きるOver'60のおしゃれマダムたち」の写真展。被写体はとても個性的なファッションに身を包んだ60代から90代までの女性たち。若く見せるためのオシャレではなく、それでいて年相応という言葉とも無縁なスタイルのマダムたちの姿は冷静に見ればとても奇抜なのだが(大阪のおばちゃんと共通するところがあると感じる)、若者の奇抜なファッションが周囲から浮き上がって見える(あるいはそれを意図している)のに対して、ねじ伏せられるような説得力がある(これも大阪のおばちゃんと共通するところがある)。ただし、ニューヨークという土地柄か、ハイブランドのファッションを身につけた人たちばかりで、その意味ではだれでもマネをできるものではない(そこが大阪のおばちゃんと違う)。年齢を重ねた女性たちをとてもポジティブな視点で捉えたこれらの写真は、2008年にコーエンが始めた「Advanced Style」という写真ブログで発表されて人気を呼び、2012年には写真集が刊行され、この初夏にはそのなかの7人のマダムたちをフィーチャーした映画にまで展開するという。[新川徳彦]

2014/02/25(水)(SYNK)

紙幣と官報──2つの書体とその世界

会期:2014/12/16~2015/03/08

お札と切手の博物館[東京都]

紙幣と官報という国立印刷局が手がける二つの印刷物に関わる書体に焦点を当てた企画展。時代も用途も異なる二つの書体であるが、印刷局の歴史として見ても、書体デザインの歴史的事例として見ても、とても興味深い構成になっている。

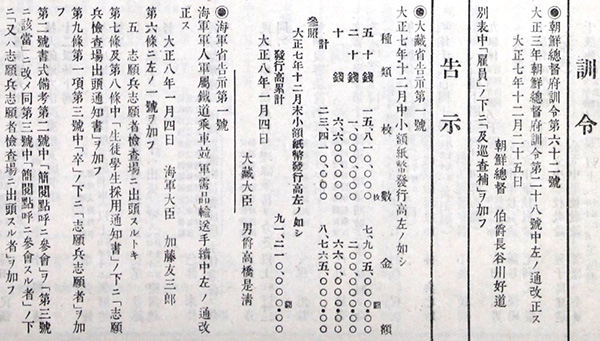

ひとつめは大正期から昭和の初め頃までに官報やその他の印刷物に用いられた印刷局書体である。官報130年余の歴史において用いられた書体はしばしば変更されてきたが、それはおもに活字の調達先の事情によるものである。しかしながら、大正8年から昭和の初めまでの一時期は印刷局が独自に制作した書体が用いられていた。明治45年以降に開発が始まったこの印刷局書体は明朝体の一種だが、縦線と横線の太さの差が小さく、正楷書体に似ている。書体デザインの参考とされたのは『殿版康煕字典』の活字で、印刷された文字を写真撮影して縮小したものが用いられたという。文字のプロポーションは、10ポイント活字を例に取ると幅が9ポイント、すなわち90%の長体であり、さらにカタカナは漢字に対して80%の平体で、同じ紙面により多くの行数字数を収めることができる設計であった。明朝体の原型と言われる康煕字典の文字から独自の書体を制作したことからは、当時の印刷局が書体の正統性を強く意識していた様子が窺われる。『内閣印刷局七十年史』(1943)はこの書体について「字画正確、字体鮮明なるのみならず、一種の風韻を持するの故を以て大いに識者の好評を得たり」としている(115頁)。しかしながら官報に印刷局書体が用いられたのは10年程の期間にすぎない。法令は官報の公布によって効力を発するために、印刷局の使命は官報の滞りない刊行にある。そのため、より安定的な調達が可能な民間活字の使用へとシフトしたのである。本展の企画を担当した松村記代子・お札と切手の博物館学芸員は、そのような判断の背景として官報のページ増や発行数増加、関東大震災による印刷局活版設備の被災といったできごとが、独自の活字を使い続けることに不利に働いた可能性を指摘している(ただし、そのほかの刊行物には昭和中期頃まで使われている)。展示は印刷局における活版印刷事業の歴史と技術の紹介から始まり、かつて印刷局で使用されていた活字母型彫刻機や活字鋳造機、植字台、衆議院議員座席表の原版(あらかじめ議席の罫が組んであり、氏名のみを入れ替える)、各種の印刷物が出品されている。なお、松村学芸員によれば、官報の活版印刷は昭和52(1977)年から徐々に電算写植に移行し、平成11(1999)年からはDTP化されている。ちなみにDTP化以降の官報には平成明朝が用いられているのだそうだ。

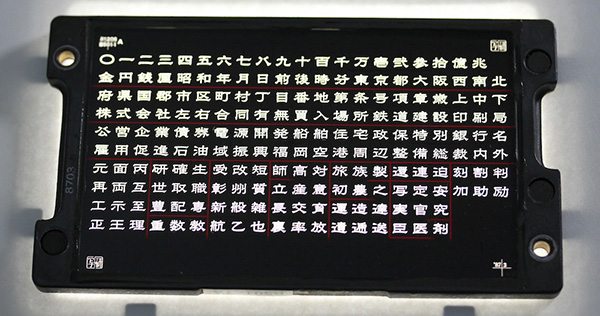

二つめの書体は隷書(大蔵隷書)である。かつて紙幣には隷書のほかに篆書や楷書などの書体があわせて用いられていたが、昭和26(1951)年以降は印章に篆書が用いられている他は日本語は隷書で統一されている。昭和21(1946)年の当用漢字表の制定と新字体への移行が契機となっているようだが、それが隷書に統一された理由は明確ではないとのこと。紙幣や債券に用いられる印刷局独自の「大蔵隷書」は、昭和末期に写植化され、さらに現在ではOpenTypeフォントに変換されている(実際に紙幣に用いられるときは全体のデザインバランスによって修正が加えられる)。紙幣のデザインを構成する要素には金種などを示す文字のほかに肖像画や背景の文様、色彩などがあるが、金種が異なっても、肖像画が変更されても、日本語の書体、すなわち大蔵隷書(と印鑑の篆書)だけはすべての紙幣で共通して用いられている。となれば、私たちの紙幣イメージの認識に大蔵隷書は非常に大きな役割をはたしていると言えないだろうか。展示会場には現行の一万円札を拡大し日本語部分をほかの書体──明朝体やゴシック体、ポップ体など──に置き換えてみることができるパネルが用意されており、これを試してみると文字を他の書体に換えただけで非常に違和感を覚えることがわかる。さらに言えば、楷書や明朝体と比較して、私たちは隷書体から正統的な印象を受けるが、それはただ歴史的に隷書が楷書よりも古い書体であるというだけではなく、隷書が紙幣デザインに用いられ続けたことで、私たちは紙幣の持つ正統性と書体のアイデンティティとを重ね合わせて見ている部分があるのではないかと思う。[新川徳彦]

展示風景

印刷局書体を用いた官報(大正8年1月4日)

国立印刷局お札と切手の博物館提供

「大蔵隷書」専用の写真植字文字盤

国立印刷局お札と切手の博物館提供

2014/02/25(水)(SYNK)

高橋治希展 ─呼吸するように─

会期:2015/01/15~2015/01/30

galerie 16[京都府]

ツル科の植物を模した造形物が、画廊空間いっぱいに展開されていた。高さは人間の膝上から腰ぐらいであろうか。ツルは海面のように波打ち、琳派の水流表現にも通じるところがある。花の部分には絵が描かれており、それを見た時、ようやくこの作品が磁器だと気付いた。筆者は2010年の「瀬戸内国際芸術祭」で彼の作品を見た経験があるが、その時は日本間での展示だったため、ホワイトキューブで見る今回とは印象がまるで違う。それにしてもこの細長いツルの部分はどのように作っているのか。高橋は金沢在住で、作品は九谷焼ということだが、本当に大した技術である。

2015/01/24(土)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)