artscapeレビュー

2018年08月01日号のレビュー/プレビュー

川崎祐「Scenes」

会期:2018/06/26~2018/07/13

ガーディアン・ガーデン[東京都]

川崎祐は1985年、滋賀県生まれ。2017年の第17回写真「1_WALL」展でグランプリを受賞した作品に、撮り下ろしの写真を加えて本展を構成した。

「家族」は若い写真家たちにとって目新しいテーマとは言えないが、川崎の写真を見ていると、まださまざまな可能性を孕んでいるのではないかと思えてくる。写真「1_WALL」展の審査員のひとりだった姫野希美(赤々舎)が、「清々しさと異様さが同時に立ち上がった」と評しているが、確かに川崎が「家族」に向ける眼差しには独特の質感が備わっている。特徴的なのは、父、母、姉だけではなく、滋賀県長浜市の実家とその周辺の光景をかなり執拗に撮影していることだ。その観察力の緻密さは特筆すべきもので、その結果として、ドリルやスパナなどの工具、マヨネーズのチューブ、皮を剥がされて干涸びたライムとかが散乱する、猛々しいほどの生気に満ちた「Scenes」の様態が、くっきりと浮かび上がってきている。川崎の狙いは明らかで、「家族」も、それらのモノたちも、どこか荒廃の気配を漂わせる田園風景も、等価な構成物として、彼のカメラの前で「清々しさと異様さが同時に立ち上が」る眺めを形作っているということを言いたいのだ。

会場には、本展のために書き下ろしたという、「不完全な円の縁で」と題するエッセイとも小説ともつかない文章をおさめた小冊子も置いてあった。なかなかの文才なので、ぜひ「家族」についての文章も書き継いでいってほしい。テキストと写真が半々くらいの分量の「写真集」を見てみたい。

2018/07/06(金)(飯沢耕太郎)

ミュンヘン・カンマーシュピーレ『NŌ THEATER』

会期:2018/07/06~2018/07/08

ロームシアター京都 サウスホール[京都府]

ドイツ有数の公立劇場ミュンヘン・カンマーシュピーレに招聘され、日本人演出家として初めて、3シーズンにわたるレパートリー作品の演出を務めた岡田利規(チェルフィッチュ主宰)。現地に滞在し、カンマーシュピーレ専属の俳優陣やスタッフとつくり上げた『NŌ THEATER』(2017年初演)が京都で上演された。タイトルに「NŌ(能)」とあるように、未練を抱え成仏できない「幽霊」の語り、「シテ」「ワキ」「地謡」の役割を明確に振り分けた構造からなる本作は、能という演劇形式を現代的に高度に洗練させて抽象化しつつ、現代日本社会の病魔を提示する。

1本目の演目「六本木」では、かつて投資銀行のディーラーだった男が、バブル経済とその破綻、長期化する不況、リーマン・ショックの余波へとなすすべなく崩壊する日本経済の一端を担ったことを悔いて自殺し、「希望のない若さ」をもたらした罪の許しを乞うため、一人の青年の前に「幽霊」となって登場する。短くコミカルな「狂言」を挟み、2本目の演目「都庁前」では、2014年の東京都議会での女性差別的なやじ問題に端を発して出現するようになった「フェミニズムの幽霊」と、抗議行動として都庁前に立ち続ける女が登場。別の青年と対話を交わし、日本社会に蔓延る女性蔑視を糾弾する。

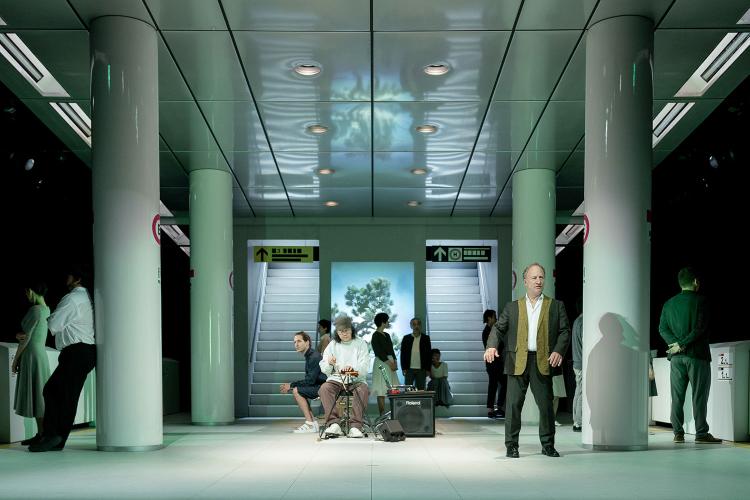

「六本木」[撮影:井上嘉和]

抽象度の高い舞台美術の作品が多い岡田にしては珍しく、舞台美術は極めて精巧に組まれ、舞台上に東京の地下鉄のプラットフォームが出現する。中央のベンチでストリートミュージシャンのように演奏するのは、現代音楽家の内橋和久。古典的な能の囃子と同様、同じ舞台空間上でライブ演奏する内橋が奏でるダクソフォンの幽玄な音色は、イエローやグリーンに変幻する照明の効果ともあいまって、「幽霊」の出現を音響的に告げる。また、「駅員」と「地謡」の2役を兼ねる女優が歌うような節回しで発声する、ドイツ語の音楽的な響きも魅力的だ。俳優の所作は厳密にコントロールされ、不動に近いほどに抑制されているが、「幽霊」の身体は次第に見えない圧を高めていくような運動を始め、台詞と乖離した身体運動の浮遊感が、見る者の平衡感覚を揺るがしていく。彼らの遺した未練や怨念は、浄化されず地下空間に吹き溜まる一方、「グローバルな金融システム」の象徴たる森タワーや「いきり立つ逸物」に例えられる都庁ビルは、地上の支配者のごとく監視塔のようにそびえ立ち、重くのしかかる。「ワキ」役の青年たちは、いったんは幽霊の棲む地下の異界に下降し、「シテ」の幽霊の聞き役を務めた後、舞台奥の階段を昇って再び地上世界へと戻る。この階段は能舞台において此岸と彼岸を橋渡しする「橋掛かり」の装置を思わせ、「鏡板」に見立てられた「液晶ディスプレイ広告」には「松」のイメージが映し出される。

「都庁前」[撮影:井上嘉和]

このように、『NŌ THEATER』では、随所に「能」との接続を示唆する仕掛けが施されている。古典芸能である「能」の構造や意匠を散りばめつつ、現代日本社会への自己批評をテーマとすることで、エキゾティズムの陥穽に陥ることを巧妙に回避する──ここには、岡田の演出家としてのバランス感覚が見てとれる。ドイツ語圏のみならず、イランやレバノンなど非欧米圏各地から演出家が招かれるミュンヘン・カンマーシュピーレにおいて、戦略的な演出設計だと言えるだろう(同じく「幽霊」が登場するチェルフィッチュの過去作品『地面と床』(2013)や『部屋に流れる時間の旅』(2016)において既に「能」の形式は導入されていたが、本作はより徹底化が図られている)。それは、ミュンヘンの観客には、「古典のエッセンスと現代社会批評の融合」としてアピールし、日本国内での上演においては、「ドイツ人俳優がドイツ語で演じ、日本語字幕を通して観劇する」という間接的な迂回路を取ることで、ドメスティックで生々しい問題の直接性は緩和される。私たちは、「息苦しい現実」を一種の緩衝材として間に挟まれたレイヤー越しに眺めることで、ほどよく距離を取って見ることができる。それは、「現実の異化」という演劇のもたらす作用のひとつだ。だが、資本主義に侵食された公共空間に代わってここでは、液晶広告に輝く「松」のイメージが終始、「日本」という記号を「商品」として宣伝し続けていたことも事実である。

公式サイト:https://rohmtheatrekyoto.jp/program/7856/

2018/07/07(土)(高嶋慈)

ゴードン・マッタ=クラーク展

会期:2018/06/19~2018/09/17

東京国立近代美術館[東京都]

ゴードン・マッタ=クラークについては、切断系のいくつかの作品と、レストランを営む「フード」の活動は知っていたが、本展はほかに知らないプロジェクトがいろいろと紹介しており、ついに日本で彼の全貌に触れることができる貴重な内容だった。住居・空間・都市の空間と使い方に対するぎりぎりの挑戦は、建築では超えることが難しい一線を軽々と超えており、きわめて刺激的である。実際、彼は空き家に侵入して床や壁を切断したり、倉庫を改造したことによって、逮捕状が出たり、損害賠償請求が検討されている。美術館の依頼による仕事や許可を得たプロジェクトにしても、建築の場合、手すりなしで、人間が落下可能な穴をつくることは不可能である。とはいえ、リチャード・ウィルソン、川俣正、西野達、Chim↑Pom、L PACK、アトリエ・ワンの都市観察などを想起すれば、マッタ=クラークは現代アートのさまざまな活動を先駆けていたことがわかる。

彼は建築を学び、その教育を嫌い、父のロベルト・マッタと同じく、アートの道に進んだ。展覧会場の窓を破壊し、ときにはピーター・アイゼンマンを激怒させたこともある。が、やはりマッタ=クラークの作品はとても建築的だと感じさせる。円、球、円錐などのモチーフを組み合わせた切断の幾何学が美しいからだ。特に倉庫に切り込みを入れた「日の終わり」は、暗闇のなかに光を導き入れ、建築の破壊というよりも、空間の誕生を感じさせる。原広司の有孔体理論のように、閉ざされた箱に穴を開けること。その結果、光が差し込む(=開口の誕生)のは、建築の原初的な行為そのものではないだろうか。「日の終わり」は倉庫を聖なる教会に変容させたかのようだ。また内部の床や壁の切断も、垂直や水平方向に新しい空間の連続を生成している。彼の手法は、非建築的な行為と解釈されることが多いけれど、壊されゆく建築の内部に新しい建築をつくっているのだ。

早稲田大学建築学科小林恵吾研究室が製作した「サーカス」のダンボール模型(左)、美術館の前庭に展示された《ごみの壁》(右)

早稲田大学建築学科小林恵吾研究室が製作した「サーカス」のダンボール模型(左)、美術館の前庭に展示された《ごみの壁》(右)

《スプリッティング:四つの角》

《スプリッティング:四つの角》

手前は「リアリティ・プロパティーズ:フェイク・エステイツ」、会場デザインは小林恵吾

手前は「リアリティ・プロパティーズ:フェイク・エステイツ」、会場デザインは小林恵吾

《クロックシャワー》(写真右手)

《クロックシャワー》(写真右手)

「オフィス・バロック」(写真左手)と「市場」カテゴリの展示エリア(写真右手)

「オフィス・バロック」(写真左手)と「市場」カテゴリの展示エリア(写真右手)

2018/07/07(土)(五十嵐太郎)

「地平」展

会期:2018/06/30~2018/08/04

CASE TOKYO[東京都]

『地平』は1972~77年に東京写真専門学校九州校(現・九州ビジュアルアーツ)、大阪写真専門学校(現・ビジュアルアーツ専門学校・大阪)の教員だった百々俊二、黒沼康一らを中心に、全10冊刊行された写真同人誌。掲載された写真は、「政治の季節」の余波が残る時代を背景に、自己と世界との関係のあり方を、文字通り体を張って問い詰めていくものが多かった。のちに有名になる黒沼康一のマニフェスト「見たいのはきみの写真でなく、きみの写真が開示する世界なのです」には、当時の若い写真家たちの気分がよくあらわれている。

その『地平』が、休刊から40年以上を経てCASEから復刊されることになった。メンバーは百々俊二、阿部淳、野口靖子、山田省吾、松岡小智、赤鹿麻耶、浦芝眞史の7名で、旧『地平』の創刊時のメンバーであった百々をはじめとして、ビジュアルアーツ写真専門学校・大阪の関係者、卒業生が顔を揃えている。「大阪」をキーワードに2カ月間で撮り下ろした作品をおさめた、その『地平』11号の刊行に合わせて、CASE TOKYOのギャラリースペースで、メンバーたちの作品展示が行なわれた。

大阪の写真家たちの「お家芸」というべき路上スナップが中心なのは予想通りだったが、都市の外観とインテリアとを写真で繋いでいく赤鹿の作品、ゲイの男性のポートレートをプリントアウトし、彼のリアルな身体と対比させた浦芝の作品など、新たな視点も芽生え始めている。黒沼のマニフェストは、今なお有効性を保ち続けているが、それを40年前とは大きく変容してしまった「世界」に向けて投げ返すには、より多次元的なアプローチが必要になるはずだ。とはいえ、その起点となるのが写真家一人ひとりの身体性であることが、彼らのエネルギッシュな写真群から充分に伝わってきた。「20、30、40、50、60、70代の各世代の女3人・男4人のメンバー」たちが、号を重ねるたびにどんな化学反応を見せていくのか、これから先がむしろ楽しみだ。

2018/07/07(土)(飯沢耕太郎)

ミュンヘン・カンマーシュピーレ『NŌ THEATER』

会期:2018/07/06~2018/07/09

ロームシアター京都 サウスホール[京都府]

ミュンヘンの劇場・カンマーシュピーレからレパートリー作品の委嘱を受けた岡田利規が同劇場の俳優とともにつくり上げた本作は、能の形式に乗っ取り、「六本木」「都庁前」と題された二番の能と、その間に上演される狂言「ガートルード」によって構成されている。「六本木」には飛び込み自殺をした金融マンの亡霊が、「都庁前」には都議会で「お前は子ども産めないのか」と野次を浴びた女性議員の生霊(彼女は「フェミニズムの幽霊」と呼ばれる)が登場し、現代日本に対し警鐘を鳴らすような内容となっている。

いずれも現在の日本の現実を元に書かれた作品であることは明らかだが、忘れてはならないのは、この作品がドイツの劇場のレパートリーとしてつくられたものだという点だ。『新潮』7月号に掲載された戯曲はもちろん日本語で執筆されているが、それは客席の多くをドイツ人が占めるであろう劇場での、ドイツ語を話す俳優による上演を想定したものなのだ。日本でのギリシャ悲劇の上演のようなものだろうか、と考えてゾッとした。

ギリシャ悲劇が描くのははるか昔、いまはもうない「国」での出来事だ。レパートリーとして今後も上演されていくはずの『NŌ THEATER』が、そのようなものとして受け取られる日が来ないとは言い切れない。それどころか、すでにして多分にフィクショナルなものとして受け取られている可能性もある。

ドイツから来た俳優たちが演じる「日本」は、確かに日本で起きた出来事を元にしてつくられたもので、それは日本に生きる私には現在形のストレートな糾弾として響いた。しかし同時に、ドイツ語で演じられる「日本人」はあからさまにフィクショナルでもあり、発せられるドイツ語が日本語話者に向けられたものではないことも確かだ。『NŌ THEATER』という作品それ自体が、あらかじめ過去からの亡霊として書かれているのではないか。そんな予感に、作品に漂う滅びの気配がよりいっそう身に迫るものとして感じられた。

[撮影:井上嘉和]

[撮影:井上嘉和]

公式ページ:https://rohmtheatrekyoto.jp/program/7856/

2018/07/08(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)