artscapeレビュー

2017年03月15日号のレビュー/プレビュー

渡邉朋也個展「信頼と実績」

会期:2017/01/07~2017/01/29

ARTZONE[京都府]

紛失した割り箸の片割れを、手元に残った割り箸の3Dモデリングと3Dプリンタによって「復元」する。くしゃくしゃになったレシートを「折り紙の一種」と捉え、山折り線/谷折り線の折り図を起こして「再現」可能にする。ぬりえの上に殴り描きしたぐちゃぐちゃのストロークを、そっくり同形で隣のページに「反復」する。二度と同じ模様が生まれないはずのスクリーンセーバーを、もう一台のパソコンの画面に「複製」する。渡邉朋也がさまざまに開陳してみせるのは、ほとんど無価値なものの「修復・復元」や、「複製不可能なものの反復」であり、そのために高度なデジタルファブリケーション技術や徒労に近い手間ひまが惜しげもなく投入される。

こうした「鋳型と発現」「データと出力」の手続きによって現われるのは、「反復・複製における同一性と差異」の問題であり、「二対構造」は本展において「作品解説・キャプション」という制度的なレベルにおいても繰り返される。本展の構造が秀逸なのは、「作家自身による解説キャプション」と「企画者による解説文のハンドアウト」を並置し、その落差を仕掛けることで、展覧会という制度、キュレーションと共犯関係、情報の「客観性」に対するメタレベルの問いを発している点である。

懇切丁寧な説明に説明を重ねる身振りは、ともすれば情報の過剰供給に陥りがちな「現代アート」(とりわけ専門用語を交えた難解な解説を要するメディア・アート)を揶揄するかのようだ。2種類の「解説」を見比べると、企画者が執筆した解説は、中立的で客観的に見える。一方で渡邉による解説は、一見すると作品とは無関係でナンセンスに思えるが、実は作品のポイントを抽象化して吸い上げ、別の例えやストーリーに置き換えたものであることが理解される(潜在的な構造の発見と星座についての語り、「同一性と差異」の問題と落語の『粗忽長屋』)。情報の量や質によって見え方が左右されること。どのレベルの深さで読み込むかによって、解釈が可変的なものになること。それは、「私たちは何を信頼して物事を見ているのか」という問いであり、「表面」への疑いである。例えば、《作品(ars)》は、ホームセンターで買った合板の木目に、ラテン語で「技術」を意味する「a」「r」「s」の文字が見出だされたとする位置をマスキングテープで示したものだが、「企画者による解説」には「コンピュータにおける画像認識のディープランニングの過程を内面化した渡邉が、自身で「a」「r」「s」を見つけ出すに至った」という、科学技術を根拠にしたウソかホントか分からない文章が書かれている。

先端的なメディアや技術を用いつつ、私たちがそれを「信頼」する根拠の危うさや不確かさについてユーモアを込めて問う態度に、メディア・アーティストとしての渡邉の優れた本質性がある。

左:《科学と学習》2015 撮影:砂山太一 右:《作品 (ars)》2016 撮影:新居上実

2017/01/29(日)(高嶋慈)

東北大資源探偵団

東北大学[宮城県]

今年から五十嵐研究室で東北大資源探偵団の活動を開始し、歯学部にある資料室を訪問した。京都のメーカーで製作された人体の標本模型や、マニアックな細部をもつ収納箱のデザインに感心する。また昔の実習でつくられた地形模型のような顔、抽象彫刻のような身体の一部の模型もすごい。きわめて精密な歯の造形とその進化も学ぶ。

2017/02/01(水)(五十嵐太郎)

第14回写真「1_WALL」グランプリ受賞者個展 佐藤麻優子展 ようかいよくまみれ

会期:2017/01/31~2017/02/17

ガーディアン・ガーデン[東京都]

2016年の第14回写真「1_WALL」展でグランプリを受賞した佐藤麻優子の受賞者個展である。受賞のときから、その一見ノンシャランな作品のあり方には賛否両論があり、個展としてきちんと成立するかどうかという危惧もあったのだが、結果的にはとても面白い展示になった。彼女の本領発揮というべきだろうか。のびやかな構想力と脱力感が共存するとともに、被写体となる人たちとの絶妙な距離の取り方が魅力的だ。

展示の全体は、「ただただ」、「まだ若い身体です」、「もうない」、「夜用」、「その他」の5つのパートに分けられている。ただ、それぞれのパートの作品に、それほど大きな違いがあるわけではない。彼女と同世代の女性の友人たちが、ゆるゆると、思いつきとしか見えないパフォーマンスを繰り広げている場面をフィルムカメラで撮影した写真が、淡々と並んでいる。基調となっているのは、「焦り、不安、無気力感」(「ただただ」)、「満たされなさ、悲しさ、寂しさ」(「まだ若い身体です」)といった、どちらかといえばネガティブな感情なのだが、それもそれほどシビアな切実感を伴うものではない。それでも全体を通してみると、2017年現在の東京の、どこか足元から崩れてしまいそうな予感を秘めた閉塞感、不安定感が、きちんと(むしろ批評的な視点で)写り込んでいる。23歳の「若い身体」をアンテナにして、全方位で末期資本主義の「よくまみれ」の世界のあり方を写真に取り込もうとする意欲が伝わる気持のいい展示だった。意外とこのあたりに、次世代の写真表現の芽生えがあるのかもしれない。

2017/02/02(木)(飯沢耕太郎)

山下残『悪霊への道』

会期:2017/02/03~2017/02/05

アトリエ劇研[京都府]

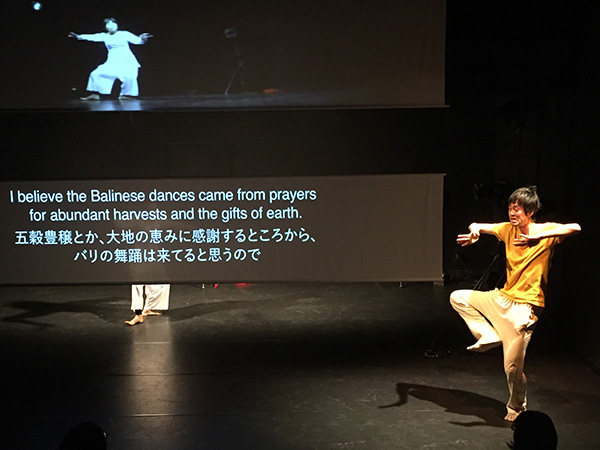

コンテンポラリー・ダンサー、振付家の山下残と、バリ島の伝統舞踊という異色の組み合わせ。バリ島で伝統舞踊のリサーチを始めた山下は、観光客として歓待を受けるより、コンテンポラリー・ダンサー=「伝統を侵しにきた現代の悪霊」であることを選択し、良い霊も悪い霊も等しく祀ることで世界のバランスを保つというバリの世界観の中に自身の居場所を見出す、というのが本作の筋書きだ。舞台上では、「バリ伝統舞踊の師匠からレクチャーを受ける山下」という構図がリアルタイムで進行していく。師匠役は、バリに渡って伝統舞踊を習得した日本人ダンサー、かるら~Karula~。彼女が語る言葉──舞踊の型、骨や内臓への意識、「猿」「男性」「女性」の演じ分けといった具体的な説明から、トランスに入ることもある舞踊、その根底にある宗教観や文化、西洋の舞踊との違い、自身の身体観や思想に至るまで──が、「日/英二言語のテクスト」としてスクリーンに投影され、山下の身体に次々と指示を与えていく。舞台の端に現われ、自然体で軽く身体をほぐした山下は、膨大な量のテクストとして表示される「師匠の声」を流し込まれ、次第に変容していく。

山下の代表作のひとつ『そこに書いてある』(100ページにおよぶ冊子を観客に配り、各ページに書かれた言葉や絵とダンサーの動きを見比べながら舞台が進行する)もそうだが、ここで焦点化されているのは、「言葉による伝達」と身体の動きの相関性/失敗やズレである。本作の舞台中央で「主役」の座を占めるのは、むしろこの「言葉を表示する饒舌なスクリーン」であり、秀逸なのはスクリーンの装置としての両義性だ。横長のスクリーンは上下二段に吊られており、かつ舞台を手前の空間(山下)/奥の空間(師匠)に二分する役割も果たしている。舞台奥で「手本」を踊ってみせる師匠の姿は、半透明のスクリーンに遮られて、よく見えない。文字通り山下と師匠の「あいだ」を介在するスクリーンは、師匠の言葉を伝達すると同時に両者を分断してしまう。この「媒介すると同時に分断する」というメディアの両義性は「距離」の介在でもあり、それは「バリ伝統舞踊」という他者の文化への「遠い隔たり」の感覚とも呼応する。ガムランの優しい響きが舞台を包むが、それは心地よい陶酔へは誘ってくれない。観客は、絶えず「ズレ」に直面し続ける時間を味わうのであり、ここで提示されるのは、言葉/身体のズレ、生身の肉体/映像のズレ、手本/模倣のズレ、といったさまざまなレベルのズレや差異の表出である。

そうしたズレや差異はまた、両者の「ダンス」を支える基盤の層の厚みの違いでもある。バリ伝統舞踊の基盤を成す宗教観や精神性などの豊かな土壌、かるら~Karula~自身の触発的な言葉や思考が饒舌に語られる一方で、山下はそれに対等に向き合う言葉を持ちえず、非対称な関係性が露わとなる。また、「言葉とそれをインストールされる身体」の実演は、山下の動きを動機づけるものが、自身の「いまここ」にある身体から切り離されて存在する「外部」にしかないことの露呈であり、 しばしば「踊ること」の絶対的な根拠として無条件に称揚されてきた「内的衝動」への疑いが提起される。

それは同時に、「振付」に対する問題提起でもある。ここで行なわれているのは、「バリ伝統舞踊のレッスン」という表面的なレベルを超えて、よりメタレベルにおいては、「言葉によって他者の身体を遠隔操作的に動かす」という「振付」の実践であり、オーセンティックであるがゆえに通常は不可視の「外部から指示を与える振付家の言葉」と「その言葉の実装によって動かされるダンサーの身体」との関係性や暴力的な側面が、「字幕の介在」によって剥き出しにされる。ここで真にデモンストレーションされているのは、(精霊ではなく)「他者の声(振付家の絶対的な声)による憑依」であると捉えるならば、「悪霊」とはすなわち、憑依された身体を変容させる「振付」の謂いに他ならない。

しかしいったい、「悪霊(亡霊)」になるのはどちらなのだろうか? 「股関節の間を無限大に」「肝臓を意識しなさい」といった指示を受け、ぎこちなく身体を動かす山下は、自分の意志とは別の何かに動かされ、取り憑かれているように見えてくる。一方、師匠の踊る姿は上段のスクリーンにリアルタイムで「映像」として映され、「実況中継」されるが、その引き延ばされた粗い画質は、非実体的な皮膜的存在、すなわち「亡霊」として、文字通り宙を漂い始める。あるいは、「影絵芝居」の説明シーンでは、踊るシルエットが「動く影絵」としてスクリーンに映し出され、実体を失って浮遊する。

本作は、「伝統舞踊についてのレクチャーの実演」という体裁を取り、身体運動についての緻密な言語分析を提示しながらも、複数の仕掛けによって相対化を図り、「ダンス」についての問いを照射する、優れた作品だった。

2017/02/03(高嶋慈)

オルセーのナビ派展 美の預言者たち─ささやきとざわめき

会期:2017/02/04~2017/05/21

三菱一号館美術館[東京都]

ナビ派ってなんか地味だよね。19-20世紀の印象派、ポスト印象派からフォーヴィスム、キュビスムへとつながるモダンアートの流れから抜け落ちてる、ていうか、影が薄い。それは彼らが象徴性や装飾性を重視したからなのか、それともグループ自体が神秘主義的な傾向が強かったからなのか、あるいは単に作品に魅力がなかっただけなのか。ナビ派はゴーギャンを慕う若い画家たちによって結成されたグループ。そのきっかけになった作品が、最初の章に出てくるポール・セリュジェの《タリスマン(護符)、愛の森を流れるアヴェン川》だ。これを描くとき、ゴーギャンはセリュジェに「これらの木々がどのように見えるかね? これらは黄色だね。では、黄色で塗りたまえ。これらの影はむしろ青い。ここは純粋なウルトラマリンで塗りたまえ。これらの葉は赤い? それならヴァーミリオンで塗りたまえ」とアドバイスしたという。結果、できた絵画は3原色がひしめく半抽象だった。でも実際の絵は思ったより小さく(27×21.5cm)、色もくすんでいてパッとしないが。

このエピソードを伝えたのがモーリス・ドニで、彼の「絵画とは、一定の秩序の下に集められた色彩で覆われた平坦な表面のこと」という定義は、絵画の平面性を強調する抽象絵画を予言した言葉としてあまりにも有名だが、彼の作品はボナールやヴュイヤール、ヴァロットンほどおもしろみがない。いるんだよこういう理論家肌の優等生タイプ、グループにひとりくらい。ところで、ナビ派の作品に共通するのは平坦な塗りとくすんだ色彩だが、これってフレスコ画に近いのではないか。特にドニとヴュイヤールにそれを感じる。印象派・ポスト印象派が絵具と筆の流動性を強調したヴェネツィア派の末裔だとすれば、ナビ派はひょっとして、フレスコ画を前提として線描を重視したフィレンツェ派への先祖帰りといえるんじゃないか。

2017/02/03(金)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)