artscapeレビュー

2017年05月15日号のレビュー/プレビュー

本田健展「ゆきつき」

会期:2017/04/01~2017/04/30

MEM[東京都]

本田は岩手県の遠野に住み、山野を歩き回ってその風景をチャコールペンシルで描き続けている。今回はタイトルのごとく雪景色や月明かりらしき光景もあり、ほとんど真っ黒な画面もある。ふつう鉛筆や木炭で描いたあとはフィクサティフ(定着液)をかけるもんだが、最近はよい状態を保つためにかけてないそうだ。そのせいか以前より白黒(明暗)のコントラストが強くなった気がする。

2017/04/28(金)(村田真)

羽永光利一〇〇〇

会期:2017/04/28~2017/05/28

NADiff Gallery[東京都]

モノクロプリントが計200枚くらい、縦長の写真もすべて横にして展示してある。土方巽、ハイレッド・センターのハプニング、反戦デモ、ヤマギシ会、ダダカン、京大紛争、第10回東京ビエンナーレ、都知事選の秋山祐徳太子、「モナリザ展」に抗議する障害者たち、千円札裁判の赤瀬川原平、唐十郎と状況劇場など、60-70年代の肖像だ。この時代は政治も文化も一体化していたというか、陸続きだった気がする。左右がはっきりしていた比較的わかりやすい時代で、ある意味いまより戦いやすかったともいえる。これらの写真を収めた『羽永光利一〇〇〇』が一〇〇〇BUNKOから出版された。文庫版ながら千ページを超すオブジェだ。

2017/04/28(金)(村田真)

大西伸明「Infinity Gray」

会期:2017/04/01~2017/04/30

ナディッフのエントランス横の目立たない場所にも、大西の作品がひっそりと。ガソリンの缶や植物の枝の先端部だけ透き通っているもので、透明樹脂を用いた大西の代表的なシリーズだ。しかしこれはよく見なきゃスルーされるだろ。

2017/04/28(金)(村田真)

大西伸明個展「鏡を通り抜けて彼女は何をみたのか」

会期:2017/04/01~2017/04/29

MA2ギャラリー[東京都]

壁に大小の鏡が3点かかり、床には半割りの頭蓋骨と巨大な手が置かれている。鏡は鏡面も外枠(額縁)もブロンズ色の白銅製で、鏡面が少し前に出ているため、本物の鏡を型どりした鋳型であることがわかる。いわば「鏡を通り抜けて」振り返って見た状態か。頭蓋骨と手のほうはどちらも内側はメタリックな白銅で、外側は白く塗られている。本来は隠されている物体の内側を表として見せている(しかしよく磨かれているので反射する)わけだ。版画科出身の大西は「版」の概念を問題にしており、同じものを2点並べていた先日のギャラリー21yo-jでの個展が、「複製」や「複数性」をテーマにしていたとすれば、今回は「反転」や「表裏」がテーマになっているようだ。

2017/04/28(金)(村田真)

テレポーティング・ランドスケープ

会期:2017/03/11~2017/05/21

アートギャラリーミヤウチ[広島県]

「テレポーティング・ランドスケープ(瞬間移動する風景)」をテーマに、若手4名を紹介するグループ展。本評では、小田原のどかと小宮太郎の作品を取り上げ、両者の作品の関係性から抽出される問題について述べる。

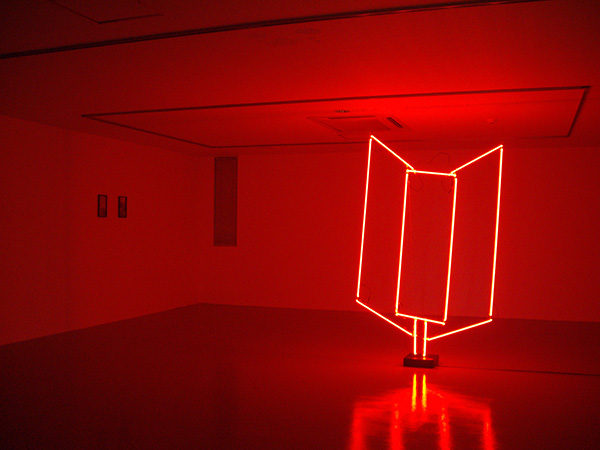

小田原のどかは、2017年4月15日号のレビューでも取り上げた《↓》を出品。赤く光るネオン管でできた巨大な矢羽根の形をしたこの彫刻作品は、長崎市松山町に1946~48年まで存在した、爆心地を指し示す「矢羽根型記念標柱」を、原寸サイズで「再現」したものである。約5mの高さの矢羽根は、建物の2階と3階を貫くように設置され、点滅を繰り返しながら、空間を赤い光で充満させる。本作の不穏さと批評性の要は、「再現」にあたって小田原が加えた2点の改変にある。オリジナルに表記されていた「原子爆弾中心地」という文言の消去と、都市の繁栄と消費(それは電力の安定供給に支えられている)を象徴するネオン管の使用。さらに、モニュメントや建築の一部としてつくられた彫像が、台座すなわち特定の場所との紐帯を失ってノマド化し、ホワイトキューブ内に移行することで「彫刻」としての自律性を保証される、という近代彫刻史を射程に入れるならば、《↓》が指し示すのは、記憶の忘却と同時に将来的な書き込みを待ち受ける空白、設置場所の代替可能性、つまり「爆心地」の潜在的な遍在性である。

小田原のどか《↓》

一方、小宮太郎の《垂直で水平な風景(を撮る)》は、展示会場の一角の「窓」を実寸大で複製した模型をつくり、それを現実の風景の中に置き、模型の窓越しに見える景色を撮影した作品。「フェイクの窓」によって切り取られる「実在する風景」は、ギャラリー空間が瞬間移動したかのような錯覚をもたらす。それは虚実の境を曖昧化させ、「フレーム」という問題を示唆する。

加えて今作では、「撮影場所」の選定がもうひとつのポイントとなる。撮影場所は、京都、小倉、新潟、呉であり、これらの都市は原爆投下の候補地であった。これらの風景が、小田原の《↓》と並置されるとき、「ここ」(広島県内のギャラリー)が「ありえたかもしれない爆心地」へと転送される──そうした物語を読み取ることが可能だ。

だが、小宮作品との併置はむしろ、小田原の《↓》がはらむ「ポスト・フクシマ」の射程を狭めてしまうのではないか。小田原の作品の積極的な意義は、歴史を「ありえたかもしれない複数の過去」へと遡るだけではなく、むしろ時間軸を積極的に撹拌する点にある。「原子爆弾中心地」の文言が消され、ネオン管の光に彩られた空白は、何者かによる消去と忘却であると同時に、未来における書き込みを待ち受ける余白でもある(そしてその書き込みは既に一度は実行されたが、未だ不可視のままである)。《↓》のネオン管の光は、「今ここ」を享楽的に照らすだけでなく、戦後70年という忘却の時間をもたっぷりと含み込んで発光しているのだ。

会場風景 左より:小田原のどか《↓》、小宮太郎《垂直で水平な風景(を撮る)》

ここで露わになったのは、過去への想起、歴史の偶有性、原爆とその表象、戦後日本社会と「ポスト・フクシマ」といった問題に加えて、「キュレーション」の問題でもある。AとBという二項の関係性から立ち上がる文脈を、より深めて提示できるか、あるいは作品が本質的に内包する射程を狭めてしまうかは、キュレーションの技術にかかっている。その点で、同時開催されたオトリス・グループの《The Radiant》(福島第一原発事故の報道、インタビュー、チェルノブイリ原発事故の記録映像などのモンタージュで構成される映像作品)は、外部から枠組みを補強していたと言える。

関連レビュー

小田原のどか個展「STATUMANIA 彫像建立癖」|高嶋慈:artscapeレビュー

2017/04/29(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)