artscapeレビュー

2020年02月01日号のレビュー/プレビュー

今 道子 作品展

会期:2019/11/18~2019/11/30

巷房[東京都]

昨年もメキシコを題材とした写真を中心とした作品で個展「Recent Works 2018」(PGI)を開催した今道子が、あまり間を置かず東京・銀座のギャラリー巷房の3階と地下スペースを使って新作展を開催した。このところのコンスタントな作品発表を見ると、彼女の新たな開花期が来つつあるのではないかと思う。

地下スペースには、人形(日本、西洋)、動物や鳥の剥製などを装飾物でデコレーションした、いつもの作風の大作が並んでいたが、3階のスペースでは意欲的なチャレンジを試みている。今回の展示のメインになっているのは、人形作家、四谷シモンのポートレート作品なのだ。これまでは、魚、魚介類、野菜、果物のような「生もの」を使うことはあっても、人間の姿を画面の中に取り入れることはあまりなかった。1990年代には、ヌードの男性モデルや、セルフポートレートを撮影したりしたことがあった。また例外的にドイツ文学者の種村季弘をモデルとした「種村季弘氏+鰯+帽子」(2000)も制作している。だが、今回の四谷シモンのポートレートは数も多く、はじめての本格的なシリーズとして成立していた。

本人は「人間はオブジェを撮るよりむずかしい」と語る。特に顔をコントロールするのに苦労したようだ。だが結果的には、澁澤龍彦邸で澁澤龍子夫人や自作の人形ととともに撮影した作品や、今の自宅で鏡にカメラと自分の顔の一部を映し込んで撮影した作品など、これまでにない新たな領域が見えてきていた。つまり、オブジェ作品としての完成度を高めるだけでなく、モデルとその周囲の環境をストーリー仕立てで構築していくという方向性である。もしまた機会があれば、誰か別のモデルで、ふたたびポートレート作品に取り組んでほしいものだ。

2019/11/27(水)(飯沢耕太郎)

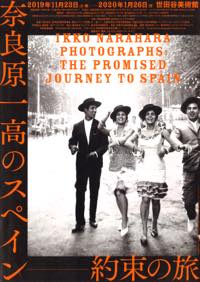

奈良原一高のスペイン──約束の旅

会期:2019/11/23~2020/01/26

世田谷美術館[東京都]

奈良原一高は1962〜65年にヨーロッパに滞在し、そのあいだに3回にわたってスペインを訪れた。スペイン全土を車で回り、通算5カ月間滞在し、闘牛場に200回以上も通い詰めたという。フランスやイタリアなどで撮影した写真は写真集『ヨーロッパ・静止した時間』(鹿島研究所出版会、1967)にまとまり、第18回芸術選奨文部大臣賞、第9回毎日芸術賞を受賞するなど高い評価を受ける。だが、あれほど集中して撮影したスペインの写真をまとめた『スペイン 偉大なる午後』(求龍堂、1969)のほうはそれほどの反響はなく、その後の回顧展などに出品される機会も少なかった。だが、世田谷美術館で開催された「奈良原一高のスペイン──約束の旅」展を見て、このシリーズが1960年代の奈良原の代表作にふさわしい名作であることにあらためて気づかされた。

会場には『ヨーロッパ・静止した時間』から選ばれた「遠い都市」(15点)をプロローグとして、スペインで撮影された未発表作を含む120点が「フィエスタ」、「バヤ・コン・ディオス」、「偉大なる午後」の3部構成で展示されていた。特にパンプローナの牛追い祭りを中心とした「フィエスタ」の章と、闘牛を取り巻く場面を撮影した「偉大なる午後」のパートに特徴的なのだが、広角レンズを駆使した奈良原のカメラワークは、いつも以上にのびやかで、思わず踊り出しそうな躍動的な気分に溢れている。歴史の厚みに押しつぶされ、死の匂いの色濃いヨーロッパのほかの地域と比較して、荒々しい野性的な生命力に満たされたスペインの風土で、彼は大きな解放感を味わっていたのではないだろうか。奈良原がスペインを訪れた理由のひとつは、早稲田大学大学院でスペイン美術史を専攻していたことによる。だが実際にスペインを旅しながら、イメージと現実の落差に驚きと当惑を感じたことが想像できる。それでも、その違和感を逆手にとって、奈良原はスペインに全身全霊で没入していった。訪れた町や村で出会った人々のポートレートを中心とした「バヤ・コン・ディオス」のパートには、その出会いの歓びが刻みつけられている。

今回の展覧会で重要なのは、2019年8月に亡くなった勝井三雄が装丁・デザインした『スペイン 偉大なる午後』の製作のプロセスが丁寧に辿られていることである。ほぼ同世代の写真家とデザイナーとの出会いは、観音開きやコラージュ的な構成など、さまざまな意匠を凝らした華麗なブックデザインの写真集としてかたちをとった。奈良原が刊行してきた数々の写真集を、デザイナーとのコラボレーションの成果として捉え直すことも必要になってくるだろう。(追記:病気療養中だった奈良原一高は2020年1月19日に逝去した。)

2019/11/28(木)(飯沢耕太郎)

増山士郎展覧会「毛を刈ったフタコブラクダのために、そのラクダの毛で鞍を作る」

会期:2019/11/02~2019/12/01

Bギャラリー[東京都]

増山は10年ほど前から北アイルランドを拠点に活動するアーティスト。アイルランドには羊が多いが、かつては羊毛を採るために飼われていた羊も、現在では需要が減って食肉用になっているという。そこで増山は、捨てられてしまう羊毛を刈って昔ながらの技法でセーターを編み、それを裸の羊に着せるというプロジェクトを行なった。刈り取られた毛で編んだセーターを着せられて、羊は喜んだだろうか(たぶん迷惑だったに違いない)。展覧会には刈られる前、刈られた後、そしてセーターを着せられた羊の3点の写真が並んでいる。

次に増山は、羊に似たアルパカのいる南米ペルーに飛ぶ。アルパカが羊と違うのは首が長いこと。そこで増山はアルパカの首周りの毛を刈り、マフラーを編んで首に巻きつけた。これも3点セットの写真で見られる。最後に白羽の矢を立てたのが、タイトルにあるラクダ。ラクダといえば中東のヒトコブラクダが有名だが、ヒトコブは毛が短いので、ロン毛のフタコブを求めてモンゴルへ。ラクダは羊やアルパカとは違って乗り物として機能するので、刈った毛で鞍を制作。増山は実際にその鞍に乗って旅をした。写真の3点セットに加え、旅する映像、実物の鞍も出品し、これが展示のメインとなる。

アイルランドでは廃れてしまった毛織りの技法を復活させ、ペルーでは文明社会から切り離された高地で住人の協力をあおぎ、モンゴルでは遊牧生活をともにしながら自然と一体化できたという。未知の社会に入り込んで住人と協働するアート・プロジェクトでもあるが、やってることは自給自足というか、地産地消というか、一期一会というか、笑止千万というか……。意味を見出そうと思えばいくらでも見出せるが、ここはやはり笑い飛ばすのが礼儀かと。

2019/12/01(日)(村田真)

石内都展 都とちひろ ふたりの女の物語

会期:2019/11/01~2020/01/31

ちひろ美術館・東京[東京都]

写真家・石内都は28歳で写真家として活動し始めたときから、本名の藤倉陽子ではなく母の旧姓名である「石内都」を作家名として用いはじめた。むろん、母に対する敬愛のあらわれなのだが、それだけではなく、母ができなかったこと、やり残したことを引き継ぐという思いがあったのではないだろうか。石内は2000年の母の死の前後から「Mother’s」と題する作品を制作し始める。母の火傷を負った皮膚、遺された下着、口紅、靴などを撮影したこのシリーズは、広島の原爆資料館の所蔵品を撮影した『ひろしま』(集英社、2008)や、メキシコの画家、フリーダ・カーロの遺品を撮影した『Frida by Ishiuchi』(RM、2013)といった作品集に結びつくことになった。

今回、東京都練馬区のちひろ美術館・東京で開催された「石内都展 都とちひろ ふたりの女の物語」もその延長上の企画といえそうだ。石内は1916年生まれの母、藤倉都とほぼ同年代の、1918年生まれのいわさきちひろのワンピースや口紅などの遺品を、「Mother’s」と同様に自然光で、その色味やテクスチャーに気を配って撮影している。その作業を通して、まったく違った生涯を送った二人の女性の姿が重なり合うように見えてくる。藤倉都は18歳で大型2種の自動車免許を取得し、タクシー、トラック、ジープなどの運転手として働いていた。いわさきちひろは東京府立第六高等女学校卒業後、結婚を経て画家として自立することを目指し、絵本を中心に活動しながら独自の作品世界を切り拓いていった。遺品となった衣装の写真を媒介として、まだ女性の社会的な地位が低かった時代を精いっぱいに生き抜いた二人を結びつけようとする試みはとてもうまくいっていた。

少し気になるのは、「Mother’s」で確立された撮影のスタイルが、その後の作品でもほぼそのまま踏襲され続けていることである。衣装の持ち主である女性たちの固有性が、そのことでやや希薄になっているのではないかという気もしないではない。だが、逆に同じ撮り方にこだわることで、世代、国籍、社会的なバックグラウンドなどを超えた、女性性の表現のあり方が見えてくるのではないかとも思う。

2019/12/03(火)(飯沢耕太郎)

百々俊二『空火照の街』

発行所:Case Publishing

発行日:2019年11月

百々俊二は一貫して被写体と直接的に向き合いつつ撮影を続けてきた。そして、カメラの前にはつねに混沌とした人間たちのうごめきがある。そのことは、大阪のディープな街と人とを撮影して最初の写真集としてまとめた『新世界むかしも今も』(長征社、1986)から、東日本大震災後に日本海沿岸を8×10インチの大判カメラで撮影した『日本海』(赤々舎、2014)まで、まったく変わりない。その百々の新作写真集『空火照の街』におさめられているのも、いかにも彼らしい直写、直撃の写真群である。

百々は1983年にはじめてタイの首都、バンコクを訪れ、以来1991年まで計7回、2014年から18年までは年2回のペースで撮影を続けた。『空火照の街』には、そのあいだに6×6判の二眼レフカメラで撮影したモノクロームの写真群が、見開き、裁ち落としのページ構成でびっしりと並んでいる(ブックデザインは田中義久、山田悠太朗)。モノクロームへのこだわりについて、百々は写真集のあとがきの文章で以下のように述べている。

「モノクローム、黒白は、私の心にひそむ隠れた感傷を引き出してくれる。太陽の光と闇と、影、陰翳が色彩よりも存在感がある。[中略]暗室のプリント作業で好きなのは、現像液の中で印画紙に陽画として浮かび上がる水に滲む陰影を見る瞬間スリリングでたまらなく魅力的だ。それは撮影したときの記憶が、具体的なイメージとして立ち現れるからだ。」

この百々の言葉には説得力がある。たしかに、白黒の深みのある「陰翳」は、彼が被写体と対峙していたときの感情の起伏を、生々しく伝えてくれる。読者は、百々の視線と同化して、熱気でむせ返るようなバンコクの街を彷徨うことになる。タイトルの「空火照」(そらほでり)というのは、「空が赤く映えること。夕焼け」という意味だという。モノクロームの写真群から、夕焼けの赤を感じとってほしいという思いを込めたネーミングだろう。

2019/12/09(月)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)