artscapeレビュー

2020年04月15日号のレビュー/プレビュー

JR延岡駅前複合施設「エンクロス」/日向市駅と日向市庁舎

[宮崎県]

近年、地方都市の駅周辺で興味深いプロジェクトが増えている。それはおそらくイケていると慢心している東京に対し、地方都市が危機感をもっているからではないかと思うのだが、久しぶりに訪れた宮崎県では、2つの事例を見学した。ひとつは乾久美子による延岡駅周辺整備プロジェクト(2018)である。これは筆者と山崎亮がゲストキュレーターとして参加した「3.11以後の建築」展(金沢21世紀美術館、2014-15)でも出品してもらったように、住民とのワークショップを行なったものだ。

JR延岡駅前複合施設「エンクロス」の外観

また乾事務所は、類似したプログラムやスケールの施設を数多くリサーチし、デザインに反映している。筆者が訪問したときは、新型コロナウィルスの影響によって、天高のある 2階の図書スペースが封鎖され、普段のアクティビティは観察できなかったが、対照的に1階の低い天井など、それでも躯体と開口のリズムとプロポーションの美しさは堪能できる。もっとも、派手な建築ではない。国鉄時代につくられた駅舎の手前に、その空間を延長したかのようなデザインが特徴である。また駅前に昭和モダニズムの建築が多く、それらへのリスペクトも感じられた。

東西自由通路から2階の図書スペースを見る

広々とした「エンクロス」の開口部

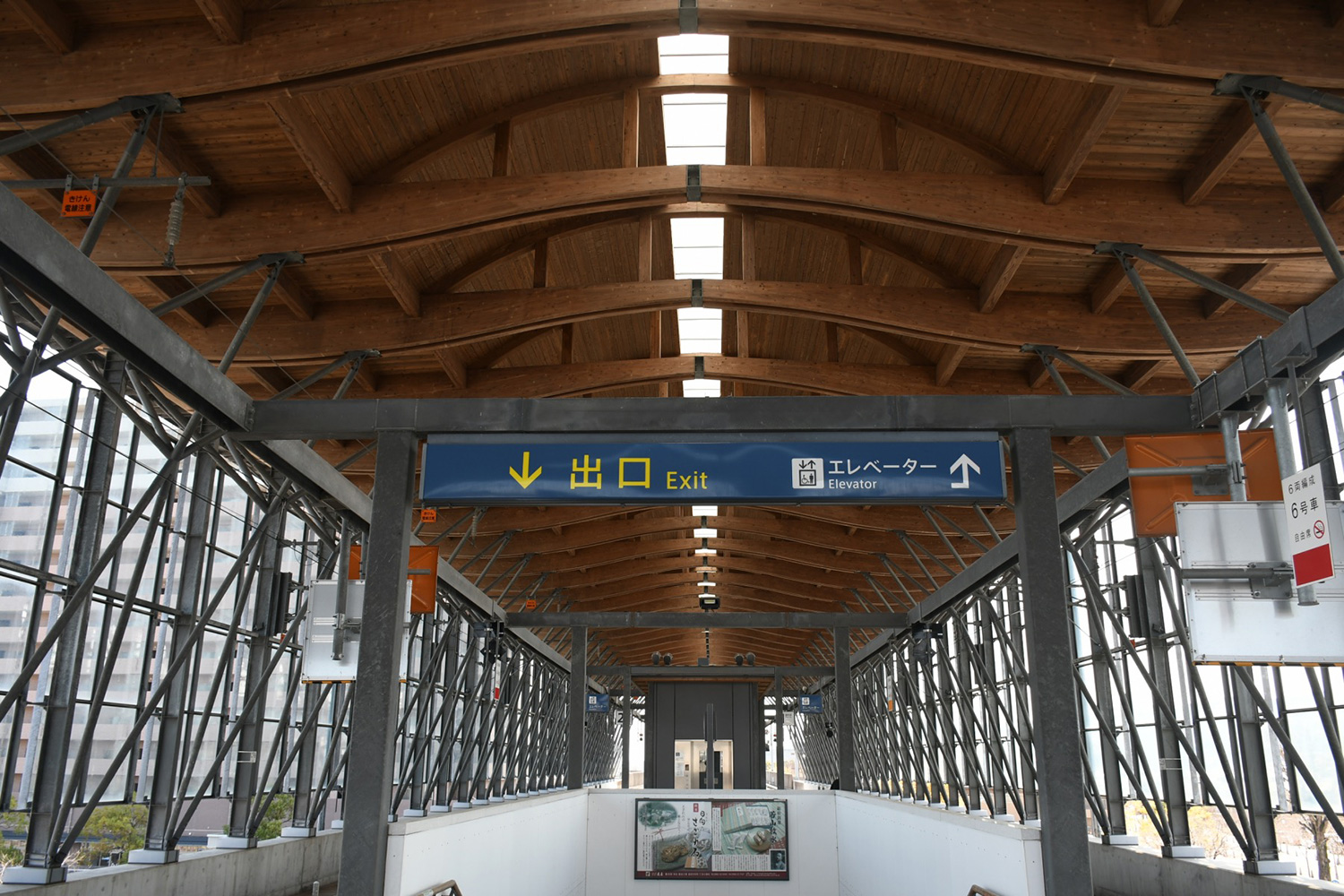

もうひとつが日向市駅(2008)と日向市庁舎(2019)である。いずれも内藤廣が設計したものだが、特に前者は建築だけでなく、様々なジャンルのデザイナーが入り、外構、ランドスケープ、ファニチャーまで一体となって、良好な環境を創出していた。また木材を積極的に活用したことも共通している。駅舎は表面の装飾ではなく、空間の質を決定する構造として使われているのだが、複数の主体が拠り所にできる要として地産の杉材を選び、それをどう合理的に使うかを探ったという。ちなみに、駅の近くの空き地に大型の模型が展示されていた。

日向市駅のプラットフォーム

日向市駅前の風景

また日向市庁舎は、室内の熱負荷を下げるよう、大きく庇をだし、日よけルーバーを設けている。結果的に四周にテラスを張りめぐらし、あちこちに「たまり」と呼ぶ、市民が自由に使える開放的なスペースが生まれた。おそらく、内藤は駅舎の成果が評価され、市庁舎の仕事につながったのだろう。ともあれ、木を使うから、日本的で素晴らしいという稚拙な論ではない。今の東京建築は退行しているのではないか。これらのプロジェクトは、東京の真似をしない地方建築の道を示している。

日向市庁舎の周囲に張り巡らされた「たまり」

日向市庁舎の外観

2020/03/18(水)(五十嵐太郎)

ジャパン・ハウスと日本文化会館の休館

ジャパン・ハウス、日本文化会館[イギリス、フランス]

新型コロナウィルスの感染拡大でロンドンのジャパン・ハウスが休館となり、4月16日にスタートする予定だった筆者監修による「窓学」展も延期が決定した。直接的な準備は1年以上、2017年の窓学10周年記念展のコンテンツを多く利用していることを踏まえると、数年以上かけて用意してきただけに残念である。一時は日本の方が危なく見られていたので、もし日本のスタッフが現地入りできなくても設営ができるかを検討していたが、その後ロンドンの方が状況が悪化し、館そのものが休館となったので仕方ない。会期は6月末までなので、それまでに復活できればよいのだが、最悪の場合、9月のロサンゼルス、来年3月のサン・パウロへの巡回にまで影響を及ぼすかもしれない。

ロンドンのジャパン・ハウスを巡回予定だった「窓学」の展示スタディ

「窓学」展示品の検討風景

また、これも筆者がキュレーションで関わる、5月13日開始予定だった現代日本の建築家展「かたちが語るとき」も、3月31日に延期が決まった。やはり、パリの日本文化会館が一時休館となったからである。10月にオルレアンのアーキラボへと巡回する予定だが、先が見えない。ちなみにこの企画は、もともとル・コルビュジエが改造した船、アジール・フロッタンで行なうつもりで始めたが、2018年にセーヌ川の増水によって船が沈没し、一度延期になったものである。またその前には、アジール・フロッタンの修復が、リーマン・ショックですでに大幅に遅れていた。したがって、ようやく展覧会が実現できると思っていた矢先の、今回のコロナ・ショックである。

他にも筆者が関わった展覧会では「インポッシブル・アーキテクチャー」展の最後の巡回先、国立国際美術館が休館となったため、2週間早く終わった。また未来都市を描いたSF映画のセレクションで関わった森美術館の「未来と芸術」展は、結局最後の1カ月がなくなった。それでも開催はできたのだから、まだマシなのかもしれない。設営はしたのに、結局オープンできないまま会期が終わり、誰も観ないままになった展覧会が存在することを知っている。現時点で、筆者が人前で喋る講演などの仕事は5つが延期となり、足を運ぶ予定だった演劇やコンサートは10件以上の延期や中止が決定した。このartscapeでとりあげるネタにも困るような状況だが、建築だけは旅行さえすれば見学できると思っていたが、今後は移動制限もかかるかもしれない。この状況であえてよいことを挙げるならば、なくても成立する会議や委員会がなくなったこと、原稿を書く時間がとりやすくなったこと、本を読む時間が増えることだろうか。

公式サイト:パリ日本文化会館「かたちが語るとき」 https://www.mcjp.fr/ja/agenda/quand-la-forme-parle-jp

ロンドン、ジャパン・ハウス巡回企画展「窓学」展 https://www.mcjp.fr/ja/agenda/quand-la-forme-parle-jp / https://www.japanhouselondon.uk/visit/coronavirus-update// https://madoken.jp/news/2020/03/6718/

2020/03/19(木)(五十嵐太郎)

地点『罪と罰』

会期:2020/03/20~2020/03/22

京都芸術劇場 春秋座[京都府]

原作小説の舞台、ロシアのサンクトペテルブルクにある国立ボリショイ・ドラマ劇場(BDT)から、劇場の所属俳優が上演するレパートリー作品として『罪と罰』の演出依頼を受けた地点の三浦基。2020年6月のロシア公演に先立ち、地点の俳優を中心とした日本人キャスト版が上演された。

長編小説の骨子を約2時間に抽出し、高利貸しの老婆とその妹を斧で殺害した青年ラスコーリニコフを中心に、彼の妹、金で結婚を買おうと言い寄る男、神への信心を説く母親、身代わりに罪を被ろうとする男、刑の軽減と引き換えに自首を勧める予審判事、そしてラスコーリニコフの自白を受け止める娼婦ソーニャらが織りなす人間関係のドラマが、ポリフォニックな発声と運動量によって紡がれていく。(ロシア語公演への引き継ぎということもあり)言葉遊びによるテクストへの介入と意味の脱臼は薄く、ダイジェスト的な要素が強く感じられたが、本作では俳優の身体運動と「階段」の舞台装置が特に目をひいた。俳優たちは台詞を発話しながら、あるいは無言のままで、ひたすら「歩行」に従事し、階段を昇降し続けるのであり、そこでは「ラスコーリニコフ」「ソーニャ」といった固有名詞は都市の匿名的な雑踏のなかにかき消されていく。「尾行」するように相手のあとをつけ、銃口の形をとった指を相手の頭に突きつける仕草や、「見てましたよ」「あなたですよ」という台詞の反復は、19世紀後半のロシアの裏さびれた街角を、匿名性と監視社会という現代に接続させていく。

[撮影:松見拓也]

[撮影:松見拓也]

「シラミを殺したって罪にはならない」と言いながら、ゴキブリを叩くように掌を床に打ち付けて転げ回るラスコーリニコフの姿は、神奈川県相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」での殺害事件の被告に死刑判決が下されたタイミングと重なったこともあり、独善的な優生思想と肥大したエゴを戯画として突きつける。川への投身自殺を思いとどまった彼が、ソーニャの厳しい弾劾を浴びながら、「自分は特別で、劣った存在とは違うことを証明するために殺害した」ことを認め、のたうちながら自らの頭に「斧を振り下ろす」動作を繰り返すラストの告白は圧巻だ。彼の告白が欺瞞から真実へと近づくにつれ、「背後の街」は彼から切り離されて奥へと遠ざかり、建物に面した「街路」は「川に架かる橋」に変貌し、何もない空虚な空間が出現していく。その空白を埋めるように執拗に鳴り響き続ける鐘の音。そして、強固な存在に見えた「街」は真ん中で二つに割れ、彼の論理と世界の崩壊を告げる。

[撮影:松見拓也]

また、終盤で語られる、彼が見た「夢」の挿話は、コロナ禍とのあまりにも偶然の一致を見せ、預言的ですらある。「アジアの奥地で発生した恐ろしい疫病が、ヨーロッパ全土へと広がってやがて全世界を侵蝕し、大地を浄化する使命を帯びた選ばれた人々だけが生き残る」という夢だ。ラストシーンで彼は、「誰かいませんか!」と虚空に呼びかけるが、応答する者はいない。それは、選別思想によって淘汰が行なわれたあとの死の沈黙なのだろうか。それとも、コロナ禍による「自粛要請」によってもたらされた「文化的な死」の黙示録的な沈黙の光景なのだろうか。

関連レビュー

地点『罪と罰』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年05月15日号)

2020/03/21(土)(高嶋慈)

安西洋之『「メイド・イン・イタリー」はなぜ強いのか?──世界を魅了する〈意味〉の戦略的デザイン』

発行所:晶文社

発行日:2020/02/25

本書は、イタリアが得意とするビジネス戦略を解き明かした一冊である。メイド・イン・イタリー、つまりイタリアの製品(主にファッション、食品、インテリアデザイン、自動機械)が、世界市場で存在感を発揮しているという事実に対し、著者は二つのキーワードを提示する。それは「意味のイノベーション」と「アルティジャナーレ」だ。両方とも聞き慣れない言葉かもしれない。前者は「モノやサービスがもたらす意味を変えること」で、必需性や利便性、機能性とは関係なく、言うならばユーザーが熱烈に愛してやまないモノやサービスを開発することである。後者は「職人的」を意味するイタリア語だ。この二つを得意としながら、イタリアの企業は「狭く深い」市場を開拓する。それは大量生産を基本とする米国や中国、ドイツなどの企業や産業とは対極的な手法である。

イタリアの紳士服をはじめ、スパークリングワイン「プロセッコ」、スローフード運動、ショパンピアノコンクールで公式ピアノの一社に採用されたというピアノ、ノートブランド「モレスキン」、イタリア北部の都市レッジョ・エミリアが行なう先進的な幼児教育など、本書で紹介するメイド・イン・イタリーの事例は幅広い。結局、ユーザーが熱烈に愛してやまないモノやサービスをつくるには、その開発者自身がまず欲しいと思うかどうかが問われる。自分が愛せないものを他人が愛せるのかという原点に行き着くわけだ。その点でイタリア人は「好き」「美しい」「おいしい」といった審美眼に長けているだけでなく、それを主張することをいとわないため、意味のイノベーションを実現しやすい。アルティジャナーレを重視する点と合わせ、実に人間的なビジネス戦略だと実感する。日本の企業がもっと積極的に学ぶべき点は、この意味のイノベーションだろう。本書ではその具体的な手法も説き明かされているので参考にしたい。

いま、イタリアと言えば、新型コロナウィルス感染者が世界でもっとも多い国のひとつとしても動向に関心が集まっている。そんなタイミングで出版された本書は、やや不運にも思えるが、一方でこのコロナ禍で見えてきたのは、イタリア人の文化や習慣、人間性だ。例えば三世帯同居率の高さや、身内や親しい人同士でのハグやキスの多さは、真偽のほどはわからないが、感染を広げた原因としても指摘された。しかしどんな苦境に陥っても、窓やバルコニーから身を乗り出して、皆で歌を歌い励まし合う姿を捉えた映像には心を打たれた。いずれもイタリア人の人間性を物語る一面ではないか。本書を読んで驚いたのは、イタリア人経営者のひとりが「ルネサンスの偉大なアーティストたちのDNAを引き継いでいる」と発言していること。どうやらイタリア人の多くにこうした自負があるようだ。この誇り高さにはまいった。

2020/03/27(金)(杉江あこ)

VOCA展2020 現代美術の展望─新しい平面の作家たち─

会期:2020/03/12~2020/03/30

上野の森美術館[東京都]

上野の美術館や博物館が2月末から次々と休館するなか、なんとか開催にこぎつけた「VOCA展」だが、最後の週末はやむをえず休館するというので、あわてて最終日に駆けつけた。同じような駆け込み組が多数いて入場制限されるんじゃないかと思ったが、やっぱりそんなことはなく空いてた。安心したけど、ちょっと寂しくもある。

今年のVOCA賞は、何百枚も重ねた写真を彫って作品にしたNerhol。田中義久と飯田竜太の二人のアーティストによるユニットで、ひとりがアイディアを練り、もうひとりが彫るから「ネルホル」と読むそうだ。同一写真ではなく連続写真を重ねて彫っていくため、部分的に時間の推移が読み取れる。いわば4次元の世界における写真ともいえるが、べつに錯視的なおもしろさを追求しているわけではなく、積層した時間を即物的に掘り起こしていくことで、イメージと物質の対比を際立たせようとしているようにみえる。確かにサブタイトルに謳われているように、「新しい平面の作家たち」ではある。

奨励賞は菅美花と李晶玉で、彼女たちも写真を用いた作品で受賞している。菅のほうは二人の女性が左右対称に並んだダブルポートレート。よく見ると二人は同一人物(作者自身)で、片方はホンモノ、片方は精密な人形だそうだ。修整が施されているので、どっちがどっちかほとんど見分けがつかない。ドッペルゲンガー、いやクローンというべきか。いまのデジタル技術を使えば、わざわざ人形をつくらなくてもできるはずだが、あえて人形にして並んで撮るところに菅の狙いがあるのだろう。でも修整をどんどん加えると、どちらも等しくヴァーチャルな存在に近づいていく。

李の作品は、巨大な競技場を前にひとりの女性がたたずみ、背後に赤い太陽が浮かぶ図。女性が着ている白い服は、1936年のベルリン・オリンピックに出場し、マラソンンの日本代表として金メダルを穫ったソン・ギジョン(孫基禎)の体操服だそうだ。背後の競技場はてっきり新国立競技場かと思ったら、ベルリンのオリンピアシュタディオンだという。さまざまな政治的意図を含んだ作品。

あと気になったものを2、3点。佳作賞の黒宮菜菜は、草花や雪が舞い散るような一見にぎやかな画面だが、よく見るとその奥に人物像が浮かび上がる。油彩にアクリル、さらにシルクスクリーンも併用し、重層的なイメージをつくり出すことに成功している。高山夏希はパネルに糸をびっしりと水平に張り、上から絵具を盛り上げた作品。一見、絵具がぐちゃぐちゃに混ざり合って汚らしく見えるけど、これが自然の風景を描いたものだとわかると、にわかに美しく感じられ、崇高ささえ漂ってくるから不思議だ。

今回いちばん感心したのは水木塁の作品。紙ヤスリのようなザラザラした画面に白い絵具が塗られ、上から記号のようなものが印されている。画面は紙ヤスリではなくスケボーの表面に使う素材で、絵具は道路用の塗料、記号は工事関係者が使う符号だそうだ。つまりこれ、道路に描いたストリート絵画をはがして垂直に立てたようなもの、ともいえるが、推薦者の遠藤水城氏によれば「絵画の道路化」だという。これは納得。

2020/03/27(金)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)