artscapeレビュー

2024年02月15日号のレビュー/プレビュー

中藤毅彦「DOWN ON THE STREET New York」

会期:2024/01/19~2024/02/01

ニューヨークは写真家たちにとって特別な街といえる。ウィージー、ウィリアム・クラインから、ソール・ライターや森山大道に至るまで、カメラを手にこの街の路上を徘徊し、スナップショットを撮影していった写真家たちの厚みのある写真群は、写真史的な記憶として堆積している。中藤毅彦も1990年代からニューヨークを訪れ、折に触れて撮影を続けてきた。今回のSony Imaging Gallery 銀座の個展では、そのうち64点を抜粋して展示していた。

ここ30年あまりのあいだに、ニューヨークは9・11同時多発テロなどで大きな変化を被り、写真の世界もアナログからデジタルへの転換が進んだ。にもかかわらずというべきか、中藤の写真を見ていると、そのたたずまいがあまり変わっていないように感じる。人、モノ、建物とのアマルガム的な絡み合いのあり方がほぼ同じなのだ。中藤自身の、黒白のコントラストの強い画面へのこだわりが、同質のニューヨークのイメージを呼び寄せているともいえる。だが、それだけではなく、ニューヨークの街自体が、その根幹においては、それほど変わっていないのではないだろうか。中藤の写真には、「現実のニューヨークを越えた『都市』の象徴でもあり『鏡の向こう側』にあるもうひとつの世界」がたしかに写り込んでいる。その「もうひとつの世界」こそ、写真家たちの視線の先に浮かび上がる、普遍的なニューヨークの像なのだろう。

なお現在、彼のニューヨークの写真群を集大成した160ページの写真集『DOWN ON THE STREET』(ギャラリー・ニエプス)を制作中とのこと。4月には刊行予定というそちらも楽しみだ。

中藤毅彦「DOWN ON THE STREET New York」:https://www.sony.co.jp/united/imaging/gallery/detail/240119/

2024/01/31(水)(飯沢耕太郎)

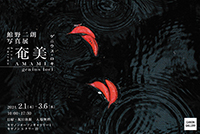

館野二朗「奄美 ゲニウス・ロキ」

会期:2024/02/01~2024/03/06

キヤノンオープンギャラリー1[東京都]

館野二朗は2016年の冬にはじめて奄美大島を訪れた。そこで「普段では感じることがないような不思議な魅力」に気がつく。それ以来、何度も奄美に通って撮影した写真から、大判プリントを含む22点に絞り込み、動画映像とともに展示したのが今回の個展である。

館野は撮影を続けながら、奄美の魅力とは何なのかと考え「自然が自然として生きるために大事なものを何ひとつ失わず、そのままの姿で息づいているところにある」という結論に至る。たしかに、彼の写真に写り込んでいる、植物、岩、水、さらにそれを包み込んでいる光や大気のすべては、原初以来の「そのままの姿」を保って千変万化し、みずみずしく息づいているように見える。それぞれの土地には、それぞれの固有の成り立ち=ゲニウス・ロキ(地霊)が備わっているのだが、奄美ではそれが他の場所以上にくっきりと顕れているのではないだろうか。一つひとつに神が宿っているのだという、海から突き出た岩礁を撮影した写真群など、その周辺の環境の描写も含めて、まさに奄美のゲニウス・ロキが立ち上がってきているように感じた。

ただゲニウス・ロキは、もともと、自然環境だけでなく、歴史、文化なども包含する概念である。館野の今回の仕事は、その住人たちの営みも含めたより総合的な奄美撮影のプロジェクトとして展開していく可能性も感じる。今後も撮影を続け、ぜひ写真集としてまとめていってほしい。

館野二朗「奄美 ゲニウス・ロキ」:https://personal.canon.jp/event/photographyexhibition/gallery/tateno-amami

2024/02/01(木)(飯沢耕太郎)

阿部公彦『事務に踊る人々』

発行所:講談社

発行日:2023/09/19

タイトルからは想像しづらいかもしれないが、本書はれっきとした文芸批評である。しかも「事務」という、世間的にはもっとも「文学」から遠いと思われている営みから出発して、文学に新たな光を投げかける野心的な試みである。著者・阿部公彦(1966-)のよき読者からすれば、これまで「凝視」「即興」「スローモーション」といった主題をテーマに古今東西の文学を論じてきた著者が、今度は「事務」という前代未聞のテーマに取り組んだ──そのような感慨とともに本書を紐解くだろう。

とはいえ本書には、不要に肩肘張ったところはまったくない。出だしからしてユーモラスだ。著者は「本書を通し、現代の社会で不当に軽視され、嫌がられ、時には蔑まれさえしてきた事務の営みについて、再考したい」という(2頁)。かといって、著者は事務をただ賛美するのでもない。本書をつらぬくひとつのテーゼがあるとすれば、それはわれわれが事務を疎んじつつも、どこかで事務の魅惑に取り憑かれてきた、ということである。こうした事務をめぐる愛憎は、近代以降、大なり小なり事務仕事に関わらざるをえなくなった人々にひろく共有されてきたものだろう。想像してみてほしいのだが、あなたがたとえ事務職についていなくとも、公私にわたるさまざまな事務手続きなしに社会生活を送ることなど、ほとんど不可能である。その意味で、本書の想定読者はすべての現代人であると言っても過言ではない。

夏目漱石の事務的な思考、事務仕事とも深く関わる「注意」という主題、トマス・ハーディの記録癖、チャールズ・ディケンズの事務に対する呪詛……などなど、本書の話題はきわめて多岐にわたる。文芸誌『群像』での連載ということもあってか、時には小川洋子や西村賢太といった現代作家の作品論が顔をのぞかせたりもする(とりわけ三島由紀夫とその父・梓の関係を軸とする終盤の展開はスリリングである)。「事務」という言葉の懐の広さにも助けられながら、本書はまさに書名のごとく、さまざまな話題を踊るような足取りで踏破する。

基本的に、事務仕事というのはごくありふれたものであるがゆえに、つまるところそれは何なのかと問う機会は稀である。かといって「事務仕事の本質とは……」と大上段に構えるのも、どこか滑稽な印象を免れない。ひるがえって本書は「事務(仕事)」を「文学」の問題として捉えることで、この対象に批判的に接近することを可能にした。わたしが真に批評的な営みだと思うのは、まさしくこうした類の仕事である。

2024/02/05(月)(星野太)

時津剛「BEHIND THE BLUE」

会期:2024/01/23~2024/02/05

ニコンサロン[東京都]

1976年、長崎市生まれの時津剛は、1994年に大学進学のために上京し、以来、東京とその周辺に住んでその変化を見続けてきた。1996~98年には、新宿駅西口の地下道にあった、ホームレスの住人たちの「ダンボール村」を撮影していたのだという。2015年から撮影を開始したという今回の「BEHIND THE BLUE」は、いわばその続編というべきシリーズで、多摩川沿いの河川敷にブルーシートで覆った仮設の「小屋」を建てて住みついている人たちと、彼らを取り巻く環境とを、丁寧に、時間をかけて撮影している。

やや距離をとって、あくまでも客観的な視点で撮影された写真群には、「小屋」の住人たちとその周囲の環境がしっかりと写り込んでおり、とかく「見えない存在」として無視されてしまう彼らの生のあり方がじわじわと浮かび上がってくる。地面に置いてある靴、中古の自転車や電化製品などの持ち物、コンクリートに記されたメッセージ、草むらに落ちていた聖画など、一見住人たちとはかけ離れた存在が、逆に雄弁に何ごとかを語りかけてくるようにも感じられる。写真展に合わせて、同名の写真集(私家版)も刊行されており、とてもよくまとまった労作だった。ただ、今回の展示や写真集では、時津がなぜ本シリーズを撮り始め、そこで何が見えてきたのかが、明確に表明されていないように感じた。むしろ長めのテキストが必要になるのかもしれない。文章と写真とがうまく融合すれば、そこから伝わるメッセージはより強く、説得力を持つものになるのではないだろうか。

時津剛「BEHIND THE BLUE」:https://www.nikon-image.com/activity/exhibition/thegallery/events/2024/20240123_ns.html

2024/02/05(月)(飯沢耕太郎)

石原友明「サッケード残像」

会期:2024/02/01~2024/02/29

MEM[東京都]

石原友明はこのところ、自らの身体が現実世界と接触するときに生じるブレや軋轢をテーマにした作品を発表し続けてきた。今回のMEMでの個展では、眼球の無意識の運動(サッケード)を取り上げて作品化している。

「不安定な眼」と題する作品では、スラックラインという、その上でポーズをとったり、渡ったりしてバランス感覚を楽しむ遊びに使用する幅広のベルト上に、3台のスライド・プロジェクターが設置されている。自動的にループするように設定されたプロジェクターには、石原自身の眼球のクローズアップ、ベルトを渡っている彼自身を、角度を変えて撮影した2本の動画がセットされ、その画像を壁面に投影していた。画像が切り替わるたびに、その振動がベルトに伝わって、壁の画面は常に上下に揺れ動いている。それを見続けていると、船酔いをしそうにも感じてしまう。

「眼投げ。」と題するもうひとつの作品では、360度撮影できる球形のカメラを空に放り投げ、それをふたたび受けとめるまでを、スローモーションの動画で撮影していた。こちらも、不安定に揺れ動く画像が、なんともいえない居心地の悪さを醸し出していた。

さまざまなバイアスを加えることで、それまで気づかなかった、自らの身体の物質としての異様さ、不気味さが、驚きをともなって浮かび上がってくる。石原の文字通り体を張った果敢なパフォーマンスによって、映像表現による新たな人間像がかたちをとり始めているようにも思える。

石原友明「サッケード残像」:https://mem-inc.jp/2024/02/01/ishihara2024/

2024/02/07(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)