artscapeレビュー

2024年02月15日号のレビュー/プレビュー

三浦和人「分からないのでトライする写真たち108展」

会期:2024/01/18~2024/01/30

楽風[埼玉県]

潮田登久子、牛腸茂雄、関口正夫、佐治嘉隆とともに、東京・恵比寿のギャラリーMEMの「『現代ストレート写真』の系譜」展(2023年12月6日〜2024年1月28日)に参加した三浦和人が、さいたま市浦和区のギャラリー楽風では、新作を中心とした意欲的な写真展を開催した。特徴的なのは、作品がすべてカラー写真でプリント(デジタル画像を銀塩画像に置き換えるラムダプリント)されていることで、これまで主に発表してきたモノクローム写真と比較して、よりヴィヴィッドに現代都市の断面が切り出されているように感じた。

三浦の写真を見ると、あらためて、事物を定着し、探求する手段としてのスナップショットの有効性に瞠目させられる。さまざまなモノがひしめき、思いがけない出来事が起きる都市の街路における人々のふるまい、そこに発生する出会い、絡み合い、乖離の諸相が、鮮やかに切り取られ、見る者に「これは何?」という謎を問いかけてくる。写真を通じて、被写体、撮影者、観客とのあいだの「会話」が成立し、そこから、これまで見過ごしてきた世界のあり方を読み解く思考が芽生えていく。三浦は1960年代半ばに桑沢デザイン研究所で学んだ頃から、そんなスナップショットの作法を、長い時間をかけて磨きあげてきた。しかも、その探究はまだ道半ばであり、これから先も続いていくのだという。まさに「分からないからトライする」という実践の成果が、あえて108枚にしたという写真群によって見事にかたちをとっていた。

関連レビュー

「現代ストレート写真」の系譜 第二部|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2024年2月15日号)

「現代ストレート写真」の系譜|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2023年12月15日号)

2024/01/20(土)(飯沢耕太郎)

野村浩「Painter」

会期:2024/01/20~2024/02/18

POETIC SCAPE[東京都]

東京・中目黒のPOETIC SCAPEでの野村浩の展示も、今回で11回目だという。いつでも手を変え品を変えて、多彩かつ精緻な思考実験を形にした作品を見せてくれるのだが、今回は新作のコミック物語本『Painter』(go passion)に登場するキャラクターたちが制作したという設定で、野村が描き下ろした絵画を中心にした作品群が出品されていた。

野村は2018年に同様のコンセプトで『CAMERAer』(go passion)と題する作品集を刊行している。今回も『CAMERAer』のキャラクターの何人かが再び登場しており、『Painter』はその続編といえるだろう。前回は「写真論」を俎上に載せていたのだが、今回はその領域が「絵画論」にまで拡大した。しかし写真と絵画との異質性よりは、むしろ共通性、相互作用性が強く打ち出されており,それは写真作品と絵画作品を並行して発表し続けている野村自身の作家としての姿勢にも合致している。さらに清水穰が力のこもった解説「点と面、写真と絵画の組模様(アントルラック)」を寄せた別冊が付録としてつくなど、内容的にもより充実したものになっていた。

一見すると、写真という領域からはみ出した活動を展開しつつあるように思える野村だが、彼の本質的な立場はあくまでも「写真家」だと思う。ただ、彼は常に写真の表現力を狭い範囲に閉じ込めるのではなく、開かれたメディアとして拡張しようとしている。玉手箱から次に何が飛び出してくるのかはわからないが、まだまだ面白い隠し玉がありそうだ。

野村浩「Painter」:https://www.poetic-scape.com/#exhibition

2024/01/24(水)(飯沢耕太郎)

金川晋吾「ハイムシナジー」

会期:2023/01/25~2024/02/11

コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]

年2回刊行のペースで着実に読者層を拡大してきた雑誌『写真』(ふげん社)の第5号が刊行された。今回の特集テーマは「フェイス/FACES」で、その刊行記念展として、コミュニケーションギャラリーふげん社では、巻頭作家のひとりの金川慎吾の個展が開催された(もうひとりの巻頭作家のRyu Ikaの展示は2月15日~3月3日)。

金川はこれまで、失踪を繰り返す父親や、長年行方不明になっていた叔母さんなど、近親者の、やや奇妙な人間像に迫るポートレート作品を主に発表してきた。だが、今回は自分自身を被写体として取りこむとともに、より身近な人間関係の機微にカメラを向けている。

タイトルの「ハイムシナジー」というのは、自身が5年前の2019年から暮らし始めた住居の名称であり、そこでは女─男─男という3人による同居生活が営まれている。その「文ちゃん」と「玲児くん」と金川本人の3人に加えて、2022年からは「泰地くん」というもうひとりの男性と共に過ごす時間が増え、写真には彼ら4人の姿がさまざまなかたちをとって写り込むことになった。男女4人の関係というと、どうしても精神的、肉体的な葛藤が付きまとうと思われがちだが、金川の写真はその予想を大きく裏切るものになった。全裸のヌードなどもあるのだが、彼らを取り巻く空気感は、のびやかで居心地がよさそうだ。

かつて、アメリカの女性写真家のナン・ゴールディンは、『The Ballad of Sexual Dependency』(1986)で、「性的依存」を基調とした男─女、男─男、女─女のカップルのあり方を「拡大家族」として描き出した。だが、金川の「ハイムシナジー」にはゴールディンの写真のような焦燥感、緊張感はまったく感じられない。既成の「家族」のあり方を解体/構築しているのは同じだが、その方向性がかなり違ってきているのだ。性愛をベースにするのではない、かといってそこから目を背けるのでもない、新たな、未知の人間関係をどのように作っていくのかを、説得力をもって示唆する写真群といえるだろう。

金川晋吾「ハイムシナジー」:https://fugensha.jp/events/240125kanagawa_ryu/

関連レビュー

雑誌『写真』vol.3「スペル/SPELL」刊行記念展 川田喜久治「ロス・カプリチョス 遠近」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2023年02月15日号)

2024/01/25(木)(飯沢耕太郎)

和田誠 映画の仕事

会期:2023/12/12~2024/03/24

国立映画アーカイブ[東京都]

「好きこそ物の上手なれ」とは、まさに和田誠のことではないかと本展を観て思った。2019年に逝去した和田は、日本を代表するグラフィックデザイナー・イラストレーターであったが、映画監督の顔ももっていた。これは彼の映画にまつわる仕事に焦点を当てた展覧会である。驚いたのは、駆け出しのデザイナーとして広告制作会社に勤めていた頃、本業の傍で、日活名画座から映画ポスターの制作を無報酬で請け負っていたという事実である。それが、映画少年として育ってきた彼が映画の仕事に携わるようになった第一歩だった。無報酬なのに、いや、無報酬だったからこそ存分に力を発揮できたのか。そのときの映画ポスターの数々を観ると、とても良い仕事をしているのである。力強い筆致のイラストレーションを際立たせながら、全体的に引き算の手法でまとめており、名画座に相応しい文化的な薫りがどこか漂っていた。

和田誠作「国立近代美術館『アメリカ映画史講座 チャップリンの歩み』」ポスター(1959)国立映画アーカイブ所蔵

和田誠作「国立近代美術館『アメリカ映画史講座 チャップリンの歩み』」ポスター(1959)国立映画アーカイブ所蔵

良い仕事をすれば、それが営業の種になるのは必然で、彼は別の映画ポスターや映画専門誌などで仕事の機会を増やしていく。そして、極めつけが映画監督だ。グラフィックデザイナーやイラストレーターが本業で、映画監督に挑んだというマルチクリエーターは後にも先にも和田誠をおいてほかにはいない。もちろんコマーシャルフィルムやコンセプトムービーのような映像制作に携わるマルチクリエーターはほかにもいるだろう。しかしながら、そうした類の映像と映画とはまるきり違う。映画はエンタテインメントだ。そこには「好きこそ物の上手なれ」的な情熱がなければ、面白い作品はつくれないだろう。

和田誠画『巴里のアメリカ人』(2011)画像提供:和田誠事務所

和田誠画『巴里のアメリカ人』(2011)画像提供:和田誠事務所

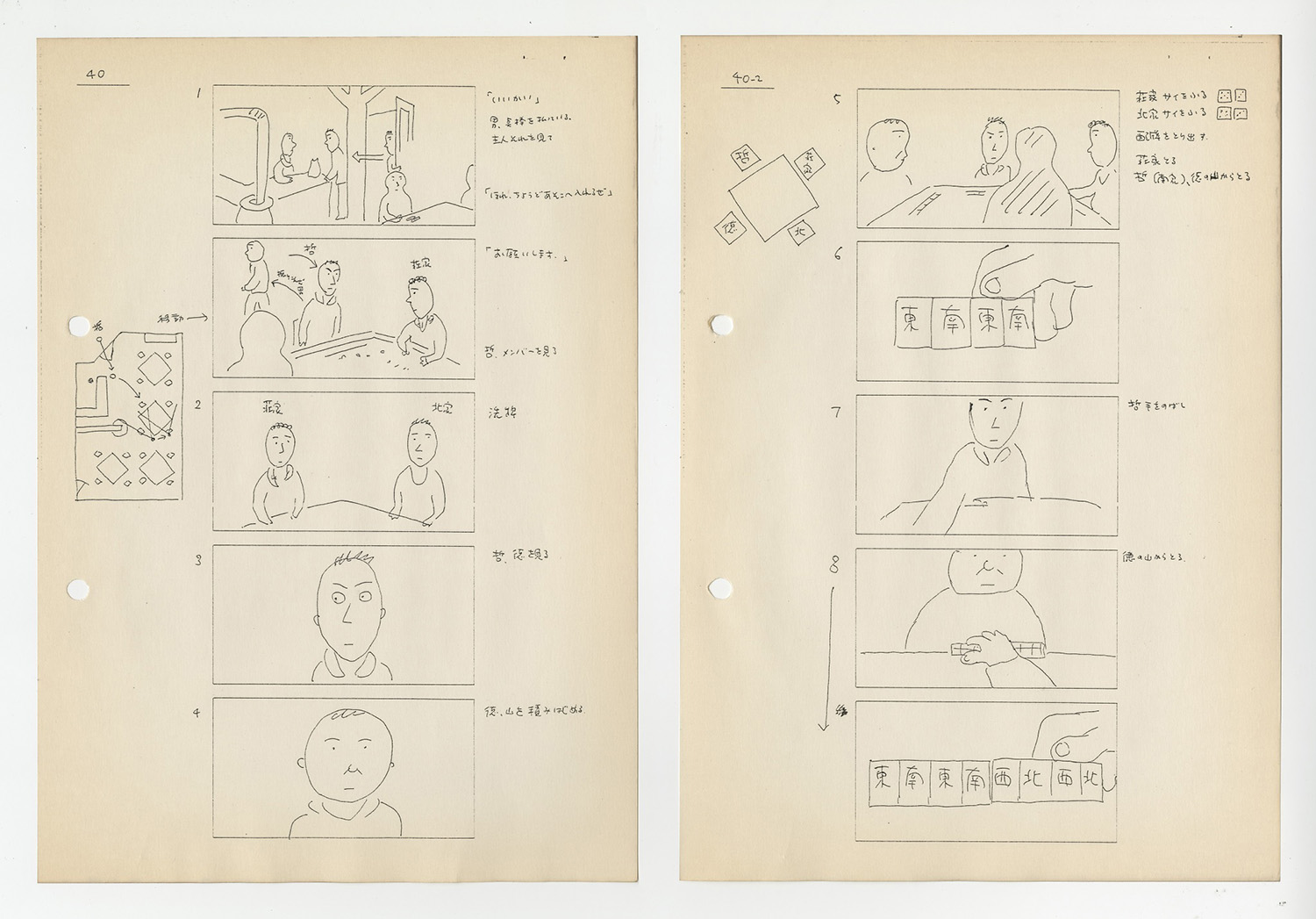

和田が監督を務めた映画『麻雀放浪記』(1984)と『快盗ルビイ』(1988)をかつて観たことがあるが、どちらも毛色のまったく違う作品で、そこに彼の器用さを垣間見ることができる。映画業界にどっぷりと浸かった人ではない、異色の分野からメガホンを取ることで生まれるクリエーションがある。彼が生んだ何本かの映画作品は、映画ファンとしての純粋な熱意と、デザイナーならではの洗練さが掛け合わさった良質な実験作と言える。

『麻雀放浪記』(1984、和田誠監督)絵コンテ[複製]個人蔵(澤井信一郎氏旧蔵)

『麻雀放浪記』(1984、和田誠監督)絵コンテ[複製]個人蔵(澤井信一郎氏旧蔵)

和田誠 映画の仕事:https://www.nfaj.go.jp/exhibition/makotowada2023/

2024/01/27(土)(杉江あこ)

PERFECT DAYS

会期:2023/12/22

TOHOシネマズシャンテほか[全国]

近年、ウェルビーイングという言葉が注目されている。これは肉体的にも、精神的にも、社会的にもすべてが満たされた状態を指す。本作を観ていて、この言葉がふと浮かんだ。役所広司が演じる主人公は、東京・渋谷で公共トイレの清掃員として働く男である。いわゆる3Kのブルーカラーで、決して裕福とは言えない独り身の暮らしを送っているにもかかわらず、なぜだか満たされているように見えるのだ。毎日、日が昇る前に目を覚まし、薄い布団を畳み、身支度と植木の手入れを済ませて、駐車場の自動販売機で缶コーヒーを買い、仕事道具を積んだミニバンに乗る。その動きには無駄がいっさいない。もう何十年と続けているルーティーンであることを想像させる。そんな男の淡々とした日々を通して描かれるのは、小さな喜びや驚き、人間関係などである。

監督:ヴィム・ヴェンダース

脚本:ヴィム・ヴェンダース、高崎卓馬

製作:柳井康治

出演:役所広司、柄本時生、中野有紗、アオイヤマダ、麻生祐未、石川さゆり、田中泯、三浦友和

製作:MASTER MIND 配給:ビターズ・エンド

2023/日本/カラー/DCP/5.1ch/スタンダード/124分 © 2023 MASTER MIND Ltd.

一見、ストイックな暮らしに見えて、彼にもささやかな楽しみがある。仕事へ向かう途中に車内でカセットテープを通して聴く昔の音楽、昼休みにフィルムカメラで撮る樹木や木漏れ日、仕事終わりに一番乗りで入る銭湯、いつもの大衆居酒屋で飲むチューハイ、就寝前の読書、そして休日に通う古本屋や美人ママのいるスナック……。身の丈に合った暮らしに納得し、つねに几帳面で、品良く振る舞えるのはなぜなのか。その理由を解き明かすヒントとして、物語の中盤で登場する姪と妹の存在から彼の出自を思わせる会話が交わされる。結局、ウェルビーイングとは自己が生み出すものであり、それはどんな境遇であろうと、自分の心持ちや姿勢次第でいくらでも可能であることをこの男が証明している。

もともと、本作は世界的な建築家やクリエイターらが東京・渋谷の公共トイレを個性的な空間に改修していく「The Tokyo Toilet」プロジェクトをきっかけに生まれた企画で、依頼を受けたヴィム・ヴェンダースが映画監督を務めたのだという。こうした社会課題への取り組み方があるのかという学びにもなったと同時に、さすがはヴィム・ヴェンダースというべき映画のクオリティで、カンヌ国際映画祭での受賞やアカデミー賞でのノミネートもすでに取り沙汰されている。

PERFECT DAYS:https://www.perfectdays-movie.jp

関連レビュー

ヴィム・ヴェンダース『PERFECT DAYS』|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2024年01月15日号)

2024/01/28(日)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)