artscapeレビュー

2019年07月15日号のレビュー/プレビュー

モダン・ウーマン─フィンランド美術を彩った女性芸術家たち

会期:2019/06/18~2019/09/23

国立西洋美術館[東京都]

「松方コレクション展」を見た後で常設展を訪れたら、やっていた。フィンランドの女性芸術家たちによる絵画、版画、彫刻、素描などの展示。なぜフィンランドなのかといえば、日本との外交関係樹立100周年だからだそうだが、なぜ女性だけなのかといえば、なんでだろう? もうひとつ気になったのは、サブタイトルに「フィンランド美術を彩った」とあること。「築いた」でも「背負った」でもなく、「彩った」のは女性だからか? やはり「築いた」り「背負った」りしたのは男性芸術家たちなのか? ぼくはフェミニストではないし、おそらく事実上「築いた」というより「彩った」のだろうけど、ちょっと引っかかる。

出品作家はだれひとり知らないが(男性作家も知らない)、作品はある意味とても興味深かった。それは描かれたものが、自画像をはじめ母子像や家族の肖像、日常生活、風景など身近なモチーフばかりであること、逆に、戦争画や歴史画といった重くて勇ましい大作が皆無であることだ。フィンランドでは19世紀半ばに設立された最初の美術学校が、当時としては珍しく男女平等の教育を奨励したというが、あまり効果はなかったようだ。時代的には彼女たちより少し前のメアリー・カサットやベルト・モリゾら印象派の女性画家たちが、やはり子どもや友人、身近な風景しか描かなかった(描けなかった)のと変わりがない。女性の社会進出が著しい北欧のフィンランドでさえ、1世紀前はこんなもんだったのだ。「彩った」と書かざるをえないゆえんだろう。

2019/06/21(金)(村田真)

ヒューマンライツ&リブ博物館─アートスケープ資料が語るハストリーズ

会期:2019/06/14~2019/07/12

京都精華大学ギャラリーフロール[京都府]

1990年代初頭、「ダムタイプ」のメンバーやギャラリスト、演劇プロデューサーらが京都で設立したシェアオフィス「アートスケープ」。92年に古橋悌二がHIV感染を告白したことを機に、美術家や活動家、学生らがアートを通してエイズやセクシュアリティ、ジェンダー、人権について訴える社会運動の拠点となった。その関連資料を中心とした「架空の博物館」の構想が、本展タイトルの「ヒューマンライツ&リブ博物館」である。男性中心主義的な視点で語られてきた「歴史(His=彼の story=物語)」に対し、女性の視点から捉え直すべきだとする造語「Herstory」を拡張的に捉え、「既存の性を越境しようとする人々の物語」として読み直している。

「#そして私は誰かと踊る」(アートスケープ資料編纂プロジェクト)というコレクティブが、ビデオ、スライド、紙資料のデジタル化、インタビューを行ない、アーカイブ化と展示公開を進めてきた。古橋悌二の映像インスタレーション《LOVERS―永遠の恋人たち》(1994)の修復を2016年に京都市立芸術大学芸術資源研究センターが企画したことを発端に、エイズ危機を含む当時の文脈を明らかにする必要性から、同センター研究員の石谷治寛が、資料を保管していたブブ・ド・ラ・マドレーヌ(ダムタイプ《S/N》パフォーマー)に相談し、資料のアーカイブ化を行なった。2018年には、森美術館にて椿玲子との共同企画で「MAMリサーチ006:クロニクル京都1990s─ダイアモンズ・アー・フォーエバー、アートスケープ、そして私は誰かと踊る」展を開催。「そして私は誰かと踊る(And I Dance with Somebody)」は、AIDSの頭文字をクラブカルチャーと接続させて肯定的に読み替えた言葉遊びであり、94年に横浜で開催された「第10回国際エイズ会議」のキャッチフレーズとして使用された。

[撮影:石谷治寛 写真提供:京都精華大学ギャラリーフロール]

資料展示の軸として視覚的にも見応えがあるのは、アートスケープを拠点として展開された、「エイズ・ポスター・プロジェクト(APP)」と「ウィメンズ・ダイアリー・プロジェクト」である。APPでは、エイズを身近な問題と感じたダムタイプのメンバーや友人らが、HIV感染者への差別や偏見に抗議し、エイズについての啓発活動を行なった。国際エイズ会議への参加に加え、日本の行政が制作した既存の啓発ポスターを疑問視し、望ましいポスターを自分たちでつくるため、海外のポスターを収集した。APPが問題視した当時の日本の啓発ポスターには、「愛する人を守るために」といった漠然とした標語、骸骨化した赤ん坊のイラストに添えられた「未来に絶望を残さない」という文言、海外で買春するサラリーマンへの揶揄など、ポスター自体が差別を再生産する構造や「エイズ=外国人やセックスワーカーなど『見えない人々』の問題」とする排除の構造が透けて見える。一方、APPの制作物には、支援団体の連絡先やセーフ・セックスの方法など当事者が必要な情報を掲載。収集した国内外のポスターが壁を覆い尽くすように展示された。

[撮影:石谷治寛 写真提供:京都精華大学ギャラリーフロール]

また、「ウィメンズ・ダイアリー・プロジェクト」では、女性のためのスケジュール手帳を、96年版から2010年版まで制作した。「ジェンダー」「セクシュアリティ」「エイズ」「家族」「働き方」「老い」などのトピックについて、10~20名の編集メンバーの率直な「声」がイラスト付きで日毎に掲載されている。コンテンツの構成は、アートスケープでのワークショップで検討された。フェミニズムの視点が強く打ち出され、「女性は性について語るべきではない」という内面化された規範に対するアンチが浮かび上がる。

また、当時のクラブシーンやゲイカルチャーの象徴的存在として、ドラァグクイーンに関する資料も展示された。「女装」「ニューハーフ」ではなく、女性性を誇張的にパロディー化し、「性別」という概念の越境者としてのドラァグクイーンを配置した。

展示全体を貫くのは、女性や性的マイノリティに対して、(性)差別を再生産する支配構造に対する強いアンチの姿勢だ。他人に領有されないという意味では最もプライベートである一方、他者との関係において形成されるという意味では限りなく社会的なものとしてある「性」。それを管理しようとする力は、ヘテロセクシャルの男性中心の支配体制の温存と強化、そして「マイノリティ」の抑圧や排除、不可視化に他ならない。本展は、「90年代京都のアートシーンの歴史化」という意義を超えて、世界的な「#Me Too」の潮流や性的マイノリティの権利運動などと呼応し、極めて同時代的な意義をもつ。また、過去の人権運動で用いられたプラカードやバナーを再現したものや、現在の日本でのLGBTQパレード、セックスワーカーの人権活動、大阪入国管理局の人権侵害の抗議活動で用いられたプラカードや横断幕を展示したコーナーは、香港でのデモとタイムリーに呼応する。本展全体を通して、女性の人権擁護、性的マイノリティの権利運動、抑圧的な政治権力への抵抗など「現在」の同時多発的な状況と、「90年代の京都」が結びつく場が立ち上がっていた。

関連記事

メディアから考えるアートの残し方 後編 歴史の描き方から考える──展示、再演、再制作|畠中実/金子智太郎/石谷治寛:トピックス(2019年04月01日号)

2019/06/22(土)(高嶋慈)

LOEWE FOUNDATION CRAFT PRIZE

会期:2019/06/26~2019/07/22

草月会館[東京都]

先日、取材したパリのサロン(展示・商談会)「レベラション」でブースを構え告知していたのが、この「LOEWE FOUNDATION CRAFT PRIZE(ロエベ ファンデーション クラフト プライズ)」だった。レベラションと同じく、同プライズでも核とするのがクラフトの進化である。ロエベ財団ではこれを「モダンクラフト」や「コンテンポラリークラフト」と称しているが、レベラションが提唱する「ファインクラフト」とおそらく同義だろう。工芸作家が素材を重んじ、卓越した技術で、芸術的価値を生み出す。いま、こうしたムーブメントが世界中で起きていることを改めて感じた。

同プライズは2016年にロエベ財団が立ち上げたもので、今年で3回目を迎える。100以上の国から工芸作家やアーティストの応募があり、2500点を超える作品が集まった結果、ファイナリスト29人の作品が選出され、展覧会として発表された。会期前日には29人のなかから大賞1人と特別賞2人が選ばれ、盛大なセレモニーも行なわれた。そして大賞と特別賞の各1人がいずれも日本人だったことが話題にもなった。

©Loewe Foundation Craft Prize 2019

大賞を受賞した石原源太の作品《Surface Tactility #11》(2018)は、伝統的な乾漆技法でつくられた有機的な物体である。デコボコとした形状は、スーパーマーケットで売られている網に入ったオレンジの塊がモチーフとなったそうだ。しかしその身近なモチーフとは相反して、何層にも塗り重ねられ、艶やかに磨かれた漆は不思議な魅力を湛え、見る者を惹きつける。このように「伝統を進化させ、革新的であること」、また「芸術的な指針を示していること」が応募作品の要件であり、評価の対象なのだ。日本には優れた伝統工芸がたくさんあるが、伝統だけでは同プライズの評価の対象にならないのである。

©Loewe Foundation Craft Prize 2019

同プライズでもうひとつ注目したのは、11人の審査委員のうち唯一の日本人がプロダクトデザイナーの深澤直人だったことだ。知ってのとおり、現在、日本民藝館館長でもある深澤が世界の最先端クラフトに関わっていたことは興味深い。かつて民藝運動が「用の美」を提唱したとおり、工芸はあくまで生活道具を生み出すための手段だった。そこに美しさや愛おしさを偶然見出されたのが民藝であったわけだ。しかしその後、機械による大量生産が主流となり、工芸はいわば時代に取り残され、ローテクに甘んじることになった。次第に淘汰されていった工芸が、現代になり、最後の生き残りのために踏み入れた領域が実はアートだったのではないか。工芸には手仕事ゆえの温もりや丁寧さがある一方、人間の手でしか成し遂げられない大胆さや情熱を込めることもできる。工芸とアートは案外近しく、相性のいい分野なのかもしれない。

公式サイト:http://craftprize.loewe.com/ja/home

関連記事

REVELATIONS|杉江あこ(2019年06月01日号artscapeレビュー)

2019/06/25(杉江あこ)

80年代の美術3 諏訪直樹

会期:2019/06/17~2019/06/29

コバヤシ画廊[東京都]

来年、没後30年を迎える諏訪の晩年の絵画を展示。晩年といってもまだ30代半ば、力は衰えていないばかりかむしろピークに達していたように思う。作品は、四曲一双の屏風絵や掛軸など日本画の形式を借りた「抽象表現山水画」とでも呼ぶべき絵画で、画面を三角に分割する幾何学的抽象と、金や群青の顔料を用いた激しい筆づかいによる表現主義の混淆した独自のもの。

諏訪はポストもの派の代表的作家のひとりに数えられるが、それは先行するもの派がゼロにまで還元してしまった美術表現を、もういちど1から立ち上げようと試行錯誤したからだ。そのため彼は、日本の伝統絵画の形式やアメリカの抽象表現主義を参照し、80年代の10年間をかけてこのような形式を完成させていった。しかしいま改めて見ると、良くも悪くも80年代のマニエリスムというか、絵画におけるガラパゴス現象という印象は否めない。

余談だが、意味のないこととは承知の上で、それでも彼がもし生きていたらどんな絵を描いていただろうと、同い年としてはつい想像してしまうのだ。このまま突き進んで日本ならではのガラパゴス絵画を打ち立てたか、あるいはまったく異なるスタイルに宗旨替えしたか。ひょっとしたら筆を置いて、お父さんのように牧師を継いでいたかもしれない。

会場風景

諏訪直樹 PS-8823「波濤の記憶 R」、PS-8824「波濤の記憶 L」(1988)

アクリル、綿布、屏風状[四曲一双], 各163×240cm

[写真提供:コバヤシ画廊]

2019/06/25(火)(村田真)

「スタンリー・キューブリック」展

会期:2019/04/26~2019/09/15

デザイン・ミュージアム[イギリス、ロンドン]

移転したロンドンのデザイン・ミュージアムでは、映画監督のスタンリー・キューブリックの展覧会「Stanley Kubrick: The Exhibition」と建築家のデイヴィッド・アジャイの展覧会「David Adjaye: Making Memory」が開催されていた。後者はメモリアル的なプロジェクトに絞って紹介していたが、前者は知られざる初期の作品から始まり、ほぼすべての作品を回顧する企画であり、客の入りも大変によかった。日本の場合、アニメーション系の映画ならば、美術館で展覧会が開催されるが、実写映画ではほとんどないだろう。もちろん、ポスター、当時の記事、脚本、絵コンテ、監督の椅子、撮影に使った特殊なカメラ、編集機材などの資料が展示されているが、ここではキューブリックらしい美術や建築へのこだわりという点から、いくつかの内容を紹介しておこう。

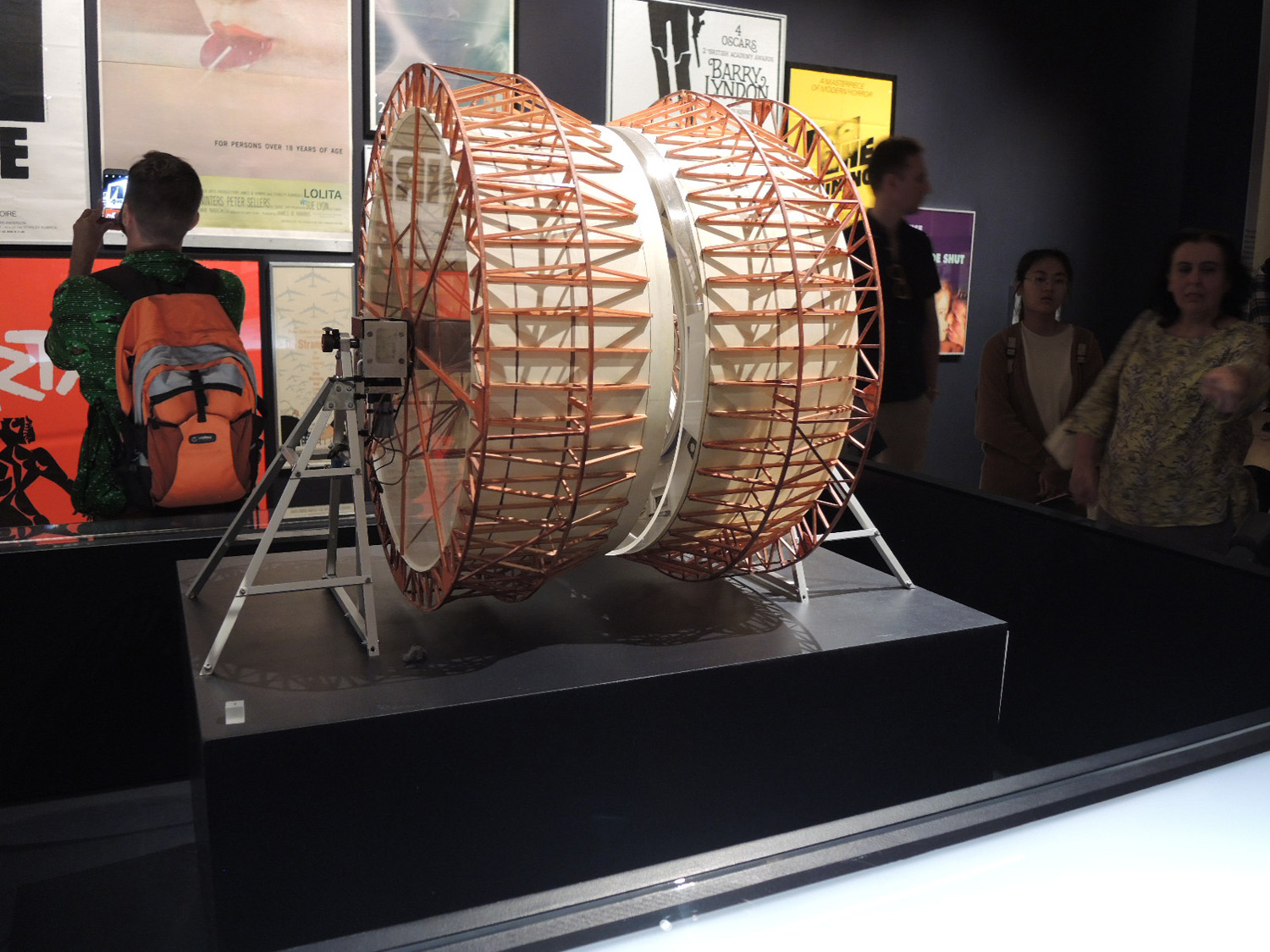

『2001年宇宙の旅』(1968)は無重力を表現するための360度回転するセットのほか、未来的な宇宙船とそのインテリア・デザイン。

『2001年宇宙の旅』の回転セット模型

『2001年宇宙の旅』の回転セット図面

『2001年宇宙の旅』の宇宙船内のインテリア

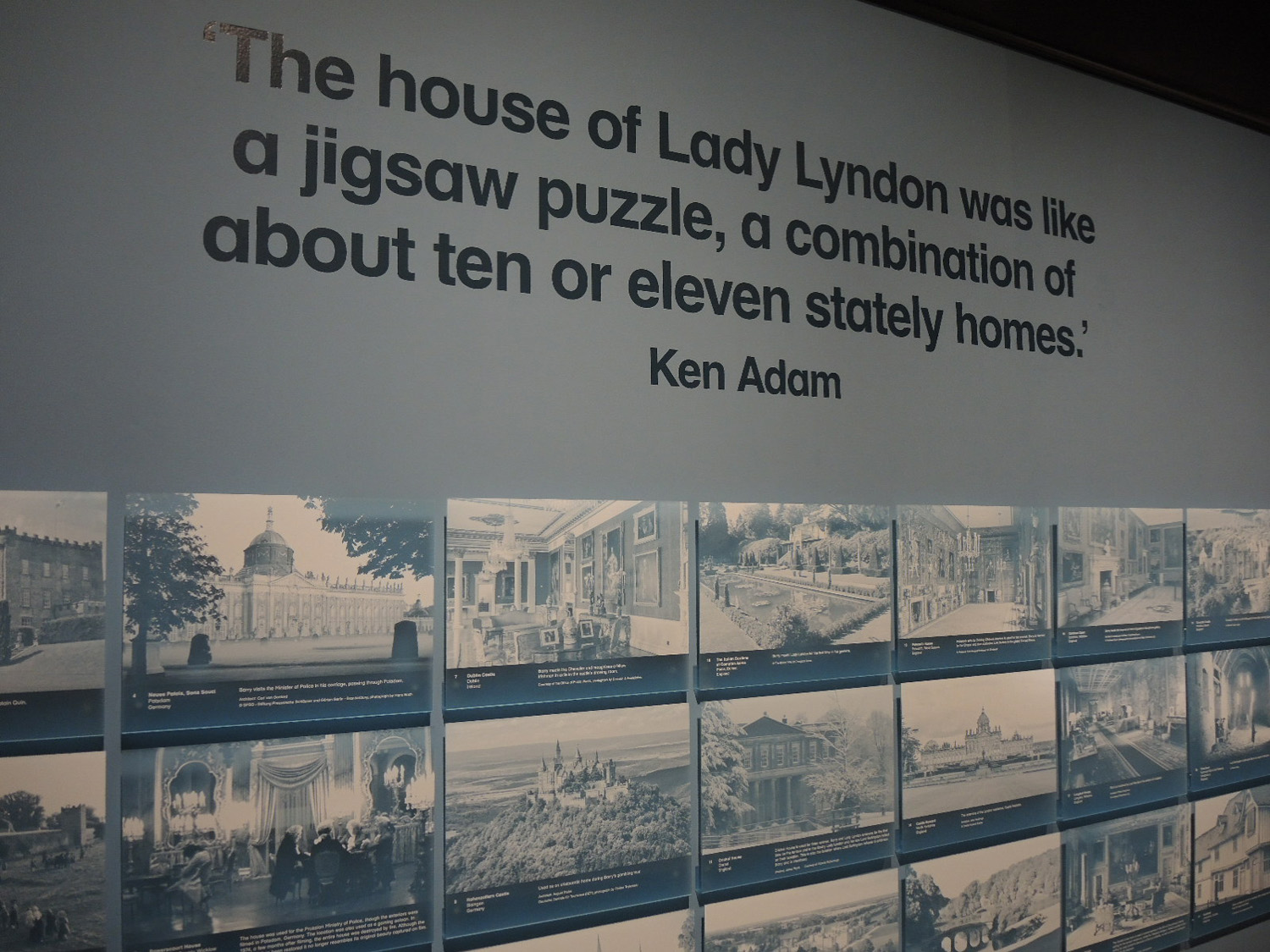

007のシリーズも手がけたことで知られる映画美術監督ケン・アダムによる『博士の異常な愛情』(1964)の会議場における有名な円形テーブルや、『バリー・リンドン』(1975)のロケ撮影のためのヨーロッパの古建築調査。

美術監督ケン・アダムが描いた、『博士の異常な愛情』に出てくる会議場のドローイング

『バリー・リンドン』のためのロケハン記録

着想源となったアーティストからは使用を断られ、映画用に新しく制作した『時計じかけのオレンジ』(1971)のエロティックな家具。

『時計じかけのオレンジ』のコスチュームやエロティックな家具

ベトナムやアメリカではなく、実はイギリスで撮影された『フルメタル・ジャケット』(1987)や『アイズ・ワイド・シャット』(1999)のセット、現場写真、ロケハンの資料。

『フルメタル・ジャケット』のセット写真

そしてアメリカのホテルを参照しつつも、すべてがセット撮影だった『シャイニング』(1980)。模型や家具、セットの図面や写真などがあり、建築的にも楽しめる内容だった。

『シャイニング』のセット記録や写真

いまやCGの処理によって、ここまで大がかりなセットを実際に準備しなくても撮影が可能になった時代だからこそ、改めて当時の映像が凄まじい情熱によって作られたことがうかがえる。また日本映画では、過去の黄金時代はともかく、現在は予算が限られているため、そもそも巨大なセットを組むこともほとんどできない。が、キューブリックは映画のための建築を精密に構想したからこそ、歴史に残る作品群を生みだしたのである。

2019/06/27(木)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)