artscapeレビュー

2017年08月01日号のレビュー/プレビュー

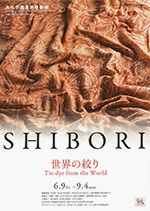

世界の絞り

会期:2017/06/09~2017/09/04

文化学園服飾博物館[東京都]

絞り染めとは、布を糸で部分的に括ったり、縫い締めたり、板で挟んだりして、その部分に染料がしみこまないようにして染める染色技法。染色後に糸をほどくあるいは板を外すと、その部分が白く染め残される。日本の絞り染めの代表的なものとしては鹿の子絞りがあるが、これは布をつまんでその先を糸で括る作業を無数に繰り返す、とても手間のかかる仕事だ。ただ技術としては布と糸と染料があれば文様をつくることができる素朴な技法だ。それゆえ古くから世界各地で行われてきた。インドでは6〜7世紀に描かれたといわれるアジャンタの石窟の壁画に絞りを施した衣裳を見ることができ、中国では6-8世紀の墳墓や石窟から絞りの布の断片が発見されているという。日本の正倉院にも絞り染めを施した裂が残されている。この展覧会は、日本、アジア、アフリカ、古代インカまで、約25カ国、130点余の実物資料の展示と技法の解説で構成されている(ヨーロッパでは行なわれてこなかったそうだ)。映像による技法の解説もあり、その原理を理解することはさほど難しくないのだが、括りかた、縫い締めかたによって、表現のバリエーションは無数にある。工程品の展示もあるが、どこをどうしたらそのように染まるのか素人目には分からないものがほとんどだ。

技法の多様なバリエーションには複雑な文様を表すためのものばかりではなく、そこここに省力化、量産化のための工夫が見られる。板締め絞りでは、たとえば布を三角形に丁寧に折りたたんで板で挟んで圧力をかけ、その一辺を染料に浸す。布を開くと一度に万華鏡のような繰り返し模様が現れる。紅板締めでは型染めにも似た文様を彫り込んだ何枚もの板に布を折り返しながら挟んでゆき、圧力を掛けた状態で染料を掛けると、凸版状の文様で挟まれた部分が白く染め残される。これは江戸時代後期から明治時代に行われた量産の技法で、主に襦袢や間着など外から見えない部分に用いられたという。一部には機械も導入されている。糸で巻き締める工程には、現在では手回しあるいは電動の機械が用いられている。ミシンを使った縫い締めもある。インドでは布を四つ折りにして糸で括ることもあるそうだ(そうすると括る数が4分の1で済む)。技術と意匠のグローバルな伝播の過程もまた興味深い。戦後から昭和30年代にかけては、日本の絞り染めが西アフリカに大量に輸出され、消費されるばかりではなく、現地の絞り染めの技法や意匠にも影響を与えたという。アフリカで行なわれているミシンを使った縫い締めもまた日本から伝わったのだとか。[新川徳彦]

2017/07/07(金)(SYNK)

ヨーロッパの木の玩具(おもちゃ)──ドイツ・スイス、北欧を中心に

会期:2017/05/22~2017/08/13

展覧会チラシの写真のいちばん手前に配されている木の玩具は、スイスの「キュボロ」。溝や穴を彫った立方体を組み合わせ、ビー玉を転がして遊ぶ。史上最年少プロ棋士 藤井聡太四段が子供の頃に遊んだと報道されたことで、一躍有名になった。この玩具の輸入を手がけているのが、株式会社アトリエ ニキティキで、本展は同社の協力の下、目黒区美術館と同社のコレクションを中心に、ドイツ、スイス、北欧の木の玩具を紹介する展覧会だ。目黒区美術館は開館前からニキティキを通じてネフ社(スイス)の製品を中心とする玩具を収集してきたという。ニキティキと協同した玩具の展覧会は3回目。それ以外にも「トイの日」などのプログラムでこれらの玩具が使用されてきた。筆者もワークショップに参加したことがあるが、(高価なこともあって)個人ではそうそう触れることができない大量の積み木で遊ぶことができるイベントは、子供ばかりではなく大人たちも夢中にさせる。

左:会場風景

右:クリスチャン・ベルナー ライフェンドレーエン工房(ドイツ・ザイフェン)の工程見本

展示は大きく二つのパートで構成されている。ひとつは「手で遊び、考える玩具」。積み木やパズル、がらがら、おしゃぶりが並ぶ。キュボロへの注目が物語っているように、これらのにはいわゆる「知育玩具」という側面がある。そのことを印象づける展示品が、ドイツの教育学者フリードリヒ・フレーベル(1782-1852)が考案した「恩物(おんぶつ)」だ。毛糸や木でつくられた教育玩具で、ドイツ語でGabe、英語でGiftと呼ばれていたものが日本に紹介されたときに「恩物」と訳された。本展には、近代的な幼児教育を行った東京女子師範学校(現 お茶の水女子大学)附属幼稚園で使用された「恩物」が出品されている。

もうひとつの展示は「手仕事を愉しむ、伝統的な玩具」。ここではくるみ割り人形や煙出し人形などの人形や置物などの木工玩具が紹介されている。これらの生産の中心地は、ドイツのエルツ山地、ザイフェン。チェコとの国境地帯にあるこの地方では、かつて鉱山業の副業として木工轆轤で木の皿やボタンが作られていたが、18世紀中頃の鉱山の衰退にともなって玩具製造が盛んになっていったという。製品はクリスマス用の装飾品、キャンドルスタンド、ミニチュアの動物たちなど。ここでは木工轆轤を用いた技術の解説が興味深い。丸太を輪切りにして轆轤(旋盤)にかけ、断面が動物の形になるように木を削っていく。輪っか状になった木を一定の厚みで縦にカットしていくと、動物の原型ができる。これをさらに細工、塗装する。量産ではあるが仕上げは手作業なので、型で抜くプラスチック製品とは違って一つひとつに異なる味わいがある。このほか、展示室には木の玩具、パズルで遊べるコーナーが設けられている。

展覧会全体を見て「玩具とは誰のものなのか」という疑問を抱いた。想起したのは、アリエス『〈子供〉の誕生』である。大人とは異なる「子供」という概念が生まれる以前に、子供のための商品としての玩具はありえたのだろうか。フレーベル、あるいはザイフェンの木工玩具の登場の時期を見ると、それは「子供の誕生」と一致するように見える。(ただし、ザイフェンの木工製品は、玩具というより置物、飾り物の趣であり、作り手側に、買い手、使い手として「子供」がどれほど意識されていたのだろうか)。他方で、けっして安価ではない木の玩具を子供に与えるという行為の決定権は大人にあり、それは大人の子供観、教育観を直接的に反映している。またこれらの木の玩具は、大人が遊んでも楽しく、また飾っておいても美しいものばかりだ。それは日本のブリキやプラスチックの玩具とはまた違ったかたちで社会を反映しているに違いない。[新川徳彦]

2017/07/07(金)(SYNK)

誕生40周年 こえだちゃんの世界展

会期:2017/07/08~2017/09/03

八王子市夢美術館[東京都]

「こえだちゃんと木のおうち」は、1977年に玩具メーカーの株式会社タカラトミー(当時:株式会社タカラ)が発売したミニドールつきのハウス玩具。その誕生40周年を記念して開催される本展では、初代「こえだちゃんと木のおうち」からシリーズ最新作までの玩具のほか、パッケージ、初期イラストレーター桜井勇氏によるイラスト原画など、約150点の作品が展示されている。また、会場には最新の「こえだちゃんと木のおうち」で遊べるプレイスペースが設けられている。

展示は時系列に全5章で構成されている。「こえだちゃん」が生まれた1970年代半ばにはサンリオから「ハローキティ」が誕生するなど、ファンシー、メルヘンをテーマにしたキャラクターが人気を呼んでいた。パステルカラーを基調とした2頭身キャラクターの「こえだちゃん」もその系譜に属するが、「自然」をテーマ設定した「こえだちゃんと木のおうち」では大きな木の家の屋根がワンタッチで開閉したり、幹の中にエレベーターが付いているなど、数々のギミックが仕掛けられていたことが従来の女児向けの玩具と大きく異なった点であった。初期の製品パッケージには「こえだちゃん」で遊ぶ男の子の写真が女の子に並んで配されており、男の子も遊べるファンシーな玩具という企画意図がうかがえて興味深い。仕掛けの付いた「木のおうち」は男の子にとって秘密基地のイメージだったのだろうか。玩具の発売と平行して講談社の雑誌『おともだち』では初期「こえだちゃん」の桜井勇氏による連載が始まり、メルヘンな世界が形作られていった。1980年代前半には「こえだちゃん」にはさまざまなバリエーションが登場。お風呂遊びや病院ごっこなど、「自然」というテーマから離れた玩具も現れる。おそらくこれは「こえだちゃん」というキャラクター自体が認知を得たからではないかと推察する。またこの頃のパッケージからは男の子が姿を消しており、女の子向け玩具としてのイメージを強くしている。

1985年、「こえだちゃん」には強力なライバルが現れた。エポック社の「シルバニアファミリー」である。動物を擬人化しフロッキー加工を施した2.5頭身の人形、海外のドールハウスのような高級感のある家や家具を特徴とする「シルバニアファミリー」は子供たちの間でおおいに人気を博した。「こえだちゃん」も対抗する。3頭身のプロポーション、髪の毛を植毛したミニドールを発売するなど、さまざまな方向が模索されたものの、1993年にシリーズはいったん休止となった。再開は2004年。自然というテーマはそのままに「木のおうち」のギミックが進化。そしてミニドールはこの時期の流行に合わせてポップなかわいらしさを意識したものになった。復刻版が発売されるなど、かつて「こえだちゃん」で遊んだ母親たちと現在の子供たちの双方を視野に入れた展開がみられる。2011年以降はさらに「木のおうち」の大型化、音声や電動によるギミックの進化など、遊び方が拡張される一方、サンリオの「キキ&ララ」「マイメロディ」や「シナモロール」とコラボレーションするなど、キャラクター面でも新たな広がりを見せ、YouTubeを使った情報発信をするなど、プロモーションの方法も進化を続けている。

40年にわたる「こえだちゃん」の変化と進化のスピードは、本展と会期を同じくして目黒区美術館で展示されているヨーロッパの木の玩具のあり方ととても対照的だ★。古くからの技術を用い変化が緩慢な印象を与えるヨーロッパの玩具に対して、日本の玩具は日々進化する素材、技術をいちはやく取り入れ、またその意匠は社会の要求に応じて、市場における流行と競争によって、絶え間なく変化している。この展覧会を見て、日本において玩具は時代を映す鏡であるという思いを改めて強くした。どちらが良いということではない。これは彼の地の人々と日本人の玩具の使いかた、価値観の違いを反映しているのだろう。

話を「こえだちゃん」に戻す。学部生男女に聞いてみたところ、「こえだちゃん」を知っている、あるいは「こえだちゃん」で遊んだことのある者はわずか。「シルバニアファミリー」で遊んだという者の方が多かった。これらの玩具の主な対象年齢は3歳から5歳なので、彼らの年齢から逆算するとそれは1990年代終わりから2000年代初め、ちょうど「こえだちゃん」シリーズが休止していた時期に当たる。彼らが知らないのも当然だ。それでは「こえだちゃん」を知らない彼らが子供を持つころ、「こえだちゃん」はどのように進化し、どのようにプロモートされ、どのように時代を映していることだろうか。[新川徳彦]

会場風景

★──ヨーロッパの木の玩具(おもちゃ)—ドイツ・スイス、北欧を中心に(目黒区美術館、2017/7/8-9/3)。

関連記事

プレビュー:誕生40周年 こえだちゃんの世界展|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

時代が見えてくる──オキュパイドジャパンのおもちゃたち|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

2017/07/08(土)(SYNK)

キュレトリアル・スタディズ12: 泉/Fountain 1917-2017「Case 2: He CHOSE it.」

会期:2017/06/14~2017/08/06

京都国立近代美術館[京都府]

男性用小便器を用いたマルセル・デュシャンによるレディメイド《泉》(1917)の100周年を記念した、コレクション企画展。再制作版(1964)を1年間展示しながら、計5名のゲスト・キュレーターによる展示がリレー形式で展開される。「Case 2: He CHOSE it.」でキュレーターを務めるのは、美術作家の藤本由紀夫。《泉》に加え、デュシャンの構想メモを収めた《不定法にて(ホワイト・ボックス)》と自作を並置した展示を行なった。

展示空間は二つに仕切られ、片方では、《不定法にて(ホワイト・ボックス)》を取り囲むように藤本作品が並ぶ。コンパクトミラーの片側に記された「ECHO」の文字が、直角で向かい合う鏡面に映し出され、文字通り反響する《ECHO(A RIGHT ANGLED)ver.2》。手前のアクリル板に「here」という単語が刻まれ、アクリルの透明な厚みを透かして「t」の文字が重なると「there」の単語が浮かび上がる《here& there》。デュシャンの通称《大ガラス》にちなんだ作品としては、「la vierge」(処女)と「la Mariée」(花嫁)という両立しない意味の単語が、見る角度によって交互に錯視的に浮かび上がる《passage(la vierge/ la Mariée)》がある。《不定法にて(ホワイト・ボックス)》から選ばれたメモは、「鏡」「反映」「投影」に関する内容のものであり、鏡という素材や反射という性質、デュシャンへのオマージュといった観点からこれらの藤本作品が並置されていると理解できる。だが、これらの藤本作品は、言葉を用いたコンセプチュアルアートを詩的化かつ3次元のオブジェ化したものと解されるべきであり、その点で「鏡」という素材レベルでの共通性やオマージュに留まる。

むしろ問題提起的だったのは、もう片側の空間で展開された《泉》の展示である。展示台に後ろ向きで載せられた《泉》の前には、「合わせ鏡」が設置され、鏡に映った4つの虚像と《泉》の背面という虚実入り混じった5重のポートレイトをカメラがまさに撮影しようとしているのだ(さらに古い大判カメラの背面のピントグラスには、淡く発光するような倒立像が写っている)。この仕掛けは、「合わせ鏡を用いたデュシャンの5重のポートレイト」を《泉》に置き換えたものである。私たちが見ているのは《泉》か、《泉》の鏡像か、(撮られるべき)5重のポートレイトか? もしシャッターが切られたら、そのイメージの所有者は誰か? デュシャンか、藤本か、撮影者の位置に同化する観客か? 《泉》が当初、無資格無審査を謳うアンデパンダン形式の展覧会に「R. Mutt」という偽名で出品されたことを考えるならば、ここでの事態は、さらに錯綜する。キャプションは、「マルセル・デュシャン《泉》1917/1964 小便器(磁器)/手を加えたレディメイド」と告げるが、「デュシャン」という作者名は「R. Mutt」へと分裂して二重写しになり、さらにその背後には「キュレーター:藤本由紀夫による」という不可視の名前が書き込まれているのだ。「He」とは、デュシャンであり、藤本でもある。藤本が美術作家であることも、事態をより複雑化させる。ここでの藤本は、「作家」なのか「キュレーター」なのか? 作家がキュレーションを行なう場合、それは「作品」と見なしうるのか? 問いは分岐し、鏡に映った4重の鏡像のように分裂する。

このように本展は、単にオマージュ的な身振りにとどまらず、「キュレーション」の持つ創造性や作品性へのある種の接近、キュラトリアルな実践の拡張やその外延の曖昧さ、「作者名」の登記といった問題を(まさに《泉》が問題提起した)「美術館」という場で再提示した点に意義がある。

撮影:守屋友樹

2017/07/08(土)(高嶋慈)

林葵衣「声の痕跡」

会期:2017/07/08~2017/07/16

KUNST ARZT[京都府]

文字言語と異なり、「声」はその人の発した身体から切り離せず、その場限りの現象として消えてしまう。林葵衣は、声の現前性を機械の録音によって代補するのではなく、発音する口と支持体との物理的接触の痕跡として可視化する。唇に口紅や顔料を塗り、単語を発音しながら唇の形を転写するという方法は一貫しているが、支持体は、キャンバス、ギャラリーの壁、透明なガラスなどさまざまだ。肺に溜まった空気が押し出され、声帯が振動し、肉と骨で充満した体内を共鳴させながら、口腔を通って外へと放出されること。そうした声のエフェメラルな現象性や発語行為の身体性への林の関心は、俳優の発語する身体と不可分の演劇と親和性が高い。近年の林は、翻訳、異言語の共同体への越境、そこで生じる身体的違和感や抑圧、声の物質性を扱った演劇作品(したため#4『文字移植』、#5『ディクテ』)の2作の舞台美術を手がけ、作品世界に大きく貢献した。

キャンバスに唇の形の転写を重ねた作品は、「抽象絵画」(とりわけ、ピンクを基調とした松本陽子の絵画)を思わせる。そこでは、一つひとつの発語はもはや聴き取れないものの、物質的には静的なはずの画面が絶えず流動し、泡立ち、無数のざわめきが振動と共鳴の中で渦巻いているような密度として立ち上がる。一方、ギャラリーの壁に、左から右へと横一列に転写を連ねた作品では、波形のように連続しながら移ろう形、徐々に薄れゆく色の濃度、尾を引くように揺らめきながら消えていくかすれが、音とともに漏れる吐息や感情の濃度、空気の振動といった、文字言語では削ぎ落される身体的・感覚的な要素を強く示す。また、林が発したそれらの言葉が、部屋の外から聴こえてきた音や会話、ギャラリーがかつて喫茶店だった頃の記憶や店名であることも重要だ。あらゆる空間は、可聴的な音としては失われただけで、そうした「無数の聴こえない残響」で満ちているのだ。

撮影:守屋友樹(右)

痕跡は、物理的な身体が「不在」であるがゆえに、より強くその存在感を喚起させる。かつてその場所で発された声や音の粒子の一粒が遠く尾を引き、わずかでもその名残を留めていないか、耳をそばだてること。そうした聴取の態度へと誘う林の関心が、過去や記憶(の共有)へと向かうのはある種の必然だろう。例えばあるキャンバス作品では、父親との会話の中で、父が語った記憶を林自身が発話した「声」が刻印されている。場所や他者の記憶を語り直す、すなわち自身の身体を媒体として通り抜けた声=記憶であること。それは、記憶の分有作業であり、「二重の痕跡」であり、一度失われたものを「声」として再生させ、身体の痕跡として留めようとする、ささやかな追悼にも似た身振りである。

またそこには、発語した身体の痕跡に加え、時間性も内包されている。唇の転写を重ねた作品と、左から右へとフレーズ毎に転写を連ねた作品では、「時間の可視化」の点で相違がある。前者では、パランプセストのように時間の積層化の奥行きが示され、後者では、五線譜のように左から右へと流れる単線的な時間の流れが可視化されている。

林の作品は、生理的な身体感覚の喚起とともに失われた「声」への想起を促す、新たな書記法の開発である。

関連記事

したため#4『文字移植』|高嶋慈:artscapeレビュー

したため#5『ディクテ』|高嶋慈:artscapeレビュー

2017/07/08(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)