artscapeレビュー

2018年04月15日号のレビュー/プレビュー

アンサンブル・ゾネ『眩暈』『迷い』

会期:2018/03/10~2018/03/11

神戸を拠点とするダンスカンパニー、アンサンブル・ゾネによる二本立てのダンス公演。『眩暈』では音楽と、『迷い』では造形美術とダンスがそれぞれライブの拮抗関係を見せながら、個々のダンサーの身体性がクリアに際立つ構成になっていた。

『眩暈』では、ジャン=ポール・ブレディフによるライブ演奏と並走するように、男女2人のダンサーによるそれぞれのソロが展開されていく。冒頭、優しく爪弾かれるギターのリフレインに寄り添うように、手指を繊細にくゆらせる岡登志子の動きに惹き込まれる。腕から下の硬直した身体との対比が、風にそよぐ葦のようなしなやかさを強調する。ノスタルジックなギターの調べに始まり、鳥の囀りを真似る口笛、ビヨ~ンと鳴らされる口琴、吹きすさぶ風のような音を立てるパーカッション……楽器や音の変化に合わせて、もうひとつの音色を奏でる身体が、舞台空間に風景のレイヤーを描き重ねていく。ラストでは、大きく弧を描いて舞台上の闇を切り裂いた灯りが、振り子の反復運動を続けるなか、彼方の暗がりに岡の後ろ姿が揺らめく。鮮烈さと静謐さを同時に湛えた印象的なラストだ。

一方、『迷い』では、美術家の梶なゝ子と共演。舞台上には正方形の低いステージが置かれ、その上に白い紙が広げられている。梶自身も舞台に上がり、この巨大な「紙」の可塑性をさまざまに引き出していく。シーツのようにきちんと折り畳む。膨らみを付けて立体化させ、山脈や氷塊のような形態を出現させる。幾重にもクシャクシャに折り込んで複雑な襞をつくり、巨大な蛹のような形で吊り下げる…。一枚の紙が変容を遂げるごとに、ダンサーがソロあるいはデュオで現われ、それぞれに質感の異なるダンスを踊っていく。

一枚の紙が変容を遂げたオブジェクトは、前半の『眩暈』における音楽(音)の微細な変化のように、ダンサーの意識と身体に直接的な影響を与えるわけではない。ダンサーが直接、紙の造形物とコンタクトを取るわけでもない。だが、紙という素材の可塑性が十分に開示されたオブジェクトが「不動」であるからこそ、ダンサーの身体が刻々と空間に刻んでいく運動の軌跡が際立って見えてくる。空間に蓄積されていく運動の軌跡とその静かな熱量が、紙の内に秘められた次なる「変容」を促し、ゆっくりと脱皮させていくようでもある。物理的素材に働きかけて可塑性を引き出す美術と、自らの身体そのものを可塑的なマテリアルとして扱うダンス、それぞれが際立つとともに、直接的には交わらない二者が同じ空間上に共存することをただ受け入れて許容する、そのような容認の空間がそこには開かれていた。

[撮影:吉井秀文]

2018/03/10(土)(高嶋慈)

地点『正面に気をつけろ』

会期:2018/02/26~2018/03/11

アンダースロー[京都府]

地下茎のようにコードが絡まり合った電球が、天井から無数に垂れ下がる。電球の一つひとつには、ミニチュアの日の丸が2本、ハの字を描くように取り付けられている。それは、万歳のポーズで国旗を上げたまま落下していく人の形にも、頭上から降り注ぐ焼夷弾の雨のようにも見える。上下の平衡感覚も時間感覚も変調をきたしたこの奇妙な空間に、継ぎ接ぎの軍服のような衣装をまとい、頭に包帯を巻いた者たちが、重く疲れた身体を引きずりながらやってくる。「早く祀ってくれ」「俺たちはこの国をつくった社会に殺された」「生きているのか死んでいるのか分からない」と口々に叫び、嘆願し、文句を垂れ、観客を煽ろうとする彼らは、「英霊たち」であるようだ。本作を地点のレパートリー作品として書き下ろした松原俊太郎は、第一次世界大戦中の脱走兵を描いたブレヒトの戯曲『ファッツァー』を、現代日本に設定を変えて翻案した。

[撮影:松見拓也]

劇の進行につれ、彼らの「声」には「英霊」だけでなく、波にさらわれたことを語る「津波の死者たち」も混ざっていることが分かる。「私たちは既に死んだのに、何かを産み出せるなんてすごいじゃない」──ここに至り、英霊/津波の死者たちはともに、「私たち」つまり「国家」によって搾取され、二重の意味で犠牲者であるという同質性が開示される。執拗に繰り返される「参ったなー」という台詞と、こめかみに指を当てる仕草。その仕草は、何かを懸命に思い出そうとしているようでもあり、敬礼にも見え、ピストル自殺も仄めかす。反復は意味の固定に向かうのではなく、解釈の多義性を増幅させていく。そして「忘却」こそが、繰り返される台詞と身振りの執拗な反復を生んでいるのだ。だから、亡霊たちの過剰なまでの饒舌さは止むことがない。

壁際に沿って蠢き、痙攣し、寄りかかり合い、もつれ合う「彼ら」の身体と客席との間には、銀色に光る浅い溝が塹壕のように横たわっている。その「塹壕」を彼らの一人が越え出ると、コンビニの入店チャイムのような音とともに、赤い警報ライトが明滅する。その場違いな組み合わせは、「日常」と「戦争」、資本主義と国家的欲望としての戦争が結び付く回路を示唆し、震撼させる。また、「支配するものと支配されるもの」の関係について語る彼らは、数字のカウントを繰り返しながら、数で分割していく統治と管理の論理について語る。そして終盤、気をつけるべき「正面」とは前から来るもの、つまり「未来」であることが告げられる。

現状批判の一点に終始したきらいはあるものの、地点の『ファッツァー』をはじめ過去数作で音楽を担当したバンド「空間現代」が弾丸のように繰り出す予測不可能な音響と相まって、凄まじいテンションと熱量を抱えたまま疾走した作品だった。

[撮影:松見拓也]

2018/03/11(日)(高嶋慈)

ALLNIGHT HAPS 2017後期「接触の運用」#4 柳瀬安里

会期:2018/03/06~2018/03/26

東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス(HAPS)[京都府]

国会議事堂周辺の安保反対デモに集った群衆の中を歩きながら地面に線を引いていく《線を引く(複雑かつ曖昧な世界と出会うための実践)》。沖縄、高江のヘリパット建設工事のゲート前を、エルフリーデ・イェリネクの戯曲『光のない。』を暗唱しながら歩く《光のない。》。柳瀬安里はこれまで、「わたし(たち)/あなた(たち)」の境界確定がなされる現場へ赴き、身体パフォーマンスとして介入することで、境界線を揺るがせ、輻輳させ、境界確定の場にはたらく力学を鋭く浮かび上がらせてきた。

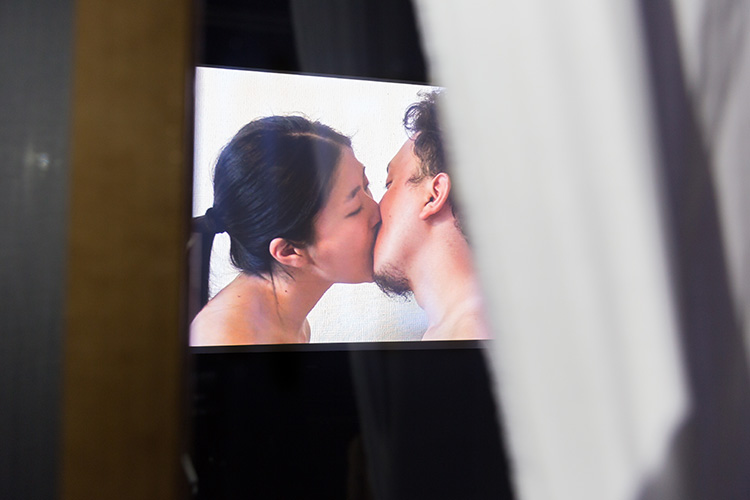

「ALLNIGHT HAPS」は、年間2名の企画者による展覧会シリーズ(本展企画者は髙橋耕平)で、HAPSオフィスの1階スペースにて夜間に展示を行ない、観客は外からガラス戸越しに鑑賞する。目隠しのカーテンを上げて中を覗くと、向かい合った男女が口を激しく押し付け、キスを交わしているように見える。だが、ヘッドホンからは苦しげな喘ぎや荒い息の音が聴こえ、2人は甘い愛撫というより相手を押し倒さんばかりの勢いでもみ合っているようだ。柳瀬が今回発表した《息の交換》は、ウーライ/マリーナ・アブラモヴィッチの《Breathing In/Breathing Out》(1977)を「再演」したパフォーマンスの記録映像である。会場に設置されたテクストによれば、2014年に同作を「再演」したカップルのアーティストユニット、KIKUCHI Kazuaki + NISHI Natsumiの作品を見た際、「愛」という言葉が使われていたことが気になり、本作の制作のきっかけになったという。従って本作は、「再演」の「再演」、二重の引用とも言えるだろう。

ここで注目したいのは、「パフォーマンスの再演」をめぐる作品の帰属や署名をめぐる問題とは別の次元で、柳瀬とその協力者の男性によるこのパフォーマンスが抱え込んでしまった「オリジナル」からの逸脱、再現のレベルにおける「失敗」である。息を吐く/吸うを互いにリズミカルに同調させ、息の交換を持続させ続けるウーライとアブラモヴィッチに対し、柳瀬と協力者の男性は格闘のような行為を数十秒と持ちこたえることができない。見ていて苦しくなるのは、荒く苦しげな息遣いが音響的な圧迫感で迫ってくるからだけではない。荒い息を容赦なく柳瀬の顔に吹きかけ、目をつむったまま柳瀬を全く見ようとしない男性に対し、そんな彼を真正面から執拗に見つめ続ける柳瀬の眼差しの強さと、しかしその無言の求めが「無視」され、信頼が成り立たないまま行為だけがひたすら続行されていくことに、いたたまれなくなるからだ。

柳瀬のテクストによれば、協力者の男性は高校時代の同級生で、互いに距離を感じていた間柄だったという。行為の「失敗」は、2人の間に横たわる距離を露わにした。「カップル」「パートナー」という枠組みや「愛情に基づく信頼関係」をいったん取り払い、「息を交換する」行為だけを裸形で差し出すことで逆に見えてきたのは、「呼吸」という自己の生存のための原初的な行為が、相手の生存を脅かして奪ってしまい、それは自滅に至るということだ。

石原吉郎のエッセイ「ある<共生>の体験から」が想起される。石原は、敗戦後のシベリア抑留で強制収容所に送られた経験において、食事、作業、就寝の際、自己の生命の維持のためには、それを脅かす収容所仲間の生存が必要不可欠であり、互いの命を削り合うようなギリギリの連帯を余儀なくされたことを綴っている。そうした極限下の状況でなくとも、私たちの生は根源的に他者との<共生>を余儀なくされているのであり、柳瀬の作品はウーライとアブラモヴィッチの元々のパフォーマンスを敷衍したかたちで、その事実を突きつけてくる。

[撮影:松見拓也]

関連レビュー

柳瀬安里 個展「光のない。」|高嶋慈:artscapeレビュー

2018/03/11(日)(高嶋慈)

塩竈フォトフェスティバル2018

会期:2018/03/07~2018/03/18

塩竈市杉村惇美術館ほか[宮城県]

平間至を実行委員長として隔年で開催されている塩竈フォトフェスティバル。6回目になる今回は、東日本大震災から7年目にあたる3月11日を中心に、塩竈市内のスペースで、展覧会やポートフォリオレビューなどの催しが開催された。

今回のテーマである「自己と他者」に沿うように、塩竈市杉村惇美術館で開催されたのが、「牛腸茂雄 まなざしの交錯」展である。牛腸の「日々」、「SELF AND OTHERS」、「幼年の『

ほかにも、亀井邸では菱田雄介、横山大介、喜多村みか+渡邊有紀による「あなた/わたし」展が、ビルドスペースでは前回のポートフォリオレビューでグランプリを受賞した北田瑞絵の「一枚皮だからな、我々は。」展が開催されるなど、「自己と他者」というテーマ設定をしっかりと踏まえたいい展示を見ることができた。けっして派手ではないが、地に足がついた写真フェスティバルが、東北の地に根付きつつあるのは素晴らしいことだと思う。

2018/03/11(日)(飯沢耕太郎)

宇佐美雅浩「Mandala-la in Cyprus」

会期:2018/02/21~2018/03/24

Mizuma Art Gallery[東京都]

2015年にMizuma Art Galleryで開催された個展で、はじめて「Manda-la」シリーズを展示して衝撃を与えた宇佐美雅浩が、さらにヴァージョン・アップした展覧会を開催した。今回、彼が1年余りの時間をかけて撮影したのは、地中海のキプロス島である。ギリシャ正教徒であるギリシャ系キプロス人と、イスラム教徒であるトルコ系キプロス人とが、緩衝地帯(グリーンライン)を挟んで同居するキプロス島は、ある意味、現代社会の縮図ともいえる場所だ。宇佐美は、その複雑で緊張感を孕んだ島の歴史を踏まえて、住人たちをある場所に活人画のように配置し、パフォーマンスを演じさせて撮影するという手法で作品を制作した。

例えば、大作の「マンダラ・イン・キプロス」(2017)では、画面の中央にドラム缶を並べて「グリーンライン」を表現し、黒と白の同じ衣装を身につけ、それぞれの祈りのポーズをとるギリシャ正教徒とイスラム教徒たちに、その両側に並んでもらった。画面の手前には少女たちがいて、彼女たちと花で作られたキプロスの地図に、迷彩服姿の兵士たちが銃を向けている。そんな入り組んだ構図の写真を、デジタル合成ではなく4×5インチサイズの大判カメラで「一発撮り」していくというのだから驚くしかない。一つひとつの作品に傾注されたエネルギーを考えると、気が遠くなるような作業である。それを現在も政治・軍事情勢が不安定なキプロス島で、通訳を介しながらやり遂げたことには大きな意義があると思う。

どちらかといえば、政治的なテーマが敬遠されがちな日本の写真・現代美術の世界で、このような作品をつくり続けることの難しさは、痛いほどよくわかる。しかも、宇佐美の作品は単なる絵解きで終わることなく、視覚的なエンターテインメントとしての強度もしっかりと保ち続けている。そこに彼のアーティストとしての真骨頂があるのではないだろうか。

2018/03/13(火)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)