artscapeレビュー

2019年01月15日号のレビュー/プレビュー

5 R00MS Ⅱ──けはいの純度

会期:2018/12/07~2019/01/19

神奈川県民ホールギャラリー[神奈川県]

大小5つの展示室からなるギャラリーで、5人のアーティストが作品を発表している。最初の部屋は和田裕美子。肌色の女の子の人形を並べ、黒々とした髪の毛が延びて先端がレース編みのようなパターンを描いている。これがただの黒い糸だったら学芸会レベルだが、髪の毛であると知ると意味も見え方も異なってくる。素材の力は大きい。次の部屋は橋本雅也で、鹿の角を植物のように彫ったり、木を彫って石の固まりのようにしたり、ある素材をそれに似つかわしくないものに変える彫刻を出品。

3番目の七搦綾乃も少し橋本に似て、木を彫って骨のような、あるいは植物のような不穏な物体に変えてみせる。だが、橋本が工芸的な美しさに着地するのに対し、七搦は荒削りで正体不明の不気味さをたたえ、どこにも行きつかない点が大きく異なる。ここまで来るとなんとなく展覧会全体のテーマが浮かび上がってきた。それは「素材の曖昧さ」だ。と思ってチラシを見たら「けはいの純度」とある。ぜんぜんハズレ。4番目のスコット・アレンはレーザーを使う作品らしいが、アウト・オブ・オーダーだったので問題外。5番目の大西康明は一番大きな展示室を使ったインスタレーション。この展示室を特徴づける階段の踊り場から色テープを投げて、宙に張り巡らせたテグスに引っ掛けて床に広げた。いわば行為の軌跡を視覚化したもので、ほかの3作家に共通する「曖昧さ」はないけれど、大空間をにぎやかに埋めようとする努力は認めよう。

2019/01/05(土)(村田真)

LONG LIFE DESIGN 1 〜47都道府県の健やかなデザイン展〜

会期:2018/12/07~2019/03/04

d47 MUSEUM[東京都]

デザインの概念とは何であるかを、このd47 MUSEUMの展覧会を観るたびに考えさせられる。本展は47都道府県の各ロングライフデザインを紹介するという極めてセオリーどおりの内容だ。本会場を運営し、展覧会を企画するD&DEPARTMENT PROJECTが考えるデザインの概念とは、結局、ロングライフデザインに尽きるのだろう。だから、私は少々戸惑うのである。なぜならデザインの概念とはそれだけではないからだ。彼らがアンチテーゼとするデザインは、本展のコンセプトでも触れられている「海外の影響を強く受けて語られてきた『デザイン』が……」や、「流行とデザイナーの名前を借りて生まれていた『デザイン』が……」といった類いのものだ。ここで言うデザインとは、実に表面的でしかない。いや、デザインとも言えないかもしれない。もしわかりやすく言い換えるとしたら、それは「かっこいいもの」や「美しいもの」であり、「ブランド」である。世の中の多くの人々がデザインの意味を真に理解しないまま、こうした意味に転換してしまったのである。

だから、この現象にアンチテーゼを唱えることについては共感できる。とはいえ、デザイン≒ロングライフデザインに共感できる部分もあるが、それがすべてではないとも思う。その理由のひとつに、ロングライフデザインにはイノベーションがないからだ。「何十年と変わらない製法でつくり続けられている」と聞くと、ちょっと本格感や老舗感があり、良さそうな気がする。しかしそれは何十年前に「最先端」もしくは「一般的」だった素材や技術、造形でつくっているにすぎず、現代において本当に最適な製法なのかという点を疑わなければならない。もちろん、その商品がそのメーカーにとっての原点であるのなら否定はしない。ただし、現代に即したマイナーチェンジは必要であろう。

本展に展示されたものは、天童木工「低座イス」やタカタレムノス「RIKI CLOCK」、カリモク家具「カリモク60Kチェア」など見慣れた商品も多い。展示品を眺めながら、ロングライフデザインにイノベーションをひとつ起こせるとしたら、それはロベルト・ベルガンティ氏が提唱する「意味のイノベーション」ではないかと思った。これは既存の商品やサービスに対して、新しい使い方や存在意義を見出し、新たな価値をもたらすことである。D&DEPARTMENT PROJECTが行なってきた活動はこれに近いのではないか。「カリモク60Kチェア」はその代表商品だろう。その商品が生まれた時代を知らない若い世代に「あら、素敵」と思わせるマジックによって、ロングライフデザインは生き続ける。

展示風景 d47 MUSEUM[写真提供:D&DEPARTMENT PROJECT]

展示風景 d47 MUSEUM[写真提供:D&DEPARTMENT PROJECT]

公式サイト:http://www.hikarie8.com/d47museum/2018/11/long-life-design-1-47.shtml

2019/01/07(杉江あこ)

終わりのむこうへ : 廃墟の美術史

会期:2018/12/08~2019/01/31

渋谷区立松濤美術館[東京都]

日本でにわかに廃墟ブームが起こったのは1980年代のこと。バブル景気を前にいたるところで再開発が進み、都市が大きく変貌しつつあったことと無関係ではないだろう。未来の廃墟というべき三上晴子のインスタレーション《滅ビノ新造型》や、解体中の建築を撮った宮本隆司の写真集《建築の黙示録》が注目を集めたころだ。その後も鉄道の廃線や工場の夜景、ダムや橋などの近代遺産を写した写真集が人気を集めているが、意外なことに「廃墟」をテーマにした展覧会はあまり聞いたことがなく、ひょっとしたらこれが初めてかもしれない。

展示は6章に分かれ、まず古典的な西洋の廃墟画に始まり、近代日本人画家の廃墟との出会い、シュルレアリスムの廃墟を経て現代の廃墟画まで、計73点でたどる構成。つまり古今東西の廃墟画をさほど広くない会場で紹介するわけで、やや無理がある。とくに西洋の廃墟画は、ピラネージにしろユベール・ロベールにしろポール・デルヴォーにしろ版画が大半だし、パンニーニやクロード・ロラン、フリードリヒが出てないのも寂しいところ。いっそ付け足しみたいな西洋ものを省いて日本の廃墟画に絞ったほうが明快だし、中身も充実したのではないだろうか。まあそこまで絞ると動員が減るのは間違いないけど。

ともあれ今回のいちばんの見どころは、近代日本における「廃墟の受容と展開」だった。古来日本には廃墟を愛でる心情はあったものの、絵に表わすことはあまりなかったようだ。それはおそらく日本の建築が吹けば飛ぶような木造が多く、時とともに朽ちていくため、悠久の時間を感じさせるような「堅牢な廃墟」が存在しなかったせいかもしれない。おもしろいのは、近代以前の日本にも廃墟画がまったくなかったわけではなく、舶来の版画に描かれた廃墟を模写した伝歌川豊春の浮世絵が残されていること。この絵師はおそらく西洋の廃墟を美しいと思って描いたのではなく、たまたま模写した版画が廃墟図だったというだけの話だろう。

日本に本格的に廃墟画が導入されるのは明治に入ってからのこと。工部美術学校に招かれたイタリア人画家フォンタネージが持参した廃墟の素描を、生徒たちが模写したものだ。その後、百武兼行や松岡壽らが渡欧して廃墟を描くことになるが、しかしそれも風景の一部に廃墟が入っていた程度のもので、そこからは廃墟の持つ意味や象徴性は読み取れない。1930年代からおもにシュルレアリスム系の画家たちが、戦禍の近づく不安な世情を反映させるように廃墟を採り入れるが、今度は逆に象徴性が勝りすぎて廃墟が廃墟らしくしっかり描かれていないのが残念なところ。でもこの昭和の廃墟観を拡大して戦争を軸に1本にまとめれば、おもしろい展覧会になると思う。

最終章では日本の現代都市が廃墟化した風景を元田久治や野又穫らが描いていて、ようやく廃墟画が根づいてきたことを感じさせる。欲をいえば、磯崎新をはじめ建築家の作品も見たかった。

2019/01/08(火)(村田真)

『ヨーゼフ・ボイスは挑発する』

ヨーゼフ・ボイスが来日してから35年、没してからも30年以上たつ。名前を聞く機会もめっきり減ったけど、アート・プロジェクトやソーシャリー・エンゲイジド・アートなどが喧伝される昨今、「社会彫刻」を掲げたボイスはもっと再評価されていい芸術家の筆頭に挙げられるだろう。この映画は残された写真や映像により、ボイスの生涯と思想を大まかにたどったドキュメンタリー。

第2次大戦中に搭乗した戦闘機が撃墜され、タタール人に救出されて体に脂肪を塗られ、フェルトにくるまれて九死に一生を得たとか、デュッセルドルフの美術学校の教授に収まったものの、定員を無視して学生を入れたため解雇されたとか、資本主義と対立し、アメリカのギャラリーから呼ばれたときには誰とも会わず、コヨーテと過ごしたとか、緑の党の立ち上げに参加したとか、おおよそのエピソードは80年代から知られていた。しかしそれをボイス自身の口から聞いたり、実際のパフォーマンスを映像で見るのは初めてのこと。余計な演出もなく、ただ既存の映像をつなぎ合わせ、合間に関係者へのインタビューをはさんだもので、キャロライン・ティスダルとかヨハネス・シュトゥットゲンとか懐かしい人物も出てくる。

ボイス自身の言葉も興味深い。いわく「笑いなしで革命ができる?」「芸術だけが革命的な力を持つ。芸術によって民主主義はいつか実現する」「撹乱は必要だ、人目を引くためにね」。ボイスはみずからの考えを広めるために道化役をいとわなかった点で、岡本太郎を思い出させる。しかし毀誉褒貶があったにしろ、晩年のボイスが栄光に包まれていたのに対し、岡本太郎の晩年が悲惨だったという明暗対比はいかんともしがたい。どうしてこんなに差がつくんだろう? いろいろ考えさせられる映画だった。

2019/01/08(火)(村田真)

イサム・ノグチと長谷川三郎──変わるものと変わらざるもの

会期:2019/01/12~2019/03/24

横浜美術館[神奈川県]

本展を観るまで、正直、長谷川三郎という抽象画家を知らなかった。長谷川は戦前から日本の前衛美術のリーダー格だったというが、晩年は米国に拠点を移したこともあり、死後はあまり語られることがなかったという。しかしイサム・ノグチに多大な影響を与えた人物として、近年、改めて脚光を浴びることとなった。本展はその2人の交友に焦点を当てたユニークな企画展だ。

2人の出会いは1950年、ノグチが久しぶりに来日した際である。互いのビジョンがよく似ていることを知り、意気投合。以来、固い友情で結ばれ、京都、奈良、伊勢などへ一緒に旅をし、寺社仏閣、建築、庭園、書、絵画、茶道、禅、俳句など日本の文化遺産に触れ、芸術家としてのターニングポイントをそれぞれ築くことになった。この旅によって、ノグチは日本の伝統美や東洋思想に関する思考を深め、長谷川は抽象美術と日本の伝統美との関係に対する迷いを払拭したという。

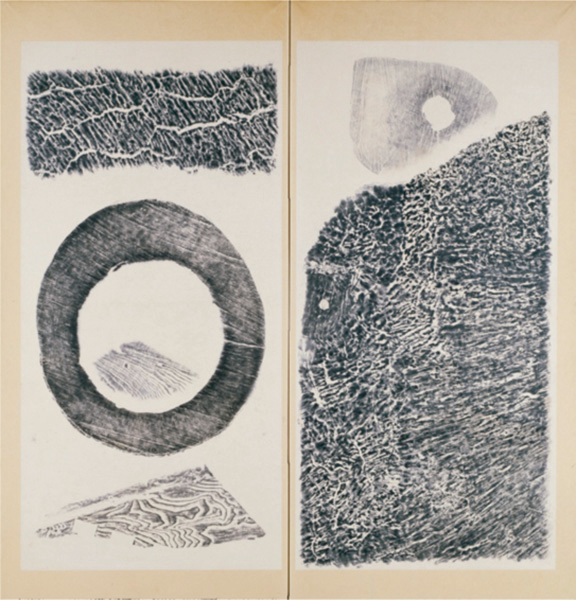

まさに2人は道連れなのだ。同じものを見て、対話し、刺激し合い、それをそれぞれに咀嚼した末に芸術表現をした。長谷川は抽象絵画に、ノグチは抽象彫刻に。本展の第3章では2人の作品が同空間に展示されていて、見応えがあった。2人の作品を見比べると、やはり世界観がどことなく似ている。東洋と西洋、伝統とモダンの融合という言葉で語るのはもちろん簡単だ。しかしそれだけではない、この似ている感じは何だろう……。長谷川はもともと、油彩画を描いていたが、ノグチとの旅以降は、水墨画や拓本、木版へと転向する。その墨1色の世界が、抽象表現の純化をより極めたようだ。ノグチの彫刻も石や陶、金属などを素直に生かした、力強くも、親しみのある作品が多い。その純粋さというか、健やかさのようなものが2人には共通してあるように感じた。

イサム・ノグチ《書》(1957)

鋳鉄、木、縄、金属、178.8×43.5×40.6cm、イサム・ノグチ財団・庭園美術館(ニューヨーク)蔵

©The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York/ARS-JASPAR

[Photo: Kevin Noble]

長谷川三郎《自然》(1953)

紙本墨、拓刷、二曲屏風一隻、各135.0×66.5cm、京都国立近代美術館蔵

(展示期間:1月12日~2月13日)

ちなみに長谷川は日本の文化遺産に触れ、もともと、日本には優れた抽象文化があると理解していたという。そのひとつ、俳句も抽象表現であると。なるほど、短い言葉で季節を表し、そのときどきの情景や心情を詠む。ギュッと凝縮された言葉だからこそ、受け手によって解釈はさまざまで、その想像を何倍にも広げられるからか。そんな俳句をはじめ、日本人は知らず知らずのうちに抽象表現に慣れ親しんできたのかもしれない。だから、私は2人の作品を素直に心地良く受け止めることができたのだ。

公式サイト:https://yokohama.art.museum/special/2018/NoguchiHasegawa/

2019/01/11(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)