artscapeレビュー

佐々木敦『これは小説ではない』

2020年08月01日号

発行所:新潮社

発行日:2020/06/25

すでに広く知られているように、批評家・佐々木敦は今年に入って「批評家卒業」を宣言し、『新潮』4月号に「半睡」という初小説作品を発表した。今後も批評的なテクストは書きつづけるとのことだが、これまで著者がこだわってきた「批評家」の看板を下ろすという宣言は、わたしを含めた以前からの読者に驚きをもって受け止められた。

その理由や心境については、すでにいくつかのインタビューや著書のなかで明らかにされているため、ここで評者がわざわざ贅言を費やすにはおよばない。いずれにしても、佐々木にとって大きな節目となる今年、これまでの仕事を総決算するかのように、続々と新著が刊行されている。演劇批評集としては意外にも一冊目に当たる『小さな演劇の大きさについて』(Pヴァイン、6月)、これまで単行本未収録だったさまざまなジャンルの文章を集めた『批評王』(工作舎、8月)、雑誌『群像』での連載をまとめた『それを小説と呼ぶ』(刊行予定──『これは小説ではない』のあとがきを参照のこと)、さらに佐々木が編集長を務める文芸誌『ことばと』の創刊号(書肆侃侃房、4月)まで含めると、隔月以上のペースで何かしらの本が刊行されている。

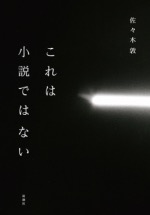

本書『これは小説ではない』も、そうした一連の刊行ラッシュに連なるものである。しかしこの書物こそは、どうあってもこの著者にしか書けない、紛れもない主著のひとつと言って差し支えないように思う。本書のもくろみは、おおよそ次のようなところにある。すなわち、「小説とは何か」「小説に何ができるか」ということをはじめから大上段に論じるのではなく、「映画は小説ではない」「写真は小説ではない」「音/楽は小説ではない」「演劇は小説ではない」──というふうに、ほかの芸術ジャンルの可能性と限界を浮き彫りにしていくところから、来たるべき小説のポテンシャルを照射していこうという構えである。これまで「横断」ならぬ「貫通」をモットーとしてきた著者らしく、異なるジャンルを論じたどの章も、これ以外にないと思わされるような例示と分析で溢れている。

だが、おそらくこれだけでは、事の半分しか説明したことにならない。第1章「ラオコオン・エフェクト」に見られるように、本書はレッシングからグリーンバーグにいたる近代の「詩画比較論(パラゴーネ)」の基本を押さえるところから始まっている。しかし本書はそこから、各ジャンル(あるいはメディウム)の固有性とは何か、という安易な本質論にはけっして赴かない。本書の考察を導くのは、あくまでも具体的な作品である。しかも特筆すべきことに、その多くは必ずしも名作揃い(いわゆる「古典」)というわけではなく、著者が連載中に接した、あるいは過去に接してきた有名無名の作品群なのである。

かねてより、著者はたとえ大きな連載であっても、その時々に見聞した作品の「時評」を心がけているという旨のことを語っていた。それは過去の著書をひもといてみれば明らかだろう。本書もまた、紛れもなくそのような一冊である。そして、これだけ多くのジャンルにまたがるパラゴーネを遂行しつつ、それを同時に時評としても成立させることができるのは、佐々木敦を措いてほかにいまい。その意味で、本書は『新しい小説のために』(講談社、2017)や『私は小説である』(幻戯書房、2019)をはじめとするここ数年の小説論に連なる一冊であるとともに、映画から音楽へ、文学から演劇へと不断に軸を移してきた著者の、30年におよぶ批評活動の集大成でもある。

2020/07/27(月)(星野太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)