artscapeレビュー

2016年09月15日号のレビュー/プレビュー

五十嵐太郎、菊地尊也、東北大学五十嵐太郎研究室編著『図面でひもとく名建築』

会期:2016/08/06

『図面でひもとく名建築』の打ち上げを行なう。企画の開始から約1年で完成したので、これまでに五十嵐研で取り組んだ書籍に比べても、かなり早いペースだった。表紙を描いてもらったケンチクイラストレーターの野口理沙子さん、一瀬健人さんも参加する。果たして、そんなニッチな職業が成立するのだろうかと思っていたら、彼らは設計事務所に勤務しつつ、イラスト業も展開しているという。

http://noguchi-risako.com

2016/08/06(土)(五十嵐太郎)

─画廊からの発言─ 新世代への視点2016

会期:2016/07/25~2016/08/06

ギャラリー58、なびす画廊、GALERIE SOL、藍画廊、ギャラリーなつか、ギャラリー川船、ギャルリー東京ユマニテ、ギャラリイK、ギャラリーQ、ギャラリー現、コバヤシ画廊[東京都]

毎年そうだが、今年も炎天下、銀座・京橋の11画廊を見て回る。40歳以下を対象とした企画展で、出品作家はぼくが見た11人中9人が女性。このなかでは最年長の佐藤万絵子(なびす画廊)はキャリアも15年に及び、もはやベテランの域だが、作品は相変わらずゴミタメのように新鮮だ。寺井絢香(ギャラリーなつか)はバナナの束を描いてるのかと思ったら、角棒の先に丸いものがついたマッチ棒みたいなものの集合体らしい。これは変! 村上早(コバヤシ画廊)と日比野絵美(藍画廊)はどちらもモノクロの銅版画だが、日比野の抽象形態に対して村上は具象、しかも村上はこってり個人的な物語を詰め込んでいる。繪畑彩子(ギャルリー東京ユマニテ)は映像と小品の展示。映像は水槽にカメや魚が泳ぐというもので、その顔や手足は人間のもの。ほとんどモノクロで、ちょっと懐かしいシュルレアリスムのコラージュを思い出させる。こういうクセの強い作品に比べれば、鉄による花の彫刻を置いた内山翔二郎(ギャラリイK)と、マユのような壷型の彫刻を出品した松見知明(ギャラリー58)のふたりの男性陣は、きわめて真っ当に見える。

2016/08/06(土)(村田真)

LISTEN リッスン

会期:2016/07/30~2016/09/02

第七藝術劇場[大阪府]

「聾者(ろう者)の音楽」を映像的に追究したドキュメンタリー映画。BGMや環境音も排した無音の映画であり、言語は手話と字幕のみ。手話は聾者にとっての言語だが、手指の動きに加えて、顔の表情、単語どうしの繋がりや間、テンポ、呼吸など複合的な要素が組み合わさることで、「声質」ならぬ「手質」が宿るのではないか。とりわけ、本作にも登場する「手話詩」(手話単語をベースに、ある単語の形から別の単語に変わるあいだに意味の連続性を持たせつつ、形の変化や拡張を加えたり、手型の位置や場所による押韻を行ない、視覚的に表現する)の表現者のように、熟達した聾者の手の動きには、意思伝達を超えた強弱・緩急などの抑揚や感情の揺らぎが胚胎し、「声」が「歌声」へと変化するように、音楽的な要素が存在するのではないか。そうした問題意識から、「聾者にとっての音楽」の映像化を目指す聾の映画監督・牧原依里が、聾の舞踏家・雫境(DAKEI)の協力とともに制作したのが本作。出演者15名は、日本手話を主たる言語とする聾者であり、舞踏家や「手話詩」の表現者、聾の劇団員から、バレエ経験者、舞台経験のない人までさまざまだ。ソロ、デュオ、複数人のアンサンブルの合間に、手話による彼らの語りが挿入される。「自分の中にずっと音楽があった」「手話そのものが心地よい音楽を奏でていると感じる時がある」「激しく木々を揺らす風を見ると、鳴っている音が分かる。夕陽が照らす光景を見て、イマジネーションの言葉が浮かび、私だけの歌をつくる」「見知らぬ人の発するオーラを見ると、自分の身体が突き動かされる」。

日常的に手話を使用する彼らの表現は、とりわけ指の動きの繊細さが際立つ。また、異なるシーンでも、「その人の身体の中にあるリズム」のストレートな表出によって、同一人物であると分かる。繊細な指先と全身で感情を表現する激しさの同居が圧倒的な、海辺の女性。花ひらくつぼみや風のそよぎを表現する少女。「手話詩」で「四季」の情景や移ろいを表現する男性。断片化された手話のコラージュを共鳴させ、「合奏」を紡ぐ6人の男女。心臓の鼓動のリズムを相手に渡し、呼吸を合わせながら変奏させていくカップル……。これらは、日本語の歌詞に手話を対応させた従来の「手話歌」のように、聴者にとっての音楽を置き換えたものではない点で、「聾者にとっての音楽とは何か」というアイデンティティの探求であると言える。

ただし、「無音の映像化」には両極面があるのではないか。生の舞台で見せるのではなく、「映像化」することのメリットとして、繊細な指先の動きや表情のクローズアップに加え、海辺や大樹など自然の波動を感じさせる風景を舞台装置として切り取ることが可能になる。一方で、「無音の映像」は聾者の知覚する世界そのままだろうか。ここには、彼らが「音楽のようなもの」を感じ、感情が動かされると語る、風の揺らぎや生身の肉体の発するオーラ、すなわち皮膚感覚の共振が欠けている。この映画を見る聴者は、「音のない世界」を疑似体験できても、聾者の知覚世界そのものを体験することはできない。接近しようとすればするほど、むしろ埋められない差や距離が露わになる。

音をシャットダウンすることで、むしろ際立つのは、運動の視覚性の純粋な抽出である。光が明滅するようにひらひらと舞う、素早い手の動き。空間のなかに裂け目や空隙を探しながら縫い合わせるように、新たな空間を切り開くように、何かに逆らって、あるいは身を委ねて流れるように、指先の震えが空気を震わせ微細な階調をつくり出していく。時間の展開のなかに、リフレインや変奏、アンサンブルの重層性が加わることで、無数の動きが引き出され、重ね合わせられていく。『LISTEN リッスン』を体験しているうちに感じたのは、「音(音楽)がない」のではなく、むしろ「音(音楽)が付けられていたら邪魔だ」という逆説的な確信である。

ここに至って、ダンスと音楽の同根性が開示される。ダンスは音楽であり、音楽はダンスである。あるグルーヴの胎動を感じれば、そこに「音楽」を感じうるし、何らかの情動的な要素が見る者に感じ取られることで、「身体を動かすこと」は「ダンス」と呼ばれるようになる。おそらく両者の根源は繋がっていて、耳で聴覚可能な要素で切り取れば「音楽」、身体の運動(フォルムとその変形)という視覚的要素から見れば「ダンス」と呼称されているにすぎない(従って、ダンスは「音楽」を内包しており、優れたダンサー/表現者の身体にはそのことが宿っている。たとえ微細な動きであっても、それは音の伝播のように空気を伝わって見る者の皮膚感覚を振動させ、思わず身体が動いたり、心が動かされるのだ)。

逆に言えば、本作は、無音=視覚性のみを切り取り、聴覚可能な「音」から「音楽」を切り離すことで、「音楽」の核を掴み出してみせると同時に、「ダンス」に内在する「音楽」との同根性を浮かび上がらせ、ダンスが純粋な身体の運動のみに完全には還元できないことを照射している。この地平においては、聾者/健常者という区別は存在しない。

2016/08/07(高嶋慈)

VvK Programm 16「赤い車が走り抜ける」

会期:2016/07/30~2016/08/07

KUNST ARZT[京都府]

VvK(アーティストキュレーション)の16回目は、中山和也のキュレーションによる企画。「ギャラリーの内部空間には一切作品を置かず、通りに面したギャラリーの窓から見える景色が作品鑑賞の場となる」というシンプルなルールだけが出品作家に課せられている。普段はモノと視線で充満した空間が空白化され、ギャラリーの窓は「外の景色を見る」という機能を取り戻すとともに、内と外、ギャラリー内部と路上、美術と日常の公共空間を媒介する装置となる。「ギャラリーの中に作品を置いてはいけない」というルールに素直に反応すれば、窓が切り取る景色のどこかに作品を仕込まねばならないからだ。あるいはこのルール自体をどう読み替え、逸脱するかが作品成否のカギとなる。

出品作品は、3つの軸に大別することができる。1)「窓」という物理的装置への介入、2)「窓」を介した視線の反転、3)現実空間とそこに内在する社会的ルールへの介入。まず、1)「窓」という装置への介入については、藤本由起夫の《there》とインテクストの《red car》が挙げられる。藤本の《there》は、玄関ドアのドアスコープに使われる魚眼レンズを窓辺に吊るして覗かせることで、中山によって決められた「窓というフレーム」の中に、もうひとつの眼差しのフレームを介入させるというもの。また、外山央、真下武久、見増勇介によるグループ・インテクストは、それぞれがデザイナーやプログラマーとして活動するなかで共有する興味や問題を取り上げ、文字、印刷、コミュニケーションについて考察する作品制作を行なっている。出品作《red car》は、窓ガラスに赤い文字で「CAR」と刻印することで、窓を開け閉めするたびに「赤い車が走り抜ける」という、ささやかだが詩的な想像力に満ちたものだ。

2)「窓」を介した視線の反転については、井上祐希《パラオからギャラリー監視》と小宮太郎《垂直で水平な風景(を撮る)》が挙げられる。井上の作品は、日本の真南に位置するパラオにギャラリーの椅子を持ち込み、会期中の開廊時間、その椅子に座って、海の彼方にある日本の方角を見つめ続けるというパフォーマンス。パラオは太平洋戦争の激戦地のひとつだが、戦後はリゾート地として「楽園」のイメージを付与されてきた。パラオから日本を「見つめ返す」井上のパフォーマンスは、占領地/楽園のリゾートという日本からの一方的な眼差しを反転させると同時に、「作品を見る」観客が「見られている」という眼差しの主客の反転を引き起こす。一方、小宮の作品は、ギャラリーの窓枠や壁、床、展示台、クーラーや電源コンセントにいたるまで、実寸大の模型をつくってさまざまな場所に設置し、「(フェイクの)ギャラリーの窓が切り取った風景」とともに写真に収めている。一見リアルなギャラリーの窓の向こうに突如出現する、住宅街、美大の制作室、松林と湖。よく見ると、展示台や壁には、その時々に「展示中」だった作品の複製が掛けられ、フェイクとリアルが奇妙に同居する。

3)現実空間とそこに内在する社会的ルールへの介入を行なったのが、中山和也《ピンクの川》と中本結《the vending machine is singing on the street》。中山の作品は、対面したビルのベランダや、建物どうしの隙間の細い路地に「ピンク色の柄のモップ」を3本立てかけたもの。無断の設置だが、会期中、モップは撤去されず、ずっと立てかけられたままだったという。「グレーゾーン」である空間や悪意のない清掃用具という絶妙なチョイスによって、建物の所有者と賃貸住人、隣人どうしの間で空間の所有権をめぐる暗黙の了解を浮かび上がらせる。一方、中本の作品は、街頭の自販機のジュースを、左右対称や交互など「美的な」ルールで並び替えたもの。こちらは業者に協力を依頼し、共犯関係に基づくが、商品の陳列という消費社会のルールに介入し、一時的な書き換えを行なっている。

このように本展は、展示空間から物理的な作品を消去することで、物理的な実体のみがアートの本質ではなく、むしろ作品を触媒に引き起こされた思考や想像力で充満する場であることを浮き彫りにしている。同時にそこでは、ギャラリーの「窓」という物理的/制度的なフレームが、「見ること」を批判的に問い直すとともに、外部の社会や公共空間と接続し、接触を引き起こす比喩的な「通路」としても機能していた。

2016/08/07(高嶋慈)

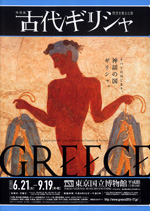

古代ギリシャ─時空を超えた旅─

会期:2016/06/21~2016/09/19

東京国立博物館 平成館[東京都]

なぜいまギリシャなのか? と思ったのだが、展示に古代の競技のセクションがあったように、ちょうどオリンピックが開催されているからのようだ。われわれがよく知っている「美しい」古典の造形に到達する、はるか昔の紀元前6,500年頃までさかのぼり、ミノス、幾何学様式を経て、洗練の過程をたどることができる内容はとても勉強になった。

2016/08/07(日)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)