artscapeレビュー

2022年04月15日号のレビュー/プレビュー

吉阪隆正展 ひげから地球へ、パノラみる

会期:2022/03/19~2022/06/19

東京都現代美術館[東京都]

ル・コルビュジエには日本人の弟子が3人いたとされる。前川國男、坂倉準三、そして吉阪隆正だ。3人のうち一番年下の吉阪は、前川や坂倉と比べるとそれほど著名な方ではない。正直、私も名前くらいしか知らない程度であった。本展はそんな吉阪の活動全般に触れる「公立美術館では初の展覧会」だ。しかしタイトルが非常にユニークで親しみ深く、「ひげから地球へ、パノラみる」である。確かに吉阪のポートレートを見ると、妙に長い顎ひげが目を引く。これを自身の表象かつ等身大スケールとして捉えていたという解説が面白く、言わばひげも吉阪にとって「モデュロール」の一環だったのか! と思うと微笑ましくなった。

吉阪隆正[写真提供:アルキテクト]

吉阪隆正[写真提供:アルキテクト]

さらに本展を観ていくうちに、建築を中心としながら民俗調査、教育、登山、探検・紀行、都市計画など、領域横断的な活動に精力的に取り組んできた生き様に好感が持てた。自身の体験をとても大切にし、それを根幹にして表現してきた人なのではないかと思う。逆に言えば「頭でっかち」な態度や、「机上の空論」を打つことを絶対にしなかった人ではないか。何しろ幼少期に家族と共にスイスで暮らし、青年期にフランスに留学し、さらに壮年期にはアフリカ大陸横断や北米大陸横断、2年間のアルゼンチン赴任を成し遂げるなど、吉阪の並々ならぬ経歴や行動力には驚く。20世紀初頭〜半ばの時代背景を考えればなおさらだ。このように自らの足で地球を駆け巡った体験が、俯瞰的にものを「パノラみる」姿勢や、地球規模でものを考える力へと帰着したのだろう。これは多様性やSDGsが問われる現代においても重要な視点で、巡り巡って、吉阪に時代が追いついたと言えるだろう。

本展にはさまざまな見どころがあったが、特筆すべきは吉阪の活動拠点だった《吉阪自邸》の断面図がなんと1/1サイズで壁面に描かれていたことだ。併せて吉阪自身の等身大パネルも添えられていた。ル・コルビュジエが掲げた近代建築の五原則のひとつ「ピロティ」を実践し、「大地は万人のものだ」という思想のもと、当時、1階の庭部分を周囲の人々に開放したという試みにもやはり好感が持てる。吉阪は真の意味でのコスモポリタンだったのだ。改めて、吉阪隆正という人間味あふれる建築家に興味を抱いた。

《吉阪自邸》(1955)[撮影:北田英治、1982]

《吉阪自邸》(1955)[撮影:北田英治、1982]

展示風景 東京都現代美術館

展示風景 東京都現代美術館

公式サイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/takamasa-yosizaka/

2022/03/23(水)(杉江あこ)

オノデラユキ「ここに、バルーンはない。」

会期:2022/03/19~2022/04/09

RICOH ART GALLERY[東京都]

オノデラユキの発想の元になったのは、1900年初めのパリ、ポルト・デ・テルヌの広場を撮影した一枚の絵葉書だった。そこには広場の中央にある、複数の人間が頭上にある大きな気球(バルーン)を支えているモニュメントが写っていた。どうやら、この熱気球の操縦士と伝書鳩を讃えるブロンズの彫刻は、第二次世界大戦中に溶かされてしまったようだ。オノデラはこの「溶けて無くなった彫像」をキーワードとして、その「不在を呼び戻す」ような作品制作をもくろむ。

それが今回展示された、7点連作の「ここに、バルーンはない。」である。

まず、現在のポルト・デ・テルヌの光景を撮影し、それをやや粒子を荒らした大判のモノクローム・プリントとして提示する。その画面上に、RICOHが開発したStareReapという手法で生成された、黄色い不定型のフォルムの図像を重ねていく。StareReapは、UV光の照射によって硬化するインクを用いて、画像を立体的(2.5次元)に盛り上げてプリントすることができる技法である。今回の作品の場合、バルーンの彫刻の「不在を呼び戻す」手段として、この技法がうまく活かされ、インパクトの強い視覚的効果が生じていた。日常的な事物を題材にして、それをさまざまな手法でずらしたり、変型したりするオノデラの作品制作のスタイルが、とてもうまくはまったシリーズだと思う。StareReapはほかにもいろいろと応用が効きそうな技法なので、ぜひ前回の横田大輔(「Alluvion」2021年7月10日~8月7日)、今回のオノデラユキ以外の作家にも積極的に使ってもらい、その表現の幅を広げていってほしい。

関連レビュー

オノデラユキ「ここに、バルーンはない。」|村田真:artscapeレビュー(2022年04月15日号)

横田大輔個展 Alluvion|村田真:artscapeレビュー(2021年08月01日号)

2022/03/24(木)(飯沢耕太郎)

ミニマル/コンセプチュアル:ドロテ&コンラート・フィッシャーと1960‐70年代美術

会期:2022/03/26~2022/05/29

兵庫県立美術館[兵庫県]

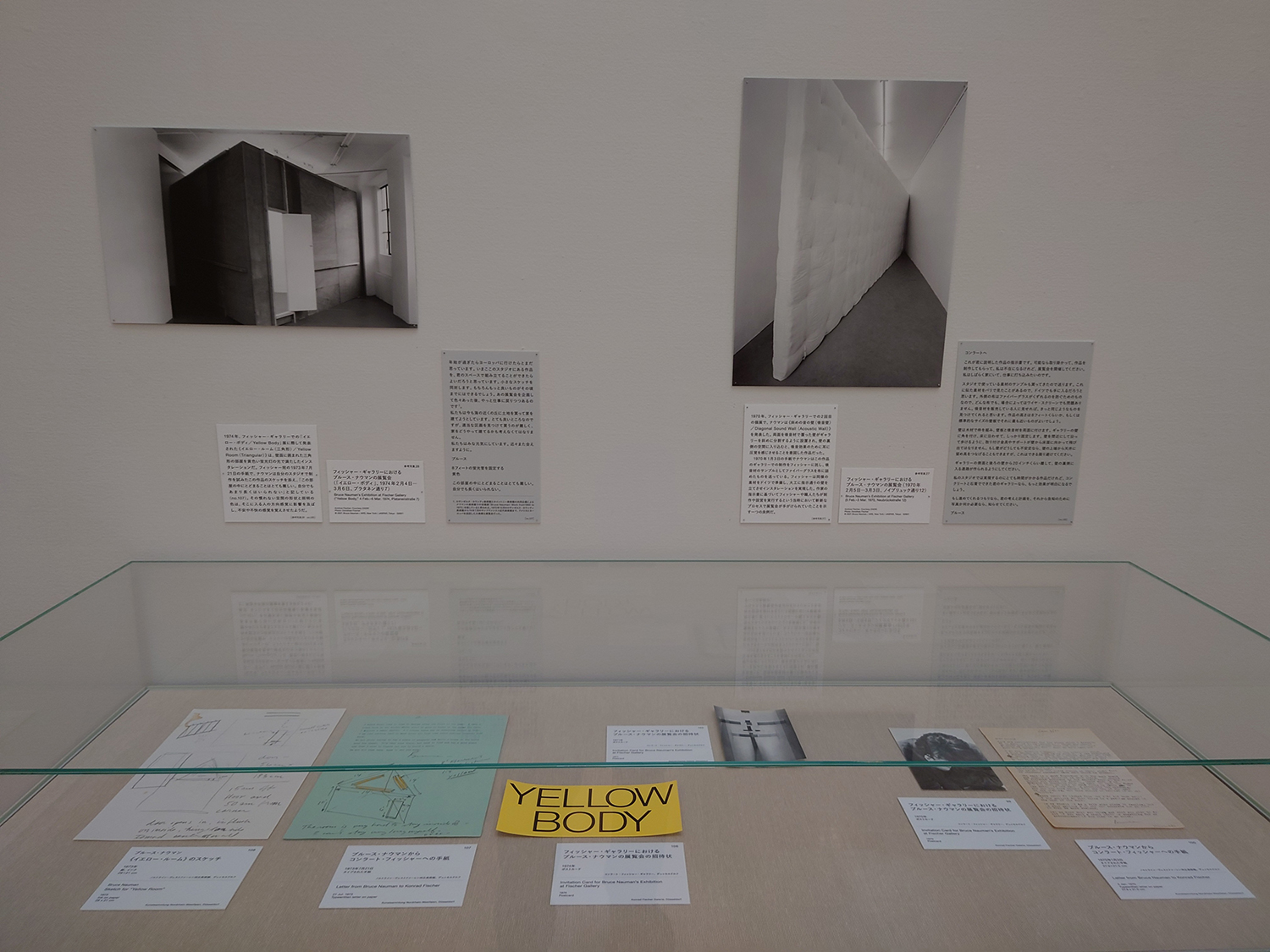

1967年にデュッセルドルフでドロテ&コンラート・フィッシャー夫妻が立ち上げたフィッシャー・ギャラリーを軸に、1960年代から70年代のミニマル・アートとコンセプチュアル・アートを振り返る企画展。「規則と連続性」「数と時間」「場への介入」「歩くこと」「芸術と日常」などキーワードごとに2~3作家ずつ紹介し、共通性と差異を見せる。フィッシャー・ギャラリーと関わりのあった18作家の主要作品に加え、作品制作の指示書、ドローイングや図面、書簡、記録写真などフィッシャー夫妻が保管していたさまざまな資料(ノルトライン=ヴェストファーレン州立美術館収蔵)も展示する点が特徴だ。

例えば、「工業材料と市販製品」の章では、カール・アンドレとダン・フレイヴィンを紹介。アンドレはフィッシャー・ギャラリーのオープニング展を飾り、アメリカのミニマル・アートが早い段階でヨーロッパに紹介された。出品作《雲と結晶/鉛、身体、悲嘆、歌》(1996)は、同年に死去したコンラート・フィッシャーへの哀悼が込められた作品だ。144個の鉛の立方体を、それぞれ12×12の正方形(結晶)と床に散りばめて(雲)、原子の配列と物質の状態変化、最小限の要素と多彩なバリエーションという作家の思想の核を示すとともに、「鉛」を意味するドイツ語「Blei」のアルファベットを組み替えた「Leib(身体)」、「Leid(悲嘆)」、「Lied(歌)」というサブタイトルは、死者への哀歌を示唆する。

カール・アンドレ《雲と結晶/鉛、身体、悲嘆、歌》(1996)

「数と時間」の章では、河原温とハンネ・ダルボーフェンを紹介。河原は、滞在している都市の観光絵ハガキにその日の起床時間をゴム印で記した「I Got Up」シリーズを、1968年から79年まで、毎日2人の知人に送り続けた。本展では、1969年にコンラート・フィッシャー宛てに郵送された計120枚の絵ハガキが展示されている。日付絵画の「Today」シリーズや過去/未来の100万年にわたる年を羅列した「One Million Years」など、河原作品におけるタイポ打ちの数字の無機質性とは対照的に、ハンネ・ダルボーフェンが独自の表記法で計算し続けた膨大な数字や記号は、手書きの痕跡の生々しさを伝え、数字に対する偏執的熱狂はアール・ブリュットにも接近する。また、「歩くこと」の章では、草地の2地点間を繰り返し歩いて「一本の道」を出現させたリチャード・ロングと、路上に敷いた紙の上を歩いた通行人の足跡を作品化したスタンリー・ブラウンは、ともに「歩行」という日常的な行為に基づきつつ、作家自身の主体性や幾何学的な構築性/他者の介入・参加や散漫さという点で対照的だ。そして、展示後半では、プロセス・アート、ランド・アート、ボディ・アート、制度批判への派生的な展開が示されていく。

河原温 会場風景

本展で興味深いのは、「ミニマル/コンセプチュアル」と銘打っているにもかかわらず、ゲルハルト・リヒターが入っていることだ。当初は作家志望だったコンラート・フィッシャーは、デュッセルドルフ芸術アカデミーでリヒターと同時期に学び、資本主義リアリズムを掲げた展覧会などをともに開催した。また、本展出品作家では、タイポロジーの手法を確立したベッヒャー夫妻、既製品の布を縫い合わせてカラー・フィールド・ペインティングを擬態した「布絵画」など「絵画」の構成原理を問い続けたブリンキー・パレルモ、同じくヨーゼフ・ボイスに学び、民族誌学や文化人類学を批評的に取り入れたローター・バウムガルテンもデュッセルドルフ芸術アカデミー出身である。

左:ゲルハルト・リヒター《エリザベート(CR104-6)》(1965)

右:ブリンキー・パレルモ《4つのプロトタイプ》(1970)

このように、ひとつのギャラリーを起点に据えることで、デュッセルドルフにおける60-70年代美術の地政学が浮かび上がる。(ミニマル・アートはアメリカとの時間差のある受容だったが)コンセプチュアル・アートは同時代の展開だった。同時進行性を加速化させた要因のひとつに、「スタジオで時間をかけて完成させた作品をギャラリーに輸送するのではなく、飛行機のチケットを作家に送り、アイデアだけを持って現地制作してもらう」「作家が指示書をギャラリーに送り、作品制作を完全に委ねる」というフィッシャー・ギャラリーの基本姿勢がある。指示書、ドローイングや図面、展示プランを伝える書簡などの資料は、物資性の希薄さが輸送の容易さや輸送費の軽減につながる証左でもある。付言すると、「資料群の展示=輸送(費)の問題のクリア」という構造は、(前述のアンドレ作品を除き)絵画や立体、写真作品、インスタレーションなど「実体のある作品」はほぼ日本国内の美術館から借用した本展の構成にも共通する。ここにはコロナ時代の美術展のあり方に対するひとつのヒントも看取できる。

ブルース・ナウマン「イエロー・ボディ/Yellow Body」展(1974)の関連資料

「デュッセルドルフを観測点とした同時代美術の地政学」の提示は、アメリカ中心主義的な歴史観の相対化という役割を持つ。唯一の中心ではなく、複数の観測点をもって眼差すこと。そこに、本展を日本で開催する意義がある。

関連レビュー

「ミニマル/コンセプチュアル ドロテ&コンラート・フィッシャーと1960-70年代美術」展ほか|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2022年02月15日号)

2022/03/25(金)(高嶋慈)

前谷開「Scape」

会期:2022/03/04~2022/03/27

FINCH ARTS[京都府]

カプセルホテルという外界からの遮断装置に身を置き、壁に描いたドローイングとともに、カメラを見つめるセルフヌードを撮影した「KAPSEL」シリーズなど、「セルフポートレート」の手法を用いて、自己の存在基盤、見られる客体と見る視線、(カプセルホテルの開口部が示唆する)「フレーム」についてメタ的に問うてきた前谷開。レリーズを押してシャッターを遠隔操作し、他者がまったく介在しない撮影手法とも相まって、自己完結性や内省性を感じさせるものだったが、本展では一転して、風景のなかにセルフポートレートを開いていく近年のシリーズ「Scape」が展開された。

暗闇に包まれた展示空間のスクリーンには、やはり真っ暗な林を背に全裸で立つ前谷の姿が映し出される。肩から腕へ、腕から胴体へ、首から顔へと、サーチライトのような丸い光が投げかけられていく。丸い光には樹木の枝が映っているが、身体に強烈な光を当てられて血管、骨、神経など体内組織が透けて見えているようでもある。あるいは皮膚が刺青で枝葉の模様に染められ、周囲の林の光景と同化するようにも見える。フィルムで撮った風景の写真を、撮影に使用したカメラを映写機の代わりに用いて、自身の裸体に投影したという。同様の手法によるもうひとつの映像作品《Under the Bridge》では、アングラな雰囲気の漂う夜の橋の下で、フェンスや空き缶の堆積とおぼしきイメージが裸体に投影される。

プロジェクターではなく、フィルムの裏側から光を当て、撮影に用いたカメラのレンズを通して、イメージ=光を撮影とは逆の方向へ送り返す。そのとき光を受け止める皮膚は印画紙の謂いとなる。また、「レンズで光を集めて受像させる」という目の仕組みがカメラとアナロジカルであることに着目し、カメラの構造を反転させることで、前谷の身体へと送り返された光は眼差しの謂いとなる。風景を眼差した身体が、その風景のイメージに見つめ返される。印画紙としての皮膚は、表面の起伏や突起、体毛により、「滑らかな表面」に還元された風景のイメージに、再び触覚性を与えていく。自他や主客の境界が曖昧になった、エロティックともいえる関係が結ばれる。真っ暗な会場の壁に掛けられた写真作品を、ペンライトで照らして「鑑賞」させる仕掛けも、「光=眼差し」を強調する。

会場風景

会場風景

あるいは、暗闇を走査するサーチライトのような光は、例えば、同じくパフォーマーの裸体に、銃の照準かつHIV陽性を表わす記号である「+」を記した光を投影し、処刑や死を示唆するダムタイプの《S / N》の一場面を想起させる。風景のイメージに対する身体論的な関係の再構築に加え、サーチライトのような光=視線がはらむそうした暴力性、身体組織を透過させるレントゲンの擬態、イメージを一枚の表面すなわち「皮膚」として変換する印画紙など、映像と身体の関係を多角的に問う秀逸な試みだった。

会場風景

関連レビュー

KG+ 前谷開「KAPSEL」|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年05月15日号)

前谷開「Drama researchと自撮りの技術」|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年01月15日号)

2022/03/26(土)(高嶋慈)

本田晋一「7years in 上海 “質感の王国”」

会期:2022/03/18~2022/03/31

本田晋一はなかなか面白い経歴の写真家である。1957年に京都で生まれ、大阪芸術大学写真学科を1年で中退後、スタジオを点々としながら、広告写真を撮影し始めた。その後、シンガポールに6年、ロンドンに半年、ニューヨークに5年滞在し、90年代のデジタル写真の勃興期を経て、東京でフォトグラファー、アートディレクターとして華やかな活動を展開する。2009年からは上海のスタジオと契約し、中国に拠点を移した。習近平の国家主席就任で規制が厳しくなり、日系企業も撤退したので、2018年に帰国。2019年から大阪芸術大学写真学科教授を務めている。

今回のSony Imaging Gallery 銀座での個展は、その上海滞在中に撮影したスナップ写真によるものである。7年間で5万枚を撮影したというが、普段のコマーシャルの仕事とは違って、好きなものを好きなように撮るという姿勢が徹底されており、風通しのいい写真群になっている。当時の上海には「1910~30年代の美しいネオクラシックなアールデコの館」がまだ普通に残っており、過去と現在、ヒトとモノとがアナーキーに混在する活気あふれる眺めを見ることができた。本田は過度に感情移入をすることなく、それらの細部に目を配り、むしろ淡々とカメラを向けていった。結果として、本作では上海をまさに「質感の王国」として捉え直す、新たな視点を提示することができた。

コロナ禍で外遊ができなくなったので、上海での撮影は中断しているが、本シリーズはまだ完結したわけではない。だが他にもいくつか、今後に手掛けたい作品のアイディアも固まりつつあるという。彼のユニークなキャリアを活かす機会も、より増えてくるのではないだろうか。

2022/03/26(土)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)