artscapeレビュー

2022年08月01日号のレビュー/プレビュー

まぼろし博覧会

まぼろし博覧会[静岡県]

池田20世紀美術館に行こうとしたらバスの待ち時間が長かったので、たまたま駅の案内所でパンフレットを見つけた「まぼろし博覧会」とやらへ、先に行ってみることに。パンフには「ニューカルチャーの聖地」としておびただしい量の画像が満載され、好奇心を刺激してやまない。ここはどうやら出版社のデータハウスの社長が館長を務めるB級スポットとして知られているらしく、館長自身も「セーラちゃん」として時折コスプレして登場するそうだ。ぼくは幸か不幸か出会わなかったが。

まず、規模がハンパではない。「敷地面積は甲子園球場や東京ドームと同じ広さ」で、かつて熱帯植物園だった土地を買い取ったそうだ。巨大な温室を改造した「大仏殿」に始まり、斜面に沿って「昭和の町を通り抜け」「まぼろし神社」「ほろ酔い横丁」「まぼろし島」「メルヘンランド」などの小屋が並んでいる。広さだけでなく、展示品数もまたおびただしいことこのうえない。大仏殿には巨大な聖徳太子像をはじめ、巨石人頭像や古代エジプトの神像、仁王像のレプリカ、藝大生が藝祭のためにつくった牛頭馬頭御輿、人魚のミイラなど支離滅裂な品ぞろえ。

まぼろし博覧会 正門[筆者撮影]

まぼろし博覧会 聖徳太子像[筆者撮影]

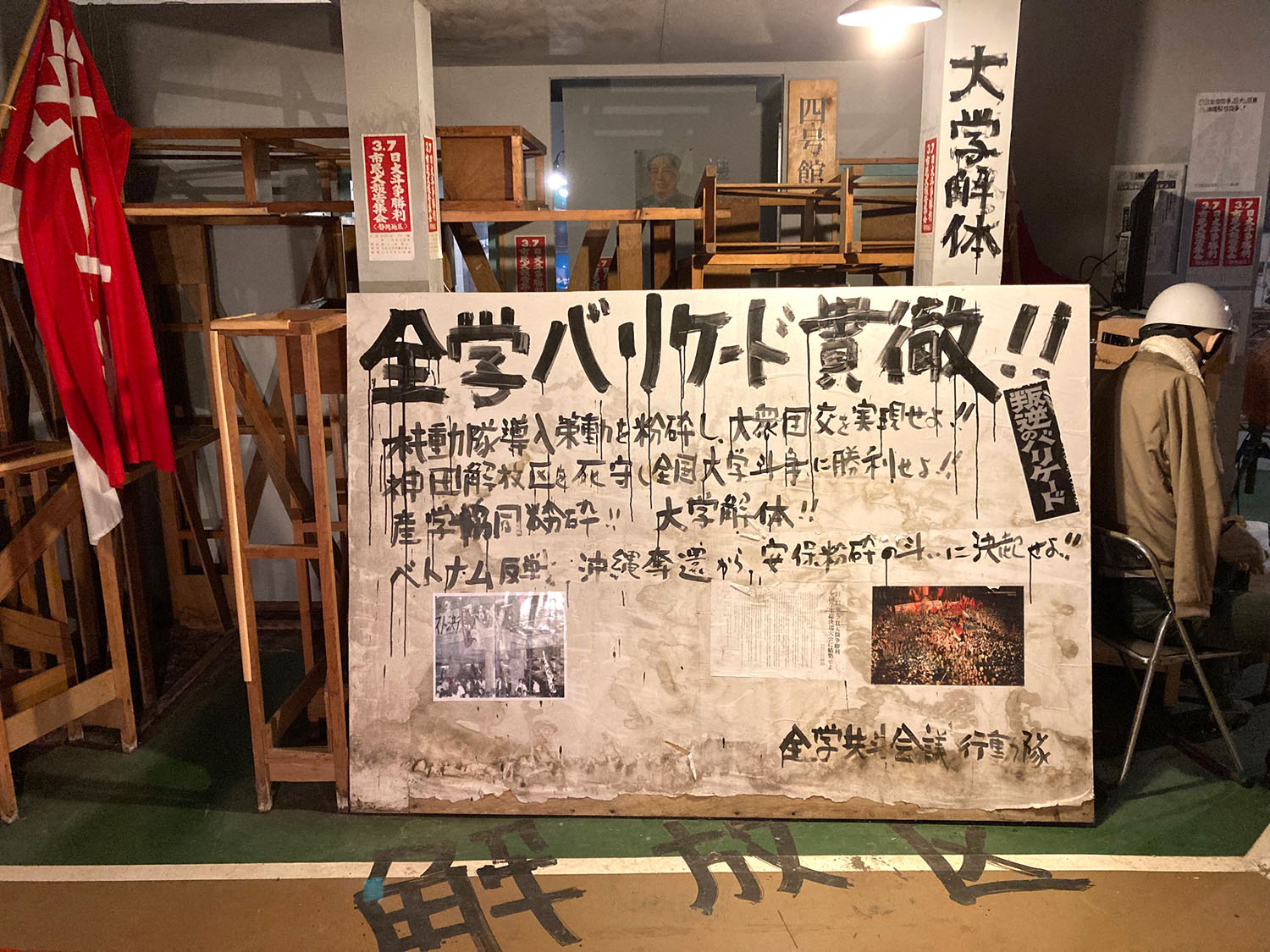

続く小屋にも各地の秘宝館やテーマパークから払い下げられたような怪しげな人形、シロクマやカンガルーなど動物の剥製、人体標本、ピンク映画のポスター、全学連の立て看やヘルメット、昭和歌謡のレコード、ストリップ劇場の看板、ミゼットやスクーター、コスプレ衣装、戦争画の複製画まで展示されている。いや展示されているというより、寄せ集められているというべきか。いちおう大まかに分類されてはいるけれど、ジャンルの境界が曖昧であっちこっち浸食し合い、全体で昭和の残骸の吹きだまりといった趣だ。この過剰感、カオス感がたまらない。

まぼろし博覧会 衛生博覧会[筆者撮影]

まぼろし博覧会 昭和の町を通り抜け[筆者撮影]

まぼろし博覧会 昭和の町を通り抜け[筆者撮影]

まぼろし博覧会 昭和の町を通り抜け[筆者撮影]

まぼろし博覧会 昭和の町を通り抜け[筆者撮影]

それにしても、これでは管理するのが大変だろうと思うが、あまり管理されている形跡はなく、小屋も展示品もホコリを被り、汚れ放題でカビ臭い。また扇風機はあるがエアコンなどはなく、もともと熱帯植物園の温室だったので蒸し暑く、展示品にとっては(観客にとっても)最悪の環境だ。もともと大して価値のないものばかりだから朽ちるに任せるのもひとつの考えだが、ある人たちにとってはとてつもないお宝だし、また10年後50年後にはとんでもなく価値の上がりそうな物件もあってあなどれない。昨日訪れた江之浦測候所とは対極をなすアナザーワールド。

2022/07/11(月)(村田真)

小山利枝子展 LIFE BEAUTY ENERGY

会期:2022/06/30~2022/10/11

池田20世紀美術館[静岡県]

まぼろし博覧会からタクシーで10分ほどで、「小山利枝子展 LIFE BEAUTY ENERGY」へ。俗界から天界へ這い上った気分になるのは、エアコンが効いてるのと、花がいっぱい描かれているからだ。

花を描く女性画家は少なくない。特に目立つのは、ジョージア・オキーフのように性的なニュアンスを感じさせる花の絵だ。小山も40年近く「花」を描き続けているけれど、あまり性は感じさせず、むしろ花のもうひとつのシンボルである「生(のはかなさ)」のイメージにあふれている。それは具体的にいえば、つぼみが花開き、香りを発散し、やがてしおれていくまでのプロセスを、ストロークを生かした流麗なタッチで1枚の画面に表わしていることだ。だからぼんやりぼやけたようなイメージは、花が咲く過程を長時間露光で撮影するのにも似て、「生」の時間をたっぷり含んだ表現と見ることができる。

しかし「生」の時間の先には「死」が予感されるのも事実。カタログの作品リストによれば、今回の出品は1993年から2022年の最新作まで、ドローイングを含めて82点。うち1990年代は4点、2000年代は8点のみで、大半は2010年以降の近作ということになる。そのなかで、忠実に花を描いたドローイングを別にして、明確に花とわかるタブローは1993年の《花93-2》くらい。あとは形態的にも色彩的にも花から徐々に離れて、湧き上がる水や燃え上がる炎のような流動的あるいは破裂的イメージが展開されていく。

これらのイメージが30年以上にわたって花を観察し、繰り返し描くことで得られたものであることは疑いえないが、鑑賞者の勝手な見方としては、たとえば《おだやかな夢の香り》(2002)に見られるあふれる水のような流動的イメージは、大津波を、あるいは《夢をみた》(2009)のような中心から放射状に広がる爆発的イメージは、ツインタワーの崩壊過程や原発事故を、つい想像してしまうのだ。つまり「生」を描きながら、それが「死」に裏返るカタストロフの瞬間を図らずも捉えてしまっているのではないかと。こじつけもはなはだしいが、しかし見るほうが勝手な解釈を膨らませられるほど豊かな作品だと思うのだ。

残念なのは美術館。伊豆高原という環境的には申し分ないロケーションにあるため、足の便が悪く、つい「まぼろし博覧会」に寄り道してしまうのだ。いやそれは僥倖というべきかもしれないが、美術館で気になるのは、展示室の壁の一部がいまだ等間隔に穴の開いたパンチングボードだったり、小山の肩書きが「洋画家」となっていたり、開館した1970年代のまま時間が止まってるんじゃないかと感じられること。まあ館名のとおり「20世紀」を体験できる美術館と考えれば納得だけど。

2022/07/11(月)(村田真)

山元町の復興建築

[宮城県]

311の被災地となった宮城県の東南部にある山元町を久しぶりに訪れた。現在は、CAtが設計した明るく開放的な空間、《山元町役場》(2019)や、ユニセフの復興プロジェクトとして25間に及ぶ細長い木造平屋、手塚建築研究所の《ふじ幼稚園》(2012)などが完成している。とりわけ、注目すべきは、グッドデザイン賞のベスト100に選ばれた震災遺構 中浜小学校だろう。2020年から公開され、一時は落雷を受けて、しばらく休館した施設だが、地震、津波、落雷に耐えた建築でもある。すでに当時の被害状況が除去された震災遺構 仙台市立荒浜小学校と違い、ここでは破壊の状況がかなり保存された内部空間をまわる体験が強烈である。すなわち、用途を博物館に変更せず、条例を制定して建築基準法の適用除外となる保存建物とすることによって、破壊された学校という特殊な状態のまま、来場者が瓦礫が残る教室に立ち入ることも可能にした。またこうした震災遺構は、過剰な情報によって混沌としがちだが、1階は必要最小限のキャプションにとどめ、展示のデザインも統一されている。東北大学の本江正茂らがディレクターとなって実現したプロジェクトである。

《山元町役場》

《ふじ幼稚園》

中浜小学校の位置は、海岸線から400m程度であり、約10mの津波に襲われたが、90人の児童、教職員、保護者が避難し、全員が助かった場所だった。もともと敷地全体を約2mかさ上げしていたことも大きいが、傾斜した屋根をもつ外観からは存在がわかりにくい屋上があったことが幸いした。実はそこは子どもも存在を知らない空間であった。住民は資料室に隠れていた狭い階段からいったん屋上に逃げ、そこからさらに移動し、電気が途絶えた屋根裏で震える一夜を過ごしたあと、翌日にヘリコプターで救助されたという。1989年に竣工した中浜小学校は、シンボリックな屋根や装飾をもち、金のある時代につくられたポストモダン建築だった。が、それゆえに、三角の切妻屋根の下に、ほとんど物置くらいの用途しかない無駄な空間が存在している。おそらく設計者も最後の避難所になるとまでは考えていなかったと思われるが(震災時、建築家はすでに死去)、結果的にポストモダン建築の冗長性が功を奏した。

震災遺構 中浜小学校

中浜小学校 資料室、屋上への階段

震災遺構 中浜小学校 屋上、コンクリートのフレームに落雷

震災遺構 中浜小学校 図工室

震災遺構 中浜小学校 多目的ホール

2022/07/12(火)(五十嵐太郎)

なぎら健壱「偶然に出遭えること!」

会期:2022/07/06~2022/07/23

Kiyoyuki Kuwabara AG[東京都]

フォークシンガーで、独特の風貌、語り口でTVなどへの出演も多いなぎら健壱は、筋金入りの写真マニア、カメラマニアである。その写真の腕前がただならぬものであることは、『日本カメラ』誌に2012年から連載していた「町の残像」(2017年に日本カメラ社から写真集として刊行)などで知っていたが、今回Kiyoyuki Kuwahara AGで開催した個展「偶然に出遭えること!」に出品した作品を見て、あらためてそのことがよくわかった。

今回出品された25点は、すべてモノクローム・プリントだが、逆にノイズを削ぎ落とすことで、彼の「偶然」を呼び込み、隙のない画面構成に仕立てていく能力の高さが、しっかりとあらわれていた。まさに正統派のスナップ写真であり、木村伊兵衛の空気感の描写と植田正治の造形感覚の合体といってもよいだろう。

少し気になったのは、居酒屋など、なぎらのテリトリーで撮影されたもの以外の路上の写真のほとんどが、影の部分を強調したコントラストの高いプリントになっていて、顔がほとんど識別できないことである。そのこと自体は、むしろ写真作品のクオリティを上げるという方向に働いていると思う。だが、もしそれが路上のスナップ写真につきまとう肖像権に配慮したものだとすると、少し残念な気もする。なぎらに限らず、肖像権の問題は多くのスナップ写真の撮り手に息苦しさを与えている。むろん、闇雲に顔を撮影すればいいというわけではないが、タブーがもう少し和らぐような状況を醸成していくことはできないだろうか。

2022/07/13(水)(飯沢耕太郎)

古屋誠一写真展 第一章 妻 1978.2-1981.11

会期:2022/06/10~2022/08/06

写大ギャラリー[東京都]

東京工芸大学は、この度、オーストリア・グラーツ在住の写真家、古屋誠一の作品364点をコレクションした。古屋は同大学の前身である東京写真大学短期大学部を1972年に卒業しており、日本だけでなく欧米でも評価の定まった写真家ではあるが、これだけの数のプリントを収集するというのは、かなり思い切った決断だと思う。今回の展覧会は、そのお披露目を兼ねたもので、古屋がグラーツで演劇と美術史を学んでいたクリスティーネ・ゲスラーと知り合い、結婚し、ともに過ごすようになった時期の写真(古屋自身による1990年代のプリント)50点が展示されていた。

クリスティーネがのちに精神的に不安定になり、1985年に自ら命を断つことを知っている者は、この時期の写真の眩しいほどの輝きが逆に痛々しく見えるかもしれない。古屋自身が画面に写り込んでいる写真も含めて、そこから見えてくるのは、出会ったばかりの恋人たちの、ナイーブだが充実した日々の記録である。ひとつ言えるのは、どの写真も、そこに写っているクリスティーネが、「撮られている」ことを意識し、古屋に強い眼差しを向けていることだ。いつでも、どこでも見つめ、見つめ返される眼差しの交換ができる、特別な信頼関係が二人の間に育っていたことがうかがえる。だが、1980年くらいになると、その二人の関係のあり方が微妙に揺らいでくる。第一子を身ごもったクリスティーネの、やや不安げな固い表情が印象的だ。いずれにしても、古屋が撮影したクリスティーネのポートレートが、これまでの写真史の流れにおいても、特異かつ特別な意味をもつものであることを、あらためて認識することができた。

なお2022年11月には、本展の続編として「第二章 母」のパートが展示される予定である。

2022/07/13(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)