artscapeレビュー

2022年08月01日号のレビュー/プレビュー

Accumulations / 蓄積

会期:2022/07/02~2022/07/24

青山|目黒[東京都]

本展はシドニー在住のキュレーター、アーティストのジェシー・ホーガンによってゲストキュレーションされたものであり、東京を活動拠点とする作家とオーストラリアほか国際的に活躍し、相互作用的に多様なメディウムを用いる作家による、作品、コラボレーション、アーカイブが縦横無尽に並ぶ。21組の作家が同時に出展しているが、混乱することなく見ることができたのは、作品の多くが「蓄積」のために対構造を個々で持っていたからだろう。そのなかで心に留まった作品を紹介したい。

棚の上に横たわったミネラルウォーターのペットボトルのラベルのあたりから水が1滴、1滴と落ちていく。その水は床の上で口をあけて立てられたペットボトルにぽたんと入る。水を注ぐ側は1929年に日本で初めて販売されたミネラルウォーターである「富士ミネラルウォーター」(当時は「日本エビアン」)で、水を受け止めるのは1990年代からオーストラリアで広く販売されている「マウント・フランクリン」だ。「マウント・フランクリン」はコカ・コーラ社によって現地展開されていて、日本国内での購入は簡単ではない。このボトルは一体いつ誰から森田に渡ったのか。「マウント・フランクリン」の水は一度なくなっているはずだから、誰かが飲んだのか。ボトルに蓄積される水は展示しつづければいつか蒸発して消えてしまう。閉廊中はラベルで隠れた水を滴らせる穴が塞がれるのか。蓄積した水を逃さないよう、キャップは締められることがあるのか。日本法人による採水地が「日本」というドメインであるコカ・コーラ社の「い・ろ・は・す」ではなく採水地にこだわった「富士ミネラルウォーター」なのはなぜか。そもそもどうして「富士ミネラルウォーター」なのか。山つながり? 森田が先に入手したのは「マウント・フランクリン」? 「六甲のおいしい水」でも良かったはずだ。否、「日本」を代表しつつ、具体的なアイデンティティを持たなくてはならない。2020年にはオーストラリアで展示された? 展覧会ごとにボトルは換えられているのか。

作品となったペットボトルはこのように、個物としての存在、流通の経路、製品としての歴史、作家のアイデンティティのスケール、あるいは表象のはざまで意味を蓄積していくことになった。

なお、本展は無料で観覧可能でした。

公式サイト:http://aoyamameguro.com/news/accumulations/

2022/07/18(月)(きりとりめでる)

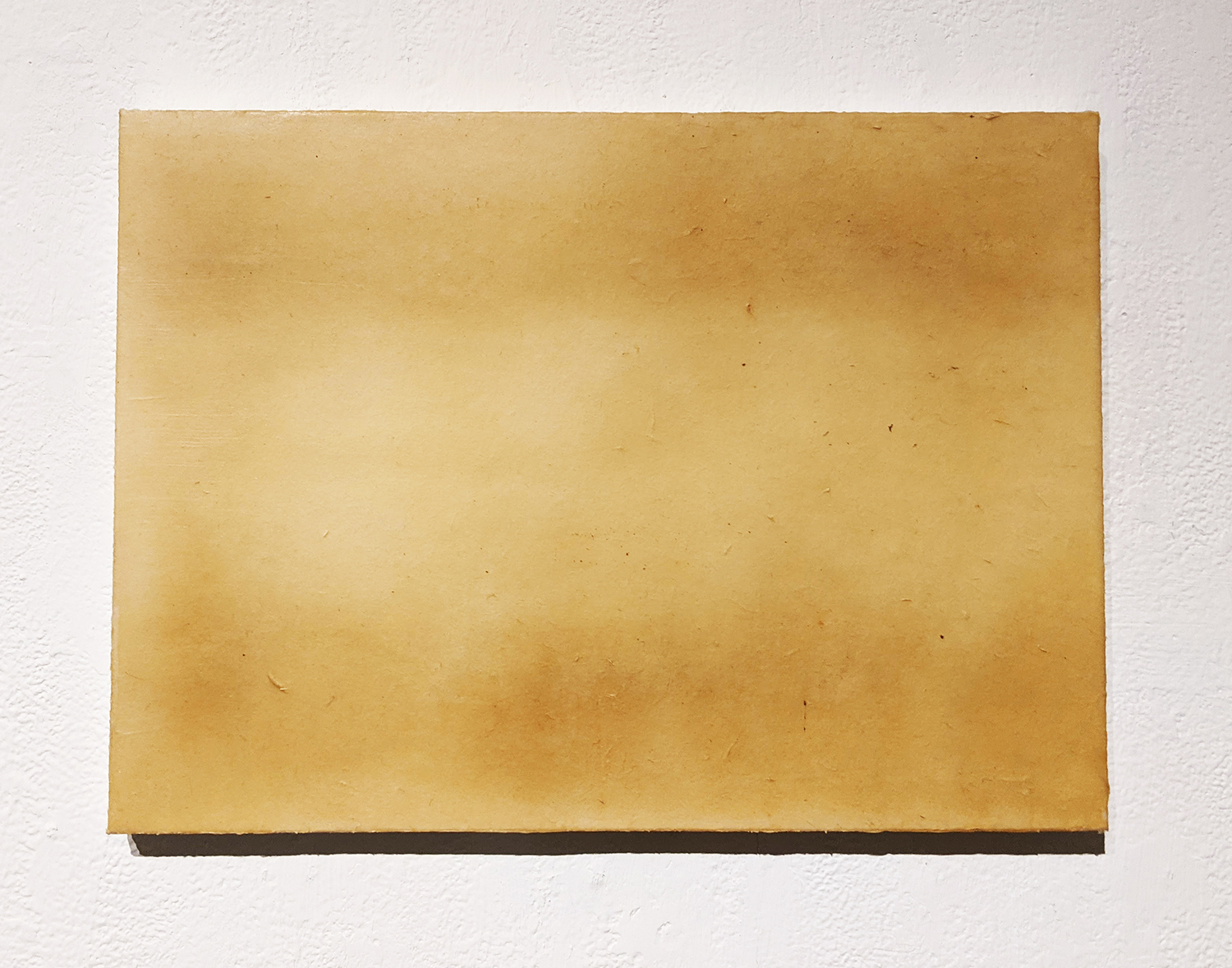

岩坂佑史「Schism」

会期:2022/07/19~2022/07/24

KUNST ARZT[京都府]

自身の尿を和紙に塗り重ね、抽象的な濃淡の美しい絵画作品を制作している岩坂佑史。イメージが引き出されてくるまで30~50回ほど尿を塗り重ね、約2ヶ月かけて1枚を仕上げるという。逆に言うと、一枚の絵画の表面には、2ヶ月ぶんの作家自身の生が凝縮されていると言える。

「神聖化されたアート」への反逆や挑発として、排泄物や体液をメディウムに使用した作品はいくつも制作されてきた。例えば、反芸術の文脈では、精液を用いたマルセル・デュシャンの絵画や、缶詰にした自身の大便を同じ重さの金と交換したピエロ・マンゾーニの《芸術家の糞》(1961)がある。銅の顔料を塗ったキャンヴァスに放尿したアンディ・ウォーホルの《ピス・ペインティング》(1961)は、化学反応により飛沫の跡が青緑色を帯び、抽象表現主義の崇高性や男性的な英雄性を脱構築する。また、マーク・クインは、自身の頭部を型取りし、自らの血液を流し込んで凍結させた彫刻《セルフ》(1991)や、少女像の表面に動物の血を塗布した作品を制作している。

一方、岩坂の絵画は、スキャンダラスな挑発性よりも、日々の生の証を淡々と塗り込めたストイックさが際立つ。「かつて私の身体の一部だったもの」を塗り重ねた絵画からは、生の残滓がゆらめくように立ち昇る。黄土色のトーンを保ちながら一枚ごとに微妙に色あいが異なる絵画は、生の連続性と反復不可能な一回性を提示する。その意味で連想されるのは、版画家の井田照一が1962年から2006年に亡くなるまで、闘病生活を続けながら継続的に制作した「タントラ」シリーズだろう。概念的な世界図や瞑想のマインドマップを思わせる幾何学構造の画面に、一般的な描画材に加え、砂や小枝、鳥の糞など収集した自然物、卵や果汁、そして自身の尿や体液、皮膚や髪なども用いられ、病と向き合う自己の記録とも言える。経年変化による変色・腐敗・臭気は、癌による体調の変化や死に向かう肉体のアナロジーでもある。

会場風景

血液ほどドラマティックではなく、涙や汗のように象徴的な意味ももたず、精液のようにエロスや生命力の含意も持たず、凡庸な体液でありながら「汚い」と忌避される尿。それを「美」に転化する岩坂の絵画は、静かな狂気とラディカルな政治性を秘めている。ここで視点を変えれば、岩坂の絵画は、「日本画」の基底を静かに揺さぶる批評性をもつ。岩絵具を支持体に定着させる膠は「煮皮」が語源であり、獣や魚の皮や骨を煮て作られる。動物の体内組織が「美」を支える透明な基盤となる一方で、人間の体液はなぜ使ってはいけないのか。そうした倫理的問いがここにはある。

前回の個展では作品をアクリルで完全密封して展示したが、今回は剥き出しで展示。マスク越しでも作品に近づくと臭気が漂う。他者の身体と安全な距離を保ち、「異物」である他人の生理的身体や体臭を避けること。コロナ禍で私たちが慣れてしまった「安全性」「異物の排除」を侵犯する暴力性がまさに剥き出しで迫ってくる体験でもあった。

会場風景

2022/07/19(火)(高嶋慈)

「A Quiet Sun」田口和奈展

会期:2022/06/17~2022/09/30 ※予定

メゾンエルメス8・9階フォーラム[東京都]

太陽の光は否応なしに写真を劣化させ、なすがままにしておけば、いつかイメージを蒸発させる。田口和奈は本展で自身が収集したファウンドフォト、ファウンドフォトになった絵画や立体作品などがモチーフとなった写真作品「エウリュディケーの眼」シリーズ、その他作品を多数出展している。ガラスが全面を覆う銀座メゾンエルメスの会場には、やわらかな外光が降りそそいでいた。

では、それぞれはどう置かれているのか。会場には絵画の複写のファウンドフォトが、直射日光を避けるようにしてガラスケースに鎮座し、額装されたシリーズ作品「エウリュディケーの眼」もまたガラス窓に対して垂直に、あるいは陽を背にするように設置されていた。しかし、そのなかで、ペラっと壁に直貼りされた作品群は光を目一杯浴びていた。それが必要なことであるかのごとく。

複写が無限のイメージをつくりだす様がまるで惑星の創世のような《11の並行宇宙》(2019)や《A Spirit Conservation》(2022)といった着彩された図版が複写された作品はいずれも、写真は撮影によって無限の造形が可能であること、撮影された絵画は写真なのではないか、と投げかけてくる。あるいは、それらが紙なり本なりウェブサイトなりに定着した時点において、個別の生を歩むのではないかと。

では、ここでの作品にとっての光とは何なのかと言うと、経年の契機であり、個別の瞬間、瞬間に存在してきた証を写真に付与するものであり、このような意味において、田口の壁に直貼りされた作品群は特に、複写された瞬間に作品から乖離して別の生を始めてしまう、生成する存在としての写真なのだろう。

なお、本展は無料で観覧可能。

「A Quiet Sun」制作風景(2022)

「A Quiet Sun」制作風景(2022)

A scene from the making of "A Quiet Sun" | 2022

Courtesy of Fondation d'entreprise Hermès

《エウリュディケーの眼 #5》(2019-22)ゼラチン・シルバー・プリント、14.7x10.5cm

《エウリュディケーの眼 #5》(2019-22)ゼラチン・シルバー・プリント、14.7x10.5cm

the eyes of eurydice #5 | 2019-2022 | Gelatin silver print | 14.7x10.5cm

Courtesy of Fondation d'entreprise Hermès

公式サイト:https://www.hermes.com/jp/ja/story/maison-ginza/forum/220617/

2022/07/20(水)(きりとりめでる)

PLAY/GROUND Creation #3『The Pride』

会期:2022/07/23~2022/07/31

赤坂RED/THEATER[東京都]

俳優主体の創作活動のために井上裕朗が立ち上げたPLAY/GROUND Creationの#3として『The Pride』が上演された。2008年にロンドンで初演された『The Pride』は俳優として長く活動したアレクシ・ケイ・キャンベルが劇作家に転身しての第1作。日本では2011年にTPTが小川絵梨子の演出で『プライド』というタイトルのもと初演している。今回は日本初演時にも翻訳を手がけた広田敦郎を翻訳・ドラマターグに迎え、井上の演出での上演となった。なお、公演はダブルキャストとなっており、キャストはA/Bの順で併記している。

[舞台写真:保坂萌]

[舞台写真:保坂萌]

物語はオリヴァー(井上裕朗/岩男海史)とフィリップ(池田努/池岡亮介)の出会いの場面からはじまる。児童文学作家のオリヴァーは本の挿絵を担当するシルヴィア(陽月華/福田麻由子)の計らいで彼女の夫・フィリップと三人で食事をするために二人の家を訪れる。出迎えたフィリップと挨拶を交わすオリヴァー。初対面ゆえかのぎこちなさもありながら会話は和やかに進み、やがて着替えを終えたシルヴィアも合流する。しばしの歓談の後、予約したレストランへと出かけていくところでこの場面は終わる。

暖色の照明が白々とした明かりへと変わり、次の場面になると舞台の中央でナチスの制服を着た男(鍛治本大樹/山﨑将平)が「お前は何だ」「この変態のメスブタ」とオリヴァーを責め立てている。いまいち乗りきれずプレイを中断したオリヴァーが男と話していると、3日前に別れて家を出ていったフィリップが荷物を取りに戻ってきてしまう。慌てたオリヴァーは男を追い出し自らの行ないを弁明するが、フィリップは再び出ていく。

[舞台写真:保坂萌]

[舞台写真:保坂萌]

[舞台写真:保坂萌]

[舞台写真:保坂萌]

パラレルワールドのような二つの場面は(上演中に明示されることこそないものの)それぞれ1958年と2008年の出来事であり、この作品では同じ名前を持つ三人の人物が生きる二つの時代が交互に描かれていくことになる。

1958年のフィリップはオリヴァーと惹かれ合い関係を持つ。以前からフィリップの苦悩に気づいていたシルヴィアは二人が関係を持ったことを知り、傷つきながらも二人の幸せを気にかける。だが、二人の間にあるものを愛だと言うオリヴァーの説得も虚しくフィリップは同性愛を「倒錯」と退け(それは当時の「常識」である)、「治療」のために医者(鍛治本/山﨑)にかかることを選ぶのだった。

一方、2008年のフィリップはオリヴァーが見知らぬ男と頻繁に関係を持ってしまうこと(本人曰く「中毒」)に耐えられず別れを選択する。フィリップと共通の友人でもあるシルヴィアはオリヴァーを慰め諭すが、イタリア人のマリオという恋人がありながらオリヴァーに振り回される現状に思うところもあるらしい。フィリップとオリヴァーはシルヴィアに誘われたプライドパレードで再び出会い、和解する。それは50年越しの二人の和解でもあった──。

[舞台写真:保坂萌]

[舞台写真:保坂萌]

二つの時代の三人はそれぞれに異なる人物のはずだがどこか響き合うようでもあり、互いに因果の糸で結ばれているようにも思える。あるいはそこにある差異を、同じ人物が異なる時代に生まれたがゆえに生じてしまった性格や人生の違いと解釈することもできるだろう。その差異と共通性をどう演じるかが俳優の見せどころにもなっている。ダブルキャストによる上演はさらに異なるバージョンの三人への想像を促す。ひとの人生はわずかな環境の違いでも大きく変わってしまう。「正直な人生を生きること」が困難な状況であればなおさらだ。

2008年の三人は1958年のそれと比べれば幸せな関係を築けているように見えるが、それでもなお偏見や困難があることは作品のそこここで示されている。では、2022年の日本はどうだろうか。そのような想像力を喚起する点において、この戯曲は初演よりもむしろそれ以降の上演の方がより一層意義のあるものになっていると言えるかもしれない。三人が「いまここ」に生きていたらどのような人生を送っているかを想像すること。「いまここ」の向こうに2008年を、1958年を、いくつもの時代の人々の人生を透かし見ること。

[舞台写真:保坂萌]

[舞台写真:保坂萌]

[舞台写真:保坂萌]

[舞台写真:保坂萌]

side-Bでは若い俳優陣が傷つきながらも自分が何者かを探し続ける登場人物たちの姿を繊細に立ち上げていた。特に岩男海史のオリヴァーは好演。ただ、登場人物のフラジャイルな懸命さが際立った分、シルヴィアひとりが犠牲になっているようにも見えてしまう点は気になった。ゲイ男性二人が中心の物語だけに、唯一の女性であるシルヴィアの存在をどう見せるかは重要だろう。これは個々の演技ではなく上演全体のバランスの問題だ。一方、side-Bと比べるとやや年上の俳優たちによって演じられたside-Aでは、自身の人生を探求する切実さは抑制された演技によって胸の裡に秘められたものとなったが、その分、自ら立とうとする登場人物たちの強さが感じられる上演となっていたように思う。二つの時代を生きる三人の姿を、そして彼らを演じる二組の俳優陣の姿を通して『The Pride』が描き出したのは、いまなお続く、そして個々人においては一生をかけて向き合わざるを得ない、人間の尊厳をめぐる闘いだった。

[舞台写真:保坂萌]

[舞台写真:保坂萌]

PLAY/GROUND Creation:https://www.playground-creation.com/

2022/07/24(日)(山﨑健太)

西村梨緒葉《歌を教える》(「KUMA EXHIBITION 2022」より)

会期:2022/04/01~2022/04/10

ANB Tokyo[東京都]

「KUMA EXHIBITION 2022」については、学校法人森友学園をめぐる財務省の公文書改ざん問題で自死した近畿財務局職員の赤木俊夫さんの朝のルーティーンを筒|tsu-tsuが演じ続けるというパフォーマンス作品についての記事を以前書いたのだが、展覧会で覚えたある歌が、3カ月経ったいまもまだ頭の中でたびたびリフレインするのだ。

うすいレースで囲われた、半透明のブースの中に机と椅子が置かれてあり、少し離れたところにはアクリル板が吊られて、貼られた紙には次のように書いてあった。

机上の番号に電話をかけてください。

30秒ほどの短い歌を1曲教えます。

あなたが歌を覚えたら、電話はおしまいです。

映像作品なら視聴時間がハンドアウトに書かれているが、これは「30秒ほどの短い歌を教え」てもらうと書いてある。どうやって教えてくれるんだろう。中国語の発音について何度聞いても覚えられないわたしにできるのだろうかと思ったりもしたが、スマートフォンを鞄から取り出して電話をかける。人が出た。「もしもし」「もしもし」。

すぐに歌を教わることが始まった。電話越しに人が歌ってくれる。「さっきー・まだ・わーかれたーばかりー」。1フレーズ目が終わると、わたしは追っかけるように歌う。「さっきー・まだ・わーかれたーばかりー」。わりかし音程がわからないという自分の性質に気付き、時間がかかることが予想され、急に申し訳ない気持ちになる。机の上には分厚いメモ帳とペンがあって、そこに聞いた歌詞をまず書いていった。少し冷静になると、そのメモ帳には、何人もがそれぞれの方法で書き落とした跡があった。「さっきー ま↑だ↓ わーかれたー ばかりー↓」。これだ。この書き方だ。

音程が聞き取れないと、記号も機能しないと直後にわかったのはさておき、最終フレーズまで覚えられたと思ったので、そこで終わりにしてもらった。15分くらい教えてもらって、そのときのメモは写真に撮ったものの見返していないが、いまもふと気付くと歌っている。何を教えられたのだろうかと思いながら、検索エンジンで歌詞を打ち込むも、特に何もヒットしなかった。

なお、本展は無料で観覧可能でした。

西村梨緒葉《歌を教える》(2022)

西村梨緒葉《歌を教える》(2022)

「KUMA EXHIBITION 2022」アーカイブサイト:https://kuma-foundation.org/exhibition/2022/archives/rioha-nishimura/

2022/07/25(月)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)