artscapeレビュー

2015年06月15日号のレビュー/プレビュー

「線を聴く」展

会期:2015/04/24~2015/07/05

メゾンエルメス8階フォーラム[東京都]

メゾンエルメスの「線を聴く」展へ。森美術館の「シンプルなかたち」展と呼応する企画である。富士山の等高線の部分をひたすら切り取って、本当に線だけを並べる髙田安規子・政子の作品は凄まじい手作業に支えられているが、ロジェ・カイヨワによる石コレクションの素晴らしさを見ると、自然がつくる造形のすごみに感心する。建築からは、アトリエ・ワンが大きなバージョンのマンガ・ポッドを出品していた。

2015/05/27(水)(五十嵐太郎)

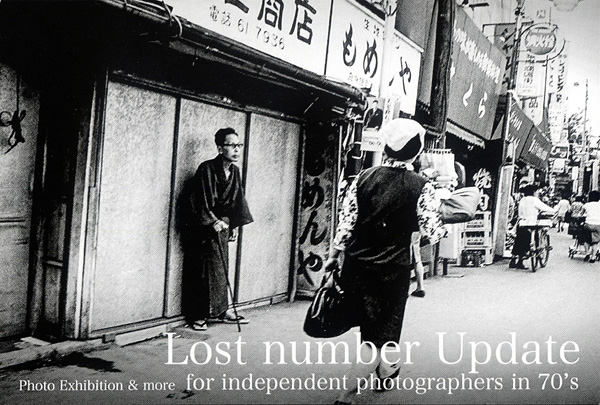

LOST “number” UPDATE part.1

会期:2015/05/28~2015/06/03

ギャラリー エスパス・ビブリオ[東京都]

『number』は1972~75年にかけて、東京造形大学写真専攻の学生たちを中心にして発行されたミニマガジン(全11冊)である。学内がバリケード封鎖されて授業ができなかったので、高梨豊の乃木坂の事務所に毎週集まって「自主ゼミ」をおこない、コピー印刷(8号からはオフセット印刷)の小冊子を刊行していた。今回のギャラリー エスパス・ビブリオの展示には、川島敏生、島尾伸三、瀬野敏、西原敏弘、上松恵武、梅津秀の6人のメンバーが参加していた。

彼らの仕事は、1966年にアメリカ・ニューヨーク州ロチェスターのジョージ・イーストマンハウス国際写真美術館で開催された「コンテンポラリー・フォトグラファーズ 社会的風景に向かって」展を起点とする「コンポラ写真」の枠組みに入るように見える。当時、フォトジャーナリズム、広告写真、芸術志向の写真などの既成の写真表現のあり方を否定し、写真を撮り続ける根拠を自らの生と現実とのかかわりを「記録」していくことに求める若い写真家たちの営みが大きく広がりつつあった。たしかに、会場に並んでいるのは、「コンポラ写真」の典型といえそうな、日常をやや距離をとって見つめたスナップショット群である。だが、40年の時を隔てて見ると、一人ひとりのアプローチの違いも見えてくる。今は所在不明になってしまったという上松恵武の、群衆から特異な身振りの人物を嗅ぎ当てていく能力の高さや、グループの中で中心的な役割を果たしていた島尾伸三の、軟体動物のように伸び縮みする視覚のあり方など、若い写真家たちの中に芽生えつつあった個人的な体内感覚が、それぞれの写真の中からあぶり出されてくるように感じるのだ。彼らの仕事が、その後の写真表現とどんな風につながっていったのか、あるいは断絶したのか、より細やかな検証が必要になってくるだろう。

なお会場近くのギャラリーThe Whiteでは、川島敏生、島尾伸三、瀬野敏、西原敏弘が参加した「LOST “number”UPDATE part.2」展が開催され、彼らの現時点での写真を見ることができた。また展覧会にあわせて、5月29日には飯沢耕太郎×ホンマタカシ、31日には高梨豊×大日方欣一によるトークイベントが開催された。

「LOST “number”UPDATE part.2」展

2015/05/29(金)(飯沢耕太郎)

レオナルド・ダ・ヴィンチと「アンギアーリの戦い」展

会期:2015/05/26~2015/08/09

東京富士美術館[東京都]

16世紀初め、レオナルド・ダ・ヴィンチがフィレンツェのパラッツォ・ヴェッキオの壁に描いたとされる《アンギアーリの戦い》。その壁画の主要部分を描いた板絵《タヴォラ・ドーリア》が、関連作品や資料とともに公開されているというので見に行く。京王八王子からバスに乗ったら幸福の科学のリッパな建物が目に入る。どうして新興宗教の建物は擬古典主義が多いんだろう、と考えてたらその100倍くらいリッパな牧口記念会館が見えてきた。その先の創価大入口の向かいに東京富士美術館は建っている。ここにはティントレット、ブリューゲル、ルーベンス、ラ・トゥール、シャルダン、ターナー、ユベール・ロベール、ドラクロワなどそうそうたる巨匠たちの作品がある。でも大半は画集にも載らないような二流品だったり小品だったり、作品で選んだというより名前をそろえたという感じ。レオナルド作ともいわれる《タヴォラ・ドーリア》も、いったんは同館が購入したものだが、その後なぜかイタリア政府に寄贈。レオナルドの真作じゃなかったからなのか、いずれにせよイタリアにとっては貴重な資料に変わりなく、今回イタリア政府の協力により展示が実現したってわけ。でも展覧会はそんな裏話には関係なく興味深いものだった。1章では、フィレンツェ対ミラノ戦である「アンギアーリの戦い」を描いたレオナルド以前の絵とか、メディチ家を追放してフィレンツェを牛耳ったサボナローラの処刑シーンを描いたテンペラ画とか、15世紀のフィレンツェが紹介され、2章では《アンギアーリの戦い》を巡るメモや資料、模写、そして《タヴォラ・ドーリア》が展示され、3章では、この戦闘図の対面の壁にミケランジェロが描こうとしていた《カッシナの戦い》を巡る模写やスケッチなど、4章では《アンギアーリの戦い》に触発された17世紀の戦闘図が集められている。《アンギアーリの戦い》は未完に終わり、その後ヴァザーリのフレスコ画で覆われてしまったが、にもかかわらず同図はそれ以前ののどかな戦闘図を一変させ、ルーベンスやドラクロワに連なる密度の濃い迫真的な戦争画の手本になったようだ。その延長線上に藤田嗣治の《アッツ島玉砕》もあるんじゃないかと見てるんだけどね。最後に東京藝大がつくった《タヴォラ・ドーリア》の立体復元彫刻が展示されてて、その“フィギュア力”の高さに感心しました。

2015/05/29(金)(村田真)

夜の画家たち──蝋燭の光とテネブリスム

会期:2015/04/18~2015/06/14

山梨県立美術館[山梨県]

ふくやま美術館と同館のみで開かれ、大都市には巡回しない展覧会。遠いので迷っていたが、八王子に行くついでに(というには遠すぎるが)思い切って行ってみた。明治以降の洋画、日本画、浮世絵を中心に、夜景や明暗を強調した表現を集めたもの。サブタイトルにある「テネブリズム」とは、闇のなかから光を当て人物を劇的に浮かび上がらせる17世紀バロック絵画に特徴的なスタイルのこと。イントロは、東京富士美術館から借りたラ・トゥール《煙草を吸う男》から。西洋絵画はこれとレンブラントらの版画が数点あるくらいで、あとは日本の近代絵画が占めている。なかでも注目すべきは高橋由一、山本芳翠、中丸精十郎、本多錦吉郎ら、明治初期の油彩画。黒田清輝が印象派(もどき)を輸入する以前だし、もともと暗褐色なうえに夜景を描くもんだからよけい暗い。近代日本は光の発見以前に闇の発見をしたんじゃないかとさえ思えてくる。とくに、人物を完全なシルエットとして闇に沈めてしまった由一の《中州月夜の図》、夜桜よりかがり火と観客のシルエットが印象的な印藤真楯の《夜桜》、童話のイラストみたいな前田吉彦の《勧学夜景図》、ワーグマンに学んだ小林清親のちょっと不気味な油彩画《燈火に新聞を読む女》《婦人像》など、レアものがそろう。ほかにも高島野十郎の《蝋燭》《満月》《太陽》をはじめ、ただならぬ妖気を漂わせる甲斐庄楠音の《幻覚》、自分の頭部の影だけを描いた原撫松の《影の自画像》など見どころたっぷり。ひとつ難点をいえば、夜景が多いので画面が暗いため、額縁の保護ガラスが反射して絵が見えづらいこと。でもさすがに高橋由一作品は高価な無反射ガラスを使ってるようで見やすかった。

2015/05/29(金)(村田真)

Dance Fanfare Kyoto 03 塚原悠也『Hurricane Thunder / Super Conceptual Dance no.001』

会期:2015/05/30~2015/05/31

元・立誠小学校[京都府]

Dance Fanfare Kyoto 03の企画プログラムの一つとして上演された本作は、塚原悠也を含むcontact Gonzoのメンバー4人とダンサー1名が出演。ブルーシートが敷かれ、段ボールや機材、椅子、ついたて、ゴミ箱、工具などが置かれた、舞台裏か設営作業途中のような空間で展開された。5人は淡々と、引っ越し作業のように段ボールや機材などを運び出し、雑多にモノが置かれた空間を片付けていく。「まもなく暗転が入ります」というアナウンスが聞こえると、1人が静かに倒れ、暗転と同時にノイズが入ると、残り全員が静止して固まる。これが数回繰り返されるほかは、特に劇的なことは(途中一回を除いては)起こらず、黙々と作業が続けられる。時折、アイマスクを付けて作業する人がいたり、工具で椅子を分解して音を立てるなど、変則的な出来事が差し挟まれる。

本作は、昨年のKYOTO EXPERIMENT 2014で上演された「xapaxnannan(ザパックス・ナンナン):私たちの未来のスポーツ」での試みを引き継ぐと言える。眼前での肉体の生々しい衝突に巻き込むのではなく、ある設定された「舞台装置」の中で、明確には把握不可能な「ルール」の存在をほのめかしつつ、反復的な行為に従事し続けるというものだ。実際の巨大スタジアムで上演された「xapaxnannan」では、グラウンドと観客スタンド、パフォーマーと観客との圧倒的な距離を架橋するために、音響的な仕掛けが用意されていた。ラグビーと鬼ごっこの中間のような不可解なゲームに従事するパフォーマーたちの姿は遠く隔てられているが、一人だけピンマイクを身に付けて観客に「声」を届けられる特権的なパフォーマーの存在によって、荒い息遣いが彼らの運動量や肉体への負荷を聴覚的に伝達していた。

対して本作では、舞台中央に置かれた2台のモニターという視覚的な仕掛けが用意されている。モニターには、舞台上で淡々と行なわれている行為が同時中継されるが、観客には見えないアングルから映されたり、カメラ自体もパフォーマーによって移動されることで、複数の視点や運動によってむしろ分断・撹乱される。また、終盤にパフォーマー同士の絡みがあるものの、即興的に肉体をぶつけ合うというより、格闘ゲームのノリを寸止めのマイムでやっているようなゲーム性の強いものだった。

contact Gonzoの魅力として、肉体同士の激しいぶつかり合いによって生まれる、即興的で予測不可能な動きの多様性や揺らぎ、スピード感を、観客としての安全な立ち位置を脅かされるほどの近さで身体的に感取できる点がある。「xapaxnannan」を経て本作では、そうしたリアルな身体の現前から、よりゲーム性やメタ的性格の強調へと移行しつつあると言える。「xapaxnannan」では、ゲームのルール=振付と読み替えることで、スポーツと身体芸術の同質性と差異を問いかけ、熱狂やスペクタクルの欠如によってスポーツの政治性を脱臼させていた。一方、舞台裏をさらけ出したような空間で展開される本作では、舞台裏/表の空間の反転と片付け作業=タスクの遂行を通して、舞台芸術という制度をズラすことが企てられていたと言えよう。「Super Conceptual Dance no.001」と銘打たれたこの試みが、今後どう展開されていくのか期待したい。

「Hurricane Thunder / Super Conceptual Dance no.001」

撮影:Yuki Moriya

ホームページ:URL:http://dancefanfarekyoto.info/

2015/05/30(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)