artscapeレビュー

2014年10月01日号のレビュー/プレビュー

core of bells『コメント・メメント・ウィスパーメン』(「怪物さんと退屈くんの12ヵ月」第九回公演)

会期:2014/09/17

SuperDeluxe[東京都]

これはある種のミュージカルだろう。ただし、通常、ミュージカルは音楽(とくにメロディ)に発話が呼応するものだ。けれども、この上演の場合その正反対で、発話が音楽に寄り添うのではなく音楽が発話に寄り添うのだ。メンバーの吉田翔が早口でひとまとまりの台詞を繰り出す。すると、その何度目かから、ドラム、ベース、ギターがその台詞のリズムに合わせて演奏をはじめた。音楽は、言葉の持つ独特のグルーヴを掴まえ増幅させる。それだけで十分聴きごたえのある演奏なのだが、さすがにcore of bellsの場合、そうことは簡単ではない。これにはもともとの設定があり、心霊映像のテレビ番組のなかで、心霊映像を得意とするコメンテイターが映像に相応しいコメントをあれこれ試しているあいだに、暗礁に乗り上げてしまう。コメンテーターを演じていたのは最初、山形育弘だったはずなのだが、いつの間にか吉田がその座を占めてしまう。それも奇怪なのだが、二つの心霊映像(これが結構凝っているのだ。ギャグ度70%、心霊映像度30%といったところか)に付けるコメントは、曖昧なラインをぐいぐい進んでいく奇妙な言葉たちの連なりで、すなわち、台詞は心霊映像とぴったり密着せずに、違和感はどこまでも消えずに漂う。さて、いまのところあげた要素だけでも、心霊映像+コメント+バンド演奏と多層的なのだが、そこにさらに心霊映像とは別のスタジオで彼らが演奏している最中の映像も重ねられる。台詞の内の30%はこの映像とリンクしているようだ。こうして、冒頭であげたような音楽と台詞の関係が反転したミュージカルの要素を基軸と見なせば、その周りに、複数のフリンジが執拗に飾り付けられてゆく。異常な組み合わせが、ほとんど嘔吐感さえも催させるが、それは不意の爆笑も喚起させる。

2014/09/17(水)(木村覚)

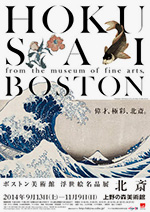

ボストン美術館 浮世絵名品展 北斎

会期:2014/09/13~2014/11/09

上野の森美術館[東京都]

1870年設立のボストン美術館においてはじめて開催された日本美術展は、アーネスト・フェノロサが企画した「HOKUSAI AND HIS SCHOOL(北斎と一門)」展だったという。当時はまだ美術館の所蔵品はなく、日本美術の収集家、ウィリアム・ビゲローをはじめ地元のコレクターたちから作品を借用していた。その後、ビゲローのコレクションはボストン美術館に寄贈され世界屈指の日本美術コレクションの一角をなすことになる。現在、ボストン美術館所蔵の葛飾北斎の作品は、肉筆画およそ150点、版画1,200点、絵本・絵入り本360点で、本展にはそのなかのおよそ140点が出品され、うち約85%はビゲロー・コレクションからのものである。風景版画の傑作《冨嶽三十六景》21図や《諸国瀧廻り》8図全揃、花鳥版画数点、《百物語》全5図など、本展の見所をあげれば枚挙にいとまがない。

圧巻の描写力、鋭い表現力、自在な構成力、北斎の魅力のほどはいまさら言うまでもないが、本展であらためて感じたのは浮世絵という形式に特有の美しさであった。浮世絵には規定のサイズがある。大判なら約25×37センチ、中判なら約18.5×25センチ。もともと手にとって観るもので、壁に掛けて眺めるものではない。限られた小さな画面に描かれた図像は、紙の感触や版木の表情、輪郭の墨の濃淡、顔料の重なり具合などと相まって凝縮されたひとつの世界をつくりだす。それを観る者は手のなかにおいて味わうのである。

日本美術はフェノロサによって再発見された。しかし浮世絵は、西欧におけるジャポニスムの立役者であったにもかかわらず、そこから除外された。岡倉天心は「社会下層の新美術」とし、永井荷風は「特別なる一種の芸術」として、浮世絵を「美術」とは区別した。賛否はともかく、浮世絵はそれほどまでに独特の世界を築き上げたとはいえないだろうか。「画狂人」とも「画狂老人」とも自ら称したという北斎。彼はその狂おしいほどの情熱を注ぎ、この小さな箱庭のような世界を他に類のない域にまで押し上げたのである。[平光睦子]

2014/09/19(金)(SYNK)

我妻恵美子『肉のうた』(大駱駝艦・壺中天公演)

会期:2014/09/13~2014/09/21

壺中天スタジオ[東京都]

最初の約30分くらいまでは、わくわくしてみていた。冒頭の秀逸なこと! 幕が開くと、少し傾いた壁がさほど大きくはない舞台を占めていて、5人の女たちがほとんど裸という出で立ちでその壁に寝そべっている。女たちはサランラップなのか透明のビニールに包まれている。その様は、スーパーで売っている肉のパックにとてもよく似ていて、薄気味が悪くしかしエロティックだ。少女たちを食らう会田誠の絵画を連想させる。主体性を奪われた、肉としてのみ存在価値を認められている女たち。白塗りの肌にビニールの輝きが重なる。ここと、そのすぐ後に、赤い網に吊るされた4人の女たちの前にあらわれた異形の怪物の場面は、ともかく惹き付けられた。怪物は毛むくじゃらの棒状の体で、棒の下部に我妻恵美子が入っているのだけれど、愛嬌ゼロのグロテスクな着ぐるみが、囚われた女たちの周囲をしばらく徘徊するその様といい、女たちとの関係性といい、妄想性に溢れていてその後の展開に期待を抱かせるのに十分だった。ただ、この毛むくじゃらの怪物から我妻がすぽんと産み落とされると、舞台はそれまでみたいには転がらなくなっていった。ビニールに包まれていた5人の女たちと赤い網に吊るされた4人の2組は、交代で群舞を踊る。その踊りはそれぞれエロティックでクレイジーでコミカルで、壺中天公演らしい質がある。ただ、その群舞と我妻との関係がぼくには簡単に把握できなかった。故に曖昧に映った。転がらなさの原因はそこにあるように思われた。我妻はその場を仕切る女王的な存在にも見えるが、その場から疎外されている傍観者のようでもある。ほぼでずっぱりだった我妻に舞台上で誰一人つっこみらしいことをしないのが気になった。自由なのだが、そのぶん不自由にも見えた。男性ばかりの壺中天公演では嬉々としてぼけたり突っ込んだりしているのとは対照的だ。女性ばかりの空間において「ぼける」「つっこむ」とはどんな意味があるのか、あるいはそもそも意味がないものなのかどうなのだろう……などと考えながら吉祥寺の帰路を歩いた。

2014/09/19(金)(木村覚)

プレビュー:第8回中之島映像劇場 ジョナス・メカス カメラ、行為、映画

会期:2014/10/18~2014/10/19

国立国際美術館[大阪府]

「美術と映像」をテーマに多様な映像作品を紹介するプログラムの第8弾。日記映画という独自の形式を創り上げたジョナス・メカスの世界を紹介する。作品は、1950年代のブルックリン、1971年のリトアニア、ドイツの収容所跡とウィーン訪問の3パートからなる『リトアニアへの旅の追憶』(1971~72)と、ケネス・ブラウン戯曲、リビング・シアター上演による舞台をルポルタージュ風に記録した『営倉』(1964)の2作。作風がやや異なる2作品を通して、映画とは何か、表現するとはどういうことかについて考える。

2014/09/20(土)(小吹隆文)

プレビュー:鉄道芸術祭vol.4「音のステーション」

会期:2014/10/18~2014/12/23

アートエリアB1[大阪府]

京阪電車の駅コンコース内にあるアートエリアB1が毎年開催している、鉄道の創造性に着目した芸術プログラム。過去には、西野達、やなぎみわ、松岡正剛がプロデューサーを務めたこともあるが、今回はプロデューサー制を取らず、「音」をテーマにした作品展示やパフォーマンス、コンサート、ワークショップなどを開催する。ゲストは、有馬純寿、伊東篤宏、宇治野宗輝、江崎將史、鈴木昭男、野村誠、藤本由紀夫、八木良太などの面々。彼らがつくり上げる、ジャンルや業態の枠を超えた“音のステーション”がいまから楽しみだ。

2014/09/20(土)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)